La giusta atmosfera per cercare vita aliena

La scoperta di molecole legate alla vita in un mondo lontanissimo dimostra le grandi potenzialità dell'astrobiologia per rispondere alla domanda delle domande: siamo soli?

di Emanuele Menietti

Quando nel luglio del 2022 il James Webb Space Telescope (JWST) – il telescopio spaziale più potente mai realizzato – iniziò a mostrare stelle, galassie e nebulose in grande dettaglio fu immaginato che presto grazie ai suoi strumenti avremmo potuto trovare indizi su mondi lontanissimi da noi che potrebbero ospitare la vita. E in poco più di un anno di attività alcuni dati raccolti dal JWST mostrano in effetti che un pianeta che si trova al di fuori del nostro sistema solare (un “esopianeta”) ha nella propria atmosfera alcuni composti chimici noti per essere legati alla vita, qui sulla Terra.

Siamo ancora molto distanti dal poter confermare l’esistenza di forme di vita diverse da quelle terrestri, almeno per come le conosciamo, ma i risultati ottenuti grazie al JWST confermano quanto sia promettente lo studio delle atmosfere degli esopianeti per rispondere alla domanda delle domande: siamo soli nella vastità del cosmo?

È una questione che si sono posti pensatori, filosofi, scrittori, poeti e scienziati ben prima che iniziassimo ad avventurarci oltre l’atmosfera terrestre poco meno di 70 anni fa. Dare una risposta si è rivelato molto più complesso del previsto non solo nel caso di mondi così lontani illuminati da stelle la cui luce impiega un’enorme quantità di anni per raggiungerci, ma anche per i pianeti che si trovano nel nostro vicinato cosmico e che possiamo esplorare direttamente con sonde e robot, come Marte. Negli ultimi decenni chi si occupa di astronomia e astrobiologia ha raccolto indizi importanti, a volte convincenti e a volte meno, ma comunque insufficienti per dichiarare con certezza l’esistenza della vita fuori dalla Terra.

La scoperta di una grande quantità di sistemi solari oltre al nostro, cioè di stelle con pianeti che orbitano loro intorno, ha permesso di rivedere analisi e modelli sulla probabilità che alcuni di quei mondi ospitino qualche forma di vita. Sono posti troppo distanti per essere raggiunti con le sonde, ma ci sono comunque modi per studiarli e andare alla ricerca di eventuali “firme biologiche”, cioè di sostanze o fenomeni che possono rivelare la presenza della vita. L’eventualità di riuscirci appare oggi molto più probabile di un tempo e per i più ottimisti è solo questione di tempo, e soprattutto di guardare nel punto giusto.

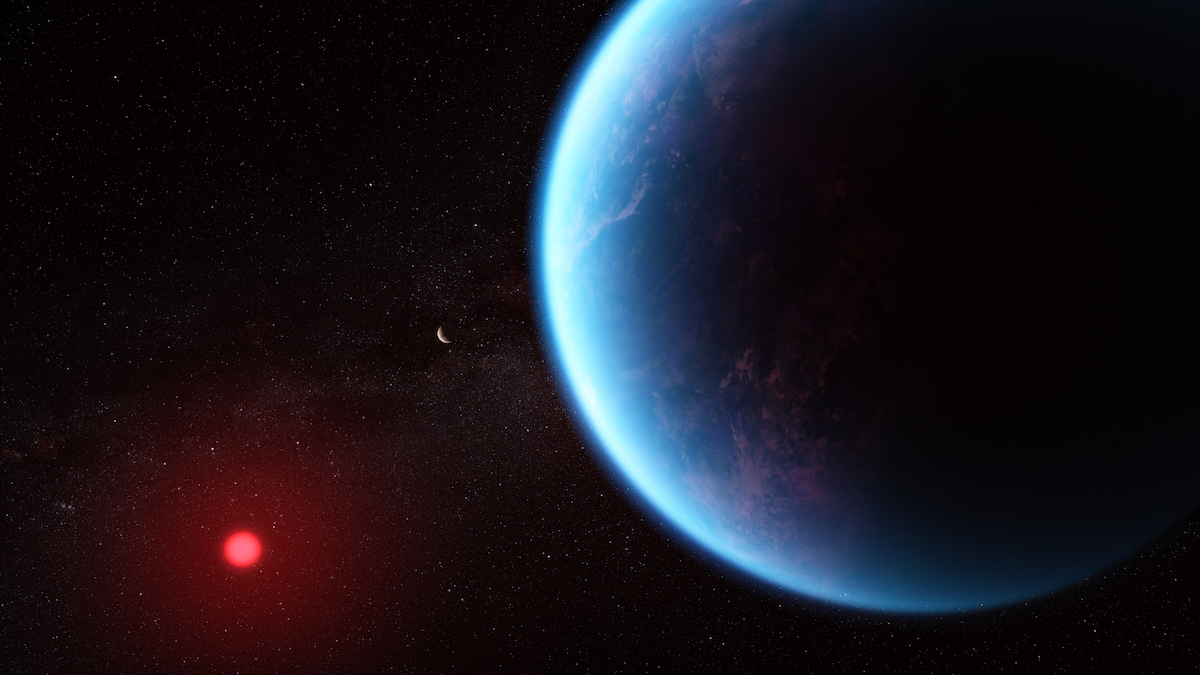

K2-18b, l’esopianeta a 124 anni luce da noi osservato dal JWST, è un buon esempio di dove andare a guardare. Si chiama così perché orbita intorno a K2-18, la sua stella di riferimento. I sistemi solari sono tanti e catalogarli tutti con nomi particolari non sarebbe pratico, di conseguenza per convenzione si utilizzano combinazioni di lettere e numeri scelte con alcuni criteri. Uno di questi prevede di nominare i pianeti con il nome della loro stella di riferimento seguito da una lettera dell’alfabeto partendo dalla “b”. L’assegnazione della lettera avviene in ordine cronologico, quindi la “b” indica il primo esopianeta a essere scoperto in un sistema solare, la “c” il secondo e così via. K2-18b è stato quindi il primo esopianeta a essere scoperto in orbita a K2-18.

K2-18b in una rappresentazione artistica (NASA)

Trovare gli esopianeti non è semplice, ma negli ultimi decenni le possibilità di ricerca sono migliorate grazie ad alcuni telescopi spaziali realizzati per questo scopo, come Kepler della NASA. Non possiamo osservare direttamente questi corpi celesti perché sono troppo distanti da noi, ma possiamo rilevarne (o più correttamente “rivelarne”) la presenza calcolando come varia la luminosità della stella intorno a cui orbitano. Quando le passano davanti, rispetto al nostro punto di osservazione, fanno diminuire temporaneamente la luminosità apparente della stella dandoci un indizio sulla loro presenza. Rilevare questa debolissima oscillazione richiede strumenti molto precisi e messi a debita distanza dai disturbi dovuti all’atmosfera terrestre: per questo i telescopi sono “spaziali”, perché effettuano le loro osservazioni stando direttamente nello Spazio.

K2-18b, che ha una massa otto volte quella della Terra, fu scoperto nel 2015 proprio grazie a Kepler e attirò presto l’attenzione di vari gruppi di ricerca per la sua posizione rispetto alla stella K2-18, una “nana rossa” meno luminosa e più fredda del Sole. Questo significa che per essere esposto alla stessa quantità di energia che riceve la Terra, l’esopianeta deve essere più vicino alla sua stella di quanto lo sia il nostro pianeta al Sole.

K2-18b si trova infatti a una distanza media di circa 24 milioni di chilometri da K2-18, poco più del 15 per cento della distanza media Terra-Sole. Considerata l’energia prodotta dalla nana rossa, l’esopianeta riceve circa 1,22 kilowatt per metro quadrato, non molto distante dagli 1,36 del nostro pianeta. In altri termini: la stella è poco potente, ma la maggiore vicinanza permette comunque all’esopianeta di ricevere quantità di energia paragonabili alle nostre.

Le stime sono derivate dalle conoscenze sulle caratteristiche di K2-18 e della distanza a cui si trova K2-18b, ma sono appunto stime e non possono fornirci informazioni molto più precise. Il calcolo è basato su un pianeta ideale e non tiene in considerazione numerose altre variabili, come per esempio quanto la sua superficie sia riflettente o se ci siano nuvole nella sua atmosfera, che a loro volta potrebbero riflettere una parte della radiazione solare come avviene qui sulla Terra.

Distanza e caratteristica della stella ci dicono che K2-18b si trova in una “zona abitabile”, cioè a una distanza tale dalla sua stella da avere una temperatura superficiale media paragonabile a quella terrestre, di conseguenza potenzialmente idonea a ospitare acqua senza che questa sia sempre congelata o che si vaporizzi completamente. Dove c’è acqua sulla Terra c’è quasi sempre vita, di conseguenza l’indicazione di “zona abitabile” riceve sempre grandi attenzioni soprattutto da parte dei media, che rinnovano periodicamente le grandi aspettative sugli annunci legati alla vita aliena. La presenza di acqua è infatti una condizione importante, ma non necessariamente sufficiente per sostenere che su un mondo diverso dal nostro ci siano organismi viventi.

Quella creazione di grandi aspettative aveva coinvolto anche K2-18b qualche anno fa. Rimasto un sorvegliato speciale dopo la sua scoperta, nel 2019 l’esopianeta era finito su tutti i giornali in seguito ad alcune osservazioni effettuate con il telescopio spaziale Hubble, che insieme ad altri dati avevano portato a ipotizzare la presenza di vapore acqueo nell’atmosfera del pianeta, un indizio della possibile presenza di acqua sulla sua superficie.

Ulteriori studi avrebbero poi portato a indicare K2-18b come un probabile “pianeta hycean”, cioè un pianeta in una zona abitabile ricoperto da un oceano e con un’atmosfera ricca di idrogeno, potenzialmente compatibile con la vita (hycean deriva dalle parole inglesi hydrogen e ocean). La presenza dell’oceano, l’esistenza di un grande strato di ghiaccio superficiale e le ipotesi sulla natura rocciosa del pianeta sono ancora dibattute, proprio a causa della quantità limitata di dati che possiamo raccogliere a così grande distanza.

Un telescopio più potente può però aiutarci a capire qualcosa di più ed è quello che sta facendo il James Webb Space Telescope. Grazie ai suoi strumenti è stato possibile raccogliere nuovi dati su K2-18b, che sembrano indicare la presenza di gas a noi familiari, perché presenti nella nostra atmosfera, la cui composizione deriva in buona parte dagli organismi viventi che popolano il pianeta. Oltre all’anidride carbonica e al metano sono stati trovati indizi sulla presenza di dimetil solfuro (DMS), una sostanza organica che è prodotta per lo più dalle alghe marine: è, insieme ad altri composti, ciò che costituisce la salsedine, o più in generale l’odore del mare.

Le firme biologiche rivelate dagli strumenti del JWST sono a oggi il più grande indizio su cosa potrebbe accadere su K2-18b a 124 anni luce da noi. La notizia dei nuovi dati è stata comunicata con una certa enfasi dai gruppi di ricerca che se ne sono occupati, ma è bene ricordare che al momento non possiamo sapere quanto siano corrispondenti alla realtà i risultati dei loro studi. L’incertezza dipende dalla tecnica che viene usata per trovare le firme biologiche e che ha sempre a che fare con l’impossibilità di osservare direttamente un mondo così lontano da noi con gli attuali strumenti.

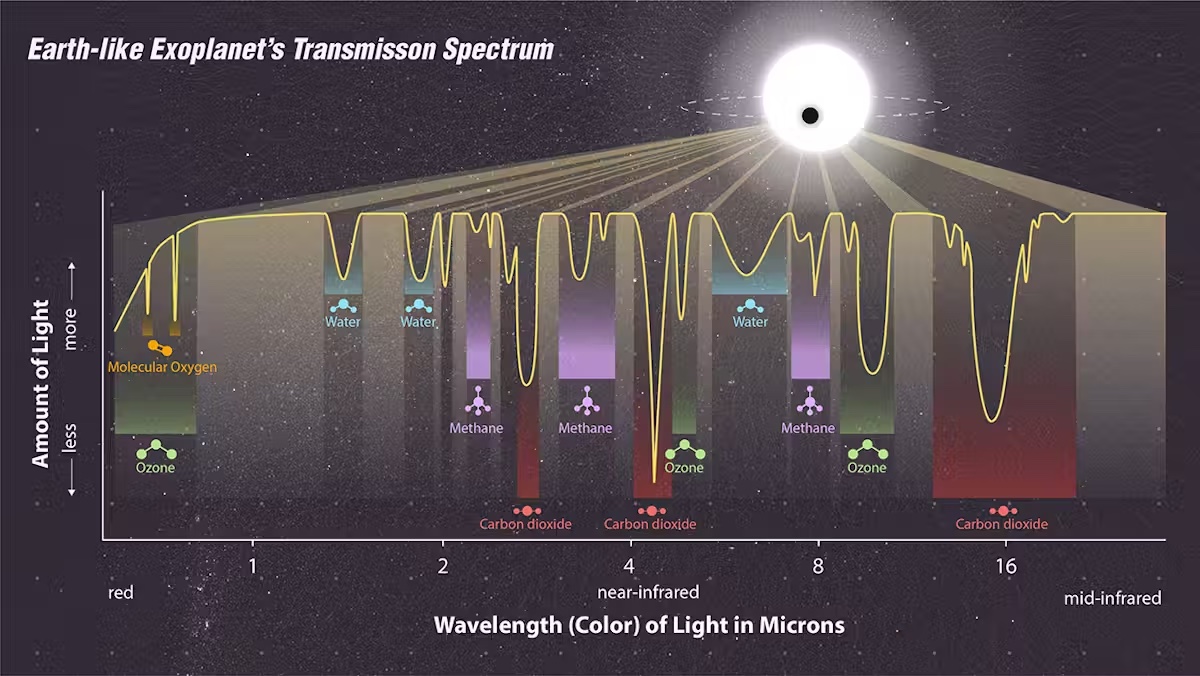

Il metodo consiste nello scegliere una fonte luminosa e misurare come cambia la luce quando questa attraversa l’atmosfera dell’esopianeta che le passa davanti. I vari composti atmosferici lasciano passare la luce in modo diverso, assorbendo solo alcune delle sue lunghezze d’onda, e queste differenze possono essere colte dagli spettrografi, speciali strumenti per osservare e analizzare la radiazione elettromagnetica emessa da una determinata sorgente. Potete immaginarli come una versione molto elaborata dei prismi che si usano negli esperimenti a scuola per “scomporre” la luce nei colori dell’arcobaleno. Il JWST è dotato di due spettrografi molto precisi e sensibili, per l’osservazione di sorgenti a grande distanza.

(Wikimedia)

Immaginate di osservare una lampadina con o senza un foglio di plastica trasparente di mezzo: noterete più o meno la stessa cosa. Aggiungete qualche decina di altri fogli sempre trasparenti, ma di colori diversi: la lampadina continuerà a essere visibile, ma la sua luce apparirà molto diversamente da prima. Ora immaginate di dover partire da quella luce e di dover ricostruire i vari colori dei fogli attraverso cui passa. Su una scala molto diversa, si fa qualcosa di simile con la spettrografia per capire quali sostanze siano presenti nell’atmosfera del pianeta, ma utilizzando una parte della radiazione elettromagnetica che non riusciamo a vedere a occhio nudo. Non è una cosa da poco e i dati lasciano spazio a stime e interpretazioni che possono poi essere smentite con la raccolta di nuove analisi e dati.

La rivelazione del DMS, per esempio, è stata effettuata con due sole osservazioni di K2-18b da parte del James Webb Space Telescope, a dimostrazione delle potenzialità del nuovo telescopio. Ulteriori osservazioni potranno consentire di raccogliere nuovi dati e di affinare le analisi su un tipo particolare di pianeti, con caratteristiche diverse dai pianeti rocciosi. Per le loro caratteristiche, i pianeti hycean sono considerati ideali per le osservazioni atmosferiche.

Risultato di una ipotetica analisi dello spettro dell’atmosfera di un esopianeta durante il transito davanti alla propria stella di riferimento (NASA)

Per quanto ne sappiamo finora, le probabilità che ci sia vita su K2-18b continuano a essere molto basse, anche se l’eventualità non può essere esclusa del tutto. Lo studio delle caratteristiche del pianeta è comunque molto importante per affinare e sviluppare nuove tecniche di ricerca delle firme biologiche. Per vari esopianeti e per alcune lune del nostro sistema solare si ipotizzano condizioni ambientali estreme in cui gli organismi viventi avrebbero poche possibilità di resistere. Al tempo stesso, sulla Terra vengono scoperte spesso nuove specie in grado di sopravvivere a grandi profondità negli oceani, per esempio in prossimità dei getti caldissimi delle sorgenti idrotermali o tra i ghiacci dei Poli. Tra questi ci sono i microrganismi “estremofili”, sui quali si concentrano spesso gli studi di astrobiologia per capire come potrebbero essere fatte forme di vita su altri mondi all’apparenza poco ospitali.

Capire come si è fatti è del resto fondamentale per capire gli altri. Qualcosa di analogo vale anche per la Terra e gli altri pianeti. Alla fine degli anni Ottanta, l’astrofisico e divulgatore scientifico statunitense Carl Sagan propose con alcuni colleghi di utilizzare la sonda Galileo della NASA per capire se si potesse rilevare la vita sulla Terra dallo Spazio utilizzando i sensori di una sonda. Galileo era stata progettata per avvicinarsi a Giove e alle sue lune per studiarle, sfruttando la spinta orbitale di altri corpi celesti compresa la Terra compiendo alcuni passaggi ravvicinati. Nel 1993 Sagan pubblicò i risultati del suo lavoro sulla rivista scientifica Nature, elencando ciò che era stato possibile rilevare con la sonda e che in seguito sarebbe diventato noto come i “criteri di Sagan per la vita”.

Quella ricerca viene spesso indicata come una delle fondamenta dell’astrobiologia, disciplina che negli ultimi anni ha avuto una rapida evoluzione e che come abbiamo visto con K2-18b offre strumenti e prospettive importanti per la ricerca della vita in altri mondi. Sagan insieme al collega Frank Drake era del resto tra i più convinti sostenitori del “principio di mediocrità”, secondo il quale sulla grande scala dell’Universo non c’è proprio niente di particolare nella Terra e nello sviluppo dell’umanità, perché non c’è nulla che impedisca agli stessi fenomeni che lo hanno reso possibile di verificarsi altrove e in molte altre circostanze nel cosmo. È un principio che si contrappone all’ipotesi della rarità della Terra, secondo cui la vita sul nostro pianeta si è sviluppata grazie a un insieme estremamente improbabile di condizioni e per questo difficilmente replicabile. I due approcci sono discussi da tempo e contrastanti, ma condividono una possibile soluzione: continuare a cercare.