Le cellule con le mie iniziali

«I miei colleghi si occupavano di realizzare pelle o cartilagine artificiali, al massimo qualche frammento d’osso, da utilizzare come pezzi di ricambio per parti mancanti; io, invece, anziché un lembo di pelle o un cubetto di cartilagine avrei dovuto ricreare un tumore. E perché mai dovremmo ricreare un tumore, mi ero chiesta quando mi era stato presentato il progetto. Non ce ne sono già abbastanza, in giro?»

Durante il dottorato mi sono ammalata della stessa malattia che stavo studiando in laboratorio. Non è stata una conseguenza dell’ambiente a cui ero esposta: non un contagio da virus sfuggito al mio controllo, né l’effetto indiretto di una qualche sostanza nociva. Quel che mi è successo è stato solamente un caso, una mera coincidenza.

Durante il dottorato mi sono ammalata di tumore al seno, quando la probabilità che ciò accadesse, rispetto ai miei ventotto anni, era di per sé inferiore all’1%.

Durante il dottorato ho capito che le statistiche, se quell’1% sei tu, non contano niente. Le coincidenze, invece, hanno ripercussioni profonde e inimmaginabili.

Le disgrazie capitano a tutti, su questo non ci piove. La sera in cui, per la prima volta, avevo sentito quella pallina – che tanto ina non era – al centro esatto del mio seno sinistro, proprio sotto al capezzolo, la mia vita faceva già abbastanza schifo. Mia madre era terminale e io mi trovavo in Svizzera, per il periodo all’estero che è obbligatorio fare durante il dottorato di ricerca.

Avevo scelto la Svizzera, e in particolare Basilea, per due ragioni: quella ufficiale, professionale se vogliamo, era che Basilea è un eccellente polo per la ricerca scientifica; bastava uscire dall’università per trovarsi davanti alle due più grandi aziende farmaceutiche al mondo. La seconda ragione, quella ufficiosa, era che Basilea è a un tiro di schioppo dall’Italia: l’estero meno estero che potessi trovare per evitare di allontanarmi troppo da Genova e, quindi, da mia madre.

Quella sera, quella della pallina, mi trovavo nella mia camera di Basilea, presa in affitto per 670 modestissimi franchi svizzeri al mese; ero stravolta, reduce dall’ennesima giornata in laboratorio cominciata troppo presto e finita troppo tardi. Qui si inizia verso le otto o prima – mi aveva detto Nicola, il mio responsabile. Però si finisce presto, perché i supermercati chiudono alle 18 e i ristoranti alle 21.

Io iniziavo alle otto o prima, ma all’uscita difficilmente riuscivo a trovare un supermercato ancora aperto. Avevo deciso di ottimizzare al massimo la mia permanenza a Basilea per poterci stare il meno possibile: tre mesi fatti bene e si torna a casa. Esperimenti programmati militarmente, piani B compresi, e alla sera analisi dei dati raccolti durante il giorno. Concentrazione al massimo, vita sociale al minimo.

Quel periodo all’estero, d’altronde, non avevo potuto rimandarlo ulteriormente: ero già all’ultimo anno di dottorato, proiettata alla scrittura della mia tesi. Stava andando bene, il dottorato. Forse, era l’unica cosa che in quel momento filasse liscia nella mia vita. Avevo terminato gli esami per acquisire i crediti formativi richiesti e avevo già all’attivo tre pubblicazioni scientifiche di cui una, anche abbastanza prestigiosa, a primo nome (così si dice quando il proprio nome è il primo nella lista degli autori che hanno contribuito a quella scoperta). Anche il titolo della tesi era già pronto: Ingegneria tissutale applicata alla ricerca sul cancro.

Era una tesi particolare, per un dottorato in bioingegneria. I miei colleghi si occupavano prevalentemente di realizzare pelle o cartilagine artificiali, al massimo qualche frammento d’osso, da utilizzare come pezzi di ricambio per parti mancanti; io, invece, anziché un lembo di pelle o un cubetto di cartilagine avrei dovuto ricreare un tumore. E perché mai dovremmo ricreare un tumore, mi ero chiesta quando mi era stato presentato il progetto. Non ce ne sono già abbastanza, in giro?

Mi ci erano voluti diversi giorni, e uno studio approfondito della letteratura scientifica, per capire che riprodurre fedelmente un tumore in laboratorio serve a studiarlo meglio e più in fretta: meglio rispetto agli studi su piastra, troppo bidimensionali per essere realistici; più in fretta rispetto agli studi sui topi, che richiedono cure e tempo. E così mi ero ritrovata, da bioingegnera, a cercare di far crescere tumori 3D in vitro. E, tra tutti i tumori, avevo scelto quello al seno.

Quella decisione non era stata dettata da solidarietà femminile, da intime motivazioni personali o dall’ambizione di poter salvare le oltre 50.000 donne che, di questo, si ammalano ogni anno solo in Italia: a inizio dottorato, il cancro era quanto di più lontano da me vi fosse; non ne ero insensibile, per carità, ma faceva parte di quelle cose per le quali si invia un SMS solidale due volte l’anno, al massimo si compra un’azalea a maggio e di cui poi, purtroppo o per fortuna, ci si dimentica. L’argomento mi faceva persino un po’ impressione e, onestamente, avrei preferito realizzare pelli o cartilagini sintetiche come i miei colleghi, più che tumori; ma quei progetti erano già stati assegnati. Riguardo al tipo di tumore, probabilmente quelle del seno erano le cellule più facilmente reperibili sul mercato.

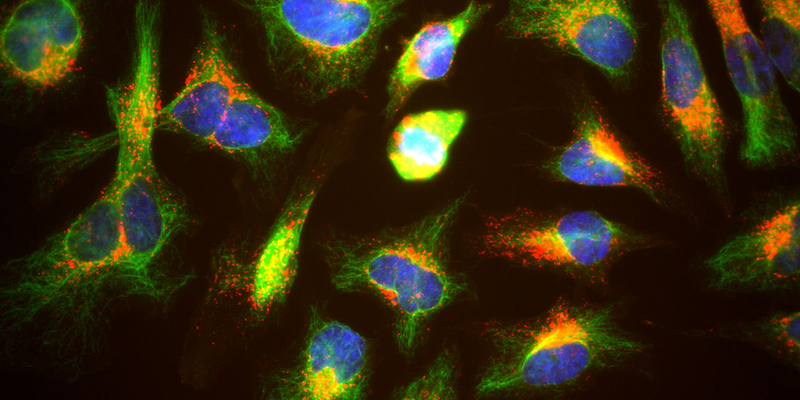

Le cellule che si usano per gli esperimenti sono accomunate da una caratteristica unica: si dice che siano immortalizzate, perché riescono a rimanere vitali e a duplicarsi anche dopo tantissimi anni: in pratica, si possono espandere all’infinito. Ciascuna di queste cellule ha un suo nome specifico, tipicamente un acronimo, una sigla o una combinazione di numeri e lettere (ora che ci penso, sarebbero delle perfette password). Io usavo le MCF-7, che si chiamano così perché vennero isolate alla Michigan Cancer Foundation-7; ma in laboratorio avevamo anche le 3T3, le MDA-MB-231 (per gli amici, semplicemente 231) e le HeLa, che devono il loro nome alla paziente che ne fu la legittima proprietaria: la signora Henrietta Lacks, una donna afroamericana vissuta nella prima metà del Novecento e morta di cancro all’utero.

A livello di performance scientifica, la mia non-scelta di far crescere tumori in laboratorio si era rivelata vincente. Mentre tutti gli altri imprecavano dietro a epiteli e condrociti che non crescevano, non si sviluppavano, non producevano nulla di quel che avrebbero dovuto produrre, le mie cellule tumorali andavano avanti come dei treni: sana e robusta costituzione, morfologia invidiabile e altissima capacità riproduttiva. La sera le contavo, la mattina dopo erano il doppio.

Intanto la vita scorreva, mia madre peggiorava, io mi trasferivo, mangiavo male, dormivo poco e pensavo alla tesi. Poi, tutto a un tratto c’era stato un botto, un black-out, uno sparo nel mezzo della notte. Ed era arrivata la pallina.

Qualche mese dopo, un foglio asettico e pieno di tecnicismi, firmato da un anatomopatologo, le aveva dato un nome e un cognome; e, infatti, non l’avevo mai più chiamata pallina. Era, ormai, un carcinoma duttale infiltrante. Trovandomi davanti a quel foglio mi ero resa conto di quanto poco sapessi di quella malattia. Le sigle che leggevo ogni giorno sugli articoli scientifici, che effetto potevano avere su un corpo reale? E che cosa avrebbero fatto al mio, di corpo? Il giorno successivo a quella sentenza, mia madre era morta.

Quando ci si ammala di una malattia del genere, il cui esordio dipende da tanti fattori e spesso sconosciuti, ci si sente in colpa per un sacco di cose; o, almeno, a me è capitato. In colpa per non esserci presi cura di noi a sufficienza; in colpa per esserci stressati troppo; in colpa nei confronti di chi ci ama; in colpa – tantissimo – come figli e, nel mio caso, in colpa anche come ricercatrice. Perché, da quel momento, io non desideravo più raccogliere dati per il dottorato, o chiudere una brillante pubblicazione; non mi interessava terminare gli studi nei tempi giusti, né ricevere la menzione d’onore per la tesi. Guardavo quelle piastre strabordanti di liquido rosa e, al posto delle iniziali di Henrietta Lacks, vedevo le mie; immaginavo giovani scienziati del futuro usare le mie cellule e, al solo pensiero, mi si bruciava la gola di rigurgiti acidi. Osservavo quelle cellule invincibili e volevo solo che morissero, anziché crescere rigogliose e sprezzanti di tutto ciò che le circondava. Speravo di entrare in laboratorio, il mattino dopo averle contate, e di non trovarne più nemmeno mezza: volevo vederle secche, rattrappite, impotenti, morte. Desideravo che i miei esperimenti fallissero.

Il cancro intacca una vita in molti modi. Alcuni sono noti, o visibili: cicatrici, teste calve, menopause farmacologiche prima dei trent’anni. Altri sono supposti, o immaginabili: depressione, attacchi di panico, terrore del futuro. Altri sono subdoli e silenziosi: nel mio caso, il cancro si stava portando via anche la mia professionalità, i valori in cui più credevo e per cui avevo speso tutte le mie energie. E, così, mi sono staccata.

Poco più di un anno dopo la diagnosi, a dottorato ultimato, ho levato i guanti in nitrile azzurri, sfilato il camice e riposto le mie pipette. Ho cambiato ruolo, smesso di maneggiare le cellule e cominciato a gestire i progetti di ricerca degli altri. E, così, mi sono liberata.

Eliana, che lavorava gomito a gomito con me in laboratorio, mi ripete di continuo che è un peccato che io abbia lasciato il bancone, perché ero precisa e avevo la mano ferma; ma era la testa, a non esserlo. Mi chiede se il lavoro di prima mi manchi, se sono pentita della mia scelta. No, non lo sono. La mia decisione non è stata una resa, ma un’affermazione: ho deciso che il cancro mi aveva già sottratto abbastanza e non gli ho permesso di levarmi altro. E, difatti, è solo allontanandomi che sono riuscita, finalmente, a far pace con il mio lavoro.

Oggi, che sono passati un po’ di anni, le cellule con le mie iniziali mi appaiono come il ricordo di un brutto incubo: certi giorni più sfocato, altri ancora troppo nitido. Ogni tanto vado a fare un giro tra i laboratori, con la scusa di parlare con i ricercatori dei loro progetti. Il rumore dei frigoriferi, delle cappe a flusso laminare e degli incubatori mi riporta indietro nel tempo – al dottorato, alle pubblicazioni, alla Svizzera. Mi fermo a guardare quegli strumenti, senza avvicinarmi troppo; li osservo nello stesso modo in cui guardo i miei giocattoli di bambina: con affetto e con una certa nostalgia, ma senza il desiderio e forse neppure la capacità di giocarci ancora.