Smascherare un popolare account anonimo è lecito?

Una polemica nel giornalismo americano ha rinnovato il dibattito sulla pratica del “doxxing” e sull'importanza dell'anonimato online

di Pietro Minto

Il 26 aprile scorso in uno dei grandi cartelloni luminosi di Times Square, a New York, è apparso un messaggio rosso su sfondo nero che diceva: «TAYLOR LORENZ DOXXED @LIBSOFTIKTOK». A pagare l’inserzione pubblicitaria sono stati Tim Pool, youtuber e commentatore politico vicino alla destra statunitense, e Jeremy Boreing, amministratore delegato del Daily Wire, sito di news di area conservatrice.

Il messaggio incriminato è composto da parole che potrebbero risultare sconosciute alla maggioranza delle persone, non solo perché eventualmente italiane: molti osservatori americani hanno notato come probabilmente la grandissima maggioranza delle persone che hanno visto il cartellone dal vivo a New York non ha capito a cosa si riferisse. La scritta, infatti, riguarda una polemica giornalistica relativamente di nicchia che si è sviluppata su Twitter nelle ultime settimane, che ha poi a sua volta animato un dibattito politico tra due diverse visioni dell’anonimato online.

Al centro di tutto c’è Taylor Lorenz, una giornalista da poco passata al Washington Post dal New York Times, piuttosto nota nel settore per la sua copertura della cultura digitale e del mondo degli influencer e content creator. Era stata proprio Lorenz, ad esempio, a pubblicare nell’ottobre del 2019 l’articolo che aveva reso celebre l’espressione «Ok, boomer», diventata a suo modo popolare anche in Italia, e usata dai giovani per riferirsi ironicamente alle persone più anziane.

https://twitter.com/TaylorLorenz/status/1518988205839699968

Libs of TikTok (@libsoftiktok), invece, è un account Twitter molto seguito (attualmente ha un milione di follower), che ripubblica video di TikTok prendendo in giro le posizioni progressiste (o liberal, da cui «libs») di chi li ha pubblicati, spesso su questioni di genere e razzismo. In pochi mesi, attaccando e ridicolizzando quel tipo di rivendicazioni definite – spesso con accezione dispregiativa – “woke”, Libs of TikTok ha finito per guadagnare una posizione di rilievo nella destra americana sui social, in un momento in cui quella delle cosiddette “guerre culturali”, cioè lo scontro spesso aggressivo tra visioni diverse sui diritti civili, è diventata una questione centrale nel dibattito politico americano.

Nonostante il successo di Libs of TikTok, l’identità del suo creatore era rimasta un mistero fino al 19 aprile scorso, quando è stata rivelata da Lorenz in un articolo uscito sul Washington Post. A gestire l’account è Chaya Raichik, un’agente immobiliare di Brooklyn che l’aveva aperto nell’ottobre del 2021, e negli scorsi mesi era stata ospite – in forma anonima – di diversi podcast e persino di Tucker Carlson Tonight, una seguita trasmissione in onda su Fox News.

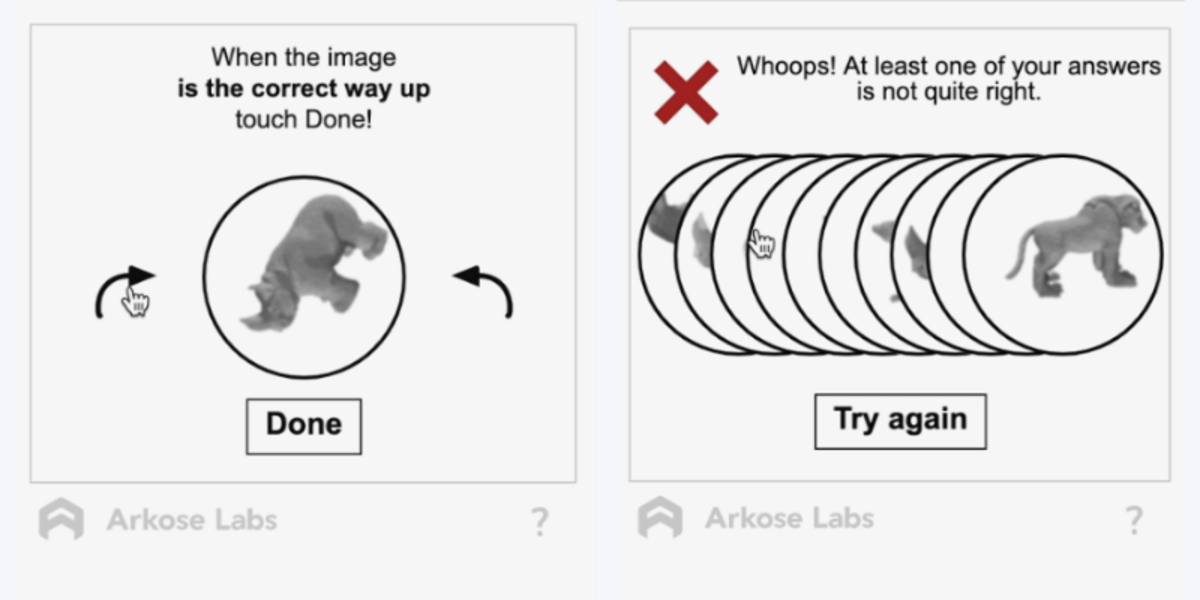

Secondo alcuni commentatori, con il suo articolo Lorenz avrebbe violato la privacy di Raichik. In particolare, avendo pubblicato online il nome di una persona che aveva evidentemente desiderio di rimanere anonima, la giornalista avrebbe compiuto un atto di “doxing”. È una parola che deriva da “documents” e che talvolta viene scritta con due ‘x’, come a Times Square: indica «la pubblicazione intenzionale su internet di informazioni private riguardanti un individuo, effettuata da un attore terzo con l’intento di umiliare, minacciare, intimidire o punire l’individuo identificato», secondo uno studio che aveva analizzato il fenomeno nel 2016.

Come aveva spiegato il New York Times nel 2017, il termine “doxxing” proviene dal gergo hacker ed era originariamente utilizzato per indicare la pubblicazione di informazioni sensibili su altri gruppi rivali. La trasformazione del doxing in arma politica risale agli anni Dieci, e in particolare è legata al Gamergate, una controversia iniziata nel 2014 nel mondo del giornalismo di videogiochi che portò a una violenta campagna di molestie e intimidazioni nei confronti di sviluppatrici di videogame, attiviste e giornaliste. Attorno al Gamergate confluirono giornalisti, youtuber, troll e personalità della destra americana, dando vita a una campagna dai toni misogini e reazionari che anticipò per molti versi l’ascesa dell’alt-right, la “nuova” estrema destra che avrebbe trovato in Donald Trump il suo rappresentante politico.

Lorenz si è difesa dall’accusa di doxing sottolineando il peso politico e culturale dell’account in questione, che renderebbe lo smascheramento di Raichik diverso da quello di un utente comune. L’articolo contiene numerose informazioni che la giornalista usa per dimostrare l’influenza che l’account ha nel Partito Repubblicano e nel sistema mediatico conservatore statunitense. Il pezzo si sofferma anche sui controversi trascorsi di Raichik, che, a giudicare da alcuni suoi tweet pubblicati nel suo account personale, sembra aver partecipato all’attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021.

Lorenz è stata accusata anche di ipocrisia, perché poche settimane prima della storia su Libs of TikTok aveva raccontato al canale MSNBC le molestie digitali subite da parte di troll e giornalisti. La sua esperienza online sarebbe peggiorata soprattutto dallo scorso marzo, quando Tucker Carlson l’aveva personalmente attaccata su Fox News proprio per aver denunciato il trattamento che molte donne ricevono sui social media. Altre accuse hanno riguardato il metodo adottato da Lorenz per confermare l’identità di Raichik, bussando per esempio alla porta dei suoi vicini di casa.

Secondo molti esperti di media, però, il lavoro di Lorenz rientra nei limiti del giornalismo d’inchiesta, e non rappresenta una forma di doxing di un’attivista a fini intimidatori. Tom Jones dell’istituto Poynter, una prestigiosa scuola non profit di giornalismo, ha scritto che si tratta di «una controversia che non dovrebbe esserlo», spiegando che quando Lorenz ha bussato alla porta dei vicini di Raichik stava semplicemente facendo il suo lavoro, assicurandosi di confermare la vera identità della donna dietro all’account. E quella di Libs of TikTok, scrive Jones, «era una storia rilevante che doveva essere raccontata».

Quella di Lorenz comunque non è stata l’unica polemica di questo tipo degli ultimi mesi: lo scorso febbraio, la giornalista Katie Notopolous di BuzzFeed aveva pubblicato un articolo che rivelava i nomi dei fondatori del “Bored Ape Yacht Club”, la linea di NFT più diffusa e di maggior valore del mondo. Anche in questo caso, infatti, molti esponenti del cosiddetto “mondo crypto” avevano accusato la testata di doxing ma, come notato dal sito Quartz, «le identità dei fondatori non sarebbero rimaste segrete a lungo perché i loro documenti aziendali erano pubblici e facilmente identificabili». Le persone in questione erano inoltre assai interessanti dal punto di vista giornalistico, proprio perché alla guida di una società che veniva valutata cinque miliardi di dollari e stava raccogliendo ulteriori investimenti da parte di prestigiosi investitori.

Oltre a eventuali secondi fini politici, la polemica sul doxing e il giornalismo rivela una divisione culturale nell’idea di anonimato online. La pubblicazione volontaria di informazioni personali su internet è una relativa novità nella storia del web: per anni, prima dell’avvento dei social media, gli utenti hanno preferito utilizzare nickname, pseudonimi e identità fittizie per navigare online. Siti come Facebook – il cui fondatore Mark Zuckerberg lotta da anni contro l’anonimato online – hanno abituato molte persone a presentarsi con la loro identità, incentivando la pubblicazione di informazioni e contenuti personali, con la promessa di un’esperienza digitale migliore, più trasparente e sicura.

Non tutti sono d’accordo. Secondo la ricercatrice Danah Boyd, ad esempio, costringere gli utenti a usare il proprio nome, come fa Facebook dal 2014, è «un abuso di potere”, oltre che un elemento di rischio per alcuni professionisti o minoranze. Per alcune persone, infatti, l’anonimato online è l’unica garanzia di sicurezza personale».

Anche Elon Musk si è recentemente espresso sulla questione. Negli stessi giorni in cui lavorava all’acquisto di Twitter, l’imprenditore prometteva di «sconfiggere i bot di spam» e «autenticare ogni essere umano» nel social network: cioè probabilmente assicurarsi che tutti gli account siano gestiti da persone, eliminando quelli manovrati dai software.

And authenticate all real humans

— Elon Musk (@elonmusk) April 21, 2022

Musk sembra considerare la fine dell’anonimato, perlomeno nei confronti della piattaforma (non ha detto che l’identità delle persone dietro agli account debba essere pubblica), come elemento fondamentale per una migliore esperienza digitale. Secondo alcuni, però, gli abusi del sistema da parte di una minoranza di utenti (troll o gruppi più organizzati) non sarebbero facilmente risolvibili con la fine dell’anonimato. Ci sono studi che hanno sostenuto invece il contrario, provando a dimostrare quanto un ambiente anonimo possa favorire – in alcune condizioni – un dibattito più civile.

Facebook stessa, dove le identità reali sono incentivate e molto utilizzate, ha dimostrato quanto gli utenti razzisti, omofobi o violenti siano disposti a esserlo anche usando il loro nome e cognome, e magari mettendoci letteralmente la faccia. Uno studio realizzato nel 2016 dall’Università di Zurigo ha scoperto che «i troll usano sempre più spesso i loro nomi interi online. Di conseguenza, il divieto di anonimato non farebbe nulla» per evitare campagne di abusi e molestie come Gamergate.

Quando si parla di anonimato e comportamenti antisociali online uno degli esempi più citati è 4chan, un forum noto per la sua influenza nella cultura digitale. L’anonimato sul sito è la norma: ogni utente è semplicemente “Anon”, ovvero Anonymous, caratteristica che ha ispirato il nome dell’omonima organizzazione di hacker e attivisti, nata proprio tra le pagine di 4chan. Il forum ha avuto un controverso e influente ruolo nella storia della rete, ispirando molti dei meme più conosciuti online ma fungendo anche da ricettacolo di troll ed estremisti. La connotazione politica di 4chan non ha fatto che aumentare con il Gamergate, dando una direzione politica – di estrema destra – alle frange più caotiche e radicali del sito.

Al di là di questi estremi, «le dinamiche di 4chan suggeriscono modi in cui l’anonimato può essere una caratteristica positiva per le comunità», secondo uno studio realizzato da ricercatori del MIT e della University of Southampton nel 2021. La «disinibizione» garantita dall’assenza di identità «può essere benefica», oltre che «incoraggiare la sperimentazione di nuove idee». Lo suggeriscono le molte riflessioni sugli effetti negativi dell’autocensura online legata alla paura di ripercussioni pubbliche, quelle che spesso vengono definite “shitstorm”, le ondate di indignazione e biasimo rivolte in massa contro una persona, ma anche per motivi diversi il fenomeno dell’adozione da parte di molte persone di «finsta» (da «fake Instagram»), account alternativi a quello pubblico e personale, dove poter condividere o seguire contenuti con una cerchia ristretta e selezionata di persone.

In un dibattito sull’argomento pubblicato dal Guardian, il commentatore Jamie Bartlett ha notato come un’ipotetica abolizione dell’anonimato creerebbe «il peggior mondo possibile: i troll riusciranno ad aggirarla ma la povera zia Liz si ritroverà con una cultura politica sterile e senza alcuna privacy. Se metti fuorilegge l’anonimato, solo i fuorilegge avranno l’anonimato».

Le recenti polemiche sul doxing non sembrano peraltro avere sempre a cuore l’anonimato e i diritti delle persone. Dopo la reazione all’articolo di Lorenz, in molti hanno ricordato come Libs of TikTok avesse pubblicato informazioni personali su alcune persone comuni, compiendo quello che più universalmente viene considerato doxing, vista l’irrilevanza dei loro nomi (o indirizzi di casa). Come ha scritto la commentatrice Kaitlyn Tiffany sull’Atlantic, il termine doxing «è stato usato per descrivere così tante situazioni – con vari gradi di sincerità a precisione – che la sua utilità originale risulta sbiadita. Se prima il termine definiva una categoria, oggi esprime un’emozione. Chiunque si senta doxato dirà di essere stato doxato».