Quanto è davvero decentralizzato il web decentralizzato?

Il cosiddetto “Web3”, basato sulla blockchain, promette una Internet libera dal controllo di poche grandi società: ma già ora non è così

di Pietro Minto

Nel 1999 l’autrice e web designer Darcy DiNucci pubblicò sulla rivista Print Magazine un articolo sul «Web 2.0», termine da lei coniato con cui indicava una nuova fase di Internet in cui gli utenti avrebbero prodotto contenuti senza passare per i tradizionali intermediari. Secondo alcuni osservatori, oggi ci stiamo avvicinando a una nuova svolta di questo tipo che viene chiamata “Web3”, un concetto dai contorni vaghi ma che tra le altre cose includerebbe tutte le innovazioni legate alla blockchain, la tecnologia su cui si basano le criptovalute ma anche gli NFT (Non-Fungible Token), gli smart contract, cioè accordi in cui il rispetto dei termini e delle clausole è controllato da un software eliminando l’esigenza di un intermediario, e le DAO, organizzazioni strutturate e gestite proprio attraverso gli smart contract.

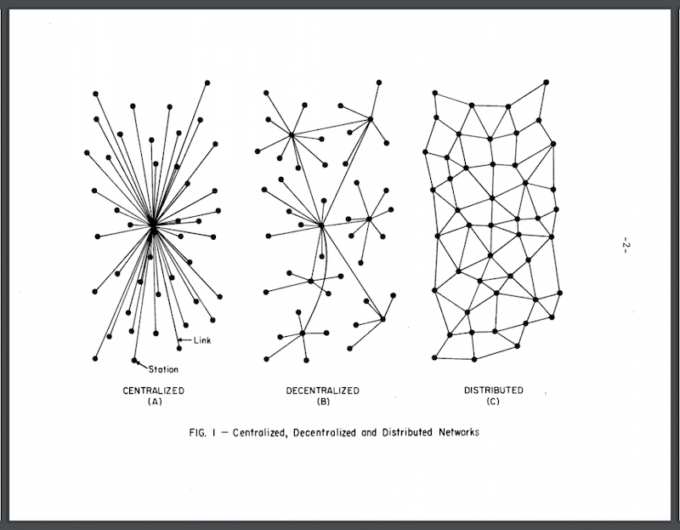

Il Web3 include il settore del “crypto”, come viene definito l’insieme di tecnologie basate sulla blockchain, ma anche tecnologie come il metaverso e la realtà virtuale: alla sua base c’è la trasformazione del Web che conosciamo in una serie di ambienti digitali da abitare e con cui interagire con criptovalute, NFT e altri strumenti basati sulla blockchain. Il termine era stato coniato nel 2014 da Gavin Wood, co-fondatore della criptovaluta Ethereum, per indicare un «ecosistema online decentralizzato basato su blockchain». Il Web3 si propone come alternativa al modello di rete vigente, quello centralizzato in cui i dispositivi si collegano a un sito internet attraverso un determinato server remoto gestito da una delle poche società che controllano il settore, e teorizzando invece l’utilizzo di database distribuiti tra gli utenti, nessuno dei quali è individualmente fondamentale per il funzionamento del sistema.

Il primo modello di “network decentralizzato” fu proposto nel 1964 dall’ingegnere Paul Baran, uno dei pionieri dell’informatica, con l’obiettivo di fornire al governo statunitense un metodo di comunicazione in grado di resistere a un eventuale conflitto nucleare con l’Unione Sovietica. Una rete centralizzata sarebbe stata vulnerabile agli attacchi mentre un network decentralizzato e distribuito avrebbe avuto maggiore possibilità di sopravvivere.

Le parole di Baran hanno influenzato profondamente il settore delle criptovalute. Lo stesso documento con cui il creatore di Bitcoin, Satoshi Nakamoto, presentò la sua invenzione nel 2008, si soffermava sull’importanza di questa struttura «senza autorità centrale» per le transazioni di denaro. I teorici del Web3 sostengono che la natura centralizzata del web odierno si rispecchi anche nell’accentramento delle aziende digitali nelle mani di poche proprietà. Anche per questo il Web3 viene proposto come alternativa allo strapotere di “Big Tech”, inteso come l’insieme di quella manciata di aziende che controllano gran parte del settore della tecnologia e internet, come Meta, Google, Microsoft e Apple.

– Leggi anche: La corsa al “Web3”

Decentralizzazioni che non lo erano

Le recenti evoluzioni del settore, che negli ultimi anni si è arricchito di innumerevoli criptovalute e di applicazioni come gli NFT, i certificati di proprietà digitale associati a immagini, video e documenti di vario tipo, hanno però cambiato le cose mettendo in dubbio la natura stessa del web decentralizzato.

Come ha notato Neel Chauhan, programmatore di Microsoft, «molte piattaforme del Web3 sono di fatto centralizzate». Alcuni dei servizi più noti di questo settore (come MetaMask, OpenSea, Alchemy) sono a tutti gli effetti «piattaforme centrali», scrive Chauhan. A un dato servizio, infatti, non basta usare un database distribuito (la blockchain) per definirsi decentralizzato, perché sotto alla blockchain possono nascondersi delle applicazioni tradizionali, e quindi centralizzate.

A criticare l’ambigua definizione di decentralizzazione proposta dal Web3 è stato anche Moxie Marlinspike, imprenditore esperto di crittografia e fondatore di Signal, applicazione di messaggistica istantanea molto attenta alla privacy dei suoi utenti. Lo scorso gennaio ha pubblicato un post sul suo blog in cui ha raccontato la sua travagliata esperienza con il Web3, in particolare con la creazione e la messa in vendita di un NFT.

Per farlo, ha utilizzato dei servizi appositi chiamati “Dapp” (decentralized application), pensati per funzionare sulla blockchain. Queste Dapp però finiscono per avere bisogno di un tramite tra l’utente e la blockchain stessa, «perché la blockchain non può girare sul dispositivo mobile (o sul tuo browser desktop)». L’unico modo di farlo, quindi, è di interagirci «attraverso un nodo attivo in un server remoto da qualche parte», in pieno stile Web 2.0.

Un controsenso problematico, secondo Marlinspike, perché «quando un ecosistema distribuito si centralizza per comodità attorno a una piattaforma, diventa il peggio dei due mondi: il controllo è centralizzato ma è ancora distribuito abbastanza da diventare impantanato nel corso del tempo». Uno dei limiti dei sistemi decentralizzati, infatti, è la minore efficienza rispetto a quelli gestiti centralmente dalle società più grandi e affidabili. Alcuni di questi servizi sono già oggi, essenzialmente, delle piattaforme attorno alle quali il settore si sta consolidando, replicando l’accentramento di potere e utenti tipico della concezione precedente di Internet.

– Leggi anche: Le celebrità si stanno appassionando agli NFT

Nella sua risposta al post di Marlinspike, Vitalik Buterin, programmatore e co-fondatore di Ethereum, una delle blockchain più usate, sembra concordare con alcuni dei punti sollevati dai critici del Web3. A suo avviso, però, si tratta di pigrizia, non di difetti insiti nella tecnologia: «Nella maggior parte dei casi ci sono limiti nelle risorse tecniche e nei fondi a disposizione. È più facile costruire cose nel modo centralizzato e pigro, bisogna impegnarsi davvero per ‘fare tutto bene’».

La tendenza all’accentramento delle risorse si registra anche negli investimenti nel “crypto”. Stando a una stima realizzata da Bloomberg lo scorso novembre, il settore vale circa 3mila miliardi di dollari, un giro d’affari che ha richiamato le attenzioni di molti fondi di investimento e venture capitalist, specializzati nei finanziamenti di società nascenti in settori ad alto potenziale di sviluppo. Tra i più attivi c’è Andreessen Horowitz (noto come a16z) che dal 2009 a oggi ha investito in Instagram, Slack, Airbnb ma anche in Coinbase (il servizio più usato per gestire i wallet delle criptovalute), e ha lanciato a fine 2021 un fondo di investimenti da 2,2 miliardi di dollari dedicato al settore crypto.

La centralizzazione ha fatto anche cose buone

La corsa all’oro che ha interessato il settore è stata denunciata anche da Jack Dorsey, co-fondatore ed ex CEO di Twitter, che lo scorso dicembre ha lasciato il social network per concentrarsi sul servizio di pagamenti digitali Square (subito ribattezzato Block in onore della blockchain). Dorsey non è uno scettico né tantomeno un «no-coiner» (come vengono definiti i più aspri critici delle criptovalute), ma dal suo account Twitter ha più volte sottolineato come i servizi principali del Web3 siano ormai in mano a una manciata di aziende e venture capitalist, tra cui a16z.

Un fenomeno simile si registra anche nelle criptovalute, dove il concetto di scarsità è fondamentale. Nel caso di Bitcoin, una notevole quota della valuta esistente è di proprietà di una minoranza di utenti (chiamati in gergo «whales», balene). Nel 2017 il 40% delle unità disponibili era in mano ad appena mille persone; oggi sono aumentati anche se, secondo una stima, mille wallet possiedono ancora 3 milioni di bitcoin, circa un sesto del totale. Un accumulo di risorse che può portare alla manipolazione del mercato da parte di alcuni investitori, specie in valute con minore fama e prestigio di Bitcoin.

Secondo Chris Dixon, uno dei soci del fondo a16z, questo tipo di critiche al Web3 si basano su una «comprensione errata» del concetto di decentralizzazione: «Ci saranno servizi centralizzati nel Web3 così come c’erano nel Web1», termine con cui si indica la prima versione del Web, in cui gli utenti avevano un ruolo più passivo. Il futuro starebbe nei cosiddetti “effetti di rete”, ovvero quanto un prodotto aumenta di valore con l’aumento delle persone che lo usano. Secondo Dixon, «la domanda chiave per il Web3 è se questi network effect matureranno in beni privati (come successo nel Web2) o pubblici (come nel Web1)».

Come ha notato il giornalista David Pierce sul sito specializzato Protocol, il principale problema è che la centralizzazione non è di per sé un male. Anzi, «ha molti vantaggi». Lo sostiene anche Marlinspike, la cui critica del Web3 contiene una proposta per migliorare l’esperienza su OpenSea, la principale piattaforma per la vendita di NFT: «OpenSea sarebbe molto meglio se tutte le sue parti legate al Web3 scomparissero. Sarebbe più veloce, più economico per tutti, più facile». Quanto alla blockchain, l’anima dell’intero settore, OpenSea potrebbe farne a meno «pubblicando semplicemente un resoconto di tutte le transizioni, offerte, puntate».

– Leggi anche: Perché l’arte degli NFT è così dozzinale

C’è anche chi sostiene che il Web3 è già fra noi, e da parecchi anni. Siti come Wikipedia o servizi di file-sharing come BitTorrent sono realtà consolidate che si basano su sistemi e comunità decentralizzate e distribuite. Una delle più feroci critiche del Web3 viene però proprio da una veterana di Wikipedia, Molly White, programmatrice ed editor di lungo corso dell’enciclopedia online, che a fine 2021 ha presentato il blog «Web3 is going Great», dove raccoglie notizie su furti, attacchi hacker e scandali del settore.

È stata proprio la sua esperienza con Wikipedia a formare le sue opinioni su questo campo. In un’intervista con The Verge ha spiegato che i collaboratori di Wikipedia sono volontari uniti dal desiderio di fare la migliore enciclopedia possibile, mentre nel Web3 gli obiettivi sono diversi, vanno dal desiderio di partecipare a una comunità a quello di fare molti soldi, e in fretta. Come ha scoperto White nel corso degli anni, «sono cose che possono andare molto spesso in conflitto».