Un’infezione da coronavirus raccontata coi grafici

Quanto ci vuole ad ammalarsi, per quanto si è contagiosi e dopo quanto si guarisce, raccontato da una semplice guida del New York Times

Diverse persone continuano a risultare positive al coronavirus anche settimane dopo essere guarite dalla COVID-19. Silvio Berlusconi, per esempio, è risultato negativo a un secondo tampone per la ricerca del coronavirus solo di recente, dopo che a inizio settembre era stato ricoverato in ospedale a causa della malattia: era guarito, ma continuava a essere positivo. Questa circostanza può confondere un po’ le idee, come diversi altri aspetti legati alle tempistiche del contagio, dello sviluppo dei sintomi e della guarigione.

Per provare a fare un poco di chiarezza, il New York Times ha preparato una guida con le cose essenziali da sapere, accompagnate da alcuni grafici che aiutano a farsi meglio un’idea di termini e circostanze che sentiamo ormai ripetere da mesi.

Esposizione e incubazione

Con “esposizione” si intende l’evento che porta una persona sana a entrare in contatto con un individuo contagioso, e di conseguenza con il coronavirus. Nel caso in cui avvenga il contagio, inizia il cosiddetto “periodo di incubazione” che prosegue fino alla comparsa dei sintomi della malattia, la COVID-19. Stando ai dati raccolti finora, si stima che l’incubazione duri in media tra i 4 e i 5 giorni, ma in alcuni casi può essere molto più lunga e arrivare a un paio di settimane (in rari casi va ancora oltre).

Sintomi e recupero

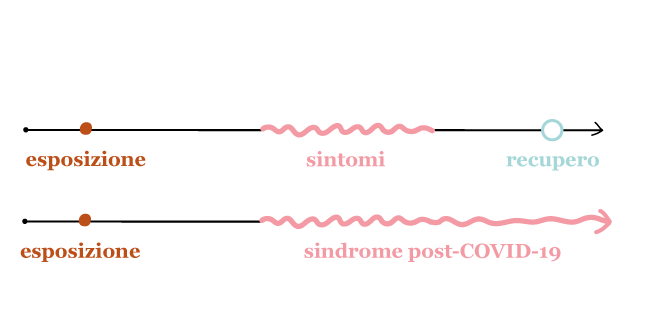

La maggior parte delle persone che si ammala di COVID-19 si riprende completamente dopo circa un paio di settimane: sviluppa sintomi come febbre, tosse e dolori articolari, che possono essere tenuti sotto controllo a casa senza la necessità di un ricovero in ospedale.

La durata del tempo di recupero è comunque soggettiva e dipende non solo dal grado di infezione, ma anche dalla capacità del proprio organismo di contrastare la malattia. Negli ultimi mesi sono stati segnalati numerosi casi di pazienti con “sindrome post-COVID-19”, una condizione che comporta costante affaticamento, problemi cardiaci e altre difficoltà che possono durare a lungo prima di risolversi.

Gli individui che sviluppano forme gravi di COVID-19 sono di solito ricoverati entro un paio di settimane dalla comparsa dei primi sintomi. A oggi non è però chiaro perché alcune persone abbiano sintomi lievi che peggiorano repentinamente, rendendo necessario un ricovero.

Carica virale

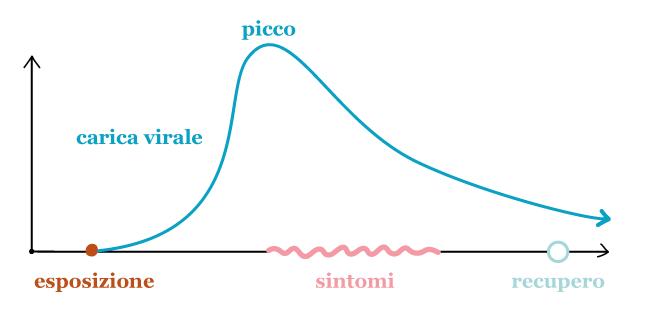

Dopo che si è contratto il coronavirus, la quantità di particelle virali presenti nel proprio organismo – la “carica virale” – tende ad aumentare. Il coronavirus elude le difese delle membrane delle cellule, inietta il proprio materiale genetico al loro interno e sfrutta poi i meccanismi cellulari per replicarsi e infettare altre cellule.

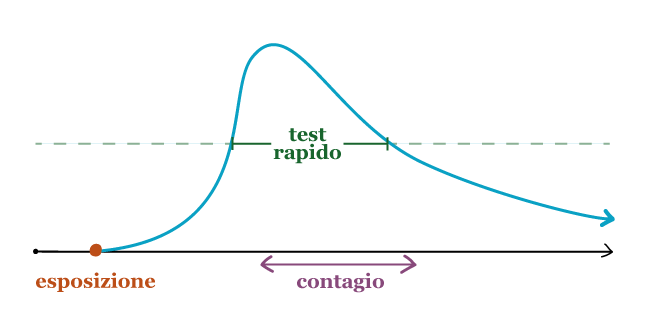

Stando alle ricerche svolte finora, la carica virale tende a raggiungere il proprio picco poco prima della comparsa dei sintomi, poi inizia a ridursi e continua a farlo fino alla convalescenza. In molti individui la carica virale raggiunge il picco senza che poi si manifestino sintomi: si è “asintomatici”, ma al tempo stesso contagiosi.

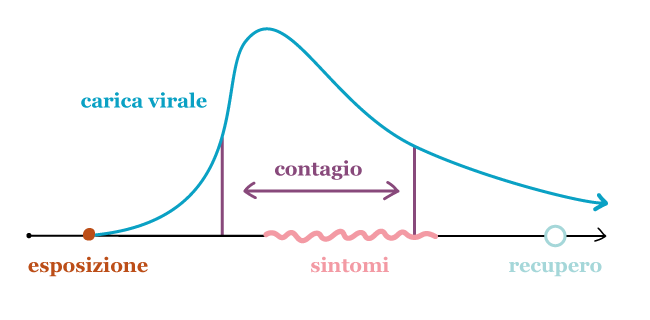

I ricercatori ritengono che gli infetti siano contagiosi con maggiore probabilità nella fase in cui raggiungono il picco di carica virale. Si può ipotizzare che il periodo in cui si è contagiosi sia di pochi giorni: inizia un paio di giorni prima della comparsa dei sintomi e finisce dopo circa una settimana.

C’è quindi un breve periodo di tempo in cui un positivo è altamente contagioso, ma sta ancora bene e non ha sintomi, e continua quindi a condurre normalmente la propria vita, mettendo inconsapevolmente a rischio gli altri; è invece meno chiaro come gli asintomatici causino il contagio di altre persone.

Test

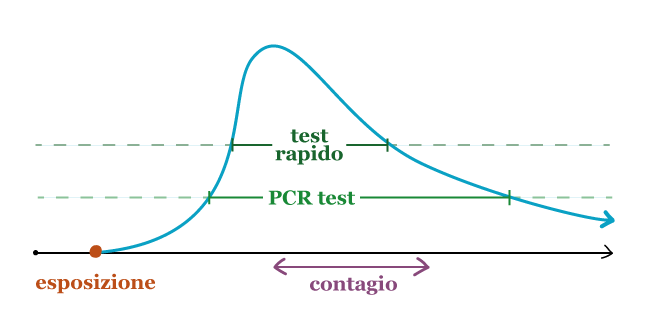

Negli ultimi mesi si sono diffusi diversi test rapidi per il coronavirus, sui quali ci sono però ancora perplessità sull’efficacia. Quelli che rilevano le proteine del coronavirus (antigeni) nell’organismo sono relativamente affidabili, ma faticano a rilevare la presenza del virus nel caso di una carica virale ancora bassa e possono produrre diversi falsi negativi e positivi, rispetto ai più affidabili test molecolari (PCR, quelli che tutti chiamiamo “test del tampone”).

Un’ipotesi di alcuni ricercatori è che i test rapidi possano comunque essere utilizzati per identificare il periodo di massima carica virale di un positivo, perché è in quella fase che rilevano più facilmente la presenza del coronavirus.

A oggi il test di eccellenza continua a essere quello PCR, svolto attraverso l’analisi di un campione di muco e saliva prelevato tramite un tampone, spinto in profondità nella cavità nasale. Questi test consentono infatti di rilevare anche piccole quantità di materiale genetico del coronavirus, ma richiedono più tempo per essere svolti e necessitano di costosi macchinari.

Essendo molto sensibile, il test PCR può rilevare la presenza del coronavirus in uno stadio molto iniziale dell’infezione, ancora distante dal picco della carica virale. È inoltre in grado di rilevare il materiale genetico ormai innocuo del virus dopo la guarigione, che può rimanere per diverso tempo nell’organismo. È per questo motivo che nel caso di Silvio Berlusconi ci è voluto circa un mese prima di avere un test con esito negativo.

Prevenzione

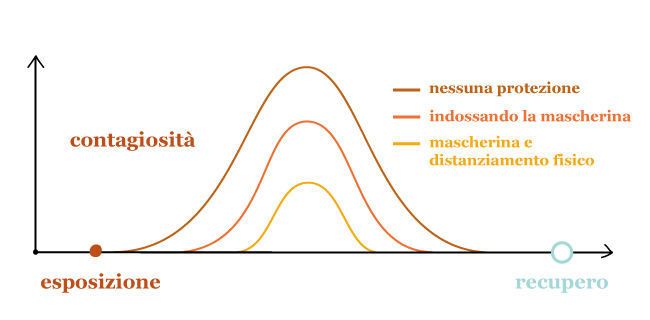

Proprio perché le persone che non si sentono male possono trasmettere il coronavirus, è importante che vengano adottate particolari precauzioni per ridurre la diffusione del contagio. Come abbiamo ormai imparato dopo mesi di pandemia, non c’è una singola cosa da fare, ma un complesso di pratiche che comprendono il distanziamento fisico, indossare le mascherine, lavarsi bene le mani ed evitare i luoghi affollati.

La combinazione di queste contromisure è molto importante per ridurre la circolazione del coronavirus, rendendolo quindi meno presente tra la popolazione. Una quantità inferiore di contagi comporta un minor numero di malati di COVID-19 e un carico sostenibile per i sistemi sanitari, riducendo il rischio di tornare alla situazione di marzo e aprile con gli ospedali pieni e in sovraccarico.

Le persone infette possono inoltre ridurre il rischio di contagiare altre persone mettendosi in isolamento per 10-14 giorni dopo la comparsa dei sintomi, ammesso che manifestino man mano segni di miglioramento.

Molti dettagli sui meccanismi di infezione sfuggono ancora ai ricercatori, ma la grande quantità di ricerche e analisi svolte in questi mesi offriranno presto nuovi dettagli e informazioni utili per prevenire meglio i contagi. Sulla base dei dati raccolti finora si ritiene che ci sia una dose minima di particelle virali cui si deve essere esposti, in un breve intervallo di tempo, per essere contagiati. La quantità varia da persona a persona ed è quindi difficile stabilire una dose e un tempo medio di esposizione.