Come il coronavirus invade un ospedale

Un'accurata ricerca condotta in Sudafrica mostra come il contagio possa diffondersi facilmente tra i reparti e il personale sanitario, causando decine di nuove infezioni in pochi giorni

Un gruppo di ricercatori presso l’Università di KwaZulu-Natal, in Sudafrica, ha realizzato la più dettagliata ricostruzione pubblicata finora sulla diffusione del coronavirus in una struttura ospedaliera. Con un’indagine meticolosa e accurata, lo studio mostra come un singolo individuo infetto possa avviare una catena del contagio che interessi decine di persone, in ambienti dove vivono e lavorano individui a stretto e continuo contatto.

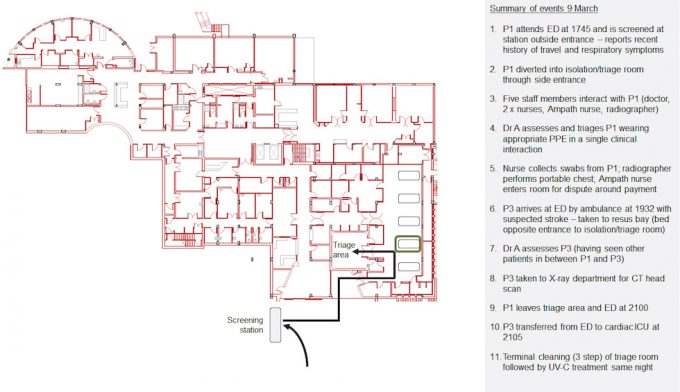

L’analisi è stata condotta presso il St Augustine’s Hospital di Durban, città portuale la cui area metropolitana conta circa 3 milioni di abitanti. Il 9 marzo una persona da poco tornata dall’Europa – dove l’epidemia da coronavirus era già in corso – si era presentata presso il pronto soccorso della struttura ospedaliera. Aveva sintomi riconducibili alla COVID-19: era rimasta per poco nell’ospedale, ma un tempo sufficiente per trasmettere il coronavirus a un’altra persona, che era stata trasportata al pronto soccorso per un ictus.

Sospettando una COVID-19, il primo paziente era stato mantenuto in un ambiente separato rispetto al resto del pronto soccorso, ma comunque in comunicazione con una sala utilizzata per le attività di rianimazione, dove era stata trattata la persona con l’ictus. I due pazienti erano stati inoltre visitati dallo stesso medico, di turno nel reparto di emergenza.

Il 13 marzo, quattro giorni dopo il passaggio del paziente infetto, il secondo paziente era diventato febbricitante nonché la probabile causa di contagio di uno degli infermieri, che avrebbe poi manifestato i primi sintomi della COVID-19 il 17 marzo. Ricostruendo gli spostamenti nell’ospedale e i contatti con il personale, i ricercatori hanno concluso che il secondo paziente avesse probabilmente infettato altre quattro persone ricoverate nell’ospedale, compresa una donna di poco meno di 50 anni con problemi respiratori e ricoverata in un letto vicino.

I ricercatori hanno intervistato il personale e i pazienti dell’ospedale, e ricostruito i loro spostamenti tra i vari reparti resi necessari per i ricoveri, per fare spazio ai nuovi arrivi o per eseguire test diagnostici. Hanno poi realizzato planimetrie piuttosto accurate dell’ospedale, per visualizzare meglio ogni spostamento e i probabili contatti tra pazienti e con il personale sanitario.

Nel complesso, lo studio spiega di avere ricostruito un numero piuttosto limitato di contagi diretti tra paziente e paziente. Secondo i ricercatori, il contagio si è diffuso per lo più tramite il personale sanitario, anche tra reparti diversi, e non necessariamente con medici e infermieri che si sono poi ammalati. L’ipotesi è che le vie del contagio siano state indirette, derivanti dall’utilizzo delle stesse strumentazioni (termometri, dispositivi per misurare la pressione, stetofonendoscopi), e in altri casi attraverso le mani del personale sanitario. Non sono invece state trovate prove convincenti su eventuali contagi per via aerea, tramite goccioline infette di saliva (droplet) in sospensione nell’aria.

Secondo i ricercatori, una diversa gestione dei pazienti e degli ambienti ospedalieri avrebbe potuto ridurre sensibilmente la diffusione del contagio. Nella fase iniziale, il personale sanitario ha sottovalutato i rischi e non ha valutato bene la possibilità che alcuni pazienti avessero la COVID-19, condizione giustificata in parte dal fatto che a inizio marzo il numero di positivi rilevati nell’intero Sudafrica fosse estremamente basso. Il trasferimento dei pazienti in diversi reparti e una minore attenzione sulle pratiche di sanificazione avrebbero poi contribuito alla diffusione del coronavirus.

Nel complesso, il virus si è diffuso in cinque diversi reparti dell’ospedale, compresi quelli di neurologia, chirurgia e di terapia intensiva. In quest’ultimo reparto, ritenuto più a rischio di contagi visto che ha poi raccolto i pazienti più gravi con polmoniti dovute alla COVID-19, il tasso di contagio è stato in realtà minore rispetto ad altre aree dell’ospedale. I ricercatori ipotizzano che questa condizione sia stata determinata dall’utilizzo di maggiori precauzioni da parte del personale.

La ricostruzione dei contagi presso l’ospedale di Durban è ritenuto affidabile non solo per le indagini meticolose svolte dai ricercatori, ma anche perché la mancanza di un numero significativo di casi positivi a inizio marzo in Sudafrica rende meno probabile che la catena del contagio nella struttura fosse stata avviata da più di un contagioso. Questa circostanza sembra essere confermata dalle analisi sulle caratteristiche genetiche del coronavirus, comuni tra una ventina di persone interessate dal contagio nell’ospedale.

L’analisi svolta in Sudafrica dimostra come un’infezione si possa rapidamente diffondere in ospedale, coinvolgendo anche pazienti con altri problemi di salute e facendo aumentare i rischi per il personale sanitario. Anche per questo i ricercatori consigliano di adottare alcune precauzioni come la creazione di aree separate negli ospedali sulla base del rischio, organizzando turni di lavoro per il personale in modo da impiegarlo in una sola area, senza continui passaggi nelle altre.

L’istituzione di ospedali dedicati esclusivamente alla COVID-19 può aiutare a ridurre la diffusione del coronavirus nelle altre strutture ospedaliere, ma non esclude comunque completamente il rischio che un paziente infetto si rechi in ospedale per un altro problema di salute, senza sapere di essere contagioso. Dalla ricerca emerge comunque un ruolo centrale rivestito dal personale nella diffusione del contagio, e sul quale può essere utile intervenire per ridurre i rischi.