Il welfare italiano è un casino

Il modo in cui lo Stato spende soldi per aiutare i più poveri è inefficiente, complicato e facile da fregare, ma il nuovo "reddito di inclusione" potrebbe cambiare le cose

di Davide Maria De Luca – @DM_Deluca

Come ogni dicembre, in questi giorni migliaia di persone in tutto il paese stanno affollando i CAF, i centri di assistenza fiscale, per farsi aiutare a pagare le tasse che scadranno tra pochi giorni. Ma quest’anno le file ai CAF sono più lunghe del solito. Moltissimi, infatti, stanno chiedendo informazioni sul reddito di inclusione (REI), una nuova misura destinata ai più poveri che sarà erogata a partire dal prossimo primo gennaio. A Milano centinaia di persone si sono recate ai CAF del sindacato CISL, hanno spiegato al Post i responsabili dell’ufficio. In tutto almeno in tremila in città hanno chiesto informazioni ai CAF dei vari sindacati. «È una dimostrazione che per questo strumento c’è una grande domanda», hanno spiegato al Post dal CAF CISL.

Per gli esperti non è una grande sorpresa. Il REI è il primo strumento paragonabile a un reddito di cittadinanza che sia mai stato introdotto in Italia: è universale (o meglio, lo sarà dal prossimo luglio), cioè ne hanno diritto tutti coloro che rientrano in un serie di parametri economici. Oltre a un trasferimento monetario, il REI prevede anche una parte “attiva”: i comuni dovranno fornire un “progetto personalizzato” di aiuto all’inserimento sociale. Per il momento l’assegno non sarà particolarmente generoso, tra i 187 e i 485 euro al mese, e non è chiaro quanto sarà semplice per i comuni mettere rapidamente in atto i “progetti personalizzati”. Ma nonostante questi limiti, il REI è considerato da quasi tutti gli esperti del settore un traguardo storico: fino a poche settimane fa l’Italia era l’unico paese europeo insieme alla Grecia a non avere una qualche forma di reddito minimo garantito, uno strumento universale, destinato ad aiutare tutti i più poveri senza distinzioni se non quelle economiche (e per questo eravamo stati più volte criticati dalla Commissione Europea). Con l’introduzione del REI, l’ossatura dello strumento è stata creata e in futuro, se ci sarà la volontà politica, sarà solo questione di rimpinguarlo con nuove risorse.

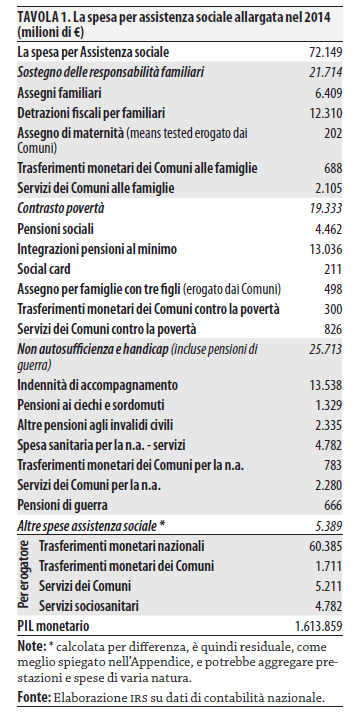

L’introduzione del REI è particolarmente importante perché il resto della spesa sociale italiana – quella destinata a combattere la povertà, per cui spendiamo ogni anno più di 70 miliardi di euro – versa in uno stato disastroso. È una situazione conosciuta e studiata dagli esperti, che da decenni chiedono che l’intero sistema sia sottoposto a una riforma complessiva. Le critiche che sono state fatte in questi anni sono state spesso estremamente severe. La sociologa Chiara Saraceno, per esempio, ha scritto su laVoce.info: «Si tratta di uno dei sistemi più frammentati, più pieni di buchi, più esposti a manipolazioni e imbrogli tra quelli europei». “Frammentato”, in questo caso, è la parola chiave. Per capire cosa significa basta dare uno sguardo alla tabella che riassume le principali voci di spesa per la politica sociale e contrasto alla povertà, elaborata da Emanuele Ranci Ortigosa e Daniela Mesini, due ricercatori dell’Istituto per la Ricerca Sociale, nell’articolo “Costruiamo il Welfare dei Diritti: ridefinire le politiche sociali su criteri di equità ed efficacia”, pubblicato sulla rivista Prospettive Sociali e Sanitarie.

I principali interventi di spesa sociale raccolti dall’Istituto per la ricerca sociale.

L’elenco, composto da 18 capitoli di spesa differenti, non è esaustivo: la voce detrazioni fiscali, per esempio, potrebbe essere suddivisa in decine di altre voci diverse, una per ognuna delle innumerevoli detrazioni fiscali che sono state introdotte nel corso dei decenni, da quella per le spese mediche a quella per le bollette del riscaldamento. Quello che è chiaro è chi eroga e dove va il grosso di questa spesa: l’80 per cento viene pagato dall’INPS ad anziani, invalidi e persone che hanno una storia contributiva alle spalle (cioè che hanno lavorato e messo da parte contributi). «Per giovani, stranieri e incapienti», ha spiegato al Post la ricercatrice dell’IRS Daniela Mesini, «restano soltanto le briciole».

L’Italia, infatti, ha una spesa sociale che per dimensioni è paragonabile a quella degli altri grandi paesi europei, ma che è molto sbilanciata a favore delle pensioni e degli anziani in generale. Secondo l’ultimo rapporto pubblicato dall’OCSE, per ogni 100 euro spesi nella protezione sociale, 64,3 sono rivolti alla popolazione anziana, sotto forma soprattutto di spesa per pensioni, mentre la media dei paesi OCSE è di 11 euro inferiore: 53,5 (a questa situazione probabilmente non è estraneo il fatto che l’Italia ha i sindacati dei pensionati più forti del mondo). La spesa per combattere la disoccupazione vale il 5,5 per cento della spesa sociale (contro una media OCSE del 7, la Germania 9,2 e la Spagna addirittura 11,8). La lotta all’esclusione sociale impegna appena l’1,2 per cento della spesa sociale, cioè circa un quinto di quanto si spende nei paesi più avanzati. Per case popolari e abitazioni, poi, in Italia sostanzialmente non si spendono soldi: l’OCSE conteggia appena il 2 per mille della spesa sociale in Italia contro il 2,6 per cento degli altri paesi sviluppati.

Ma il problema dell’Italia non è soltanto una bassa spesa per assistenza sociale, è anche una spesa usata male. Uno dei difetti principali del sistema è che i vari strumenti di contrasto alla povertà che abbiamo visto prima vengono erogati sulla base di requisiti diversi. Alcuni utilizzano l’ISEE (un indicatore economico che si usa per valutare la situazione economica dei nuclei familiari), altri utilizzano il reddito del singolo richiedente della misura, altri ancora il reddito del nucleo familiare; altri ancora, come gli assegni per la non autosufficienza, sono erogati senza nessuna considerazione sulla situazione economica della persona che li riceve. Questo sistema, oltre che creare una stratificazione normativa che sarà difficile da risolvere per chi volesse semplificare il sistema, è anche molto distorsiva. Secondo i calcoli dell’IRS, il 20 per cento delle famiglie più povere (secondo l’indicatore ISEE) riceve soltanto il 35 per cento della spesa sociale. «Queste categorie molto povere dovrebbero ricevere almeno l’80 per cento dell’assistenza», spiega Mesini al Post.

Un’altra caratteristica del sistema italiano è che è altamente centralizzato. Dei 72 miliardi spesi per l’assistenza sociale (escluse quindi le pensioni vere e proprie) solo 7 miliardi di euro su 72 vengono erogati dagli enti locali. «I comuni sono gli enti più vicini al bisogno, più sensibili e più in grado di governare gli aiuti in maniera efficiente», spiega Mesini: «In un sistema più efficiente la quota degli aiuti che distribuiscono dovrebbe essere più alta». Questa situazione è in parte il prodotto di successive “stratificazioni normative”: leggi che sono andate ad accumularsi negli anni senza un chiaro progetto. Questo ha prodotto situazioni apparentemente inspiegabili.

Facciamo l’esempio degli assegni familiari (ANF), che dopo le pensioni sociali sono uno degli interventi più significativi della spesa per protezione sociale in Italia. Gli assegni sono destinati a tutti i lavoratori dipendenti, ai pensionati e ai titolari di altre prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente, ma anche – curiosamente – ai lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi (una malattia che riguarda meno di 4.000 persone). Le famiglie dei lavoratori autonomi – anche quelle più povere – non ne hanno diritto, così come non ne hanno diritto i disoccupati che non hanno titolo ad altre prestazioni INPS.

Infine, un altro problema è che i legislatori italiani hanno sempre preferito percorrere la strada più semplice per aiutare i più poveri, e cioè dargli dei soldi. Esperti e accademici concordano nel dire che i trasferimenti monetari sono soltanto una parte della lotta alla povertà. Accanto alle integrazioni al reddito sono necessarie politiche attive di contrasto alla povertà: corsi di formazione, centri per l’impiego e di collocamento, edilizia popolare. Ma l’assistenza sociale italiana è basata quasi esclusivamente sui trasferimenti monetari: su 72 miliardi di euro soltanto 10 vengono spesi in servizi, il resto sono trasferimenti diretti oppure detrazioni fiscali. E questo può essere un problema, soprattutto quando le risorse sono scarse. Facciamo l’esempio del nuovo REI, che nel caso di una famiglia di quattro persone può arrivare fino a 485 euro. È praticamente impossibile che chi si trova in uno stato di grave povertà possa far fronte alle esigenze di una famiglia numerosa con questa cifra.

Di questi problemi in Italia si parla almeno da 20 anni, quando nel 1997 la commissione Onofri, voluta dal governo Prodi, concluse il suo lavoro di indagine sullo stato dell’assistenza sociale in Italia. Nella loro relazione finale i commissari scrissero che «la spesa per assistenza in Italia riflette un modello obsoleto, molto distante da quello seguito dai paesi europei con i quali siamo soliti confrontarci». Fino a oggi, quasi nulla era cambiato. Toccare il welfare è sempre stato considerato politicamente molto pericoloso, perché avrebbe significato spostare un numero significativo di risorse tra diversi gruppi di popolazione, causando potenzialmente difficoltà e proteste. La stratificazione normativa, inoltre, rende qualsiasi intervento estremamente complesso e difficile da realizzare. Sarebbero necessari, probabilmente, mesi di studio e altri mesi ancora per preparare una riforma complessiva. Il risultato, probabilmente, produrrebbe effetti visibili soltanto nel medio periodo, ma la reazione negativa di chi si vedrebbe privare di parte delle risorse che riceve sarebbe immediata.

Nonostante i suoi limiti, che al momento sono soprattutto dovuti alle poche risorse che gli sono state conferite, il REI è uno strumento che potrebbe finalmente iniziare a cambiare questa situazione. Di fatto è una specie di “reddito minimo garantito”, una misura per certi versi simile a quella che il Movimento 5 Stelle promette chiamandola, sbagliando, “reddito di cittadinanza” (i due strumenti sono profondamente diversi). Secondo Mesini siamo di fronte «a un traguardo significativo: siamo arrivati anche noi a un “quasi reddito minimo”. Ci saranno molte problematiche da risolvere, ma personalmente io lo ritengo una cosa molto buona: fino a un mese e mezzo fa eravamo come la Grecia, senza una misura di contrasto alla povertà estrema che fosse omogenea in tutto il paese». Bisognerà vedere se in futuro il resto del welfare italiano sarà razionalizzato e se le risorse risparmiate saranno utilizzate per ampliare il REI. In un paese dove secondo l’ISTAT il 30 per cento della popolazione è a rischio povertà o esclusione sociale dovrebbe probabilmente essere uno dei temi più importanti del dibattito pubblico. Per il momento, però, sembra quasi assente dai temi discussi nella campagna elettorale.