I vincoli al “native advertising”

Negli Stati Uniti e nel Regno Unito i controlli stanno diventando più severi, e i giornali online potrebbero essere spinti a puntare di più sugli abbonamenti

di Leonid Bershidsky - Bloomberg View

Gli specifici enti regolatori negli Stati Uniti e nel Regno Unito stanno irrigidendo i controlli sul cosiddetto native advertising, gli annunci pubblicitari mascherati da contenuti giornalistici. L’iniziativa creerà dei problemi agli inserzionisti che hanno accolto questo formato per rimpiazzare i banner – che si stanno rivelando sempre meno efficaci – e sta facendo presente agli editori che, nel mondo digitale, un modello di business fondato sugli abbonamenti è più sicuro di uno basato sulla pubblicità.

Il termine “native advertising” era stato coniato nel 2011 dall’imprenditore Fred Wilson, che aveva parlato di “native monetization” (guadagno nativo), ovvero dei metodi per integrare la pubblicità nella struttura principale di un sito, in modo da non farla percepire come un elemento estraneo. Spesso, i teorici di internet inventano un nuovo termine rivendicando di aver introdotto un’innovazione rivoluzionaria, quando in realtà hanno semplicemente riproposto una pratica tipica dell’età pre-digitale. Come nel caso di Wilson. Gli editori – soprattutto quelli delle riviste patinate – fanno infatti da tempo il possibile per presentare la pubblicità in forma di contenuto, inserendo i messaggi degli inserzionisti all’interno delle rubriche di consigli e nei suggerimenti di lifestyle. I giornali più noti pubblicano inserti infarciti di pubblicità, spesso difficili da distinguere dalle pagine di notizie. In tutti questi casi, c’è sempre stata una continua e delicata trattativa tra operazioni editoriali e pubblicitarie, e si dovevano trovare dei compromessi per differenziare gli annunci dai contenuti non sponsorizzati. Come ex direttore di diverse pubblicazioni della carta stampata, ho partecipato spesso a discussioni del genere, insistendo per un’identificazione più chiara, mentre gli inserzionisti spingevano per usare sotterfugi (non l’ho sempre avuta vinta).

Il fatto che gli inserzionisti siano disposti a pagare di più per un annuncio che non sembri un annuncio è un segreto di Pulcinella: dal loro punto di vista coglieranno sempre l’occasione per non identificare un contenuto promozionale come tale, se viene data loro. E questa pratica non è mai stata così accessibile come adesso, nell’era digitale: per due ragioni, secondo me.

Innanzitutto, gli ideatori dei “media digitali nativi” non hanno ereditato gli scrupoli propri delle operazioni giornalistiche di una volta. Sono partiti da zero e dal loro punto di vista non c’era ragione di farsi limitare da considerazioni tradizionali.

In secondo luogo, i media digitali hanno scoperto come – a differenza della carta stampata – l’efficacia dei banner sia facile da misurare e sia estremamente bassa. I click-through rate [CTR, la percentuale che indica il numero di click su un annuncio pubblicitario, ndr] hanno iniziato a diminuire da subito dopo la nascita dei banner. L’anno scorso, il CTR medio di tutti i formati pubblicitari è stato dello 0,06 per cento, meno di un click ogni mille visualizzazioni, e si attesta intorno a questa quota bassissima ormai da anni. A fronte di questi numeri insufficienti, solo le aziende con un’utenza enorme come Google o Facebook riescono a guadagnare cospicuamente con i banner. E poi, molti imbrogliano. La visibilità media degli annunci sui siti degli editori è solo del 46,3 per cento: la maggior parte non viene davvero visualizzata, se non da robot. Infine, ci sono circa duecento milioni di persone nel mondo che, infastidite dai banner, usano software per bloccare gli annunci.

Non è facile convincere gli inserzionisti a chiudere un occhio sull’inefficacia dei banner. Le aziende editoriali hanno quindi deciso di tentarli, offrendo la possibilità di combinare le comunicazioni pubblicitarie con la loro offerta di contenuto principale. E ha funzionato magnificamente. Secondo Business Insider – uno dei principali sostenitori del native advertising – l’anno scorso gli investimenti su questo tipo di formato sono cresciuti in modo esponenziale, e raggiungeranno 5,7 miliardi di dollari nel 2018, contro gli 1,9 del 2015 (anche il Post ha pubblicato articoli di questo genere, ndr). Persino il New York Times è entrato nel business, registrando una crescita notevole e sostenendo che fosse sufficiente identificare i contenuti come “post sponsorizzati” o “storie dai nostri inserzionisti”, per differenziarli. Il giornale ha poi rimosso la parola “storie” dalla seconda dicitura, in seguito alle critiche mosse da alcuni lettori, secondo cui il termine era fuorviante. In un articolo sul native advertising, il public editor del New York Times Margaret Sullivan ha scritto:

Se il native advertising assomiglia troppo al giornalismo, ne danneggia la credibilità. Se non ci assomiglia affatto, perde di interesse per gli inserzionisti. Un confine davvero sottile.

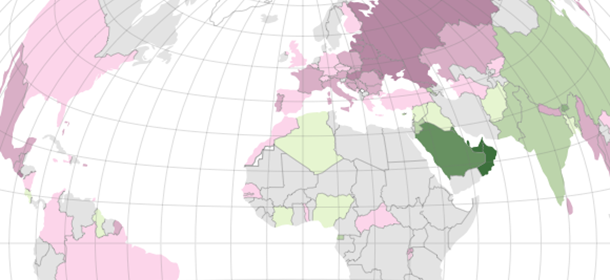

Gli enti regolatori sono determinati a tracciare questo confine nel modo più netto possibile. Negli Stati Uniti, la Federal Trade Commission (FTC) ha pubblicato una guida per la definizione del native advertising e una politica di applicazione sugli “annunci presentati in modo ingannevole”. La FTC non si lascia ingannare dalla terminologia digitale, e sostiene chiaramente che oggi, le pratiche di pubblicità ingannevole non sono molto diverse da quelle messe in atto dalla carta stampata dagli anni Sessanta. Impone agli editori, come regola generale, che quando il formato e lo stile del native advertising sono simili agli articoli del sito, il contenuto debba essere chiaramente identificabile come promozionale. Quasi sicuramente, gli editori dovranno mettere in pratica le nuove indicazioni quest’anno, e avranno delle brutte sorprese. Non credo, per esempio, che questo annuncio di Netflix sia identificato abbastanza chiaramente: l’espressione “post pagato” – in caratteri piccoli e sottili – risalta troppo poco rispetto ai colori appariscenti dell’infografica che apre la storia.

L’Advertising Standards Authority (ASA) del Regno Unito sta già creando dei precedenti sul native advertising. Con una decisione recente, l’ente ha censurato il Telegraph per non avere reso riconoscibile un annuncio sugli pneumatici Michelin: i riferimenti al fatto che l’articolo fosse sponsorizzato e l’espressione “in collaborazione con Michelin” non sono stati giudicati sufficienti per chiarire la natura del rapporto tra il marchio e la società di news. Cosa significava “sponsorizzato”? Il nuovo sito aveva mantenuto il controllo editoriale sul contenuto? È un annuncio pubblicitario?

In un’altra recente decisione, l’ASA ha richiamato BuzzFeed per uno dei suoi famosi listicle (articoli-lista), “Quattordici disastri in lavanderia che abbiamo vissuto tutti”, sponsorizzato da Dylon, un prodotto per il lavaggio dell’azienda tedesca Henkel. L’ASA ha valutato come insufficienti l’espressione “Dylon, marchio sponsor” – scritto a caratteri piccoli in cima all’articolo – e lo slogan di Dylon, in fondo. Il primo non era abbastanza visibile, e il secondo troppo in basso.

Si tratta semplicemente di buon senso. Tutte le parti coinvolte – inserzionisti ed editori compresi – sanno che l’unico motivo per non etichettare un annuncio pubblicitario come tale è far credere all’inserzionista che i lettori si lasceranno ingannare, scambiandolo per giornalismo.

L’approccio normativo emergente non eliminerà la creatività e i trucchi usati per ingannare i lettori. Qualsiasi sistema genera tentativi di raggiro, ma un modello imprenditoriale non dovrebbe fondarsi su dei tentativi di raggiro. Il fine ultimo di una azienda editoriale è ottenere un numero di abbonati paganti sufficiente a sostenere le sue attività. Senza la dipendenza dagli annunci, è più facile gestire le trattative con gli inserzionisti interessati ad un’utenza pagante e coinvolta attivamente. Il New York Times si sta muovendo verso questo obiettivo, seppur lentamente: gli introiti derivanti dagli abbonamenti sono in crescita, mentre calano quelli dalla pubblicità. Questo dovrebbe anche essere l’obiettivo dei progetti “nativi digitali”: il sistema della pubblicità potrebbe crollare da un momento all’altro, sotto il peso di tutti i piccoli inganni che lo popolano.

@2016 Bloomberg View