Il pendolo di Foucault, quello vero

Un capitolo del nuovo libro di Amedeo Balbi, Cercatori di meraviglia, sulle storie di grandi scienziati

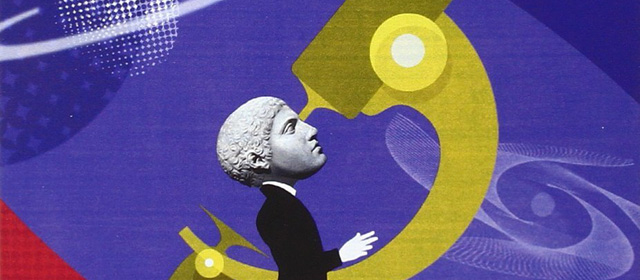

È uscito Cercatori di meraviglia (Rizzoli) di Amedeo Balbi, astrofisico e ricercatore all’Università di Roma Tor Vergata e blogger del Post. Nel libro Balbi, che è un bravissimo divulgatore scientifico ed è autore anche di La musica del Big Bang, Seconda stella a destra, Il buio oltre le stelle e del graphic novel Cosmicomic (con Rossano Piccioni), racconta la storia di grandi scoperte scientifiche attraverso le vite degli scienziati che ne sono stati autori, e spiega le domande a cui hanno cercato di rispondere con le loro ricerche. Per esempio con la storia del pendolo di Foucault.

***

L’inizio fu solenne. L’uomo si avvicinò con cautela a un pezzo di corda, teso in orizzontale tra un supporto e una sfera di una quindicina di centimetri di diametro. Nonostante le dimensioni non eccessive, la sfera, che era di piombo rivestito di ottone, pesava quasi trenta chilogrammi. Solo guardando con molta attenzione si sarebbe notato che essa era anche sospesa a un cavo metallico, spesso poco più di un millimetro e lungo sessantasette metri, che si protendeva in diagonale collegandola alla sommità dell’alto soffitto a volta.

L’elegante signore accese con studiata lentezza un fiammifero e lo avvicinò al pezzo di corda. Quando il fuoco ebbe bruciato la corda, la sfera, liberata dal freno, iniziò il suo cammino verso il lato opposto della grande sala. Sedici secondi per compiere il percorso completo, rallentando fino a fermarsi, e da lì ripartire all’indietro.

Lungo il tragitto, un ago attaccato nella parte inferiore della superficie metallica tracciava un sottile solco su uno strato di sabbia umida.

Sulle prime, la gente che aveva riempito il Panthéon di Parigi, quel giorno di fine marzo del 1851, rimase forse un po’ delusa. Il pendolo oscillava con lentezza, nel silenzio interrotto soltanto dal fruscio periodico, appena percettibile, dell’ago sulla sabbia. Era tutto molto coreografico, ma non era per questo che quella folla di persone era venuta fino a lì.

Era venuta per vedere la Terra ruotare.

Colui che aveva messo in piedi tutto quanto, lo scienziato e inventore parigino Léon Foucault, guardava lo spettacolo tenendosi leggermente in disparte. Sapeva che bisognava avere solo un po’ di pazienza. Lo sapeva perché aveva già fatto la prova diverse altre volte.

La prima, solo un paio di mesi addietro, nel laboratorio che si era costruito dentro casa, in rue Assas. Foucault aveva più di una cosa in comune con Galileo. Come lui, aveva abbandonato gli studi in medicina quando si era reso conto di non poter sopportare la vista del sangue. E, come lui, si era dato alla costruzione di marchingegni casalinghi con cui investigare i meccanismi della natura. Tra questi c’era il pendolo, di cui Galileo aveva per primo capito i segreti, stabilendo la legge che lega il periodo di oscillazione di una massa alla lunghezza del cavo a cui è sospesa. Un giorno di gennaio del 1851, nella cantina di casa sua, Foucault aveva legato un peso sferico a un capo di una corda di pianoforte, e aveva ancorato l’altro capo al soffitto della stanza. Poi aveva avviato il pendolo ed era rimasto a guardare. Si era fatto un’idea di quello che avrebbe visto, ma vederlo sul serio era ben diverso.

Il piano, lungo cui si compivano le oscillazioni del pendolo, si spostava, ruotando lentamente in senso orario. Il movimento era impercettibile ma, dopo circa mezz’ora, lo spostamento era evidente.

Conoscere la spiegazione del fenomeno, come la conosceva Foucault, era una cosa che dava le vertigini: il piano di oscillazione del pendolo, in realtà, era perfettamente fisso, ancorato rispetto alla posizione delle stelle nel firmamento. Era la Terra a muoversi. Foucault stava osservando la Terra ruotare attorno al proprio asse, sotto la sfera, mentre quest’ultima, vincolata dalla propria inerzia, percorreva sempre la stessa strada, avanti e indietro, sospesa a un punto fisso, incurante di ciò che le accadeva intorno.

Con qualche semplice calcolo di geometria, Foucault era stato in grado di prevedere esattamente cosa avrebbe dovuto osservare: l’effetto dipendeva dalla latitudine del luogo dove si faceva l’esperimento. Se si fosse sospeso un pendolo esattamente sopra il polo Nord, la Terra avrebbe girato sotto di esso, e il piano di oscillazione sarebbe apparso ruotare relativamente al terreno di trecentosessanta gradi in ventiquattr’ore: un giro completo in un giorno. All’Equatore non si sarebbe notato alcun effetto: il piano di oscillazione sarebbe rimasto fisso rispetto alla Terra. Alla latitudine di Parigi, la rotazione sarebbe stata completa dopo circa trentadue ore.

Per essere sicuro di non ingannarsi, Foucault aveva bisogno di ripetere la prova con un pendolo più grande: un peso maggiore e un cavo più lungo, così che l’oscillazione fosse più lenta, il cammino meno soggetto a disturbi esterni, e l’esperimento potesse durare più a lungo. Su invito del direttore dell’Osservatorio di Parigi, Foucault montò un pendolo di undici metri nella sala centrale dell’edificio, proprio dove passava il meridiano della città. Il 3 febbraio, l’Accademia delle Scienze francese invitò i propri membri a «venire a osservare la Terra girare».

Il risultato era incontrovertibile. Foucault aveva reso manifesto il moto di rotazione della Terra. La dimostrazione era elegante e relativamente facile da riprodurre. Chiunque avrebbe potuto costruirsi da solo il proprio pendolo. La voce si sparse rapidamente: Foucault divenne immediatamente celebre, ed è ipotizzabile che nello stesso periodo anche il commercio di cavi e sfere metallici a Parigi abbia conosciuto un’improvvisa popolarità. Tra i fan dell’esperimento ci fu Luigi Napoleone Bonaparte, presidente della Repubblica con segrete velleità da imperatore (velleità che di lì a qualche mese si sarebbero concretizzate), che poteva disporre di un luogo pubblico piuttosto spettacolare in cui far mettere in scena la dimostrazione.

E fu così che, il 26 marzo, Foucault si ritrovò ad azionare un gigantesco pendolo sotto la cupola del Panthéon e lo sguardo curioso di una folla di concittadini.

Quella gente era venuta a vedere la Terra ruotare. Erano passati alcuni minuti da quando il pendolo aveva iniziato a oscillare, e sembrava che non fosse successo nulla di speciale. Dopo cinque minuti lo spostamento era stato di appena un grado, troppo poco per essere visibile. Poi, a poco a poco, i più attenti iniziarono a notare qualcosa. Il solco lasciato nella sabbia dall’ago si stava ispessendo, cominciando lentamente ad assumere la forma delle ali di una farfalla. Ancora qualche minuto e sarebbe stato visibile a tutti.

Più di due secoli prima, Galileo era stato costretto a ripudiare pubblicamente l’idea che la Terra fosse in movimento. Non sappiamo se, uscendo dal tribunale, quel giorno di una lontana estate romana, abbia alzato lo sguardo verso la cupola del Pantheon, lì vicino, e abbia ribadito a voce alta quello che pensava davvero. Adesso, comunque, sotto la cupola di un altro Panthéon, in un’altra città, chiunque poteva constatare che aveva ragione.

Foucault sapeva che sarebbe successo, e lo sapeva anche Galileo. Prima o poi tutti avrebbero visto con i propri occhi il moto della Terra: si trattava solo di avere pazienza.

La scienza è così.

© Rizzoli @ Amedeo Balbi