Il doping della genetica

In molte competizioni le condizioni di partenza tra gli atleti non sono eque, spiega Malcolm Gladwell, e le distinzioni morali si confondono

di Luca Misculin – @LMisculin

Durante la Prima guerra mondiale, il reparto sanitario dell’esercito degli Stati Uniti notò che diversi soldati provenienti da alcuni stati del paese avevano più difficoltà ad allacciarsi il colletto dell’uniforme rispetto agli altri: soffrivano infatti di quella condizione patologica nota come “gozzo”, che si verifica quando la tiroide, una ghiandola produttrice di ormoni che aderisce alla laringe, tende a gonfiarsi e a creare una specie di ispessimento alla base del collo. Alla fine della guerra il Dipartimento della Difesa diffuse un rapporto chiamato “Malattie riscontrate negli uomini chiamati alle armi”, in cui venne riportato che il numero di soldati con il gozzo provenienti dagli stati lontani dal mare – come il Montana o l’Idaho – era di 40 o 50 volte superiore rispetto a quelli costieri.

Oggi si pensa che anche i dati sul quoziente intellettivo dei soldati variassero con lo stesso schema, che cioè quelli provenienti dagli stati interni fossero in media meno intelligenti di quelli che venivano da stati sulla costa. Anni dopo la Prima guerra mondiale, infatti, si scoprì che a causare le variazioni era la scarsa presenza, in alcune alimentazioni, dello iodio, una sostanza chimica senza la quale la tiroide tende a gonfiarsi e il cervello ad espandersi di meno. Lo iodio, presente in grandi quantità nelle acque degli oceani, viene naturalmente portato dalla pioggia nei terreni coltivati vicini alla costa. In questo modo viene assunto sia dalle piante che dagli animali della zona, e quindi naturalmente integrato nella dieta degli abitanti del posto.

A causa di questa scoperta, nel 1924 alcuni dirigenti del Dipartimento della Sanità fecero pressione sulla Morton Salt Company, una delle più grosse società che producevano sale da cucina, affinché introducessero una piccola quantità di iodio nei loro prodotti: lo stesso metodo negli anni è stato utilizzato anche in alcuni paesi in via di sviluppo, dove ha permesso di alzare fino a 13 punti il quoziente intellettivo medio delle persone nate in seguito all’introduzione del sale “corretto”. Oggi sappiamo che un adulto ha bisogno di assumerne circa 150 microgrammi al giorno, per evitare una disfuzione della tiroide e consentire una corretta espansione del cervello.

Malcolm Gladwell, popolare giornalista e sociologo canadese, si è chiesto sull’ultimo numero del New Yorker cosa sarebbe successo se uno studente proveniente dall’Idaho avesse partecipato a una competizione scolastica – una gara di spelling, un test di cultura generale – con uno del Maine (uno stato costiero); e se sarebbe stato giusto, in un caso come quello, cercare di ridurre lo svantaggio iniziale dello studente dell’Idaho, che nella sua vita non aveva avuto occasione di assumere iodio nella giusta quantità – e che quindi aveva buone probabilità di partire sfavorito nella competizione.

Muovendo da questa introduzione verso un particolare approccio al tema del doping nello sport, Gladwell definisce l’intervento del Dipartimento della Sanità americana e l’aggiunta di iodio «una modifica dell’ordine naturale delle cose» e si occupa di altri casi del genere, nei quali il confine fra ingannare col doping e ridurre lo svantaggio genetico naturale è molto poco chiaro.

Tommy John

David Epstein, uno scrittore americano che ha recentemente pubblicato il libro The Sports Gene: Inside the Science of Extraordinary Athletic Performance su questi temi, ha raccontato che a partire dal 2008 l’oculista Louis Rosenbaum ha condotto negli Stati Uniti una ricerca sulle capacità visive di quasi 400 giocatori professionisti di baseball, tra le cui doti deve esserci la rapidità nel percepire l’arrivo di una palla a grande velocità. Rosenbaum ha scoperto che in media i giocatori riescono a distinguere a sei metri di distanza quello che una persona con una capacità visiva nella media percepisce solo a quattro metri. La Major League Baseball, la più importante federazione americana di baseball, consente infatti che un giocatore possa sottoporsi a un intervento chirurgico per migliorare la propria vista, sia mediante un intervento con la tecnologia laser sia con un trapianto di lenti artificiali.

La MLB permette inoltre che i lanciatori possano ricostruire chirurgicamente il legamento ulnare del braccio che usano per lanciare la palla, una particolare membrana simile a un tendine che tende spesso a infiammarsi, nei lanciatori, per via del particolare movimento alla quale è costantemente sottoposta: in alcuni casi viene asportata e sostituita con parte del legamento di un’altra parte del corpo dell’atleta, mentre in altri viene trapiantato un tendine proveniente da un cadavere.

Il primo che fece questo tipo di intervento fu Tommy John, uno dei migliori lanciatori americani di sempre: John decise di operarsi nel 1974, quando aveva 31 anni e aveva già vinto 124 partite da professionista. All’epoca la probabilità di ristabilirsi completamente dopo l’operazione era dell’1 per cento. John ci riuscì, e dopo 18 mesi tornò a giocare: si ritirò nel 1989 a 46 anni, e in seguito all’operazione vinse altre 164 partite. Da allora la ricostruzione del legamento ulnare è anche detta “l’operazione Tommy John”, e le probabilità di una guarigione completa sono vicine al 90 per cento.

Kalenji

Epstein, nel libro, prova a rispondere anche ad una domanda piuttosto comune riguardo ai moltissimi atleti neri che da decenni vincono le competizioni più importanti di corsa sulle lunghe distanze, e cioè come fanno ad essere costantemente più forti degli altri. La risposta è che hanno una struttura fisica più adatta a quel tipo di corsa: più precisamente, spiega Epstein, è una questione di massa corporea delle gambe. È stato stimato infatti che una quantità maggiore di peso nelle gambe e nei piedi influisce negativamente sulla corsa molto di più rispetto a quello “trasportato” dalla parte superiore del corpo.

È stato stimato che, a partire dal 1980, circa il 40 per cento delle medaglie complessive nelle competizioni di fondo e mezzofondo internazionali (Olimpiadi comprese) è stato vinto da uomini di etnia kalenji, una popolazione di circa cinque milioni di abitanti che vive nella Rift Valley, un lunghissimo altopiano compreso fra il Kenia e l’Etiopia. Secondo uno studio citato da Epstein, una comparazione fra la struttura fisica di un kalenji e quella di un uomo proveniente dalla Danimarca ha evidenziato che le gambe di un kalenji pesano in media circa mezzo chilo in meno di quelle di un danese: questo si traduce in circa l’8 per cento di energia in meno consumata al chilometro, un vantaggio notevole per chi deve correre su una lunga distanza. Con tutta probabilità, si è trattato del risultato di un lungo processo genetico di adattamento all’ambiente circostante: un clima caldo e secco, nel corso delle generazioni, ha creato le condizioni affinché gli individui sviluppassero braccia e gambe molto sottili, che possano cioè essere raffreddate più facilmente: al contrario, climi freddi avvantaggiano individui dalla struttura fisica massiccia, nei quali il corpo tende a conservare il calore con più facilità.

Un buon fondista, inoltre, deve avere nel proprio sangue una grande quantità di globuli rossi, che aumentano la capacità di resistenza sotto sforzo dell’organismo: secondo Epstein, i corpi degli individui che vivono a un’altezza compresa fra 1800 e 2800 metri sono naturalmente stimolati a produrre una quantità di globuli rossi più alta, per compensare una minore presenza di ossigeno nell’aria che respirano normalmente. La Rift Valley, un altopiano situato ai piedi di monti anche molto alti come il Kilimangiaro (5895 metri), fornisce l’ambiente perfetto affinché il corpo produca un maggior numero di globuli rossi. Al contrario, sulla catena montuosa delle Ande, dove l’altezza media è di 4000 metri, l’aria è troppo rarefatta perché un atleta riesca ad allenarsi bene.

Questi fattori spiegano bene perché i fondisti provenienti dal Kenya o dall’Etiopia vincono di più: sono avvantaggiati da secoli di adattamento all’ambiente circostante e dalla possibilità di vivere a un’altezza perfetta per sviluppare una maggiore resistenza allo sforzo. E quando i kenyani competono con gli americani o gli europei, scrive Gladwell, «il vantaggio di partenza è enorme».

Edgar

Tyler Hamilton oggi ha 42 anni, e in passato è stato un ciclista professionista americano di buon livello. Nel 2012 uscì la sua autobiografia, intitolata The Secret Race. Inside the Hidden World of the Tour de France (tradotto in Italia da Limina), in cui raccontava, fra le altre cose, gli inizi della sua carriera da professionista. Fino ai vent’anni fu un discreto sciatore: nel 1991, in seguito a un grave infortunio alla schiena, decise di passare al ciclismo, uno dei suoi sport preferiti. Hamilton però era scarso, per sua stessa ammissione. Gli fu subito detto che era troppo grasso per fare il ciclista, e che avrebbe dovuto perdere peso e al contempo fare esercizi specifici per rendere più potenti i suoi muscoli.

Puoi capire che un tizio fa il ciclista dalla forma del suo sedere e dalle vene sulle gambe. I sederi dei ciclisti che vedevo sembravano bionici, più piccoli e potenti di tutti quelli che avevo visto prima; e le loro gambe sembravano delle cartine stradali, dal numero di vene che potevi distinguere. Le braccia invece erano sottili come stuzzicadenti… Sembravano dei cavalli da corsa.

Hamilton cominciò ad allenarsi: spesso faceva un solo pranzo al giorno, e, per non avvertire la fame, prendeva qualche pillola di sonnifero prima di cena, di modo da addormentarsi subito dopo. Quando usciva con gli amici, per non sentirsi diverso dagli altri, fingeva di mangiare: addentava gran parte della cena, qualsiasi cosa fosse, e la sputava furtivamente in un tovagliolo, fingendo di starnutire. Si sbarazzava poi del tovagliolo in bagno, di nascosto. Hamilton ricorda che si accorse di stare perdendo peso quando la sua pelle divenne «sottile come carta», e che sedersi su una sedia di legno era diventato doloroso, a causa della scomparsa del grasso dal suo sedere.

Hamilton fu a lungo compagno, nella squadra dello U.S. Postal Service, di Lance Armstrong, uno dei più famosi ciclisti americani di sempre: Armstrong ha vinto 7 Tour de France fra il 1999 e il 2005, che però gli vennero ritirati nel 2012 dopo che fu dimostrato il suo uso del doping. Il 17 gennaio aveva confessato – nel corso di un programma televisivo condotto da Oprah Winfrey – di aver fatto uso di diverse sostanze dopanti nel corso della sua carriera.

Per Armstrong e i componenti della U.S. Postal Service, oltre al normale allenamento, era fondamentale tenere sotto controllo il proprio ematocrito, ovvero il valore che indica la percentuale dei globuli rossi presenti nel sangue in rapporto al volume totale. Più globuli rossi si hanno nel sangue, e più si è resistenti agli sforzi: ci si può allenare di più, riposare di meno, resistere più a lungo durante le gare. Hamilton aveva un ematocrito vicino al 43 per cento, cioè simile a quello di una persona normale, poco portata insomma per gli sport che richiedono grande resistenza. Dopo tre settimane di Tour de France, il suo ematocrito avrebbe potuto abbassarsi fino al 36 per cento, il che equivaleva al sette per cento in meno di resistenza alla fatica e di potenza nelle gambe: «sarebbe stato un disastro», racconta lo stesso Hamilton.

Durante il Tour de France, la squadra di Armstrong e Hamilton teneva pronte per ogni atleta delle sacche da trasfusione: ognuna di esse conteneva un mix di sangue prelevato in precedenza dall’atleta, testosterone – un ormone maschile che facilita il recupero fisico – e eritropoietina, comunemente abbreviata EPO, un ormone naturale che controlla la produzione di globuli rossi. All’interno della squadra, l’EPO era chiamata “Edgar” (a motivo dell’assonanza con il nome del poeta Edgar Allan Poe).

Un atleta poteva iniettarsi anche 2 mila unità di EPO mischiate al proprio sangue ogni due giorni, e mantenere alto l’ematocrito. Armstrong soleva iniettarsene delle micro-dosi da 500 unità a notte, direttamente in vena, cosicché venissero smaltite più facilmente dall’organismo. Hamilton nel suo libro dice che questa procedura richiede «una mano molto ferma e molta esperienza. Una volta che avverti che la punta dell’ago ha trapassato la vena, è necessario ritrarlo di pochi millimetri, per far uscire un po’ di sangue e accertarsi di averla forata per davvero.». Hamilton ricorda anche che Armstrong «era fortunato», perchè aveva delle vene «grosse come cavi elettrici. Le mie invece erano piccole, il che voleva dire avere frequenti mal di testa».

Hamilton fu beccato – i ciclisti che conservavano un ematocrito molto alto anche dopo molti giorni di gara venivano squalificati – e fu in seguito sospeso dal ciclismo professionale. Negli anni successivi si separò dalla moglie e cominciò a soffrire di depressione. Si è sempre rifiutato di ammettere che l’EPO fosse «una droga per gente pigra che non voleva allenarsi». Scrive:

L’EPO ti dà la possibilità di soffrire di più, di spingere un po’ più in là i tuoi limiti, di allenarti e competere più duramente di quanto tu abbia mai immaginato. Premiava proprio quello in cui ero bravo: possedere una buona etica del lavoro e spingersi oltre i propri limiti. Cominciai a vedere le gare in modo diverso: non si trattava più della conseguenza del lancio di un “dado della genetica”, o di chi era più in forma quel giorno. Non dipendeva da chi eri, ma da quanto avevi lavorato sodo, e da quanto attenta e professionale era stata la tua preparazione.

Non è semplice, conclude Gladwell, accettare il pensiero degli atleti che concepiscono il doping all’interno di una visione più estesa dello sport, che comprende un grande impegno fisico per annullare uno svantaggio genetico o ambientale (il tema è discusso da alcuni anni): c’entra il fatto che con tutta probabilità negli anni non è stato così, che molti ne hanno approfittato, e che considerare Armstrong e Hamilton come due atleti che hanno semplicemente cercato di oltrepassare i propri limiti è una cosa ancora molto complicata.

«La diversità è ciò che rende gli sport così divertenti, ma porta con sé una grossa contraddizione. Vogliamo che la competizione sia giusta, e pensiamo a un sacco di regole per assicurarci che nessun atleta risulti avvantaggiato rispetto agli altri. Ma è possibile che questa diversità si realizzi in un contesto di assoluta parità di condizioni di partenza?»

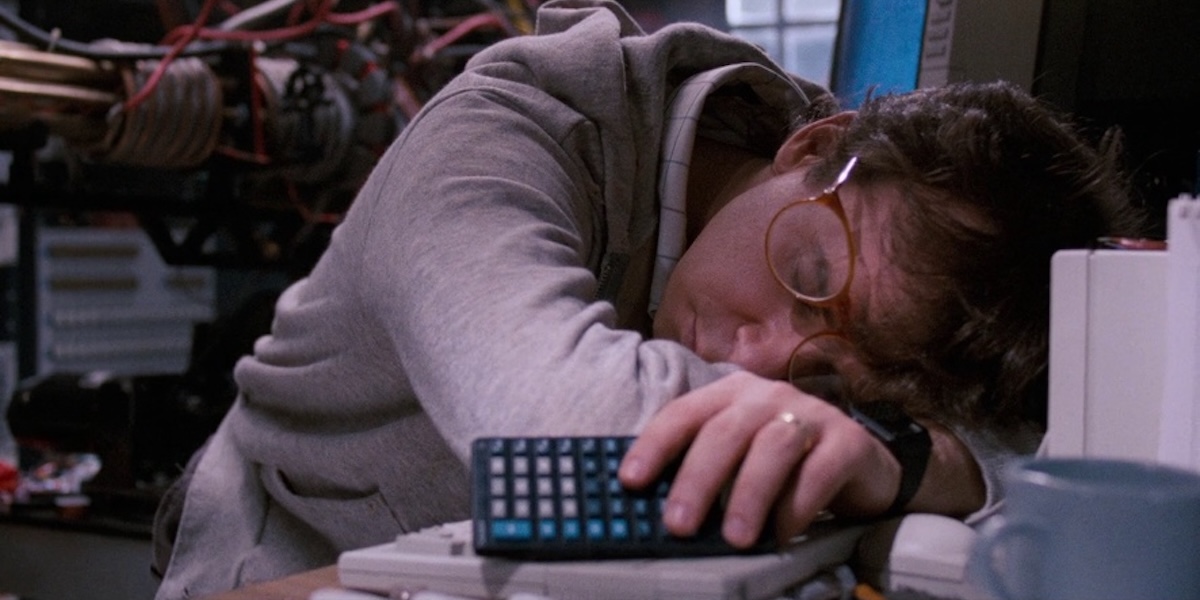

nella foto, il ciclista Tyler Hamilton nel 1999: (JOEL SAGET/AFP/Getty Images)

– Luca Sofri: Nessuno è normale