Come funziona la legge sulle intercettazioni

Le cose che si possono fare e quelle che non si possono fare con le trascrizioni dei verbali

di Fabio Venneri

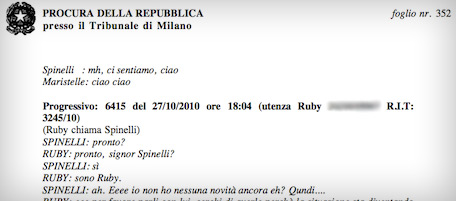

In questi ultimi giorni, in cui tutta l’attenzione della stampa è puntata sulle vicende riguardanti le serate del PresdelCons nella sua villa di Arcore, si ripropone per l’ennesima volta il problema della liceità della pubblicazione di atti giudiziari e in particolare delle intercettazioni telefoniche.

Se da un punto di vista tecnico-giuridico la questione potrebbe risultare abbastanza semplice, la realtà dei fatti ci costringe a una riflessione più ampia che consideri, come sempre nella giurisprudenza, l’equilibrio di vari diritti, che, come spesso accade, risultano contrapposti: il diritto costituzionale alla riservatezza, il diritto di cronaca e quello a essere informati, il diritto alla difesa e a un giusto processo. Un’altra valutazione da fare riguarda il ruolo e il comportamento del Presidente del Consiglio, il cui privato è pacifico possa essere meno privato di quello di un cittadino qualsiasi.

Cosa dice la Costituzione

Art. 15.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

È bene partire da qui. La Costituzione dispone che la limitazione della segretezza di corrispondenza possa avvenire in determinati casi, ad esempio per l’accertamento di un reato. Con la formula “con le garanzie stabilite dalla legge” vengono richiamate quelle norme a tutela della riservatezza, che riguardano sia le modalità con cui l’Autorità giudiziaria, con atto motivato, può violare questa segretezza, sia come i dati acquisiti debbano essere trattati, e che possiamo leggere nel Codice Penale e nel Codice di Procedura Penale.

Obbligo del segreto

L’articolo 329 del Codice di Procedura Penale (Obbligo del segreto) dice che “gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero (358 s.) e dalla polizia giudiziaria (348 s.) sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari (405)”. L’articolo 114 del Codice di Procedura Penale vieta poi, nei primi due comma, “la pubblicazione anche parziale di atti coperti da segreto”, “e anche di quelli non più coperti da segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari”. Al comma 7 si legge che “è sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto”.

Il punto sul caso Ruby

Prima della pubblicazione di ampie parti dell’invito a comparire a Berlusconi su tutte le maggiori testate giornalistiche italiane, e prima della diffusione integrale del documento su Dagospia, l’indagato Silvio Berlusconi era venuto a conoscenza dell’esistenza del documento e delle indagini sul suo conto: la polizia giudiziaria si era presentata negli uffici di Spinelli, e a questa il ragioniere aveva opposto la pertinenza di quegli uffici alla segreteria politica dell’on. Berlusconi, rendendo per questo necessario l’invio di una richiesta di perquisizione alla Giunta per le Autorizzazioni alla Camera (a cui viene allegato l’invito a presentarsi per il PresdelCons). Il fatto che Berlusconi ne sia venuto a conoscenza fa decadere il segreto degli atti di indagine: gli atti, cioè, diventano pubblici. Che siano pubblici però non significa che siano pubblicabili, come viene ricordato dall’articolo 114. Questo sarà possibile solo dopo la chiusura delle indagini preliminari, che non sono ancora concluse e si concludono o con l’archiviazione oppure con un rinvio a giudizio e la formulazione di un’imputazione (e la notifica di un avviso di conclusione delle indagini).

Che siano pubblici significa però che se ne può prendere visione, se esiste un interesse, ed è pacifico che nel caso di presunti illeciti compiuti dal PresdelCons l’interesse di qualunque cittadino sia più che legittimo. Lo stesso giornalista che ne possa aver avuto conoscenza, come dispone l’articolo 7, ne può riportare il contenuto, ma non può riprenderlo pedissequamente. È questa la contemperanza tra il diritto alla riservatezza e il diritto di cronaca che trova la legge. Tuttavia, nel disporre delle sanzioni alla pubblicazione illecita, il Codice Penale prevede di punire i trasgressori “con l’arresto fino a trenta giorni o con l’ammenda da lire centomila a cinquecentomila” (art. 684 CP).

Il DDL intercettazioni

Il famoso e contestato DDL intercettazioni – definita “legge bavaglio” dai suoi detrattori – cercava, tra le altre cose, di imporre un giro di vite nella disciplina della materia. È utile ricordare che nel Codice di Procedura Penale le intercettazioni non sono considerate una prova ma un mezzo di ricerca della prova. Nell’articolo 329-bis, comma 1, veniva disposto che “i verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell’archivio riservato previsto dall’articolo 269, non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto”. Si trattava appunto di dati non acquisiti al procedimento, di cui, come succede anche adesso, si può chiedere la distruzione, e di cui ne veniva vietata la pubblicazione anche solo del contenuto.

Il diritto di cronaca

Dall’altro lato, esiste un diritto di ciascuno a essere informato (una delle condizioni necessarie per esercitare quella sovranità di cui all’articolo 1 della nostra Costituzione) e a informare. Nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani si legge esplicitamente – articolo 19 – come ogni individuo abbia diritto “di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere”.

La Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea riprende la stessa enunciazione, all’art.11: “Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera”. Il che ci permette di interpretare estensivamente anche la nostra Carta Costituzionale, quando, all’articolo 21, dichiara che “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”.

La legge 69/1963 sull’Ordinamento della Professione di Giornalista recita, articolo 2, che “è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui”.

Il giusto processo

Nell’ordinamento italiano il giudice è un tecnico, sottoposto solo alla legge. Ma non è l’unico modello possibile, né ne esiste uno che si può individuare come certamente migliore di un altro. Negli Stati Uniti gli imputati sono giudicati da una giuria di loro pari. Se questo da una parte può generare qualche perplessità alla nostra longitudine, il confronto può essere utile per capire perché, pur trattandosi di uomini pubblici, un limite alla pubblicazione di certi documenti è dovuta: perché sebbene non è detto che tutta la documentazione venga acquisita nel procedimento, il giudice che dovrà giudicare sul caso potrà nel frattempo formarsi un pregiudizio sull’imputato, che sia questo negativo o positivo, basato su documenti che non fanno parte del processo. Il modello statunitense punta sulla condivisione di una decisione; quello italiano invece sulla competenza e l’imparzialità di chi è chiamato ad interpretare e applicare la legge, ma che dovrebbe essere messo nella migliore condizione possibile di fare il suo lavoro.

Al di là di tutto, forse basterebbe ricordare l’articolo 54 della nostra Costituzione, e basterebbe che ognuno, in relazione al proprio ruolo, facesse la propria parte.

Art. 54.

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.