Piazzale Loreto

Ho conosciuto Franco e Sergio a Milano un paio di anni fa. Erano seduti su un divano bianco, in un salottino di un appartamento affacciato su via Teodosio. Dalla finestra filtrava l’inconfondibile luce primaverile che si posa ogni anno, per lo meno quando non fa brutto tempo, sulla celebrazione del 25 aprile. Mi trovavo di fronte a Franco e Sergio per un lavoro in tv. Stavo collaborando a uno speciale sulla Liberazione, che sarebbe andato in onda qualche giorno dopo, su Rete 4. Il giornalista Paolo Del Debbio era al trucco, in cucina, con un bavero bianco legato intorno al collo. Da lì a poco si sarebbe seduto in salotto per ascoltare la vicenda dei due testimoni, che intanto intrattenevo e, come si dice in gergo, “brieffavo”, ovvero scaldavo prima delle telecamere, consigliandoli su quali punti fondamentali del racconto concentrarsi e su quali, inessenziali, sorvolare. Di sicuro in quella storia c’era almeno un climax: la strage di quindici antifascisti nel rondò di piazzale Loreto, il 10 agosto 1944. Oltre settant’anni fa. Eppure il ricordo di quel giorno, restando tenacemente vivo, indurito nella carne, non solo ci porge l’esempio di una storia umana e di amicizia, in cui s’incidono i valori della Resistenza, ma ci offre la prova di come la memoria possa sentimentalmente conservarsi e misteriosamente renderci disponibile qualcosa che non c’è più.

Avevo già ascoltato la storia da capo a fondo nel corso di due lunghe telefonate. E mi aveva ritemprato. Come una trasfusione. Perciò l’avevo proposta al mio capoprogetto. E adesso, dopo un paio di ciak buttati, stavo per sottopormi di nuovo a quel lungo travaso d’immagini e memorie. La storia iniziava con un ricordo di Franco: “Ogni rione di Milano aveva una banda. I bambini si riunivano in bande. Se finivi in una strada dove comandava una banda, come minimo ti veniva chiesto un pedaggio. Un giorno, avrò avuto più o meno nove anni, andai a trovare una certa Ada. Nel palazzo dove viveva incontrai un bambino. Si chiamava Sergio. Era la prima volta che lo vedevo. Sergio mi prese per un braccio e me lo schiacciò dietro la schiena. Mi faceva male. Mi comandò più volte di dire che lui era il mio capo, ma io mi rifiutai. È così che diventammo amici”. Era il 1940. Franco e Sergio formarono un gruppo ispirato a un fumetto che raccontava le gesta di una pattuglia inglese che in Africa difendeva gli elefanti. “E poi, con altri bambini, fondammo una piccola società antifascista”. Ovvero? «Scrivevamo lettere contro la guerra che poi andavano ad imbucare nelle case dei ricchi, credendoli complici di Mussolini». A quel punto Del Debbio ha interrotto Franco con un inciso: “Eravate bambini molto particolari, insomma”. Si, la stessa cosa che ho pensato io, misurando l’eccezionalità di quella generazione, così speciale e diversa.

Insieme, nel 1942, Franco e Sergio hanno assistito al primo bombardamento di Milano e nella loro fantasia di bambini, guardando in cielo gli aerei, si erano detti: “Sembrano poiane”. Il pilota dell’aereo era sceso così basso che lo videro fargli ciao con una mano, mi aveva detto Franco per telefono. Entrambi provenivano da famiglie antifasciste. Sergio, in particolare: “Mio padre si chiamava Libero, era un operaio comunista della Pirelli, nato nel 1906, che aveva partecipato all’organizzazione dei grandi scioperi del marzo ’44”. Per questa ragione Libero Temolo era stato incarcerato a San Vittore e Sergio, il suo unico figlio, venne spedito dai parenti in val di Chiampo, in Veneto. Qui Sergio trovò i dieci fratelli del padre. Tutti antifascisti. Si chiamavano Anita, come Anita Garibaldi, Libero Progresso ed Eugenio, come il pittore Delacroix, e così via. Uno di loro finì a Mathausen.

Per diversi mesi Sergio restò con gli zii in Veneto. Il suo amico Franco, invece, la tarda mattina del 10 agosto ’44 si era trovato a passare per Piazzale Loreto, dov’erano stati buttati, senza riguardo, i corpi di quindici antifascisti fucilati. Fra di loro, guardati dagli uomini della legione Ettore Muti, c’era anche il cadavere di un suo vicino di casa (“aveva tutta la faccia insanguinata, deformata”) e quello di Salvatore Principato, un suo ex maestro elementare, socialista. Quando Franco tornò a casa, sua madre lo sgridò per il ritardo. “Dove sei stato? Sei andato a Piazzale Loreto, vero?”. Mangiarono insieme una pastasciutta, poi sua madre gli rivelò ciò che aveva purtroppo scoperto: tra i corpi dei trucidati c’era anche quello di Libero Temolo, il padre del suo amico Sergio. “Allora”, racconta Franco, “stetti male, mi alzai dal tavolino e andai a vomitare, per lo sgomento e il terrore. E per tre mesi non riuscii più a dormire da solo”.

Di quella scena in Piazzale Loreto, conficcata nella memoria di Franco, esiste una foto. La foto è poi probabilmente servita da modello ad Aligi Sassu, che la riprodusse in un quadro – I martiri di Piazzale Loreto – spremendovi sopra tubetti di rosso e di giallo. Anche Sassu era passato per Piazzale Loreto quel 10 agosto: “Ho dipinto I martiri di Piazzale Loreto nell’agosto 1944, subito dopo aver visto il ludibrio che la canaglia repubblichina faceva dei corpi dei nostri fratelli. Eppure vi era in me, nel fuoco e nell’ansia che mi agitava, nel cercare di esprimere quello che avevo visto, una grande pace e non odio, una tristezza immensa per la lotta fratricida. Da quei corpi sanguinanti e inerti sorgeva un monito: pace, pace”.

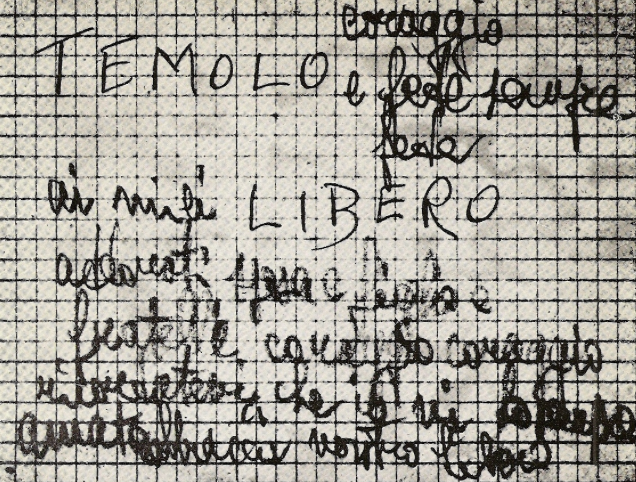

Sergio tornò a Milano in ottobre e solo in quel momento seppe che cosa era accaduto a suo padre. Insieme ad altri partigiani era stato prelevato dal carcere e fucilato in Piazzale Loreto, per rappresaglia a un attentato – mai rivendicato – occorso in viale Abruzzi, due giorni prima, contro un camion tedesco. Durante il trasporto da San Vittore, aveva scritto un ultimo bigliettino, al figlio Sergio e alla famiglia, con una grafia convulsa e febbrile, probabilmente dovuta ai rimbalzi del camion sul selciato di corso Buenos Aires e per il sospetto di quanto lo attendeva. In uno stava scritto “Temolo Libero, coraggio e fede, sempre fede. Ai miei adorati sposa e figlio e fratello”; e nell’altro: “Coraggio, coraggio. Ricordatevi che vi ho sempre amato. Un abbraccio dal vostro Libero. Raccomando Sergio educatelo. Baci a te e sposa e fratelli, Temolo”. I due biglietti vennero ritrovati nelle tasche della tuta da operaio con cui era morto. Sergio ha sempre rifiutato quel pezzetto di carta, fonte di dolore, essendo l’ultimo atto compiuto in vita da suo padre. Solo negli ultimi anni si è riconciliato con questo reperto, racconta.

Il 28 aprile 1945 Sergio e Franco, quindicenni, sono di nuovo in Piazzale Loreto, dove si è raccolta una folla immensa, tanto che i due bambini salgono su un cumulo di macerie per guardare in fondo al rondò. Lì vedono un distributore di benzina e i corpi appesi di Mussolini e la Petacci. Ma è una visione che li turba e se ne vanno. Chiudono il racconto così, di fronte a due operatori steadycam e due lampade da set. La luce filtra tra il fogliame dei platani di via Teodosio e invade il salottino, posandosi sulle spalle di Sergio e Franco, sulla carta da parati color crema, sulle foglie di una pianta di gelsomino. Guardo sul monitor la scena. È candida e vaporosa. Sergio da grande farà l’operaio, mentre Franco diventerà Franco Loi, il poeta di Strolegh.