Il mio oblio obbligato

«Nel mio caso per fortuna non c’erano statue da tirar giù come per Nerone o Caligola (o Saddam Hussein) e mi rifiuto di credere che ora mi chiamino, come si dovette per anni fare in Argentina, “tirano prófugo” o “dictador depuesto”. Eppure da qualche giorno mi chiedo cosa significhi per me essere oggetto di una minuscola forma di “damnatio memoriae”»

Qualche giorno fa leggevo un testo autobiografico dello scrittore argentino César Aira, ambientato negli anni della sua infanzia. L’autore è nato nel 1949 «al culmine del regime peronista, che aveva messo in testa al proletariato di volersi elevare a borghesia». Aira racconta di suo padre, fervente peronista e, per nomina governativa, unico elettricista della cittadina di Coronel Pringles; alla caduta di Perón – esattamente settant’anni fa e cioè il 16 settembre del 1955, a opera della autoproclamata Revolución Libertadora, di fatto una dittatura militare che con un golpe depose il presidente –, il padre di Aira perse il lavoro, cosa che determinò la nascita del sentimento antiperonista della madre. Ma da allora di peronismo e antiperonismo, scrive Aira che all’epoca aveva sei anni, in casa non si parlò mai più.

Proprio mentre divoravo uno spassoso capitolo in cui un Aira ragazzino inizia a frequentare – non si capisce bene se soltanto come passatempo o con un qualche compito affidatogli ufficiosamente, vista l’età – l’unico ufficio pubblico del paese, nel quale si imbatte per la prima volta in una macchina da scrivere e ne rimane affascinato, un amico giornalista e scrittore mi ha mandato questo messaggio su WhatsApp: «Ma com’è che di te non c’è più alcuna traccia sul sito di xxx?». Dove per «xxx» si intende l’azienda che ho fondato e diretto per circa vent’anni, e di cui sono stato anche comproprietario e socio fino a pochi anni fa.

Sulle prime, preso com’ero dalla lettura, non ho dato troppa importanza al messaggio. Non solo perché sono da sempre appassionato di storie in cui scrittori e scrittrici raccontano il loro primo contatto epifanico, agnitivo, con la scrittura; ma perché ho un’altra passione un po’ più ingombrante che mi impegnava in quei giorni: decidere come sistemare la mia collezione di una ventina di modelli diversi di macchine da scrivere, accumulati in parecchi anni di frequentazioni di Ivrea, città dove nacque e prosperò la Olivetti, e di mercatini dell’usato in giro per l’Italia. Per cui l’impatto sull’autore di rullo e carrello, tasti e martelletti mi risultava piuttosto emozionante.

Ho continuato dunque a leggere il libro di Aira, ma con quel senso di lieve fastidio che proviamo quando una parte anarchica del cervello tira per la giacchetta la nostra concentrazione. Per fortuna, la narrazione era avvincente e spassosa, ero arrivato al punto in cui Aira – continuando a parlare dei suoi primi approcci con la parola scritta – racconta che in quell’ufficio lui e i suoi coetanei si divertivano a scrivere col dito sulle superfici bianche dei vetri di porte e finestre che erano stati imbiancati con un sottile velo di vernice per rendere inaccessibile allo sguardo esterno ciò che succedeva al di là degli infissi.

Ed è a quel punto della lettura che mi è arrivato un altro messaggio: «Ho controllato e non sei nominato nemmeno nella pagina Chi siamo». Sono andato avanti a leggere, imperturbabile, perché nel frattempo, a cinquecento chilometri da Buenos Aires, nella cittadina di Coronel Pringles, il piccolo César – reo di aver scritto sul vetro imbiancato, per una sfida coi suoi amichetti, qualche parolina al contrario perché chi si trovasse a passare fuori, sulla via del paese, potesse leggerla correttamente – viene redarguito in tono perentorio dal titolare dell’ufficio pubblico: «Già scrivere sul vetro, senza averne il permesso, vi credevate che non me ne sarei accorto? E per di più parole proibite!».

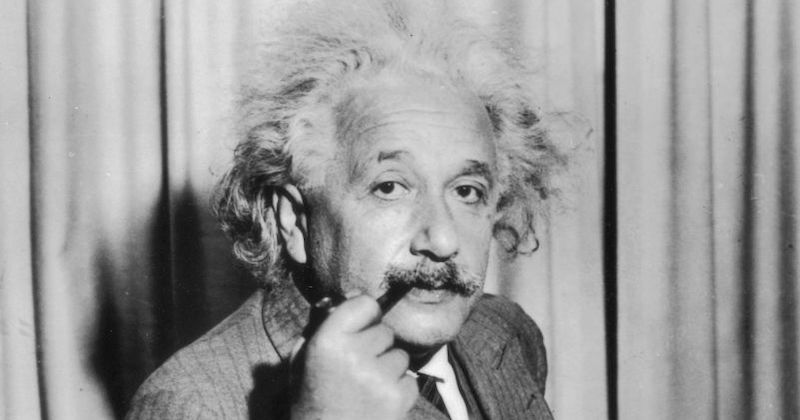

Juan Domingo Perón, qui con la moglie Eva, è stato il ventinovesimo presidente dell’Argentina dal 1946 al 1955 e poi, di nuovo, il quarantesimo dal 1973 al 1974, anno della sua morte. Parte della sconfinata produzione narrativa di César Aira è stata pubblicata in italiano da quattro diversi editori: Bollati Boringhieri, Fazi, Feltrinelli e SUR; l’ultimo titolo tradotto, il breve saggio Sull’arte contemporanea, è uscito nel 2022 per Johan & Levi.

Umiliato e sorpreso che qualche suo amico possa aver scritto una parolaccia, César passa in rassegna quelle che conosce cercando di immaginare quale possa aver fatto infuriare il capo. Finché a fine giornata, mentre ancora pensieroso rimugina sul misfatto, scopre l’effetto miracoloso della luce rosata del cielo di Pringles al crepuscolo sulle vetrate opacizzate, che stampa, proprio sulla massiccia scrivania ministeriale alla quale è seduto, la terribile parola incriminata, a caratteri maiuscoli così come era stata scritta dal suo impertinente compagno di giochi: PERON.

E qui prende forma, nel libro, il motivo per cui di Perón, e del passato peronista di suo padre, a casa Aira negli anni Cinquanta non si era parlato più.

«Venni a saperlo quasi per intuizione, a partire da quei ricordi incerti della prima infanzia, che non si sa mai se sono ricordi o invenzioni. Perché a casa nostra non si tornò mai più a parlare del passato. La Revolución Libertadora aveva calato un sipario insormontabile (…). In più, sarebbe stato piuttosto difficile parlare di quel passato, dal momento che la parola “Perón” era stata proibita per decreto, e il divieto veniva rispettato fin nell’intimità delle nostre case. I miei genitori non la pronunciarono mai. Nessuno la pronunciò mai più, e mi chiedo come feci a sapere che quella parola esistesse».

Nel leggere questo brano, anche a causa di una mia evidente lacuna in materia, mi sono chiesto in che senso il nome di Perón fosse stato «proibito per decreto». Un po’ come per quei «ricordi incerti dell’infanzia», anche di fronte a un testo apparentemente autobiografico, nel caso di uno scrittore come Aira «non si sa mai se sono ricordi o invenzioni»; una cosa che bisogna sempre fare nel leggere i suoi testi è lasciarsi vincere dalla sospensione dell’incredulità: di ineguagliabile fantasia nel creare le sue trame ricche di elucubrazioni dei personaggi, Aira spesso colloca le sue storie in mondi paralleli che sono assai simili al nostro salvo che magari per minimi dettagli. Ma, pensavo leggendo queste memorie, nulla può vietare a un autore come lui di inventare, anche spacciando queste invenzioni per ricordi personali. Suo padre avrà fatto davvero l’elettricista? La sua famiglia viveva davvero in un enorme palazzo abbandonato con decine di stanze, usandone, per modestia, una sola? E: c’era davvero un divieto sull’uso del nome di un politico?

Decido dunque di mettere momentaneamente da parte il libro – mi autoassolvo convincendomi che ho bisogno di capire meglio cosa sto leggendo – e fare una ricerca.

Ed è così che mi sono imbattuto nel Decreto 4161/56 del 5 marzo 1956, pubblicato poi il successivo 9 marzo sul Boletín Oficial (l’equivalente della nostra Gazzetta Ufficiale). Ecco cosa vietava:

«L’uso (…) di immagini, simboli, segni, espressioni significative, dottrine, articoli e opere artistiche (…) appartenenti o utilizzati da individui o organizzazioni rappresentative del peronismo. Costituirà una violazione particolare di questa disposizione l’uso di fotografie, ritratti o sculture di funzionari peronisti o dei loro parenti, dello stemma e della bandiera peronisti, del nome proprio del presidente deposto o dei nomi dei suoi parenti, delle espressioni “Peronismo”, “Peronista”, “Giustizialismo”, “Giustizialista”, “Terza Posizione”, dell’abbreviazione PP, delle date celebrate dal regime deposto, delle composizioni musicali Marcha de los Muchachos Peronistas ed Evita Capitana o di frammenti delle stesse, e dei discorsi del presidente deposto o di sua moglie o di frammenti degli stessi».

Di ricerca in ricerca, scopro che attualmente nel mondo sono ancora in vigore norme analoghe, anche se non molte. A volte si tratta del risultato di un processo di democratizzazione dopo una dittatura, altre volte dell’esatto contrario.

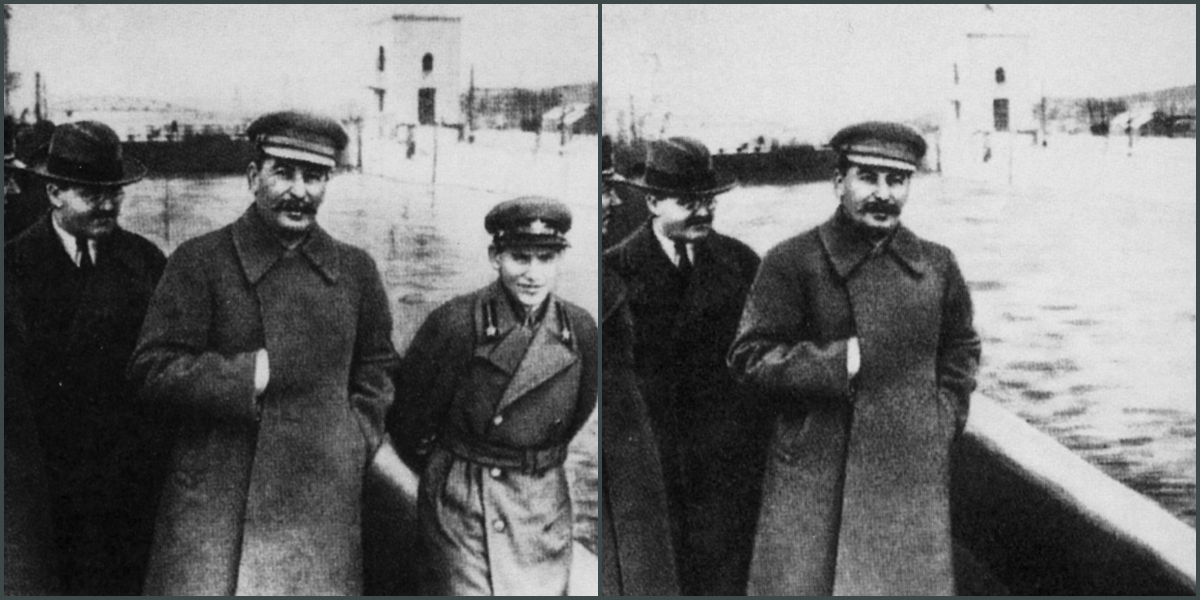

I sistemi legislativi di parecchi paesi vietano il negazionismo dell’Olocausto; l’articolo 86/a dello Strafgesetzbuch, il Codice penale tedesco, vieta l’uso di simboli, gesti e parole legate a organizzazioni incostituzionali (con implicito riferimento a Hitler e al Terzo Reich); nel 1961, grazie al processo di destalinizzazione (analogo al processo argentino che fu appunto chiamato di desperonización), Volgograd per esempio poté tornare a chiamarsi col nome che aveva avuto fin dal sedicesimo secolo, tranne che nei tre decenni e mezzo in cui era stata ribattezzata Stalingrado in onore di chi, a sua volta, ordinò di cancellare gli altri capi della rivoluzione d’ottobre photoshoppando le fotografie ben prima di Photoshop. D’altro canto in quello stesso 1961 il presidente turco Cemal Gürsel, salito al potere con un colpo di stato l’anno precedente, negando l’esistenza del Kurdistan vietò anche di nominare il suo popolo (ai curdi ci si doveva riferire come a «turchi di montagna»).

Eviterò qui di toccare il periglioso dibattito che concerne la cosiddetta “cancel culture”, limitandomi a riportarne la definizione del Dizionario Treccani inclusa nel 2021 nella sezione Neologismi:

«Atteggiamento di colpevolizzazione, di solito espresso tramite i social media, nei confronti di personaggi pubblici o aziende che avrebbero detto o fatto qualche cosa di offensivo o politicamente scorretto e ai quali vengono pertanto tolti sostegno e gradimento».

Ma non posso evitare di ricordare l’istituto della damnatio memoriae. Sempre Treccani:

«Condanna, che si decretava in Roma antica in casi gravissimi, per effetto della quale veniva cancellato ogni ricordo (ritratti, iscrizioni) dei personaggi colpiti da un tale decreto».

Dopo queste ricerche riprendo la lettura, ma riesco ad andare avanti solo poche pagine perché mi arriva un altro messaggio. Temendo si tratti della stessa questione, cerco di ignorare la notifica ma ormai ho perso il filo, tanto vale assecondare la distrazione che mi prospetta. «E neppure nella sezione La nostra storia». Rispondo sbrigativo che ne dubito, che forse ha cercato male e che appena avrò un po’ di tempo proverò a cercare anch’io (sottintendendo: «meglio»). Va da sé che il tempo per farlo l’ho trovato immediatamente, perché ormai la liaison con il libro di Aira era interrotta e la curiosità era diventata troppo pressante. E anche perché, convinto di avere ragione, avrei potuto mandare istantaneamente al mio amico una dispettosa prova del suo errore.

Ma il motore di ricerca del sito di xxx mi ha risposto più volte un laconico, incontrovertibile:

«La ricerca non ha prodotto risultati».

Da qualche giorno mi chiedo cosa significhi per me essere diventato oggetto di una minuscola forma di damnatio memoriae domestica. Certo, nel mio caso per fortuna non c’erano statue da tirar giù come per Nerone o Caligola (o Saddam Hussein) o marcette patriottiche da disimparare come quella dei ragazzi peronisti, né nomi di città da cambiare come avvenne per Stalingrado. E mi rifiuto fermamente di credere che nell’azienda che ho fondato ora alludano a me – come si dovette per anni fare in Argentina ai sensi del Decreto 4161 – con formule tipo «tirano prófugo» o «dictador depuesto».

Per di più, non tutte le uscite da un qualsivoglia tipo di gruppo di lavoro comportano necessariamente una cancellazione. Per parlare di fenomeni enormi come il pop o il calcio, mi vengono in mente un paio di casi eclatanti di segno opposto che mi capitò di osservare, a suo tempo, da spettatore interessato.

L’uscita di John Frusciante dai Red Hot Chili Peppers nel 1992, per esempio, lasciò forse più segni durevoli fra i lettori italiani che scoprirono il fulminante esordio di Enrico Brizzi – il cui titolo richiamava l’episodio – che non tra i fan o tra i membri stessi della band, dalla quale infatti il chitarrista fu accolto nuovamente appena sei anni dopo.

– Leggi anche: Libri sul camminare per camminare, di Enrico Brizzi

Nelle mie primavere di giovane tifoso napoletano, negli anni Ottanta, nonostante la Juventus fosse detestata come l’arcinemico storico che incarnava potere e ricchezza, e quindi all’ingresso sul terreno di gioco di quello che allora si chiamava ancora stadio San Paolo, venisse accolta da ondate di fischi, l’unico giocatore bianconero risparmiato da questo sonoro benvenuto era Dino Zoff, il portiere della nazionale che, nel 1972, dopo cinque stagioni, aveva lasciato il Napoli per andare a giocare proprio nell’odiata Juve; eppure fino al termine della sua carriera nel 1983 la Curva B gli decretò sempre un rispettoso, sincero applauso di tributo e riconoscenza.

Dino Zoff in nazionale, 17 novembre 1976 (Don Morley/Allsport/Getty Images)

Insomma, alla fine ho dovuto dare ragione al mio amico scrittore: il mio nome è stato cancellato e in fondo vivo sereno nonostante questo piccolo segno di bianchetto sul mio curriculum. Considero questo mio oblio obbligato un paradossale ribaltamento del diritto all’oblio di cui in questi anni molto si parla. Però devo ammettere che mi darebbe una certa soddisfazione poter creare un ulteriore neologismo per il Vocabolario Treccani: «scassinare» un’azienda oggi potrebbe significare non tanto irrompere nottetempo con un piede di porco nella sua sede legale, ma – come per la desperonización o la destalinizzazione – abolire ogni traccia o granello di memoria che possa ricondurre all’identità del suo fondatore. Almeno quando si tratti di me.

– Leggi anche: Siamo tutti Yrigoyen, di Giacomo Papi