La casa museo di Emanuele Severino è più di una casa museo

Si trova a Brescia e ci visse il noto filosofo morto nel 2020: i figli l’hanno trasformata in un centro studi per promuovere la ricerca filosofica

di Laura Fasani

altre

foto

Le pagine dei libri impilati sopra al mobiletto, tra la scrivania e la poltrona ocra in velluto dello studio, sono piene di crocette disegnate a matita e piccoli quadrati con un punto o due all’interno. Secondo Anna Severino, che ha deciso di lasciare quei volumi come li trovò quattro anni fa, i segni indicano che suo padre «aveva di sicuro in mente qualcosa di nuovo» prima di morire. A posteriori, però, non è stato possibile ricostruirlo.

La poltrona ocra sulla quale era solito scrivere Emanuele Severino (Laura Fasani/il Post)

Suo padre era Emanuele Severino, uno dei più noti e importanti filosofi italiani del Novecento. Morì il 17 gennaio 2020, a 90 anni, a Brescia, dove visse sempre nella grande casa di famiglia, che oggi per volere dei figli Anna e Federico si può visitare in alcuni periodi dell’anno. Il Centro Casa Severino (CCS) però non è solo un museo, anche se sono moltissimi gli oggetti personali appartenuti al filosofo esposti nelle stanze aperte al pubblico. A differenza di altre case in cui hanno vissuto scrittori, artisti, drammaturghi, trasformate successivamente in case museo visitabili comprando un biglietto, il CCS ha come obiettivo principale mantenere vivo un ambiente culturale, promuovendo il dibattito filosofico e ospitando ricercatori che studiano l’opera di Severino stesso.

«Intendiamoci, mio padre non avrebbe voluto nulla di tutto questo», dice Anna Severino. «Gli piaceva però molto il confronto, tanto che quando non trovava obiezioni abbastanza solide nel suo interlocutore era lui a muoverle a se stesso, per suscitare nuove idee durante il discorso. Questo è il clima che vorrei permeasse il centro. La casa museo cristallizzata non mi interessa».

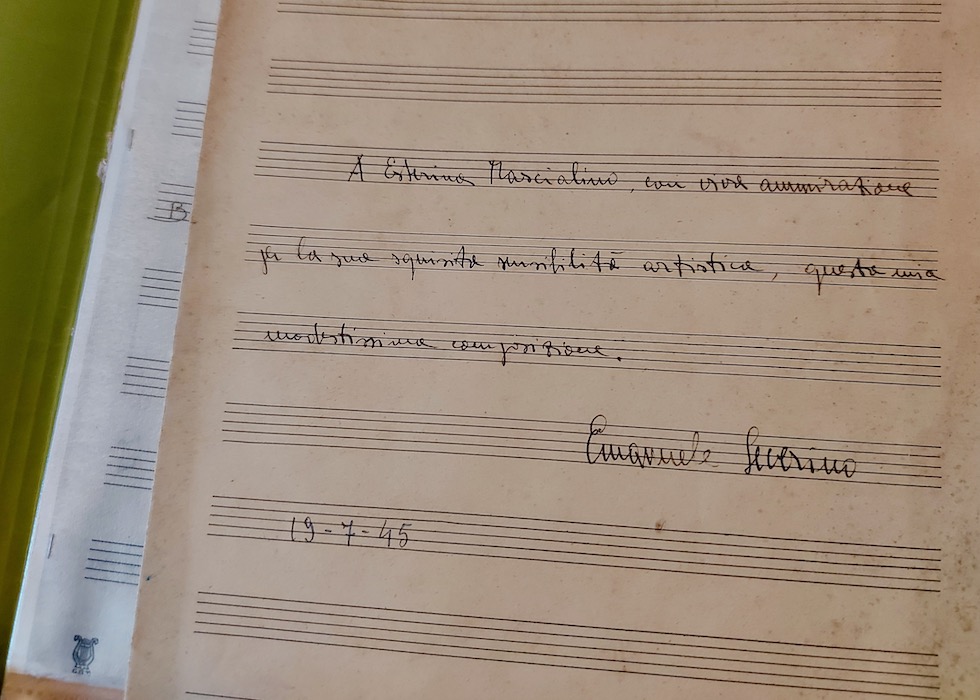

La casa si trova ai bordi del centro storico, è una palazzina bianca di tre piani costruita negli anni Venti del secolo scorso, a cui si accede da un cancello in ferro battuto. Subito dopo l’ingresso si entra nel salone, che insieme allo studio è lo spazio più affascinante e pieno di oggetti, che raccontano molto sia della vita lavorativa e personale di Severino sia dei legami con altri influenti personaggi della sua epoca. Al centro della stanza ci sono la scultura del figlio Federico, intitolata “Orfeo senza Euridice”, e il pianoforte a coda regalato dalla moglie Ester Violetta Mascialino. Dopo la morte di lei, Severino non lo toccò più. Sopra al pianoforte sono appoggiati diversi spartiti di opere musicali composte da Severino, come la Zirkus Suite, dediche di altri compositori e una rosa regalata a Mascialino dal celebre pianista Arturo Benedetti Michelangeli, in occasione di un suo concerto in città. Sul muro del lato opposto della stanza è appeso un documento che attesta la dedica a Severino di una stella: gliela regalò Andrée Ruth Shammah, regista teatrale e direttrice del teatro Franco Parenti di Milano. E poi ci sono i libri, che attualmente sono circa 16.000 e assorbono buona parte delle attività del CCS.

Anna Severino (Laura Fasani/il Post)

Anna Severino spiega che la scelta di aprire la casa al pubblico dopo la morte del padre è stata ovvia, «perché non era possibile pensare di tenere chiuso questo patrimonio notevole di libri, oggetti, ricordi e testimonianze». A frequentare il CCS oggi, oltre ai visitatori e alle persone che partecipano agli eventi culturali, sono soprattutto professori universitari, dottorandi e studenti, molti dei quali già membri dell’Associazione di Studi Emanuele Severino (ASES). L’associazione venne fondata nel 2017 per promuovere gli studi sul pensiero cosiddetto “severiniano”, e poi è diventata un’unica realtà con il CCS lo scorso ottobre.

Capita spesso che persone comuni chiedano di visitare la casa anche al di fuori delle giornate programmate di apertura per il pubblico, durante le quali le visite sono comunque tante (durante il fine settimana delle giornate di primavera del FAI, a fine marzo, gli ingressi sono stati circa 900). Dal punto di vista dei non addetti ai lavori non è immediato capire come mai la dimensione privata di un autore di opere, peraltro particolarmente complesse, possa attirare tante persone. Al centro del pensiero di Severino c’è infatti la «verità dell’essere», e in generale il suo discorso filosofico spazia dall’eredità lasciata dai presocratici fino a Giacomo Leopardi, Friedrich Nietzsche e Martin Heidegger, per affrontare temi come il divenire, la morte, il nichilismo e la tecnica (quest’ultima occupa grande spazio nella riflessione di Severino: per farsi un’idea seppur vaga di cosa parliamo, lui la definiva «la capacità, scientificamente controllata, di produrre e distruggere le cose»).

Una dedica di Emanuele Severino alla moglie Ester Violetta Mascialino del 19 luglio 1945. Dice: «A Esterina Mascialino, con viva ammirazione per la sua squisita sensibilità artistica, questa mia modestissima composizione» (Laura Fasani/il Post)

Emanuele Severino nacque a Brescia il 26 febbraio 1929. Dopo la laurea in filosofia a Pavia, insegnò all’università Cattolica di Milano, poi alla Ca’ Foscari di Venezia e negli ultimi anni tenne un corso all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

Il passaggio a Ca’ Foscari è legato a un episodio molto raccontato della vita di Severino, ritenuto esemplificativo della radicalità delle sue idee: nel 1970 la Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, cioè il dicastero della curia romana istituito nel Cinquecento con il nome di Santa Inquisizione, dichiarò la filosofia di Severino incompatibile con la dottrina cattolica. All’origine del conflitto, che lo portò a lasciare la Cattolica, c’erano alcuni scritti pubblicati in quegli anni, tra i quali Studi di filosofia della prassi (1962) e Ritornare a Parmenide (1964), in cui parlava della fede come di contraddizione e del cristianesimo come parte dell’alienazione essenziale dell’Occidente. «La procedura adottata dalla Chiesa nei miei riguardi era la medesima di quella che essa aveva riservato a Galilei nel 1633», raccontò poi, riferendosi al processo e alla condanna dello scienziato che, sospettato di eresia dal Sant’Uffizio, fu costretto all’abiura delle sue idee ritenute in contrasto con la Bibbia.

Su tutte queste fasi dell’attività di Severino esistono diversi tipi di documenti nella casa di Brescia, che i membri del CCS stanno esaminando e sistematizzando da lungo tempo. Il lavoro di archiviazione al Centro Casa Severino è immenso, riguarda materiale accumulato per decenni: bozze, annotazioni su opere proprie e altrui, appunti per le lezioni, carteggi con scrittori, filosofi e intellettuali (tra gli altri Massimo Cacciari, Umberto Galimberti, Carlo Sini, Carlo Maria Martini).

«È questa la parte più interessante per noi ricercatori», dice Lorenzo Romagnoli, studioso di Severino e dottorando all’università di Brescia. Da un anno e mezzo Romagnoli vive nella foresteria ricavata nella vecchia sala da pranzo della casa, e riservata a chi si ferma per un periodo a studiare le carte inedite del filosofo. Romagnoli è anche uno dei referenti del gruppo ARS (Attività Ricerca e Studi), composto da una decina di persone prevalentemente giovani, che affianca il comitato scientifico del CCS nell’organizzazione dei convegni ed è impegnato a far conoscere Severino e il suo pensiero anche al di fuori della cerchia degli studiosi attraverso eventi, newsletter e social network.

Per gli specialisti, invece, visitare la casa è soprattutto l’occasione per consultare il materiale dell’archivio, dal momento che attualmente è solo in piccola parte digitalizzato e non lo si può trasferire altrove. Oltre ai libri, possono esaminare per esempio dattiloscritti con annotazioni di Severino, per avere un’idea di come avesse lavorato alle riedizioni di alcune opere, oppure leggere la corrispondenza privata con altri intellettuali di rilievo e le sbobinature (le trascrizioni di file audio) delle sue lezioni, per farsi un’idea delle riflessioni che accompagnarono la maturazione di certe idee.

Anna Severino spiega che l’archiviazione dei documenti e la catalogazione dei libri sono le attività più impegnative del progetto. «È un lavoro che durerà anni, se non decenni», dice. Prima della morte di Severino nella biblioteca di casa c’erano più di ventimila volumi. «Non era un bibliofilo però. A lui interessava la loro funzionalità: li usava perché gli servivano come strumenti di lavoro».

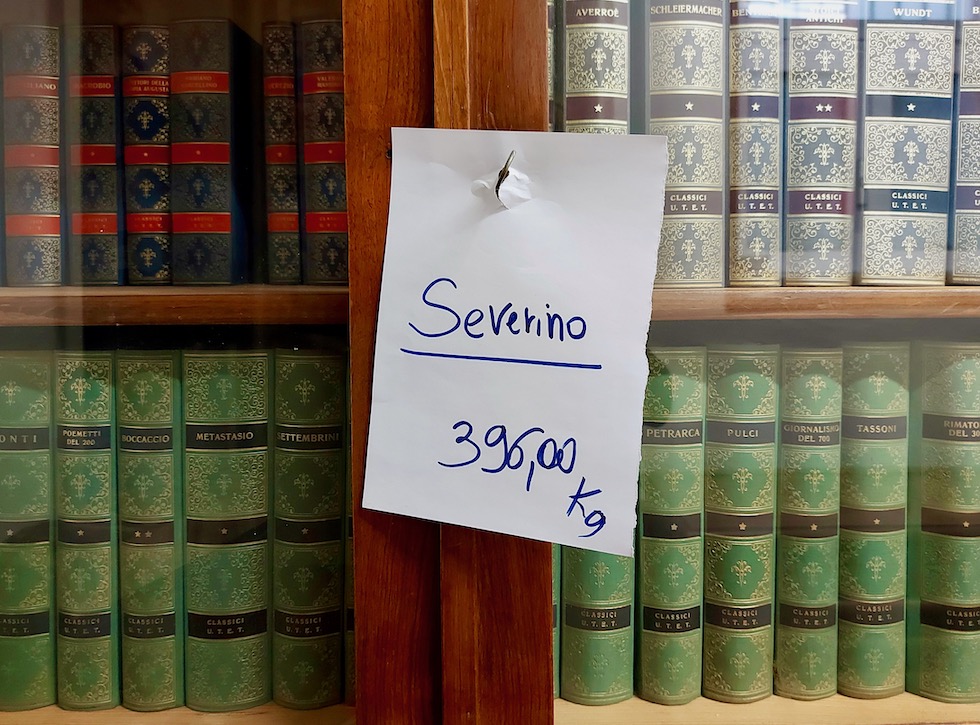

Un foglio usato dall’archivista Francesco Alfieri per indicare il peso dei libri conservati nella biblioteca (Laura Fasani/il Post)

Nel salone i libri occupano gli scaffali delle librerie fino al soffitto. Ce ne sono moltissimi altri nella casa, distribuiti tra lo studio, l’ex camera da letto ora trasformata nello spazio di lavoro di chi si occupa della loro catalogazione, la “sala Leopardi” interrata dove si tengono le conferenze e i magazzini, che non fanno parte del CCS e non sono accessibili al pubblico. Qui sono stipati i libri in eccesso, cioè quelli che non possono essere esposti: il peso massimo consentito complessivamente nelle stanze disponibili è di tredici tonnellate. Si tratta di volumi che prima dell’istituzione del CCS si trovavano nelle varie stanze della casa e appartenevano in particolare a Mascialino, la moglie di Severino, e alla famiglia di lei, e che quindi sono meno rilevanti per chi visita il CCS; ma ci sono anche libri di Severino stesso che sono stati esclusi dall’esposizione perché ritenuti meno pertinenti con la sua ricerca filosofica.

Il primo a mettere mano alla biblioteca di Severino fu Francesco Alfieri, professore di fenomenologia della religione e assistente privato di Friedrich-Wilhelm von Herrmann, che a sua volta era stato l’ultimo assistente privato di Heidegger (fu infatti Alfieri a scoprire alcuni inediti di Heidegger su Severino, che mostrano come il filosofo tedesco fosse rimasto colpito dal suo pensiero). Per istituire una logica archivistica, Alfieri spostò molti libri dalla loro collocazione al momento della morte di Severino.

«Fu inevitabile, visto che cercava di creare un ordine, ma anche sconvolgente perché la biblioteca perse la sua personalità», dice Anna Severino. In seguito, il CCS ha cercato di restituire alla casa il suo aspetto originario, ma con i libri non è stato possibile del tutto perché Severino non li riuniva né in ordine alfabetico né per genere o per casa editrice, bensì in base al lavoro che stava facendo in un determinato momento. E quindi dei criteri di disposizione originali non c’è traccia.

Quello che si vede oggi è un tentativo di ricostruzione dell’ordine preesistente, che vuole comunque offrire a chi studia e ai visitatori un’idea dell’ambiente in cui sono maturate le riflessioni poi racchiuse nei saggi e nei volumi. Le opere di Severino sono pubblicate per la maggior parte dalle case editrici Adelphi e Rizzoli: tra gli altri La struttura originaria (1958), Essenza del nichilismo (1972), Legge e caso (1979), Le radici della violenza (1979), Destino della necessità (1980) e l’ultimo uscito, Testimoniando il destino (2019).

L’ex camera da letto di Emanuele Severino e della moglie Ester Violetta Mascialino, dove ora lavora la catalogatrice (Laura Fasani/il Post)

Casa Severino non è una residenza per studiosi e scrittori nel senso più istituzionale, come può essere la Nietzsche-Haus, la casa di Nietzsche a Sils Maria in Svizzera, dice il ricercatore Romagnoli. «I libri, gli appunti, la presenza di Anna Severino» costituiscono una generosa fonte di ispirazione per chi studia filosofia e cerca di interpretare, per esempio, fenomeni contemporanei come le applicazioni dell’intelligenza artificiale alla luce delle riflessioni di Severino sulla tecnica.

Ma il richiamo del centro vale anche per chi, pur non essendo specialista, ha trovato conforto nelle opere di Severino in momenti critici della propria vita, come un lutto o una malattia, e dunque visita la casa come se fosse una sorta di pellegrinaggio. «Di recente ha suonato qui un signore danese che mi ha detto che l’incontro con le opere di mio padre gli ha cambiato la vita, anche se non l’ha mai conosciuto personalmente. Non voleva nulla, stava partendo, ha lasciato solo un mazzolino di fiori», racconta Anna Severino.

Il CCS non ha fonti di reddito. Le spese di manutenzione, vigilanza, pulizia e catalogazione sono parzialmente coperte da una convenzione con il comune di Brescia, che dà un rimborso fino a 12mila euro all’anno, oltre a mettere a disposizione il lavoro di una catalogatrice della rete bibliotecaria. Anna Severino, che divide la sua vita tra il Piemonte e la casa di Brescia, è la presidente del consiglio direttivo di ASES-CCS e continua a occuparsi dell’archiviazione e della digitalizzazione dei manoscritti, dattiloscritti e libri commentati del padre da sola, con l’aiuto del fratello e del figlio Andrea Omenetto. «Sono un tipo di persona che vuole fare tutto subito, ma so che probabilmente non ce la farò a sistemare tutto in breve», dice. Per lei non è comunque questo l’essenziale: «Se non subentrano attivamente i giovani e questo posto non diventa promotore di qualcosa di sempre nuovo, allora tanto varrà chiudere».