Che ne sappiamo davvero di Giacomo Matteotti?

«La sua modernità sta nell’aver inteso che allora come oggi il fascismo non è soltanto questione di ideologia, ma anche di opportunismo, inettitudine amministrativa e abuso di potere. Il suo radicalismo senza enfasi è sempre suonato, in Italia, come un’anomalia. Era puntiglioso, trasparente, attaccato ai numeri. Non inseguiva l’avversario sul terreno della retorica. Il suo modello sfugge persino al conformismo delle opposizioni, perché non offre una retorica consolatoria o fintamente agguerrita. Eppure era temutissimo da Mussolini, proprio perché riconosceva l’efficacia di quello stile nitido ma intransigente»

Lo scorso 7 gennaio in via Acca Larenzia a Roma varie decine di persone hanno commemorato tre militanti neofascisti uccisi nel 1978 alzando il braccio teso nel saluto del regime. La ricorrenza si svolge ogni anno ma stavolta ha suscitato particolare sdegno a causa della reticenza, da parte del partito al governo, di prendere distanze dal passato eversivo. E come potrebbe, del resto? È la sua cultura. Non sorprende, di converso, che nel 2022 un consigliere comunale di Treviso abbia proposto di cambiare il nome della locale piazza Matteotti, dicendo di non sapere chi fosse costui.

Rilancio però la domanda: che sappiamo davvero, tutti noi, di Giacomo Matteotti? Gli sono dedicate strade, scuole, qualche monumento, alcune righe nei manuali scolastici: si ricorda il suo omicidio per mano fascista cento anni fa, il 10 giugno 1924: ma è tutto, o quasi. E anche quando si discute di modelli di antifascismo il suo nome ricorre di rado, come d’ufficio, legato a una sconfortante idea di martirio o a un rigore in toni grigi.

È vero comunque che gli antifascisti della “prima generazione” sono talora offuscati nella memoria rispetto all’ondata successiva dei partigiani: tutti conoscono Antonio Gramsci o Piero Gobetti, ma i tanti altri — che vissero e morirono esuli come Camillo Berneri o difesero leghe e circoli operai nei primi anni venti come l’anarchica Anita Ristori o le altre donne additate quali “furie” dai fascisti (vedi sul tema il libro di Martina Guerrini) — dicevo: i tanti altri e le tante altre hanno un ruolo minoritario rispetto al grande epos resistenziale del ’43-’45. Soprattutto se non allineati al comunismo o al cattolicesimo.

In tal senso il delitto Matteotti funge anche da spartiacque tra un’opposizione al regime più aperta e i lunghi anni di clandestinità, confino ed esilio nei quali l’antifascismo fu costretto a muoversi per vie carsiche. Non solo: la figura di Matteotti stesso ha qualcosa di assolutamente peculiare e minoritario, e tale virtù fu riconosciuta anche dagli avversari nell’opposizione: per ragioni che saranno chiare con le ultime righe dell’articolo, in lui vedo sia una specie di miltoniano — nel senso di John Milton, l’autore del Paradiso perduto. Ma i suoi tratti sarebbero stati apprezzati anche dall’omonimo protagonista di Una questione privata di Beppe Fenoglio.

Giacomo Matteotti sul frontespizio del libro del 1952 che raccoglie i suoi Discorsi parlamentari

Giacomo Matteotti nacque nel 1885 a Fratta Polesine in Veneto, oggi in provincia di Rovigo, da una famiglia di proprietari terrieri; tuttavia già adolescente rinunciò ai privilegi per iscriversi al Partito socialista e darsi alla militanza in sostegno dei lavoratori agricoli. Contro l’impegno per salari migliori e orari di lavoro meno disumani, i padroni delle campagne trovarono un alleato naturale nel fascismo nascente: e per capirne l’ideologia bisogna leggere Matteotti (qui trovate tutti i discorsi in Parlamento e molto altro materiale online). Bisogna leggere per esempio le poche pagine uscite nel 1921 su Critica sociale, la rivista dei socialisti fondata da Filippo Turati, con il titolo Il terror bianco nel Polesine.

Qui si documentano con gelido sdegno le incursioni degli squadristi: pestaggi, rapimenti, invasioni notturne delle case, omicidi, incendi: «un funerale, una bandiera, un nastrino, una cravatta, un gesto, ogni minima cosa è sufficiente pretesto per le cosiddette spedizioni punitive e per esplosioni selvagge di violenza». Tutti fatti che Matteotti conosceva non per sentito dire ma in prima persona, abituato com’era a una militanza concreta sul territorio, cascina per cascina, in mezzo alla miseria: non era uomo da comizi improvvisati per strappare simpatie; desiderava tessere relazioni di fiducia con le classi più deboli e battersi materialmente per esse. (Com’è facile immaginare l’origine benestante non gli fu mai perdonata: i giornali liberali e cattolici del Polesine lo chiamavano “socialista impellicciato” — oggi diremmo radical chic. Ma nonostante nei ritratti appaia sempre impeccabilmente vestito, il suo approccio non aveva nulla di chic; l’impegno non era una scusa per lavarsi la coscienza).

Alla lotta quotidiana affiancava inoltre un’intensa attività di pubblicistica. E nei suoi pezzi non c’è solo la denuncia, che troverà il culmine nel classico Un anno di dominazione fascista, pubblicato clandestinamente nel 1924: si vede pure la competenza nel trattare problemi concreti quali il diritto tributario (esemplari le sue critiche di bilancio al governo fascista, che si ammantava di successi finanziari inesistenti) e l’amministrazione comunale: uomo di provincia, Matteotti conosceva bene l’importanza delle realtà locali per il nostro paese.

Soprattutto non indulgeva in ricette miracolistiche. «Non crediamo a nessun miracolo di trasformazione sociale», scrisse: «il socialismo diviene specialmente con progressivo e saldo sviluppo di nuclei di attività economiche collettive». E in un articolo per La Giustizia del marzo 1924 racchiuse in poche parole — davvero lungimiranti — la duttilità e l’astuzia strategica del capitale, capace di essere internazionalista a modo suo: «Il capitalismo non guarda alle bandiere; guarda a quel che c’è sotto».

Ora è vero, come dicevo, che le virtù dell’uomo erano ampiamente riconosciute, ma la sua intransigenza e il suo spirito critico lo isolarono anche all’interno della sinistra. Fu un singolarissimo amalgama di idealismo e pragmatismo, che Gaetano Arfè inquadra bene nella sua Storia del socialismo italiano. Matteotti polemizzava sia con i riformisti sia con i massimalisti accomunandoli, scrive Arfè,

nella medesima accusa: quella di aspettarsi tutto dal potere politico — gli uni da quello della borghesia, gli altri da quello avvenire del proletariato — senza, gli uni e gli altri, far posto all’azione autonoma delle masse che sola incide nel processo produttivo, modifica i rapporti sociali, abilita all’esercizio del potere.

Eletto segretario del Partito socialista unitario dopo l’amara scissione del 1922, Matteotti si impegnò con la massima energia a ricostruire la rete di militanti: «sfidando», prosegue Arfè, «minacce e bandi, egli va di persona da un capo all’altro d’Italia, a scuotere, a rincuorare, a dare l’esempio». Ma, dilaniata dalle frammentazioni e logorata dalla repressione, la sinistra non seppe reggere lo scontro diretto con il fascismo al governo: scontro che Matteotti pagò con la vita.

Veniamo dunque alla parte più nota della storia. Mentre altri pensavano di poter imbrigliare ancora in qualche modo il fascismo, Matteotti non si faceva illusioni: così il 30 maggio 1924 pronunciò alla Camera un durissimo attacco al regime, contestando i brogli elettorali del 6 aprile precedente.

La trascrizione restituisce il caos tipicamente italiano del momento, ma tra proteste e interruzioni spicca comunque limpida la voce di Matteotti. Denunciò le minacce e le aggressioni che avevano impedito il libero svolgimento delle elezioni, sostenendo la tesi con riscontri puntuali (“fatti” è una parola ricorrente), calma e sobrietà: il suo stile di sempre. La forza, non altro, reggeva il governo: «Non dovevate voi essere i rinnovatori del costume italiano?», commentò ironico. «Non dovevate voi essere coloro che avrebbero portato un nuovo costume morale nelle elezioni? E, signori che mi interrompete, anche qui nell’assemblea?».

Tornando fra i banchi si rivolse ai compagni di partito dicendo: «Io, il mio discorso l’ho fatto. Ora voi preparate il discorso funebre per me». Non è la battuta di chi corteggia la “bella morte”, idea del tutto aliena a uno spirito misurato come Matteotti. Parlò così perché aveva intuito quanto la sua audacia fosse divenuta insopportabile al regime; e non solo per ragioni politiche. Nel successivo intervento, previsto l’11 giugno, avrebbe probabilmente sollevato un enorme caso di corruzione: il governo aveva ricevuto tangenti dalla società petrolifera Sinclair Oil in cambio di concessioni. E qui c’è tutto il genio di Matteotti: aver compreso, forse unico in tutta l’opposizione, che il fascismo non era solo totalitarismo bensì anche disonestà organizzata (una ricostruzione esemplare della vicenda si trova ne Il delitto Matteotti di Mauro Canali).

L’intervento però non ebbe luogo. Il pomeriggio del 10 giugno Matteotti fu rapito da alcuni squadristi — «vili sicari di più vili mandanti», nelle parole di Errico Malatesta — e ucciso a coltellate. Il cadavere venne sepolto nudo in un bosco fuori Roma; sarebbe stato ritrovato solo il 16 agosto. L’emozione fu enorme e lo sdegno attraversò tutto il paese: è istruttivo sentire il polso dell’opinione pubblica rileggendo i giornali dell’epoca, digitalizzati dalla Biblioteca Gino Bianco. Il resto si sa. Il parlamento confermò la fiducia al duce ma l’opposizione si ritirò in massa bloccando i lavori politici: la celebre “secessione dell’Aventino” che mirava a far cadere il governo per via legale sperando, vanamente, in un intervento del re.

Nei mesi seguenti Mussolini parve più volte sul punto di crollare; ma non crollò. Cogliendo le incertezze dell’opposizione, all’inizio del 1925 lanciò alla Camera un contrattacco che funge da rovescio del discorso di Matteotti: senza nemmeno nominarlo si assunse «la responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto è avvenuto». Il regime mostrava il suo vero volto: la dialettica democratica non trovava spazio alcuno al di là della finzione parlamentare, e ogni conflitto era risolto con la forza. L’opposizione non seppe reagire. I seguenti processi furono una farsa e gli assassini vennero in seguito reintegrati o beneficiati dal duce: il fascismo aveva la strada spianata.

Matteotti era dunque morto per nulla? No, certo: il suo esempio aveva messo radici e una nuova generazione era pronta a trarne i frutti: non a caso a lui fu dedicato il nome di un’importante formazione partigiana durante la Resistenza. Ma oggi?

Oggi, a pochi mesi dall’anniversario del suo omicidio, non c’è ancora un bando per la commemorazione — nonostante ne fosse stata prevista l’istituzione il 10 luglio 2023, con unanimità parlamentare e una scadenza di sessanta giorni (dunque già ampiamente sforata). Una coincidenza eloquente.

Certo è inutile fare le anime belle: la situazione non è certo piovuta dal cielo. Vent’anni fa lo storico Sergio Luzzatto pubblicò un libro dal titolo La crisi dell’antifascismo, dove già denunciava la crescente equiparazione postuma di aguzzini e liberatori. Ma le cose sono andate enormemente peggiorando, e i saluti romani ne sono soltanto la forma più visibile. Una loro traduzione istituzionale è il caso di Ilaria Salis in Ungheria, regime ideologicamente in linea con la destra italiana: questo è il fascismo moderno, e fascista è chi lo difende.

Di nuovo, allora: che ne è di Matteotti in un momento dove la democrazia appare in grande affanno — le prossime elezioni europee cadranno vicinissime all’anniversario della sua morte — e il socialismo un nome quasi svuotato di senso?

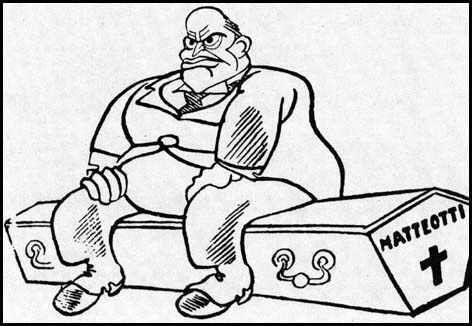

C’è una vignetta di Gabriele Galantara pubblicata su Becco Giallo del 1931: Mussolini, enorme e accigliato, siede su una bara dove campeggia il nome di Matteotti. Mi sembra che il peso di quel corpo sia oggi particolarmente grave. «Uccidete pure me, ma l’idea che è in me non l’ucciderete mai», disse una volta il deputato, ed è la sua frase più famosa: ma occorre impegnarsi per non trattarla da slogan di comodo.

La vignetta di Gabriele Galantara pubblicata su Becco Giallo nel 1931 (via Wikimedia)

In effetti ormai è luogo comune persino affermare che una figura del suo calibro vada sottratta al rito del culto periodico, che si vada oltre il santino-Matteotti. Cerchiamo allora di dare concretezza a tale affermazione. Io credo che la modernità di Matteotti, la sua utilità, stia nell’aver inteso che allora come oggi il fascismo non è soltanto questione di ideologia: è anche questione di opportunismo, inettitudine amministrativa e abuso di potere. E dunque oggi come allora lo stile di Matteotti appare un antidoto tanto raro quanto prezioso, e che non è invecchiato di un giorno: capacità organizzative, competenza, coraggio, rettitudine. E una lingua diversa.

Scrisse Carlo Rosselli nel decennale dell’assassinio:

Era fatale che morisse l’antifascista-tipo, Matteotti, eroe tutto prosa. Come dovevano morire nello stesso torno di tempo Amendola e Gobetti. Come dovranno morire, se non li salveremo, Rossi, Gramsci, Bauer e molti altri Matteotti che si sono formati in questi anni. Tutti caratteri, psicologie che sono l’opposto del carattere e della sensibilità mussoliniane. Mussolini sente, sa quali sono i suoi autentici avversari. Ha il fiuto dell’oppositore. Imbattibile con uomini del suo tempo, singolarmente impotente con uomini che sfuggono al suo orizzonte mentale. Perciò li sopprime. Uccidendo Matteotti ha indicato all’antifascismo quali debbono essere le sue preoccupazioni costanti e supreme: il carattere; l’antiretorica; l’azione.

Parole bellissime, ma che ci mettono anche nei guai. Certo è innegabile ritrovare nel Matteotti “tutto prosa” un tipo umano lontanissimo dai vincitori che sfilano oggi; ma purtroppo è lontano anche da alcuni loro avversari, perché la “poesia” di stampo dannunziano non trova adepti solo a destra. Fuor di metafora: Matteotti incarnava un tipo di radicalismo senza enfasi che è sempre suonato, in Italia, come un’anomalia. Era puntiglioso, trasparente, attaccato ai numeri. Non indulgeva in generalizzazioni. Non cercava di inseguire l’avversario sul terreno della retorica, perché sapeva che la costruzione di un’alternativa politica passa anche dal contegno esibito.

Per questo il modello Matteotti sarebbe tanto utile oggi: nella sua intrattabilità sfugge persino al conformismo delle opposizioni, non offre una retorica consolatoria o fintamente agguerrita. Eppure era temutissimo da Mussolini, proprio perché riconosceva l’efficacia di quello stile nitido ma intransigente. La sua resistenza ha un tratto protestante in un popolo di cattolici: un miltoniano, dicevo: perché a pochi altri si attaglia l’incipit di Uccidere il tiranno, un famoso pamphlet di John Milton:

Se gli uomini dentro di sé fossero governati dalla ragione, e non consegnassero in generale il proprio intelletto a una doppia tirannia, l’una della tradizione all’esterno e l’altra delle passioni cieche all’interno, capirebbero meglio che cosa significhi favorire e sostenere il tiranno di una nazione. Ma, schiavi dentro di sé, non stupisce che si sforzino tanto di far sì che lo Stato sia governato in conformità a quella perversa norma interiore con cui governano sé stessi. Poiché nessuno, in verità, può amare la libertà in cuor suo, se non gli uomini dabbene; gli altri amano non la libertà ma la licenza, la quale non ha mai più campo o più indulgenza che sotto i tiranni. Ne consegue che i tiranni non vengano offesi spesso né abbiano molto di che dubitare dei malvagi, che sono tutti per natura servili; ma temono veramente coloro in cui virtù e valore autentico sono più eminenti, e contro di essi, loro signori secondo giustizia, va tutto l’odio e il sospetto.

Sopralluogo di polizia sul Lungotevere Arnaldo da Brescia dove Matteotti fu rapito, 1924 (via Wikimedia)