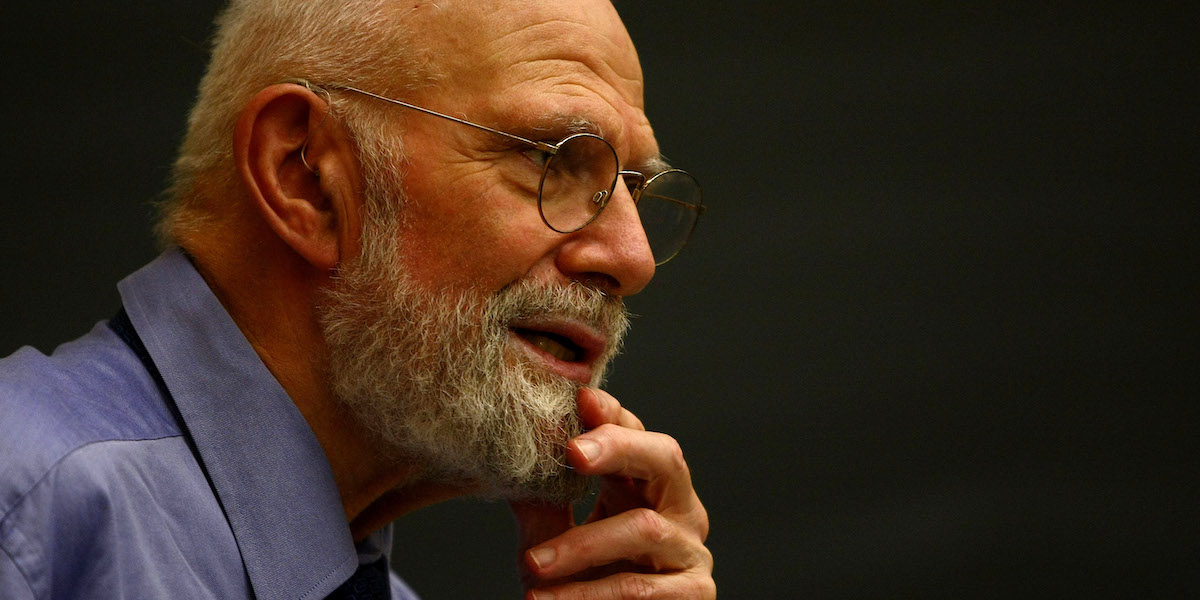

L’uomo che rese la neurologia pop

Oliver Sacks, nato 90 anni fa, trasformò casi clinici in grandi successi letterari e storie da film: con sensibilità da scrittore e precisione da neurologo, lui che fu entrambe le cose

di Antonio Russo

Il racconto dettagliato delle storie cliniche dei pazienti fu nell’Ottocento una delle occupazioni fondamentali dei medici impegnati nello studio delle correlazioni tra i disturbi del comportamento e il cervello. Nella seconda metà del Novecento, in un’epoca in cui nuovi approcci e strumenti avevano progressivamente permesso di individuare aspetti comuni tra le malattie e fornire terapie su larga scala, nessuno più del neurologo e scrittore inglese Oliver Sacks seppe riprendere e interpretare quel lavoro pionieristico di documentazione che fu alla base dei primi sviluppi della neurologia e della neuropsicologia.

Nato in una famiglia di medici a Londra il 9 luglio 1933, 90 anni fa, Sacks dedicò gran parte della sua vita allo studio e al racconto delle storie dei suoi pazienti e delle loro esperienze alterate da problemi neurologici. Con grandi abilità analitiche e narrative fece di quei casi clinici delle storie allo stesso tempo normali ed eccezionali, da film, e ne trasse libri che sono ancora oggi tra i maggiori successi letterari nel loro genere. A cominciare dal più famoso, del 1985: L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello, il cui titolo gli fu ispirato da un paziente che a causa di una grave forma di agnosia visiva non era in grado di riconoscere le facce né le espressioni, e nemmeno di riconoscere e categorizzare gli oggetti.

Sacks morì il 30 agosto 2015, a 82 anni, per un tumore in fase terminale da lui scoperto e reso noto alcuni mesi prima. Uno dei suoi più grandi meriti, scrissero dopo la sua morte diversi suoi colleghi, fu di aver mostrato a un pubblico estesissimo e vario come individui limitati da stati mentali considerati anormali, in grado di alterare le loro percezioni e persino la loro identità, conservassero la loro normale umanità. Ci riuscì rendendo appassionanti le sfide mediche estreme affrontate da quelle persone, raccontate attraverso la loro esperienza per permettere di riconoscere in quegli sforzi quotidiani una tenacia comune a tutti gli esseri umani.

«Nessuno mi ha insegnato di più su come essere un medico di Oliver Sacks», scrisse sul New Yorker il chirurgo statunitense Atul Gawande, riferendosi ai libri di Sacks, da lui letti molto tempo prima di avere l’occasione di incontrarlo di persona. E aggiunse:

Oliver Sacks era diverso da qualsiasi altro medico o scrittore. Era attratto dalle case dei malati, dagli istituti dei più fragili e disabili, dalla compagnia dell’insolito e dell’“anormale”. Voleva vedere l’umanità nelle sue numerose varianti e farlo a modo suo, quasi anacronistico, faccia a faccia, gradualmente, lontano dal nostro fiorente apparato di computer e algoritmi. E attraverso la sua scrittura ci ha mostrato cosa ha visto.

– Leggi anche: Cosa significa avere l’afasia

Cresciuto in una famiglia di ebrei ortodossi e appassionato da bambino più di fisica e chimica che di biologia, Sacks scelse di studiare medicina all’università seguendo i molti esempi presenti in famiglia, tra genitori e parenti. Sua madre era una stimata chirurga e suo padre un medico di famiglia, e proprio lo stretto rapporto che il padre aveva con i suoi pazienti e le sue frequenti visite a domicilio furono in seguito considerate un fattore influente nell’approccio di Sacks alla professione medica.

Dopo essersi laureato nel 1958 al Queen’s College a Oxford, a 27 anni si trasferì per breve tempo a Montréal, in Canada, e poi negli Stati Uniti, dove trascorse il resto della sua vita, prima a San Francisco e poi a New York. A influire sulla scelta di Sacks di lasciare l’Inghilterra fu in parte la reazione dei familiari quando lui dichiarò la sua omosessualità (resa nota pubblicamente nel 2015, nella biografia In movimento). In uno dei suoi ultimi saggi raccontò di non aver mai dimenticato le parole di sua madre la mattina in cui lo venne a sapere: «Sei abominevole. Vorrei che non fossi mai nato».

A San Francisco nei primi anni Sessanta fece un internato nel reparto di neurologia e neuropatologia della scuola di medicina della University of California e nel frattempo sviluppò una passione per le motociclette e il bodybuilding. Sviluppò anche quella che lui stesso definì una «dipendenza quasi suicida» dalle anfetamine, che lo portò a chiedere aiuto medico e a trasferirsi a New York, dove cominciò una terapia con lo psicanalista Leonard Shengold. «Credo che l’analisi mi abbia salvato la vita più volte», scrisse poi Sacks nella sua biografia.

I brevi stati psicotici e le alterazioni della percezione da lui sperimentate attraverso l’assunzione di alcune droghe allucinogene, argomento del suo libro del 2012 Allucinazioni, furono successivamente considerate utili da Sacks per la comprensione di alcune condizioni cliniche dei suoi pazienti. Come lo fu anche la sua prosopagnosia, un deficit cognitivo e percettivo che impedisce di riconoscere i volti delle persone conosciute.

– Leggi anche: il terzo numero di Cose, Le droghe, in sostanza

A New York alla fine degli anni Sessanta Sacks trovò lavoro un po’ per caso al Beth Abraham, un ospedale per pazienti lungodegenti nel Bronx: «il genere di posto che i medici convenzionalmente ambiziosi evitavano», scrisse nel 2016 lo psichiatra canadese Norman Doidge in un lungo articolo dedicato a Sacks. In quell’ospedale incontrò circa 80 pazienti sopravvissuti negli anni Venti a un’epidemia di encefalite letargica, ma da allora rimasti in uno stato comatoso simile a una forma grave e debilitante di Parkinson, e senza cure valide.

I pazienti non comunicavano né si muovevano: erano come «vulcani estinti», secondo una definizione che ne aveva dato un precedente medico dell’ospedale. Sacks ne rimase affascinato e sviluppò un profondo interesse per le loro storie, all’epoca «pressoché sconosciute e quasi inimmaginabili per il grande pubblico, ma in effetti anche per molti medici», come scrisse in seguito. Documentò le reazioni di alcuni di quei pazienti a una somministrazione sperimentale di levodopa, una molecola che all’epoca cominciava a essere utilizzata con risultati incoraggianti nella terapia dei parkinsonismi.

La terapia al Beth Abraham ottenne risultati stupefacenti, e il racconto dei casi più famosi diventò la base del libro del 1973 Risvegli, in cui Sacks scrisse:

Ci trovammo davanti a un cataclisma di proporzioni quasi geologiche, all’esplosivo «risveglio», al «ritorno alla vita» di ottanta o più pazienti che da lungo tempo venivano considerati, e consideravano sé stessi, pressoché morti. Non posso ripensare a quei giorni senza provare una profonda emozione: furono i giorni più significativi e straordinari della mia vita, oltre che della vita dei nostri pazienti.

Prima della terapia, autorizzata dalla Food and Drug Administration (l’ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici), Sacks aveva segnalato le possibili difficoltà che sarebbero potute emergere durante il trattamento di persone rimaste così a lungo inattive e isolate dal resto del mondo. Con il tempo gli effetti positivi della levodopa diminuirono, sostituiti da disturbi nervosi e psichici difficili da controllare attraverso una corretta calibrazione delle dosi. E a fronte dell’interruzione della terapia, in alcuni casi necessaria per ridurre altri rischi, i pazienti tornavano al precedente stato comatoso.

In una lettera inviata nel 1970 al Journal of the American Medical Association, una delle riviste di medicina generale più autorevoli al mondo, Sacks rese pubblici i risultati del trattamento con levodopa sui suoi pazienti. Spiegò dei buoni risultati iniziali e anche delle difficoltà a controllare o prevedere le reazioni, sebbene le condizioni di molti pazienti fossero migliorate. Quell’imprevedibilità fu anni dopo da lui descritta come la ragione dell’indifferenza e delle critiche da parte della comunità scientifica a seguito di quella lettera.

Il lavoro di Sacks con i pazienti post-encefalitici attirò comunque un esteso interesse. E dal libro Risvegli, di cui i produttori cinematografici statunitensi Walter Parkes e Lawrence Lasker avevano acquisito i diritti nei primi anni Ottanta, fu tratto nel 1990 un film diretto dalla statunitense Penny Marshall e interpretato da Robert De Niro e Robin Williams, nella parte di un neurologo ispirato a Sacks. Fu un successo di critica e di pubblico, e ottenne tre candidature agli Oscar, tra cui miglior film e miglior attore protagonista (De Niro). Rese la storia e la terapia di Sacks sui pazienti del Beth Abraham più note di quanto già non fossero per il libro uscito 17 anni prima e già allora definito un «capolavoro» dall’inglese Wystan Hugh Auden, uno dei più influenti poeti del Novecento.

Oliver Sacks e Robin Williams nel 1989, sul set di “Risvegli” (#SacksInMovimento, da giovedì 15/10 in libreria) pic.twitter.com/eWZ8PS3ibZ

— Adelphi Edizioni (@adelphiedizioni) October 12, 2015

Sacks insegnò per anni neurologia clinica all’Albert Einstein College of Medicine nel Bronx, e poi anche alla Columbia University e alla New York University, ma dai primi anni Settanta in poi lo studio dei casi clinici e la scrittura rimasero le sue principali occupazioni. «Quasi senza esserne consapevole, divenni un narratore di storie proprio in un momento in cui, in medicina, la narrazione s’era quasi estinta», scrisse nel 2015.

Nei suoi libri Sacks descrisse accuratamente le esperienze vissute da pazienti le cui percezioni erano state alterate o limitate da varie lesioni cerebrali, o da deficit cognitivi di cui molte persone ignoravano l’esistenza, o anche da deficit percettivi noti – dalla sordità congenita alla cecità cromatica – ma mai descritti con quel livello di attenzione alle persone e alle loro esperienze. Come sintetizzato da Doidge, «Sacks diede un volto umano alla scienza della mente».

In Musicofilia, uscito nel 2007, raccontò poi dell’utilità clinica e degli effetti terapeutici della musica in alcuni pazienti post-encefalitici con cui nessun altro approccio, strumento o farmaco aveva determinato reazioni apprezzabili. E descrisse anche particolari condizioni neurologiche in cui la normale immaginazione musicale diventa patologica e genera, per esempio, la ripetizione compulsiva e incessante di un motivo musicale.

On #WorldParkinsonsDay we're rewatching this clip of Dr. Sacks talking about the therapeutic power of music for his Awakenings patients, who had an extremely rare and severe form of Parkinsonism. Even when medications failed, they would respond dramatically to music. pic.twitter.com/Bvg6Zwu6wl

— Oliver Sacks Fdn. (@OliverSacks) April 11, 2021

– Leggi anche: Perché certi motivi musicali ci rimangono in testa

La più importante eredità di Sacks, scrisse Doidge nel 2016, fu «riuscire a ripristinare un’idea di medicina umana che traesse il suo potere non soltanto dalle scoperte tecnologiche, ma attraverso il potere curativo della relazione medico-paziente». Impiegò una sua particolare abilità da naturalista e un gusto per la raccolta, la catalogazione e la descrizione per cogliere nel dettaglio le molteplici variazioni della natura, lui che fin da bambino era sempre stato molto affascinato dalle scienze fisiche: «un mondo che non conosce la vita, ma nemmeno la morte», scrisse in un breve saggio intitolato La mia tavola periodica, quando sapeva di avere ancora poco da vivere.

Proprio per la varietà delle esperienze che serviva a descrivere, secondo Doidge, la scrittura di Sacks richiedeva una prosa abbondante: «non usava mai un solo aggettivo quando poteva usarne molti». E attraverso le note a piè di pagina, che a ogni nuova edizione di un suo libro «crescevano come viti dal fondo della pagina verso l’alto», stabiliva continuamente collegamenti tra casi clinici anche molto distanti tra loro nel tempo e nello spazio. Più di chiunque altro Sacks riprese quel lavoro di documentazione pionieristico dell’Ottocento e del primo Novecento, portato avanti da famosi neurologi e psicologi come Jean Martin Charcot, Paul Broca, Sigmund Freud e Aleksandr Lurija, che produsse alcune delle più dettagliate descrizioni di pazienti mai scritte.

Non avendo a disposizione strumenti di diagnostica oggi fondamentali, dall’elettroencefalografia alla risonanza magnetica alla PET (tomografia a emissione di positroni), i grandi neurologi dell’Ottocento avevano perfezionato le loro capacità di osservazione e di dialogo con i pazienti per ottenere descrizioni accurate delle loro esperienze mentali alterate da problemi cerebrali. Quell’approccio, scrive Doidge, era quasi completamente scomparso dalle riviste di neurologia quando Sacks cominciò a scrivere, e ancora oggi è piuttosto raro.

– Leggi anche: Quelli che vedono i suoni

Le moderne tecniche di laboratorio e di scansione hanno in parte atrofizzato quelle capacità, secondo Doidge, e hanno cambiato anche le riviste mediche. I resoconti dettagliati dei singoli pazienti sono stati progressivamente sostituiti «da studi di gruppo di “soggetti”, descritti in termini statistici più astratti», basati sulle loro immagini diagnostiche e sui punteggi nei test. E anziché riportare quanto di singolare si presentava nell’esperienza di un individuo, considerata nel complesso poco significativa, gli studi cominciarono a riportare quanto di medio si presentava in una popolazione: «e le medie disperdono ciò che è unico negli individui».

Le volte in cui il caso di un singolo paziente era effettivamente citato, prosegue Doidge, quella citazione era parte di un aneddoto con più casi, non un’anamnesi dettagliata. E i dettagli personali erano intenzionalmente omessi, perché l’attenzione era concentrata sulla malattia, ossia ciò che in effetti si suppone sia «invariante da persona a persona» e «ciò che un gruppo di persone ha in comune, non ciò che le distingue l’una dall’altra».

Nel suo libro più famoso, Sacks raccontò diversi casi di suoi pazienti, tra cui quello di un insegnante di musica con agnosia visiva, il dottor P., che era in grado di percepire le singole caratteristiche degli oggetti ma non riusciva a riconoscerli a causa del suo problema neurologico, di cui peraltro non aveva alcuna consapevolezza. Fu un suo gesto il giorno del primo incontro con Sacks a ispirare il titolo del libro, tanto didascalico quanto efficace: uscendo dallo studio, il dottor P. allungò una mano per riprendersi il cappello e invece afferrò per un momento la testa di sua moglie, che reagì come se fosse abituata a quel genere di cose.

In quel libro Sacks scrisse:

Ciascuno di noi è una biografia, una storia. Ognuno di noi è un racconto peculiare, costruito di continuo, inconsciamente da noi, in noi e attraverso di noi – attraverso le nostre percezioni, i nostri sentimenti, i nostri pensieri, le nostre azioni; e, non ultimo, il nostro discorso, i nostri racconti orali. Da un punto di vista biologico, fisiologico, noi non differiamo molto l’uno dall’altro; storicamente, come racconti, ognuno di noi è unico.