Pinocchio e il rifiuto del lavoro

«Le trasformazioni politiche e tecnologiche dei modi di produzione provocano il rifiuto di chi si sente travolto dal cambiamento. Come le odierne tensioni, l’originario rifiuto del burattino di studiare e imparare un mestiere era una reazione all'industrializzazione, ai ritmi veloci e al modo in cui gli individui erano considerati responsabili di una crisi economica generata da forze che non potevano controllare»

Hai voglia di mandare a quel paese il tuo lavoro o la tua educazione? Pinocchio è dalla tua parte. Si rifiuta di lavorare. Ha venduto il suo abbecedario per un po’ di soldi da spendere alle giostre. È pronto a fronteggiare qualsiasi conseguenza e persino a uccidere pur di evitare i fardelli della vita moderna. Addirittura il suo miglior amico Lucignolo muore di troppo lavoro dopo essere stato trasformato in asino. Insomma, la favola di Pinocchio di Collodi può essere letta come un manifesto anti-lavoro, e magari può anche insegnarci qualcosa sulla resistenza al lavoro nei nostri tempi.

Se questa non è la prima cosa a cui pensiamo è anche perché le tante interpretazioni contemporanee di Le avventure di Pinocchio hanno diluito la natura ribelle del burattino. Specialmente il cartone tradizionale di Walt Disney. Certo, quella di Pinocchio è una storia morale su un burattino che diventa un vero bambino comportandosi bene e seguendo il cammino indicato dagli adulti. Il genio di Collodi è stato proprio quello di dare a generazioni di bambini un monello nel quale identificarsi mentre affrontano il mondo dei grandi e le sue aspettative. Ma questo è solo un pezzo del puzzle.

Il Pinocchio originale uscì in volume per la prima volta nel 1883, esattamente centoquarant’anni fa. Parlava anche della difficoltà di adattarsi alla nuova realtà di un’Italia che alla fine del secolo era in rapida evoluzione. Grandi cambiamenti politici ed economici stavano rimodellando sia l’istruzione che il lavoro. Anche Pinocchio doveva far parte di questi cambiamenti, tanto più che come marionetta non avrebbe dovuto essere altro che un automa, un oggetto inanimato diretto da altri. Ma Pinocchio non ha fili, ha il libero arbitrio, e la scuola e il lavoro non sono esattamente in cima alla sua lista. Si lascerà controllare?

Un’illustrazione di Enrico Mazzanti dalla prima edizione di “Le avventure di Pinocchio” del 1883

Non se ne parla nemmeno. Fino alla fine, il Pinocchio di Collodi si rifiuta di andare a scuola o di trovare un lavoro, anche di fronte alle enormi calamità e disavventure che subisce di conseguenza. Certo, è anche un credulone che casca in mille trappole, ma il libero arbitrio e la libertà che ha acquisito magicamente gli impediscono di rispettare le regole del gioco. I suoi mentori si sforzano di convincerlo a comportarsi bene. Il grillo parlante, ad esempio, è una delle principali voci morali del racconto di Collodi. «Perché non impari almeno un mestiere tanto da guadagnarti onestamente un pezzo di pane?» chiede a Pinocchio appena lo incontra. Il burattino comincia subito a perdere la pazienza. «Fra i mestieri del mondo non ce n’è che uno solo, che veramente mi vada a genio», risponde: «quello di mangiare, bere, dormire, divertirmi, e fare dalla mattina alla sera la vita del vagabondo». Il grillo insiste, e subito Pinocchio lo uccide con un martello. Come molti libri per bambini dell’Ottocento, Le avventure di Pinocchio è divertente ma anche violento, pieno di morte e sventura.

Gli ultimi adattamenti cinematografici – dal Pinocchio di Matteo Garrone a quello in stop motion di Guillermo Del Toro – trascurano la renitenza al lavoro del burattino. Il film di Garrone si concentra sulla povertà, tanto che il vero protagonista sembrerebbe Geppetto. Il Pinocchio di Guillermo Del Toro, che è visivamente sbalorditivo e ha vinto l’Oscar per il miglior film di animazione, usa la marionetta per parlare del rapporto tra padre e figlio. Ambienta la vicenda nell’Italia fascista, fornendo così un contesto nero come la pece per le gesta del protagonista. In nessuno dei due il lavoro e l’istruzione sono qualcosa che Pinocchio rifiuta di netto.

Per esempio, il burattino di Del Toro sembra essere quasi entusiasta. «Abbiamo un lavoro da fare», dice Geppetto a Pinocchio per convincerlo che non può andare al circo appena arrivato in città. «Un lavoro? Io adoro il lavoro!» è la risposta ingenua di Pinocchio nel film, anche se a dire il vero, il burattino non sa in cosa si sta infilando. «Babbo, cos’è il lavoro?» aggiunge subito, domanda a cui in un raro momento autoritario Geppetto risponde: «Oh, Pinocchio, ti prego. Basta con le domande». Ma le domande continueranno ad arrivare. Nel film di Del Toro Pinocchio trova impiego in uno spettacolo di marionette e viene spremuto da un datore di lavoro che, nella sua ascesa da burattino a celebrità, non gli paga nemmeno lo stipendio. Stanco, senza un soldo e nostalgico di casa, Pinocchio diventa inevitabilmente disilluso dal lavoro (e dal fascismo, ma questo è un altro discorso).

Se questa storia non suona troppo originale è perché la disillusione nei confronti del lavoro è tornata al centro della società. E in effetti, in un certo senso, i nostri tempi non sono del tutto diversi da quelli in cui nacque Pinocchio. Carlo Collodi scrisse il racconto originale, che fu pubblicato tra il 1881 e il 1883, in un’epoca di enormi cambiamenti per la nascente nazione italiana. A partire dal 1876 era salita al potere la Sinistra Storica, una coalizione di forze liberali e riformiste che avrebbe dominato la politica nazionale per diversi decenni. Il governo Depretis ereditava un paese appena unificato ma già accomunato da una fase pesante di recessione. Per combattere la depressione, Depretis promosse un programma di riforme sociali ed economiche volte a modernizzare il paese, allora fortemente agrario, e a stimolare la produzione industriale. Tra le riforme c’era la legge Coppino del 1877, che introduceva l’obbligo scolastico per tutti i bambini dai 6 ai 9 anni. La scuola era diventata obbligatoria.

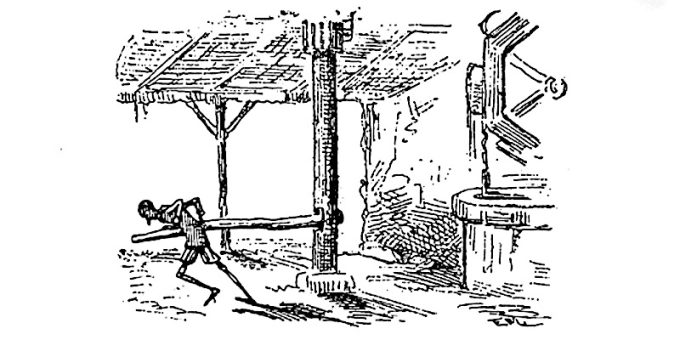

Queste riforme educative non erano semplicemente guidate da ideali progressisti sull’accesso all’istruzione. Erano anche una risposta molto concreta al bisogno di manodopera affidabile per nutrire un settore industriale in crescita. L’istruzione di massa era necessaria per trasformare le popolazioni rurali in una classe di lavoratori dotata di alfabetizzazione di base e capace di adattarsi alle nuove forme di produzione industriale: presentarsi in officina in orario, obbedire agli ordini, leggere le istruzioni e seguire i ritmi dettati dai nuovi macchinari. Antonio Gramsci scrisse del «blocco industriale-agrario» che guidava questi cambiamenti per sostenere l’ascesa della nascente economia capitalistica.

Oggi, il senso e il valore del lavoro sono di nuovo messi in discussione da tanti lavoratori e lavoratrici, come ci hanno raccontato negli ultimi due anni le innumerevoli storie sulle Grandi Dimissioni. Insomma la paura e la resistenza del lavoro agrario alla rivoluzione industriale dell’Ottocento si rispecchiano nella paura e nella resistenza del lavoro industriale e terziario alla rivoluzione digitale oggi. In entrambi i casi, le trasformazioni politiche e tecnologiche dei modi di produzione provocano il rifiuto di chi si sente travolto dal cambiamento. Che sia in un magazzino di Amazon o nelle strade percorse dai rider delle consegne, molti incontrano tecnologie digitali che trasformano il lavoro, spesso rendendolo più precario, sfruttato e difficile.

Negli anni di Collodi, la favola di Pinocchio parlava di una necessità nazionale ed economica. Pinocchio deve imparare un mestiere, deve trovare un lavoro, deve farlo per il capitale e per la patria. I nuovi film e rappresentazioni di oggi non ne parlano, ma come le odierne tensioni contro il lavoro, l’originario rifiuto di Pinocchio era una reazione alla rapida industrializzazione, ai veloci ritmi di lavoro imposti alla popolazione e al modo in cui gli individui erano considerati responsabili di una crisi economica generata da forze che non potevano controllare. Anche ai giorni nostri alle persone viene detto di investire nella propria istruzione, mettere le proprie competenze digitali al servizio delle piattaforme, avere due lavori, indebitarsi, smetterla di lamentarsi. C’è la crisi, non ci sono alternative.

Per un attimo Pinocchio dice di no e insegue invece il divertimento immediato. Ovviamente la sua ribellione fallisce. Come sottolineato da diversi critici e interpreti, la storia di Pinocchio può essere letta tramite la psicoanalisi. La favola è stata descritta come uno scontro tra piacere e repressione, come un mito sulla vita e la morte, un racconto epico di metamorfosi e rinascita. In alcune rivisitazioni contemporanee affiora anche la consapevolezza che Pinocchio, per trovare la redenzione e diventare bambino, sia condannato ad abbandonare la sua libertà e mettere al lavoro il corpo umano che ha appena acquisito. Per lui essere umano significa lavorare, e lavorare sodo. Ma, come per altri ribelli solitari, la sconfitta è già scritta nel suo rifiuto. Basti pensare al Bartleby di Herman Melville e al suo «preferirei di no», che alla fine lo porta a morire di fame.

Se Bartleby è troppo tragico, bisogna dire che Pinocchio è troppo giovane, ingenuo e isolato per immaginare un mondo in cui una libera associazione di produttori possa sostituire la miseria del lavoro sotto il capitalismo. Dopotutto, centoquarant’anni dopo, siamo ancora alle prese con questo problema. Siamo davvero condannati a cercare la redenzione e l’emancipazione attraverso il lavoro, e solo attraverso il lavoro? Se la risposta è no, allora dobbiamo sapere che qualsiasi via d’uscita da questo enigma deve essere collettiva: gli individui possono trovare i propri modi per resistere al lavoro, ma chi sgobberà al posto loro? Per ogni Pinocchio che mangia, beve, dorme, si diverte e fa il vagabondo dalla mattina alla sera, almeno un Geppetto e una fata turchina devono lavorare. Lavoratori essenziali e donne, come prevedibile.

Collodi non era un rivoluzionario. Alla fine della storia il suo Pinocchio è addomesticato e diventa un bambino vero. Lo fa per amore del padre, ma anche lavorando e risparmiando. Alla protesta del burattino, che ripete che «lavorare mi par fatica», la fata gli ricorda che l’essere umano, «nasca ricco o povero, è obbligato in questo mondo a far qualcosa, a occuparsi, a lavorare. Guai a lasciarsi prendere dall’ozio! L’ozio è una bruttissima malattia e bisogna guarirla subito, fin da bambini: se no, quando siamo grandi, non si guarisce più». Pinocchio a questo punto si arrende: «Io studierò, io lavorerò, io farò tutto quello che mi dirai, perché insomma, la vita del burattino mi è venuta a noia, e voglio diventare un ragazzo a tutti i costi».

Ma allora diventare bambino fu redenzione o dannazione? Qual è il prezzo pagato da Pinocchio? Una risposta sta forse in una canzone di Edoardo Bennato, che nell’Italia del 1977 scrisse un intero album su Pinocchio. Anche allora il rifiuto del lavoro, politicizzato dai movimenti sociali, era una forza con cui fare i conti. Bennato cantava di come, nel diventare bambino, Pinocchio avesse acquisito i fili che non aveva da burattino, e quindi perso per sempre la sua libertà: «Adesso non fai un passo se dall’alto non c’è / Qualcuno che comanda e muove i fili per te».