Perché andarci cauti sul nuovo farmaco contro l’Alzheimer

I risultati di uno studio sul lecanemab sembrano promettenti, ma ci sono dettagli da chiarire e precedenti meno incoraggianti

Il lecanemab, un nuovo farmaco sperimentale contro il morbo di Alzheimer, ha fatto registrare risultati incoraggianti nel trattare la malattia, secondo gli attesi risultati di un test clinico da poco presentati da Eisai e Biogen, le due aziende che lo hanno sviluppato. Il farmaco sembra abbia rallentato l’evoluzione dei problemi cognitivi dei pazienti nelle prime fasi della malattia, ma ha anche comportato effetti avversi come accumulo di fluidi nel cervello ed emorragia cerebrale. I risultati sono stati comunicati con toni molto positivi dalle due aziende, ma numerosi esperti invitano alla cautela e ricordano che saranno necessari ulteriori approfondimenti sull’efficacia e la sicurezza del lecanemab.

Attualmente i farmaci disponibili cercano di trattare i sintomi dell’Alzheimer, ma non sono molto efficaci contro la malattia, soprattutto nelle sue forme più avanzate. Per questo da tempo vari gruppi di ricerca sono al lavoro per provare a intervenire sulle cause della malattia – che non sono però ancora completamente chiare – per farla progredire più lentamente.

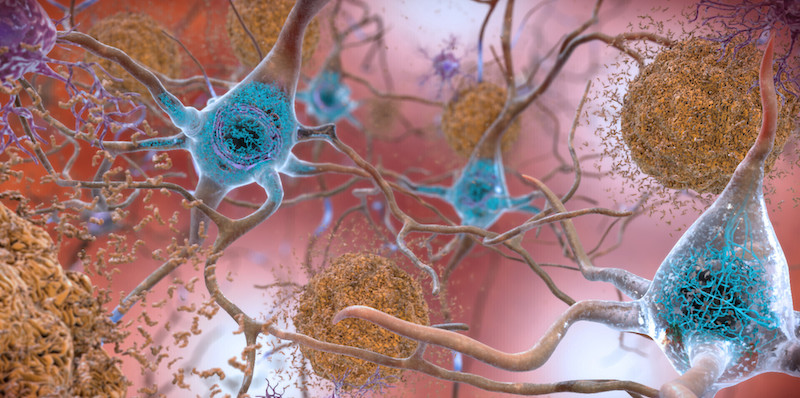

Le ricerche si sono concentrate sulla betamiloide, una proteina che causa un accumulo di placche nei neuroni (le cellule del cervello) rendendoli via via meno reattivi e funzionali. Questa proteina è sospettata di essere una, se non la principale, causa dell’Alzheimer, ma tenerla sotto controllo è molto difficile e ci sono ancora dubbi sul suo ruolo nella malattia. I farmaci come il lecanemab non hanno quindi l’obiettivo di curare l’Alzheimer né di ridurre gli effetti che si sono ormai manifestati, per esempio con un perdita notevole delle capacità cognitive di una persona malata.

Un rapporto sullo studio clinico del nuovo principio attivo è stato pubblicato sulla rivista scientifica New England Journal of Medicine, con informazioni sui dati raccolti in 18 mesi di sperimentazione. Secondo gli autori, la somministrazione del farmaco ha comportato un «minore declino nelle misurazioni delle capacità cognitive e funzionali» rispetto ai partecipanti che avevano ricevuto un farmaco che non fa nulla (placebo).

La sperimentazione ha riguardato 1.800 persone con sintomi lievi di Alzheimer, in modo da verificare l’efficacia del trattamento nelle prime fasi della malattia. Il gruppo di ricerca ha segnalato che i pazienti che avevano ricevuto il lecanemab avevano fatto rilevare un declino delle capacità cognitive del 27 per cento più lento rispetto ai pazienti con placebo; nella scala per valutare l’andamento delle capacità cognitive equivale a circa 0,45 punti su 18 complessivi.

È la prima volta in cui una sperimentazione clinica con un farmaco contro la betamiloide indica un rallentamento del declino cognitivo: la riduzione è però poco marcata e di conseguenza medici ed esperti si chiedono se possa essere sufficiente per essere notata dai pazienti e dai loro cari. La differenza rispetto al placebo non è inoltre molto significativa, di conseguenza ci si chiede se trattamenti di questo tipo, che possono costare decine di migliaia di dollari, portino a benefici significativi dal punto di vista clinico.

Nella valutazione dei benefici del farmaco deve essere inoltre compresa un’analisi del rischio di eventuali effetti avversi. Nel rapporto da poco pubblicato sono segnalati sei decessi tra le 898 persone che avevano ricevuto il lecanemab e sette morti tra i pazienti che invece avevano ricevuto un placebo. Nessun decesso è stato considerato riconducibile alla somministrazione del lecanemab o a episodi di emorragia o edema cerebrale, che può verificarsi con i farmaci che intervengono sulla betamiloide.

Negli ultimi mesi tra gli addetti ai lavori si era però parlato molto del lecanemab in seguito alla notizia della morte di due pazienti per edema ed emorragia cerebrale. Entrambi i decessi erano avvenuti al di fuori del periodo di 18 mesi della sperimentazione clinica e per questo non sono inseriti nel rapporto da poco pubblicato. Non è inoltre noto se le persone coinvolte avessero assunto il farmaco vero e proprio o il placebo durante la sperimentazione, anche se allo scadere dei 18 mesi avevano entrambe scelto di ricevere il farmaco vero e proprio, partecipando a un’estensione dello studio clinico (una pratica che si fa spesso per raccogliere maggiori dati sulla efficacia e la sicurezza di un trattamento).

Una delle due persone decedute era un uomo ultra ottantenne che assumeva da tempo anticoagulanti per fluidificare il sangue per tenere sotto controllo alcuni problemi cardiaci. Prima della morte si era infortunato in seguito a varie cadute e aveva avuto un attacco ischemico transitorio (TIA, un ictus di intensità e durata modesta) poco prima di morire. L’altra paziente era una donna di 65 anni che aveva avuto un ictus trattato con anticoagulanti, prima di avere una forte emorragia cerebrale che ne aveva poi causato la morte. Secondo l’autopsia, il lecanemab aveva probabilmente indebolito alcuni vasi sanguigni che non avevano poi retto alla terapia anticoagulante.

Eisai aveva diffuso un comunicato citando alcune analisi condotte sulla storia clinica dei due pazienti, concludendo che le morti non potessero essere attribuite all’assunzione di lecanemab, conclusioni che sono state accolte con perplessità da vari esperti. Nel test clinico, il 13 per cento dei pazienti trattati con lecanemab aveva avuto edemi cerebrali lievi o moderati a seconda dei casi, rispetto al 2 per cento tra chi aveva assunto il placebo. Nella maggior parte dei casi gli edemi non avevano comunque portato a particolari sintomi e si erano risolti dopo qualche mese. L’emorragia cerebrale aveva invece interessato il 17 per cento dei pazienti, rispetto al 9 per cento di chi aveva ricevuto il placebo.

Gli eventi avversi più gravi avevano interessato il 14 per cento dei pazienti con lecanemab e l’11 per cento nel gruppo del placebo. Poco meno del 7 per cento dei partecipanti alla sperimentazione con il farmaco vero e proprio aveva abbandonato il test a causa degli effetti avversi, circa il doppio rispetto ai pazienti cui era stato somministrato il placebo. Dopo l’infusione intravenosa, che viene effettuata ogni due settimane, alcuni pazienti avevano segnalato sintomi simili a quelli influenzali, diminuiti nel corso del trattamento con le infusioni successive.

A inizio 2023 la Food and Drug Administration (FDA), l’agenzia federale statunitense che si occupa di farmaci, dovrà decidere se concedere un percorso di approvazione accelerato per il lecanemab, in modo da renderlo disponibile velocemente ai pazienti. In questo caso Eisai e Biogen dovranno procedere con ulteriori test clinici per dimostrare i benefici del farmaco, in modo da ricevere le autorizzazioni necessarie.

Il processo di approvazione potrebbe essere simile a quello dell’aducanumab (il cui nome commerciale è Aduhelm), approvato dalla FDA nel giugno del 2021 e che non ha portato ai risultati sperati. Già all’epoca l’approvazione era stata accompagnata da molti dubbi sulla sua efficacia e sulle stesse modalità con cui era stato approvato, nonostante la mancanza di elementi convincenti su efficacia e rischi. A un anno e mezzo dalla sua approvazione, l’aducanumab è poco impiegato e potrebbe finire nella lunga lista di farmaci sviluppati con enormi investimenti e che hanno poi portato a risultati deludenti.

Le principali aziende farmaceutiche investono ogni anno l’equivalente di centinaia di milioni di euro per sviluppare e testare nuove molecole, alla ricerca dei candidati più promettenti per ottenere farmaci di nuova generazione efficaci contro l’Alzheimer. In 20 anni di ricerca, nonostante le numerose innovazioni e la disponibilità di nuove scoperte, non sono emersi farmaci che abbiano costituito un punto di svolta per tenere sotto controllo la malattia, che si manifesta solitamente dopo i 65 anni con sintomi precoci come l’incapacità di ricordare eventi recenti. I sintomi peggiorano con l’avanzare dell’età, con disorientamento, cambi d’umore repentini, depressione e una crescente difficoltà nel ricordare.