«Omar m’a tuer»

Uno dei casi di cronaca più famosi e raccontati in Francia potrebbe tornare, di nuovo e dopo trent'anni, a essere discusso in un'aula di tribunale

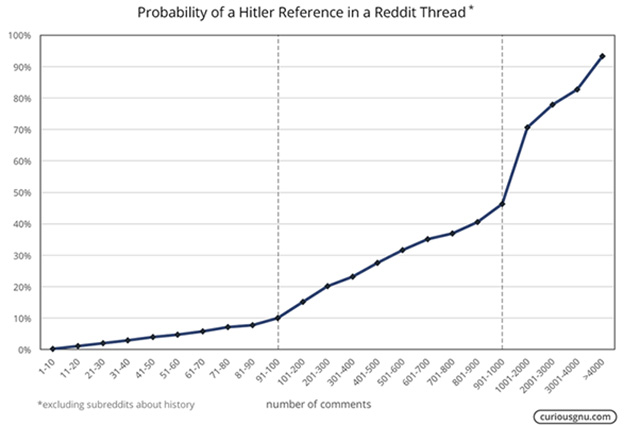

In Francia la storia intorno alla condanna per omicidio di Omar Raddad è uno dei casi di cronaca più famosi e raccontati nel paese e martedì, dopo trent’anni, potrebbe tornare di nuovo a essere discusso in un’aula di tribunale. La storia ha a che fare con l’omicidio avvenuto nel 1991 di una donna benestante, con delle scritte fatte con il sangue nella cantina in cui venne ritrovata e che contenevano un errore grammaticale, con una porta chiusa dall’interno in modo inspiegabile e con la condanna di un giardiniere.

Lo scorso giugno Sylvie Noachovitch, avvocata dell’uomo che nel 1994 venne condannato per l’omicidio e che si è sempre dichiarato innocente, ha presentato una richiesta di revisione della condanna. Secondo l’avvocata, ci sono nuove “prove scientifiche” che potrebbero scagionarlo.

Nel 1991, Ghislaine Marchal aveva 65 anni e viveva da sola tra la Svizzera e una villa sulle colline di Mougins, poco più a nord di Cannes, il cui giardino era curato da Omar Raddad. Marchal era nata da una famiglia importante, era figlia di un industriale impegnato nella Resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale ed era vedova di Jean-Pierre Marchal, titolare di una famosa azienda che forniva attrezzature per automobili. Omar Raddad, all’epoca, aveva 29 anni, era cresciuto in Marocco, non sapeva né leggere né scrivere e parlava poco francese.

Il 24 giugno di quell’anno la polizia, allertata da alcune amiche di Marchal che non avevano più sue notizie, andò nella villa di Mougins. Dentro, non c’era nessuno. Si interessarono allora alla dépendance annessa alla casa dove una rampa di scale portava al seminterrato, attraverso una porta di ferro chiusa a chiave. Riuscirono a forzarla, ma non ad aprirla. La porta, scoprirono poco dopo, era bloccata dall’interno da un letto pieghevole, da una trave di legno e da un tubo metallico che faceva da cuneo.

Quando entrarono, in una cantina semivuota trovarono il corpo di Ghislaine Marchal. Era sdraiata a faccia in giù sul pavimento, aveva del sangue tra i capelli e sul vestito. Il medico legale disse che era stata colpita ripetutamente al corpo con una lama (finora mai ritrovata) e alla testa con una trave di legno. Aveva diverse lesioni e fratture. La morte, disse il medico, era avvenuta il giorno prima tra le 11:45 e le 14.

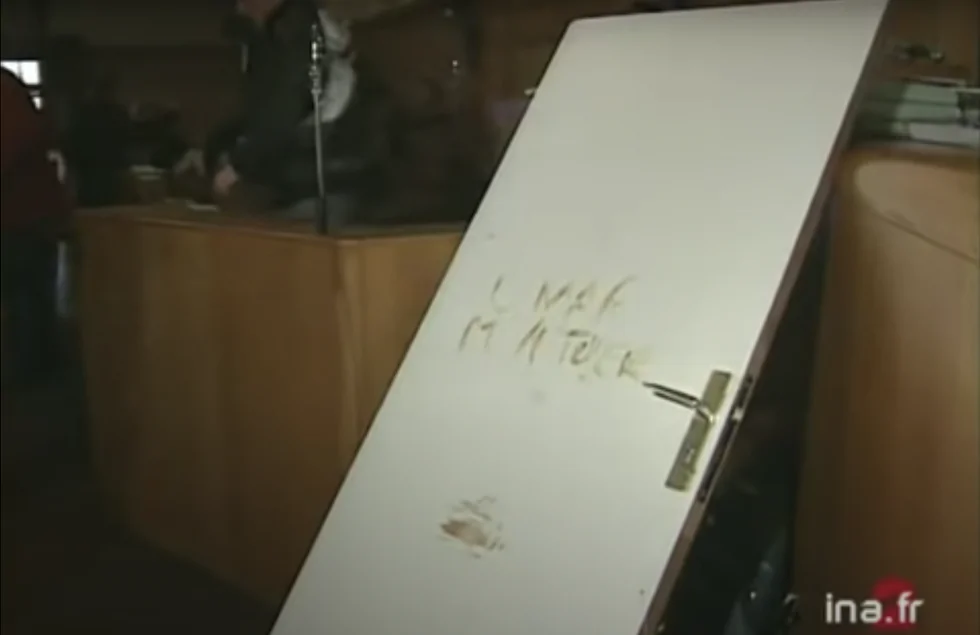

(Immagine da YouTube)

Se questa scena del crimine divenne così famosa non fu solo per l’efferatezza dell’omicidio, ma anche per due scritte fatte con il sangue ritrovate su due porte interne e che sembravano indicare l’autore: «Omar m’a tuer» era su una porta bianca, a circa un metro da terra, l’altra era appena leggibile sulla porta che portava alla stanza della caldaia: «Omar m’a t». La prima scritta conteneva un errore grammaticale, che secondo alcuni una persona «così colta» come Marchal non avrebbe commesso: la forma corretta sarebbe stata «Omar m’a tuée», “Omar mi ha uccisa”.

Il medico legale stabilì anche che l’agonia della donna era durata dai dieci ai trenta minuti. Poco prima di morire, aveva dunque tentato di denunciare il suo assassino, o era invece tutta una messa in scena? All’epoca non vennero svolte lunghe indagini per arrivare a identificare un sospettato: il giorno dopo il ritrovamento del corpo, il giardiniere della donna, di origine marocchina, sposato con due figli, venne arrestato. Da subito lui negò di essere il colpevole e la sua versione non cambiò mai.

La mattina in cui venne commesso l’omicidio, Raddad stava lavorando nel giardino di uno dei vicini della signora Marchal, che nella sua deposizione disse che l’uomo lasciò il lavoro intorno a mezzogiorno e per farvi ritorno alle 13:00. Lui ha confermato, dicendo che nel frattempo si era fermato al panificio e aveva pranzato nella sua casa di Le Cannet, a 7 chilometri dalla villa di Marchal. La sua versione non era però supportata da alcuna testimonianza. L’unica cosa certa è che alle 12:51 aveva telefonato alla moglie da una cabina telefonica vicino a casa sua. Viste le distanze, sarebbe stato difficile, ma non impossibile, commettere il fatto di cui era accusato.

Il processo iniziò nel 1994. In assenza di prove materiali decisive, in aula vennero sostenute due tesi. Secondo l’accusa, il 24 giugno del 1991, Omar Raddad aveva chiesto a Marchal un anticipo dello stipendio: era un giocatore, e avrebbe avuto bisogno di soldi per saldare i suoi debiti e coprire le spese di casa. Ghislaine Marchal si sarebbe rifiutata e lui avrebbe perso il controllo uccidendola e rubando i contanti contenuti nella borsa che venne ritrovata vuota nella camera da letto dentro alla villa.

Sempre secondo l’accusa, prima di morire Ghislaine Marchal sarebbe riuscita a trovare la forza di barricarsi da sola dentro alla stanza della cantina e di fare le scritte, trascinandosi da una parte all’altra del locale. Quest’ipotesi venne supportata da due perizie grafologiche: stabilirono che le due scritte vennero fatte dalla stessa persona, Ghislaine Marchal, e che l’errore di ortografia fu, appunto, un errore grossolano che la donna aveva già commesso in alcuni altri suoi scritti.

(Immagine da YouTube)

Gli avvocati difensori di Raddad, guidati da Jacques Vergès, celebre per il suo attivismo anticolonialista e per aver difeso diversi terroristi sia di destra che di sinistra, cercarono di dimostrare la fragilità di queste perizie, e di portare avanti la loro tesi: il 24 giugno del 1991, il vero assassino riuscì a entrare nella proprietà di Marchal senza essere notato, trascinò la donna nel seminterrato, la colpì alla testa e la costrinse a fare le scritte con il suo stesso sangue.

Alla questione della porta non venne comunque data una spiegazione soddisfacente né dalla difesa né dall’accusa. Per la difesa, come atto finale della messa in scena, l’assassino chiuse la porta della cantina dall’esterno con l’aiuto di una barra di ferro ricurva infilata sotto la fessura. Per l’accusa Ghislaine Marchal, ferita a morte, fece tutto da sola, spostando un letto di 12 chili.

Gli avvocati difensori dissero poi che una borsa vuota non poteva essere considerata la prova di un furto, che nessun gioiello o altro oggetto di valore era stato rubato e, cosa ancor più importante, il DNA di Raddad e le sue impronte digitali non furono mai trovate sulla scena del crimine. Né c’erano tracce di sangue sui suoi vestiti. Denunciarono anche la negligenza delle indagini: non vennero esaminati diversi elementi, come la trave di legno, il letto e il tubo di ferro che bloccava la porta e non vennero mai misurate le dita della vittima per verificare che fosse effettivamente lei l’autrice delle scritte. Nel frattempo, il corpo di Ghislaine Marchal era stato cremato, con il permesso del tribunale. Gli avvocati difensori sostennero infine che il movente attribuito a Raddad fosse piuttosto vago e poco fondato.

Diverse domande restavano però senza risposta: perché un assassino avrebbe dovuto perdere tempo a scrivere lo stesso messaggio due volte? E perché accusare il giardiniere? Alla fine del processo, venne esclusa l’ipotesi di un intruso e si stabilì che Omar Raddad fosse colpevole: venne condannato a 18 anni di carcere.

Il 2 febbraio del 1994, uscendo dal tribunale, Jacques Vergès parlò di un grave errore giudiziario, fece notare la mancanza di prove evidenti e la parzialità del presidente del tribunale. E pronunciò una frase che poi divenne famosa: «Cento anni fa abbiamo condannato un giovane ufficiale che aveva il torto di essere ebreo, oggi condanniamo un giardiniere perché ha il torto di essere magrebino». Paragonò cioè Raddad ad Alfred Dreyfus, che prima della Prima guerra mondiale fu accusato di aver venduto segreti militari alla Germania. Diverse personalità, tra cui un vescovo, la scrittrice Marguerite Duras e il regista Claude Lanzmann, firmarono a loro volta un appello per denunciare quella che consideravano un’ingiustizia e per chiedere un nuovo processo.

In un recente resoconto, Libération ha scritto che il verdetto non chiuse il caso che, anzi, entrò a far parte della storia giudiziaria del paese. Nel 1996, Raddad ricevette una grazia parziale dall’allora presidente Jacques Chirac, su richiesta del re del Marocco, e venne scarcerato nel 1998. Fu liberato, ma non dichiarato innocente.

Da quel momento in poi vennero presentate diverse richieste di revisione della condanna. Nel 1999, le indagini ricominciarono sulla base di due nuove perizie che arrivarono alla conclusione che non fosse così sicuro che fosse stata Marchal a scrivere «Omar m’a tuer». Le nuove analisi portarono alla scoperta che le scritte erano state fatte con il sangue di Marchal mescolato a del sangue maschile, ma dal confronto dei diversi DNA risultò che quello di Raddad non era presente da nessuna parte. Due anni dopo, siamo nel 2002, la Corte decise comunque di respingere la richiesta di revisione: il sangue poteva essere stato lasciato prima, dopo o durante l’omicidio, magari dagli investigatori, dai periti o dai giornalisti.

L’avvocata Sylvie Noachovitch, che difende Omar Raddad dal 2008, decise comunque di portare avanti il caso. Nel 2011 ottenne il permesso di condurre altre perizie sulle tracce di sangue, ma poi venne nuovamente bloccata. È stato grazie alla modifica legislativa del 2014 sulla revisione dei processi che ebbe la possibilità di proseguire i suoi approfondimenti con nuove e più evolute tecnologie, che hanno portato a concludere che ci siano forti dubbi sulla colpevolezza di Omar Raddad.

Oggi Raddad ha 59 anni ed è in attesa di una decisione sulla sua nuova richiesta di revisione del processo, che è stata depositata lo scorso giugno in una data “simbolica”: quella del ritrovamento, trent’anni fa, del corpo di Ghislaine Marchal.