Perché vediamo cose che non ci sono

Il nostro cervello ha la tendenza intrinseca a saltare a conclusioni, a individuare connessioni e schemi, e c'è una ragione evolutiva

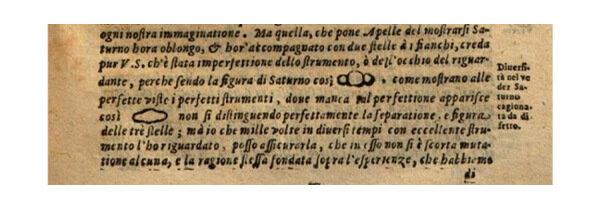

Nel 1610 Galileo Galilei osservò Saturno – il più distante dei cinque pianeti conosciuti fin dall’antichità – attraverso una versione potenziata di un primo modello di telescopio precedentemente ideato dall’ottico olandese Hans Lippershey. Galileo descrisse e disegnò Saturno come un pianeta «tricorporeo», formato da un corpo centrale e due rigonfiamenti laterali, e suppose – sulla base delle sue conoscenze pregresse – che quei rigonfiamenti fossero due satelliti. Fu l’astronomo olandese Christiaan Huygens, 45 anni dopo e grazie a strumenti più potenti, a scoprire che non si trattava di due corpi laterali ma di una struttura di anelli, le cui divisioni furono poi ulteriormente osservate e studiate da Giovanni Domenico Cassini tra il 1671 e il 1684.

La prima osservazione di Saturno da parte di Galileo è citata dallo scrittore statunitense e storico della scienza Michael Shermer nel libro The Believing Brain come un esempio chiaro del modo in cui normalmente gli esseri umani formano le loro credenze sul mondo, ossia attraverso schemi «cercati» ed elaborati dal cervello a partire dai dati ottenuti attraverso i sensi. «Le credenze vengono prima, le spiegazioni di quelle credenze seguono», sintetizza Shermer. È quindi molto facile convincersi di qualcosa che potrebbe non esistere realmente: perché, in un certo senso, è così che funzioniamo normalmente.

Una volta che le credenze si sono formate, scrive Shermer, il nostro cervello comincia a cercare prove che le sostengano, per accelerarne il processo di consolidamento in un ciclo continuo di conferma delle proprie convinzioni. Di questo argomento si è occupata la popolare fisica teorica e divulgatrice tedesca Sabine Hossenfelder, ricercatrice all’Istituto di Studi Avanzati di Francoforte (FIAS), in un recente video pubblicato sul suo canale YouTube e sviluppato a partire dalla definizione di apofenia.

L’apofenia è la tendenza umana a riconoscere connessioni o schemi significativi in dati, stimoli o strutture che in realtà stanno in rapporti del tutto casuali tra loro. «Il nostro cervello produce molti falsi positivi: vediamo schemi che non ci sono, vediamo intenzioni dove non ce ne sono», chiarisce Hossenfelder. È un fenomeno implicato in diversi comportamenti umani, come per esempio nella fallacia del giocatore d’azzardo, l’errore logico che porta i giocatori a intravedere schemi ricorrenti nei numeri delle lotterie o delle ruote della roulette.

Un caso celebre e citato di questa fallacia risale al 18 agosto 1913, al Casinò di Monte Carlo, nel Principato di Monaco. Al gioco della roulette la pallina finì sul nero 26 volte di fila, un evento estremamente raro: la probabilità che una sequenza simile si verifichi, supponendo che il sistema non sia truccato, è di circa una su 66,6 milioni. Si racconta che quella sera i giocatori persero milioni di franchi scommettendo contro il nero: supponendo che si fosse creato uno squilibrio nella casualità della ruota, si aspettavano che quella serie di neri dovesse essere seguita da una lunga serie di rossi.

Un altro caso particolare di apofenia è la pareidolia, la percezione di immagini o suoni generata da stimoli casuali. Appartengono a questo tipo di apofenia la percezione di volti o sorrisi in oggetti inanimati, o di figure religiose in formazioni carsiche, nel cibo o tra le nuvole. «Queste connessioni che vediamo tra cose non correlate non sono sbagliate, ma non sono particolarmente significative. Il fatto di vederle ci dice di più sul nostro cervello che sulle cose che il nostro cervello connette», spiega Hossenfelder.

Visualizza questo post su Instagram

In un esperimento condotto da ricercatori dell’Università di Toronto e di altri istituti in Cina e pubblicato nel 2014 sulla rivista scientifica Cortex, a un gruppo di persone fu chiesto di guardare una serie di immagini mentre ciascuna si sottoponeva a risonanze magnetiche funzionali (fMRI) per misurare eventuali segnali di aumento dell’attività dei neuroni nelle varie aree del cervello. In tutte le immagini era presente un “disturbo” visivo simile a quello presente sulle vecchie tv in caso di assenza di segnale. Alcune immagini, oltre alla nebbia di fondo, mostravano volti maschili o lettere dell’alfabeto, a volte facili e a volte difficili da distinguere ma comunque presenti. E altre immagini non mostravano alcun volto né lettera: soltanto disturbo visivo.

Allo stesso gruppo di persone, una settimana dopo la prima fase dell’esperimento, furono mostrate nuove immagini con lo stesso disturbo di fondo, facendo credere a quelle persone che – come la volta precedente – alcune immagini mostrassero volti o lettere e altre no. Solo che in questa seconda fase dell’esperimento nessuna immagine ne nascondeva per davvero. I partecipanti riferirono di aver individuato dei volti nel 34 per cento dei casi e delle lettere nel 38 per cento dei casi: avevano visto qualcosa che non c’era. Tramite gli esami diagnostici condotti durante l’esperimento, i ricercatori furono in grado di confermare che l’attività cerebrale associata alle identificazioni errate interessava la stessa area del cervello – area fusiforme facciale, FFA – normalmente coinvolta nel riconoscimento dei volti (e anche, secondo altre ricerche, nell’identificazione delle differenze tra oggetti).

– Leggi anche: Non siamo fatti per accettare la realtà

Nell’esperimento centrale di un precedente studio dell’Università di Montréal e dell’Università di Glasgow, pubblicato nel 2003 e definito pionieristico in questo ambito di ricerca, ai partecipanti furono mostrate piccole immagini contenenti soltanto disturbo visivo di colore bianco. Fu però detto loro che metà di quelle immagini conteneva la lettera “S”, oltre al disturbo. E come risultato molti di loro dichiararono di averla individuata, quando invece nessuna immagine la conteneva.

Raccogliendo tutte le immagini in cui i partecipanti avevano identificato la lettera “S” – e fu ritenuta questa, la parte più significativa dell’esperimento – i ricercatori si accorsero che la sovrapposizione di quelle immagini ne produceva una in cui era chiaramente distinguibile una “S”. In una distribuzione casuale di punti su uno schermo, afferma Hossenfelder commentando questo studio, potrebbe di tanto in tanto apparire una forma simile a una “S”. Se poi si selezionano tutte le distribuzioni casuali in cui quella forma era distinguibile, e si scartano tutte le altre, «troverai davvero quello che stavi cercando». «Questo esperimento mostra che il cervello è davvero bravo a trovare schemi. Ma è pessimo nel calcolare la probabilità che uno schema possa essersi verificato per coincidenza», spiega Hossenfelder.

– Leggi anche: Perché vediamo le facce negli oggetti?

I volti rientrano nel tipo di schemi che gli esseri umani sono particolarmente bravi a individuare, principalmente per ragioni di sopravvivenza. «Vediamo facce ovunque e in qualsiasi cosa», sintetizza Hossenfelder. Nel 1976 la sonda Viking 1 in orbita su Marte fotografò un’ampia regione della superficie marziana, chiamata Cydonia, che attirò molte attenzioni mediatiche e suscitò curiosità e speculazioni nell’opinione pubblica. Alcune immagini mostravano un’irregolarità della superficie marziana che, per un effetto di luci e ombre, e anche a causa della bassa risoluzione delle fotografie, sembrava riprodurre i tratti di un volto umano. Oltre vent’anni più tardi, le osservazioni compiute attraverso nuovi veicoli spaziali – con immagini a risoluzione molto più alta rispetto a quella delle immagini scattate dalla Viking 1 – permisero di chiarire l’illusione ottica.

Un’immagine della “Faccia di Cydonia” su Marte ottenuta dalla sonda Mars Global Surveyor, nel 1998; nel riquadro più piccolo, la stessa area ripresa dalla sonda Viking 1, nel 1976 (NASA)

Un nuovo esempio di pareidolia nell’osservazione della superficie marziana, a partire da immagini di qualità ancora migliore che in passato, circolò scherzosamente nel 2012, quando alcuni appassionati di UFO individuarono un topo nel particolare di una foto panoramica scattata su Marte dal rover Curiosity.

'Mars Rat' Taking Internet by Storm https://t.co/PVCTfkRRig

— RealMarsRat (@RealMarsRat) February 13, 2020

«Quando ci mancano informazioni, il nostro cervello riempie i dettagli utilizzando qualunque cosa pensa che sia la corrispondenza migliore», chiarisce Hossenfelder. Come spiegato da Shermer in The Believing Brain, i mezzi a disposizione di Galileo non gli permisero di osservare gli anelli di Saturno ma bastarono a permettergli di notare qualcosa di strano, ossia che non si trattava di un pianeta rotondo come gli altri. A dicembre scorso, il fotografo e astrofisico spagnolo Jordi Busqué ha pubblicato una fotografia utile a farsi un’idea dell’immagine osservata da Galileo nel 1610. E ancora adesso, ingrandendo una fotografia come questa, scattata senza telescopio, è facilmente intuibile come Galileo trasse dall’osservazione di Saturno l’impressione di un triplice pianeta anziché di un pianeta con degli anelli intorno.

In 1610 Galileo was the first to look at Saturn through a telescope. It was a crappy one and so he could not see the rings well. He described Saturn as having ears.

The photo below was taken without a telescope: The ears are still there!#SaturnJupiterConjunction #SaturnsEars pic.twitter.com/D2m7IaMfzO— Jordi Busqué (@jordibusque) December 22, 2020

Con lo stesso strumento utilizzato per l’osservazione di Saturno, Galileo aveva osservato i satelliti maggiori intorno a Giove, una scoperta particolarmente significativa come prova del fatto che la Terra non fosse il centro dell’Universo. Era un’ulteriore prova a sostegno del sistema eliocentrico copernicano, «a cui Galileo si era già impegnato a credere ancor prima di poterlo dimostrare», ricorda Shermer. La pensavano diversamente molti suoi colleghi, alcuni dei quali ipotizzarono che lui avesse manomesso gli strumenti inserendo i satelliti all’interno del «tubo», sulle lenti, e rifiutarono pertanto di utilizzare il suo telescopio.

Opere di Galileo Galilei, 1655 (Books.google.it)

I capovolgimenti nel circolo di conferma delle proprie convinzioni, secondo Shermer, sono un evento molto raro. Tendono a verificarsi più spesso nella scienza, ma non così frequentemente come ci si potrebbe aspettare sulla base di una visione idealizzata del “metodo scientifico”, in cui «soltanto i fatti contano». «La ragione è che anche gli scienziati sono persone, non meno soggette alle emozioni e all’attrazione dei pregiudizi cognitivi nel modellare e rafforzare le credenze», scrive Shermer.

Il nostro cervello ha una «tendenza intrinseca» a saltare alle conclusioni, spiega Hossenfelder, e a vedere connessioni significative anche quando non ce ne sono. «Ecco perché esistono astrofisici che urlano “alieni!” ogni volta che hanno dati inspiegabili, e perché esistono fisici delle particelle che si entusiasmano per ogni piccola “anomalia”, anche se dovrebbero sapere che stanno quasi certamente sprecando il loro tempo». Ed è lo stesso motivo per cui, in contesti non accademici e meno istituzionali, tante persone subiscono il fascino delle teorie del complotto. «Se qualcuno che conoscono si ammala, non possono considerarla una sfortunata coincidenza: cercheranno una spiegazione e, se la cercano, alla fine ne troveranno una. Forse un qualche tipo di radiazione, o magari sostanze chimiche, o il governo cattivo. Non importa: il cervello vuole una spiegazione».

– Leggi anche: Breve storia dei no vax

Secondo Hossenfelder, il funzionamento normale dei processi cognitivi prevede che il cervello tiri sempre fuori qualcosa di compatibile con il “rumore di fondo”, qualcosa di utile a riempire gli spazi vuoti, a prescindere dal fatto che disponga o meno delle informazioni sufficienti a trarre quella conclusione in modo affidabile. «Il cervello umano non è soltanto una macchina passiva di analisi di dati. Non vede semplicemente un’immagine e dice: “non ho abbastanza dati, forse è disturbo, o forse no”». Ed evolutivamente ha senso che sia così, continua Hossenfelder: è meglio avvistare un pericolo in assenza di un pericolo, che rischiare di non avvistarne uno realmente presente.

Nella psicologia evoluzionista – la branca della psicologia che studia la selezione e lo sviluppo dei processi psicologici in funzione del loro valore adattivo per l’individuo – l’apofenia non è considerata un difetto né un disturbo, come invece era originariamente intesa nella prima formulazione dello psichiatra tedesco Klaus Conrad, che nel 1958 la associò ai primi stadi della schizofrenia. Una delle spiegazioni proposte dagli psicologi è che l’apofenia sia il risultato di apprendimenti evolutivi legati a stati di bisogno.

In un esperimento molto citato in questa branca di studi – ideato alla fine degli anni Quaranta dallo psicologo americano Burrhus Frederic Skinner e noto come la “scatola di Skinner” – alcuni piccioni affamati posti singolarmente in una scatola ricevevano a intervalli di tempo casuali una porzione di cibo. Anziché attribuire alla casualità l’arrivo del cibo, il piccione tendeva a ripetere il movimento eseguito quando aveva ricevuto il cibo le prime volte, e continuava a farlo anche se il cibo non arrivava. Alcuni giravano in senso antiorario, altri giravano in tondo: la maggior parte dei piccioni mostrò un qualche tipo di comportamento specifico.

Skinner concluse che i piccioni possono subire condizionamenti tali da portarli a sviluppare comportamenti «superstiziosi» nella convinzione che saranno nutriti. «L’uccello si comporta come se ci fosse una relazione causale tra il suo comportamento e la presentazione del cibo, sebbene tale relazione manchi», scrisse. Esperimenti simili furono condotti in seguito anche con gli esseri umani, utilizzando un sistema di punteggi come “rinforzo”, al posto del cibo, e ottenendo risultati assimilabili a quelli della scatola di Skinner. «Il comportamento superstizioso è definito come un comportamento prodotto da programmi con tempi di consegna del rinforzo indipendenti dalla risposta, in cui esiste soltanto una relazione accidentale tra risposte e consegna dei rinforzi», scrisse lo psicologo giapponese Koichi Ono, docente della Komazawa University di Tokyo e autore di uno degli studi più citati sulla superstizione negli esseri umani.

La teoria del condizionamento operante sviluppata da Skinner e da altri influenti psicologi del comportamentismo – lo studio scientifico degli aspetti esteriori, direttamente osservabili, dell’attività mentale – contribuì a fornire spiegazioni delle diverse modalità di apprendimento di molti comportamenti umani. Favorì tuttavia il rapido sviluppo di un approccio accademico successivamente contestato da altri psicologi, secondo i quali quell’approccio scoraggiava lo studio di altri processi comportamentali non facilmente spiegabili soltanto in termini di apprendimento skinneriano.

– Leggi anche: Come si insegna a un computer a imparare