È troppo facile copiare Muji

I suoi prodotti minimali e sempre uguali sono facilmente riproposti dalle aziende cinesi a prezzi molto più bassi, con conseguenze preoccupanti per l'azienda

Il design minimalista e funzionale che ha fatto il successo dell’azienda giapponese Muji rischia di essere anche la causa delle sue recenti difficoltà, soprattutto all’estero, come ha raccontato Bloomberg. Muji è famosa per gli oggetti, l’abbigliamento e l’arredamento di buona qualità, i prezzi mediamente contenuti e il design essenziale, privo di loghi; nel tempo è diventata una marca “di culto” ma in molti mercati stranieri sta facendo fatica, soprattutto per la scarsa capacità di adattarsi alle esigenze locali e per la rivalità con grosse aziende cinesi che ne imitano i prodotti vendendoli a prezzi ancora più bassi.

Muji venne fondata nel 1980 con il nome di Mujirushi Ryōhin, che significa proprio “oggetti di buona qualità senza marchio”. Inizialmente era una linea di 40 prodotti della catena di supermercati The Seiyu: erano avvolti in un cellophane trasparente, con etichette marroni e scritte rosse, nell’intento di limitare i costi di imballaggio e pubblicità. Muji si poneva infatti in controtendenza con l’offerta delle aziende e le richieste dei clienti dell’epoca, che pretendevano lusso e perfezione estetica in cambio di costi alti. Muji – con lo slogan “c’è un motivo se i nostri prezzi sono più bassi” – puntava invece sulla funzionalità e sulla riduzione dello spreco, a partire da un prodotto di buona qualità: vendeva per esempio i funghi shiitake anche se rotti a pezzi, e gli spaghetti a forma di U, con la parte che di solito viene tagliata per renderli dritti.

Nel 1989 la Seiyu trasformò Ryohin Keikaku, che controlla Muji, in un’azienda a parte: da allora iniziò il successo del marchio. In Giappone si mise a vendere cibo, valigie, mobili, fino ad arrivare ai 7.000 prodotti del catalogo attuale: sono minimalisti, modulari e restano spesso invariati per anni, a dimostrazione della perfezione del loro design e della ricerca di sostenibilità dell’azienda. Nel 1991 aprì il primo negozio a Londra ma l’espansione all’estero iniziò solo nei primi anni 2000; in Italia arrivò nel dicembre 2004, in corso Buenos Aires a Milano. Un grosso passo fu l’entrata nel mercato cinese, nel 2012: da allora i ricavi dell’azienda sono più che raddoppiati – ora valgono 3,7 miliardi di dollari – e le vendite nei negozi all’estero pesano più del 40 per cento del totale.

Dopo un decennio di espansione, oggi Muji è in difficoltà. Lo scorso aprile Ryohin Keikaku aveva riportato il primo calo di reddito operativo (che si ottiene sottraendo i costi operativi dai ricavi) degli ultimi otto anni, una previsione finanziaria inferiore alle aspettative degli analisti, e un calo di vendite in Cina; dal 2013 al 2018 il valore della società era triplicato ma nell’ultimo anno le sue azioni sono diminuite di valore di quasi il 40 per cento. Bloomberg spiega che dopo la crisi di grosse aziende come Sony e Panasonic, ora ridotte all’ombra di quel che erano un tempo, Muji era una delle poche realtà giapponesi ancora presenti in tutto il mondo; il suo declino però potrebbe confermare la scarsa rilevanza del Giappone sui mercati internazionali, nonostante sia la terza economia mondiale: il suo unico vero rivenditore globale infatti è l’azienda di abbigliamento Uniqlo.

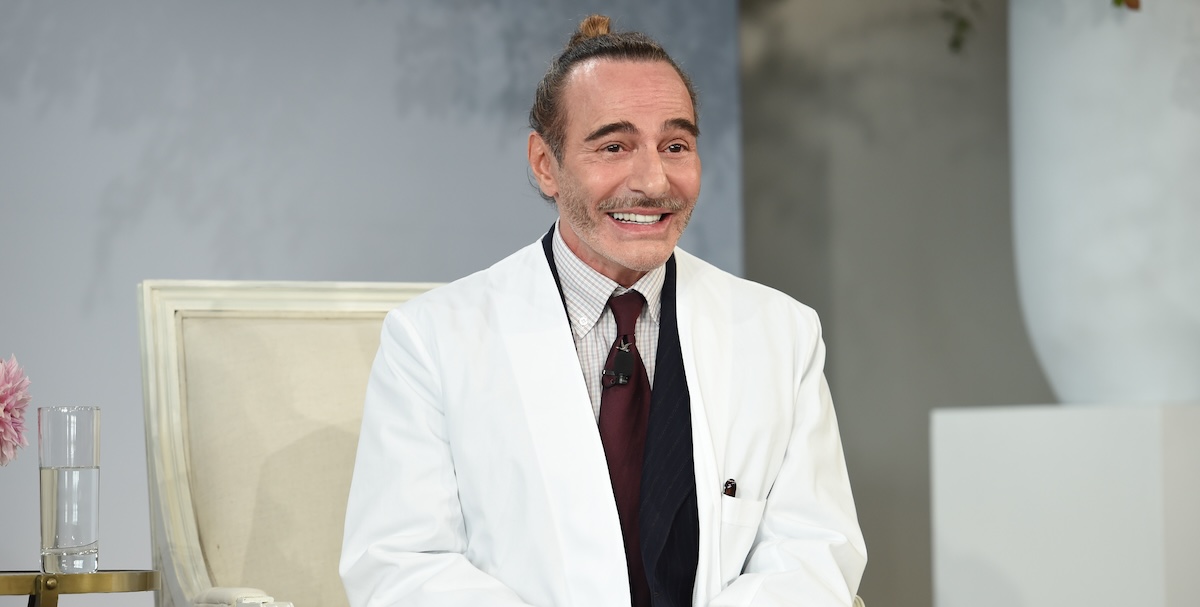

Satoru Matsuzaki, da quattro anni presidente di Muji, si augura di riuscire a portare il marchio in tutto il mondo, ma sa che per farlo deve cambiare molte cose. Dal 2011 ha aperto punti vendita dalla Cina al Kuwait e da quando è alla presidenza ha introdotto novità come gli hotel e gli autobus a marchio Muji, e ha cercato di penetrare in nuovi mercati come l’India e la Svizzera; ora ha deciso di inserirsi in località più economiche e di realizzare prodotti specificatamente rivolti alla Cina.

Quest’ultimo è uno dei punti deboli della strategia di Muji, che si è sempre limitata a esportare i suoi prodotti pensati per il Giappone e considerati perfetti e universali. Se si parla di penne, potrebbe non essere un problema, nota Bloomberg, ma lo diventa per molti altri oggetti: per esempio ha impiegato dieci anni a introdurre lenzuola che fossero adatte per le misure dei letti cinesi. Un altro problema è che un prodotto, una volta messo a punto, resta uguale per anni, favorendo gli imitatori soprattutto cinesi e a buon mercato. Anche questo è un guaio soprattutto all’estero, dove i prodotti di Muji costano molto più che in Giappone a causa di tasse e tariffe commerciali. Bloomberg fa un confronto con i prezzi che si trovano in un grande magazzino di Shanhgai: lì un piccolo bloc-notes di Muji costa 25 yuan (3,24 euro) mentre in Giappone costa 315 yen, 2,6 euro; un ventilatore portatile costa 190 yuan (25 euro) contro i 5 di Miniso, una delle principali aziende imitatrici cinesi.

Miniso venne fondata a Tokyo dall’imprenditore cinese Ye Guofu e dal designer giapponese Miyake Junya; ha sede a Guangzhou ma insiste moltissimo sulla componente e l’estetica giapponese, tanto che è stata accusata spesso di imitarne lo stile senza offrire però la stessa qualità. Vende un po’ di tutto – trucchi, oggetti di cartoleria, utensili da cucina, giocattoli – ha negozi in Asia, Europa, Africa, Nord e Sud America per un totale di 80 Paesi e nel 2018 ha avuto ricavi per 22 miliardi di euro.

https://www.instagram.com/p/Brpu0Q4nMyW/

Altri rivali di Muji in Cina sono Nome, fondata nel 2015 da Chen Hao e con sede a Guangzhou, che si ispira al design nord-europeo e ha anche fondato un centro di Ricerca in Svezia con 100 designer; e OCE (Objects, Clothes, Experience), presente solo in Cina e sempre ispirata al design minimale del Nord Europa, non lontano poi da quello di Muji.

Per restare competitiva sui mercati esteri, Muji ha intenzione di produrre più oggetti nei Paesi in cui sono venduti, per esempio prevede per il prossimo anno più di 200 destinati all’India e fabbricati in loco. Sposterà parte della produzione nel Sud Est Asiatico, dove la manodopera è più economica, pur mantenendo l’intero settore della cosmetica in Giappone, per garantire l’alta qualità della materie prima.

A settembre ha aperto il suo primo ufficio per lo sviluppo in Cina, con dipendenti che hanno il compito di osservare le mode locali. Matsuzaki ha spiegato che in Cina «dobbiamo vendere prodotti che per la clientela cinese sono fondamentali o di cui hanno bisogno. Finora ci hanno comprati perché siamo il marchio Muji, ma è il momento di diventare parte della vita quotidiana di tutti». Bloomberg scrive che per avere successo Muji potrebbe dover rinunciare a pezzi della sua filosofia, e ridurre per esempio l’offerta a pochi prodotti con alta potenzialità di vendita, aprire grossi punti vendita nei quartieri lussuosi dello shopping e produrre con un occhio sulla velocità più che sulla durata. È una scelta che rischia però di snaturare un po’ il marchio, allontanando i clienti più affezionati. Matsuzaki è certo di riuscire a tenere tutto insieme, come ha spiegato a Bloomberg: «abbiamo iniziato nel 1980 facendo affari con pezzi di funghi shiitake, ora siamo diventati un unico pezzo di tofu. Entro il 2030 vorremmo valere come due o tre tofu».