Smentire le bufale è inutile?

Uno studio dell'IMT di Lucca dice che chi vuole credere alle notizie false e ai complotti ci crede a prescindere

di Caitlin Dewey - Washington Post

Caitlin Dewey è una giornalista del Washington Post che da più di un anno cura la rubrica settimanale “What was fake this week” (“cosa era falso questa settimana”) in cui spiega le più diffuse e interessanti bufale di quei giorni. Ogni settimana Dewey prende una bufala, una bugia, una notizia non vera spacciata per vera e fa quello che si definisce debunking: smonta, smentisce e smaschera la bugia, dicendo come stanno in realtà le cose e come quella bugia è nata e cresciuta, soprattutto grazie a chi la condivide sui social network. Questa settimana Dewey non ha fatto nessun debunking e ha usato la sua rubrica per parlare di Debunking in a World of Tribes (“fare debunking in un mondo fatto di tribù”), uno studio accademico che spiega che il debunking serve in realtà a poco.

Solitamente questo spazio è dedicato a smentire le bugie, le bufale e le teorie del complotto che giorno dopo giorno girano su internet. Questa settimana non posso farlo. Mi devo astenere: c’è uno studio che dice che ogni tentativo di debunking è, per dirla in breve, inutile.

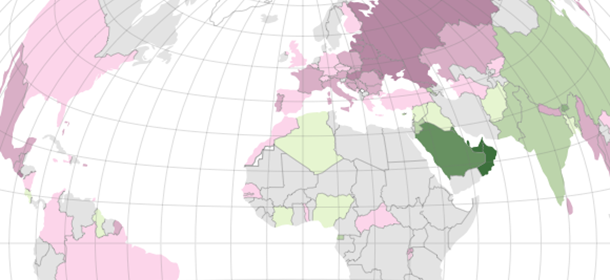

Walter Quattrociocchi – capo del CSSLab dell’IMT di Lucca, che si occupa di scienze sociali computazionali – ha raggiunto questa conclusione dopo che insieme a un team di altri sette ricercatori ha studiato come due gruppi di utenti statunitensi di Facebook hanno interagito con le notizie che gli comparivano davanti. Nel primo gruppo c’erano persone abituate a leggere su Facebook notizie che arrivano da rispettabili riviste scientifiche. Nel secondo gruppo c’erano persone che preferiscono invece pagine di altro tipo: quelle contro i vaccini, quelle che vedono complotti un po’ ovunque, quelle che parlano degli “Illuminati”, una società segretissima e molto elitaria che, pare, deciderebbe le sorti del mondo.

Lo studio di Quattrociocchi è arrivato a due importanti conclusioni. Primo: i due gruppi non si sovrapponevano per niente: i “disinformati” – per chiamarli con un termine elegante – non vedevano mai su Facebook le notizie vere. Secondo: quando i “disinformati” incontravano notizie che smontavano e spiegavano le bugie che avevano letto, non cambiavano comunque la loro opinione. Dopo aver incontrato un post che provava a smentire una qualche teoria del complotto, quelli che credevano in quella teoria erano anzi ancora più propensi a commentare e fare “mi piace” a notizie a favore di quella teoria.

Quattrociocchi ha spiegato che questo effetto contro-intuitivo – più vedo smentite, più ci credo – ha a che fare con l’eco mediatico di certe notizie. Contesti come Facebook permettono alle persone di modellare quello che leggono in base ai loro gusti. Quelle persone sono quindi sempre più esposte a notizie che – scrivono i ricercatori – sono «allineate con quello in cui credono» (Quattrociocchi ha anche spiegato che serviranno ancora più ricerche per stabilire se questa tendenza è accentuata da alcuni algoritmi di Facebook, come ha suggerito un controverso studio pubblicato lo scorso maggio).

Le identità di molti gruppi che credono alle teorie del complotto si basano proprio sul rifiuto delle “classiche” fonti d’informazione. Certe persone continuano a rifiutare notizie di debunking persino quando si trovano davanti a testimonianze in prima persona, statistiche o prove solidissime.

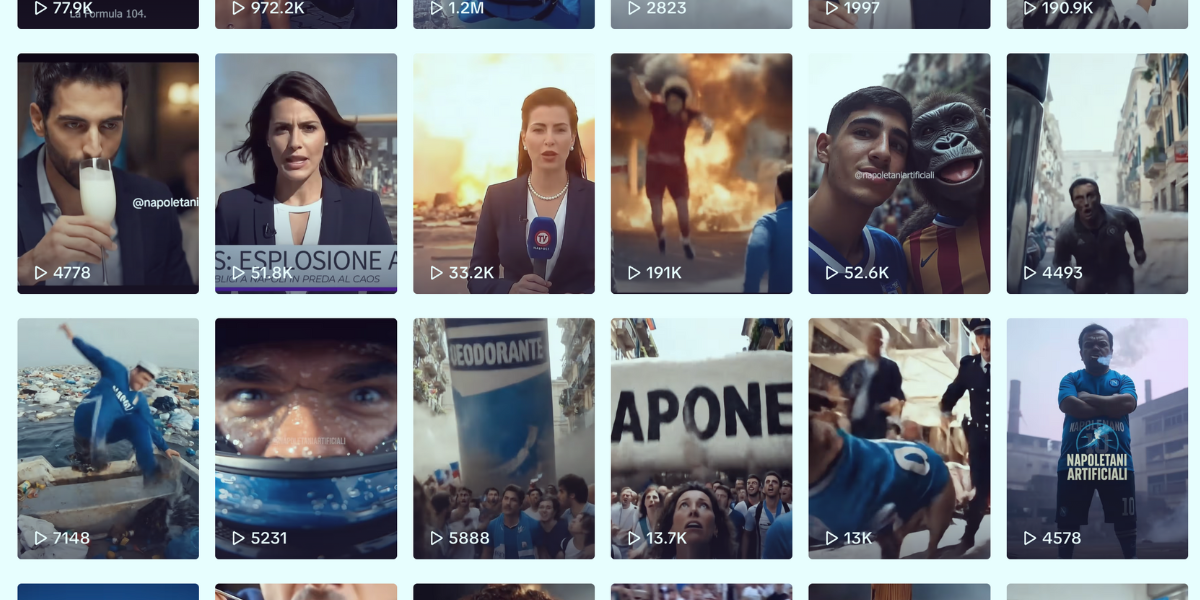

Tutto questo è molto deprimente, e non solo perché è da 76 settimane che scrivo questa rubrica, che fa proprio debunking. È deprimente perché secondo Quattrociocchi che si faccia o non si faccia debunking cambia comunque poco: le bufale ci sono lo stesso e, anzi, si diffondono ancora di più. Se si prendono le bufale e si cerca di smontarle, si vede che sono fatte da un misto di errori, analfabetismo funzionale e sfiducia nelle istituzioni: non proprio problemi facilmente risolvibili.

Questi problemi sono accentuati dalla grande quantità di informazioni disponibili su internet e dal ritmo al quale escono nuove informazioni. Per dirla in breve: nessuno ha il tempo o la capacità cognitiva per cogliere e smascherare ogni sfumatura o discrepanza. Quattrociocchi e i suoi colleghi hanno scritto che «Facebook e Twitter hanno creato un canale diretto attraverso cui i contenuti arrivano dai produttori ai consumatori – da chi scrive a chi legge – cambiando il modo in cui gli utenti si informano, discutono le idee e danno forma al loro punto di vista sul mondo. Questo scenario potrebbe generare confusione su cosa causa i problemi globali e sociali, incoraggiando così un senso di paranoia basato su false voci».

Posso confermarlo: è proprio quello che sta succedendo. E, a quanto pare, fare debunking non serve a niente. La rubrica “What was fake” tornerà comunque settimana prossima nella sua solita forma, nonostante la sua futilità mi affligga.

© Washington Post 2015