Gli accordi di Oslo, vent’anni fa

Il 13 settembre 1993 Rabin e Arafat si strinsero la mano in una delle fotografie più note del Novecento: cosa si decise e cosa è rimasto fermo da allora

Alle 11 e 43 del 13 settembre 1993, nel cortile della Casa Bianca, Ytzhak Rabin, primo ministro israeliano, e Yasser Arafat, leader dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP), firmarono quelli che passarono alla storia come gli accordi di Oslo. Era la prima volta che i due paesi si riconoscevano come legittimi interlocutori ed era la prima volta che i due leader si stringevano la mano in pubblico.

Perché sono importanti

Con la “Dichiarazione dei principi”, il nome del documento prodotto dagli accordi di Oslo, per la prima volta gli israeliani riconobbero nell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina l’interlocutore ufficiale che parlava per il popolo palestinese e gli riconobbero il diritto di governare su alcuni dei territori occupati. L’OLP da parte sua riconobbe il diritto di Israele a esistere e rinunciò formalmente all’uso della violenza per ottenere i suoi scopi, cioè la creazione di uno stato palestinese.

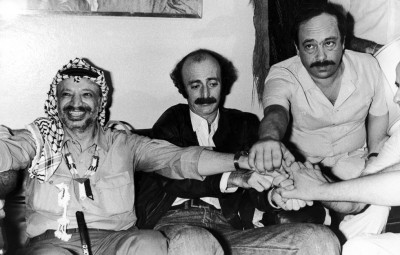

Questi riconoscimenti reciproci erano già di per sé una novità assoluta nei rapporti tra Israele e i palestinesi, ma l’accordo conteneva anche un piano specifico per mettere in atto una soluzione definitiva alla “questione palestinese”. Israele prometteva di ritirarsi da Gaza e dall’area di Gerico, nella Cisgiordania. Prometteva anche che nei cinque anni successivi si sarebbe ritirata da altri territori occupati militarmente. Secondo gli accordi in questi territori si sarebbero insediati dei governi palestinesi eletti localmente, l’Autorità Nazionale Palestinese (ANP). La foto della stretta di mano tra Arafat e Rabin il giorno in cui gli accordi vennero firmati divenne un simbolo internazionale del tentativo dei due popoli di giungere a un accordo pacifico (qui potete vedere il video della firma).

Come scrissero molti commentatori, gli accordi prevedevano da parte dei palestinesi una serie di difficili concessioni immediate (il riconoscimento di Israele e la rinuncia alla violenza), mentre gli israeliani avrebbero dovuto fare le concessioni difficili più avanti (completare il ritiro delle truppe dal resto dei territori occupati). Quasi tutte le questioni più complicate, come lo status di Gerusalemme e il destino degli insediamenti dei coloni ebraici in Cisgiordania, non furono discusse durante i negoziati e vennero rimandate alle riunioni successive.

Perché Oslo?

La strada che portò alla stretta di mano nel cortile della Casa Bianca fu lunga e complicata. Per quanto la firma definitiva sugli accordi avvenne davanti a un presidente americano, i primi incontri tra i delegati palestinesi e quelli israeliani cominciarono senza la mediazione degli Stati Uniti. Delegati palestinesi e israeliani presero contatto spontaneamente e la Norvegia offrì il suo territorio per ospitare le trattative.

I delegati si incontrarono in una villetta circondata da un bosco fuori da Oslo. Ci furono 14 sessioni di negoziati ufficiali tra il 1992 e il 1993. I delegati vivevano nella stessa villa e a volte passeggiavano insieme per i boschi, quindi accanto agli incontri ufficiali ci furono anche moltissime discussioni e incontri informali. Al termine di questi incontri i negoziatori produssero la Dichiarazione dei principi, che venne sottoposta e accettata dal governo israeliano e dai capi dell’OLP.

Il fallimento di Oslo

Nel 1995 Rabin e Arafat firmarono un’altra serie di accordi, Oslo II, che garantivano all’OLP il governo di numerose città e villaggi a Gaza e nella Cisgiordania, dopo che nel luglio del 1994, Israele aveva cominciato a ritirare l’esercito da alcuni dei territorio occupati. All’epoca però lo scetticismo nei confronti degli accordi stava già crescendo da entrambe le parti.

Arafat e l’OLP non avevano il controllo su tutti i gruppi militari che combattevano per la liberazione della Palestina. In particolare Hamas e la Jihad Islamica, due gruppi di matrice religiosa, e il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, si schierarono contro gli accordi. Nei mesi successivi alla firma ci fu un aumento degli attacchi contro Israele, con attentati e autobombe in molte città.

Alcuni israeliani criticarono Arafat perché non era in grado di garantire gli accordi di pace, mentre altri accusarono addirittura l’OLP di essere complice dei gruppi che continuavano la lotta armata. In Israele subito dopo gli accordi ci fu un voto di fiducia al governo che terminò con uno scarto di una manciata di voti. In particolare il partito di destra, il Likud, era contrario agli accordi e gli scettici aumentarono con gli attacchi e le violenze che fecero seguito agli accordi.

Nello stesso momento Israele rallentò la sua politica degli insediamenti in Cisgiordania – quelle comunità di israeliani, spesso molto religiose, che si trovano nei territori occupati da cui l’esercito avrebbe dovuto gradualmente ritirarsi – ma non la fermò. La popolazione dei coloni in Cisgiordania crebbe di circa 10 mila persone l’anno.

Nel 1995 Rabin, il principale fautore degli accordi, fu ucciso da un fanatico religioso ebreo. Nel 1996 il Likud, ostile agli accordi, vinse le elezioni. Il nuovo primo ministro – che è anche l’attuale primo ministro, Benjamin Netanyahu – aveva più volte pubblicamente definito gli accordi di Oslo un errore. Ufficialmente non li rinnegò mai ma non compì gesti per metterli in pratica. In sostanza, negli ultimi vent’anni sono falliti quasi tutti gli altri incontri che avrebbero dovuto risolvere le questioni lasciate in sospeso da Oslo (qui trovate un’infografica di Al Jazeera con l’elenco di tutti gli incontri).

Uno degli incontri più importanti, considerato spesso il definitivo tramonto degli accordi di Oslo, fu quello di Camp David, nel luglio del 2000, dove si incontrarono il successore di Netanyahu, il premier laburista Ehud Barak, e Yasser Arafat. Il mediatore fu nuovamente Bill Clinton. I negoziatori avrebbero dovuto risolvere le questioni più delicate lasciate in sospeso da Oslo, come per esempio definire i nuovi passaggi di territori dell’ANP e decidere lo status di Gerusalemme. I negoziati fallirono e pochi mesi dopo scoppiò la Seconda Intifada, una serie di scontri molto duri tra palestinesi e israeliani – con molte autobombe, attacchi suicidi e lanci di missili – che sarebbe terminata soltanto nel 2005.

Gli accordi di Oslo, 20 anni dopo

Lo scorso 29 agosto, Uri Savir, uno dei principali inviati israeliani impegnati nei negoziati, ha scritto un articolo sul New York Times per fare un bilancio degli accordi di Oslo vent’anni dopo la loro firma. Lo scopo principale degli accordi, mettere fine a un conflitto durato più di 50 anni, scrive Savir, è stato fallito. Il fallimento è dovuto a numerosi fattori, tra cui l’insicurezza di Israele, le difficoltà dei palestinesi di presentarsi con un’unica voce alle trattative e alla difficoltà di alcuni gruppi di rinunciare alla violenza come mezzo di lotta politica.

Ma gli accordi di Oslo hanno raggiunto altri obiettivi: per esempio la creazione di un autogoverno in Palestina, l’Autorità Nazionale Palestinese, che esiste ancora oggi. L’assetto territoriale nel quale si trova tutt’ora l’area della Cisgiordania è il risultato diretto degli accordi di Oslo: attualmente l’ANP controlla alcune aree della Cisgiordania sia civilmente che militarmente, grazie alle sue forze di sicurezza. Altre aree sono amministrate civilmente, ma il controllo militare è rimasto israeliano, mentre ci sono molte altre aree sotto controllo israeliano sia militare che civile (queste tre aree si chiamano A, B e C). Le prime due aree avrebbero dovuto ingrandirsi, ma il fallimento nel raggiungimento degli accordi definitivi ha di fatto cristallizzato la situazione.

Oslo eliminò completamente dal tavolo delle trattative le possibilità di soluzioni “massimaliste”, quelle che erano auspicate dagli estremisti sia in Palestina che in Israele. Si trattava delle soluzioni rispettivamente del “Grande Israele” e della “Grande Palestina”, stati che sarebbero dovuti andare dal fiume Giordano al mare e che al loro interno non avrebbero previsto spazio per i membri dell’altro popolo. Con gli accordi di Oslo divenne chiaro che la soluzione alla questione palestinese avrebbe dovuto contemplare due stati per due popoli.