L’obiezione di coscienza non può essere legale

Il bel libro di Chiara Lalli riassume la storia italiana del rifiuto a obbedire alla legge e spiega perché quindi non può essere una legge

di Chiara Lalli

Provate a domandarvi: «Chi sono gli obiettori di coscienza?».

In molti mi hanno risposto: «I medici che non vogliono eseguire aborti per ragioni di coscienza». La risposta è parziale e approssimativa.

C’è di mezzo anche una questione anagrafica: oggi, al contrario di qualche tempo fa, di obiezione di coscienza si parla soprattutto in campo sanitario. Inoltre l’interruzione di gravidanza è uno dei temi più controversi dal punto di vista morale.

La risposta però è soprattutto l’effetto di un profondo cambiamento semantico avvenuto in questi anni. Questo cambiamento è stato consacrato quando il diritto all’obiezione di coscienza è entrato come diritto positivo nelle leggi italiane: prima con il servizio civile alternativo alla leva, poi con la legge 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza e la legge 40 sulle tecniche riproduttive.

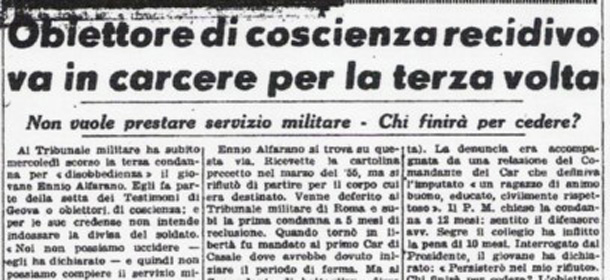

Fino ad allora chi sceglieva l’obiezione di coscienza si opponeva a una legge, a un divieto o a un’imposizione. Era un reo. Poi sono stati tracciati dei confini legali. Una specie di riserva in cui gli obiettori potevano essere addomesticati. L’obiezione di coscienza è entrata nel sistema normativo e l’obiettore, seppure a certe condizioni, è stato autorizzato dalla legge.

Questo non significa che l’oggetto dell’obiezione di coscienza non possa intrinsecamente essere permesso dalla legge (dipenderà dall’oggetto stesso e dalle sue implicazioni), ma se la rivendicazione ci appare giusta dovremmo chiamarla in modo diverso quando la legge la permette: libertà, opzione, facoltà.

Il primo disappunto è quindi formale, terminologico, ma intrecciato strettamente e inevitabilmente all’aspetto semantico.

Qual è il significato originario dell’obiezione di coscienza?

Qual è il significato originario dell’obiezione di coscienza?

L’obiezione di coscienza è un esempio illuminante dei rapporti tra le scelte individuali e le leggi dello Stato; tra l’ambito normativo e lo spazio della nostra morale. La libertà di scelta altrui non è minacciata dalla decisione dell’obiettore genuino, se non in un senso debole per cui ogni nostra azione riguarda anche gli altri. Il conflitto non è tra un singolo e l’altro, ma tra un singolo e l’obbligo di rispettare un divieto o un ordine la cui violazione non lede il diritto di qualcuno in senso forte. Non è un diritto positivo, ma un modo per «sottrarsi» – in via eccezionale – a una qualche norma. Anteporre un dovere morale a una legge comporta però un prezzo da pagare, spesso molto alto. L’obiezione di coscienza, inoltre, è un’azione pacifica e individuale.

Se l’obiezione fosse autorizzata da una legge, smetterebbe di essere obiezione di coscienza e diventerebbe un’espressione della libertà individuale. In questo dominio, sarò un vero obiettore se la legge prevede soltanto x e io compio y oppure non compio x; se la legge prevede sia x che y (o z e così via) non farò che esercitare la mia libera scelta prevista e garantita dalla legge. La questione non è, ovviamente, meramente terminologica.

Il profilo dell’obiettore ha infatti subìto negli ultimi anni un vero e proprio stravolgimento e oggi l’obiezione di coscienza è spesso usata, senza troppi complimenti, come un ariete per contrapporsi a diritti individuali sanciti dalla legge. È frequente che lo scontro sia tra un singolo e l’altro: «I medici che non vogliono fare aborti per ragioni di coscienza» entrano direttamente e personalmente in conflitto con le donne che richiedono quel servizio previsto dalla legge 194.

La manipolazione del suo significato è compiuta: l’obiezione di coscienza è spesso brandita come arma contro l’esercizio delle singole volontà. È un destino buffo per uno strumento dal sapore liberale e libertario, più affine all’individualismo e alla disobbedienza civile che all’autoritarismo e al moralismo legale.

Antigone è un’incarnazione esemplare dell’obiezione di coscienza. Antigone è la protagonista dell’omonima tragedia di Sofocle. Non è importante qui affrontare la sterminata letteratura critica in merito né analizzare le diverse versioni che la figura di Antigone assume nelle rappresentazioni successive. Ciò che è interessante è la sua scelta come esempio di una genuina obiezione di coscienza, cioè come opposizione di un singolo a una legge giudicata ingiusta e disumana, un’opposizione solitaria e rischiosa perché contraria all’ordine costituito. Antigone disobbedisce a Creonte e rivendica la sua scelta, accettando di pagarne le conseguenze. Non indagherò a fondo nemmeno il conflitto tra Antigone e Creonte inteso come conflitto tra due visioni inconciliabili del rapporto tra la morale e il potere. Alla domanda «chi ha ragione?» Giuliano Pontara ha proposto tre possibili interpretazioni. In una delle tre, Pontara sottolinea un aspetto centrale dell’obiezione di coscienza: accettare le conseguenze delle proprie scelte.

Non è tanto alla politica in quanto tale che Antigone dice di no, quanto piuttosto alla concezione della politica e al modo di far politica propri di Creonte. Ciò che essa rifiuta è la politica come realpolitik e quello che fa valere contro Creonte è che egli avrebbe potuto e dovuto dire di no, non alla politica, ma ai metodi con cui scelse di praticarla nel momento preciso in cui decise di ricorrere alla pena di morte e alla violenza.

L’opposizione di Antigone al divieto e il suo rifiuto di sconti della pena o di trattamenti di favore sono due condizioni necessarie per definire il suo comportamento come obiezione di coscienza. Dopo la morte di Edipo la reggenza di Tebe è affidata ai suoi due figli, Eteocle e Polinice. I piani però non vanno come previsto e Polinice, appoggiato da Argo, cerca di eliminare il fratello per impadronirsi del potere. La guerra civile insanguina Tebe e i due fratelli finiscono per uccidersi l’un l’altro. Creonte, fratello di Giocasta, prende il potere.

La pace è ancora minacciata dai ribelli, seppure rimasti senza Polinice. Creonte emana un editto in cui vieta di dare sepoltura al suo corpo: i traditori non possono avere gli onori funebri. La pena per chi disobbedisce è la morte. Lo scopo del tiranno è quello di tenere a bada i rivoltosi e di garantire la pace a Tebe:

Ritornò per ardere la terra / ch’era sua, con i templi degli iddii / ch’eran suoi, dissetandosi d’un sangue / ch’era il suo sangue, a trascinare schiavi / i cittadini, Polinice io dico, / vuole il mio bando che non sia sepolto / da nessuno, né pianto, e lo si lasci / alla fame dei cani e dei rapaci, /corpo nudo di tomba, inconoscibile / per lo strazio sofferto.

Ma qualcuno ha sepolto il corpo, lo ha cosparso di cenere e gli ha tributato i rituali funebri. È talmente spaventoso violare il bando di Creonte che la guardia che va ad avvertirlo deve farsi forza per parlare, consapevole che spesso chi porta una brutta notizia, pur non essendone responsabile, è investito dall’ira e dal disappunto che la notizia causa.

Il primo sospetto è che qualcuno sia stato pagato da un nemico del governo. Creonte minaccia la guardia: se non scopre il colpevole sarà lui a essere ritenuto responsabile.

È la stessa guardia a consegnare Antigone poco dopo. Per smascherare il responsabile, accompagnato dai suoi compagni, aveva scoperto nuovamente il corpo di Polinice, lasciandolo esposto agli animali e alle intemperie. E, nuovamente, Antigone era tornata a coprirlo con una manciata di arida polvere e a celebrare i riti funebri. Eccola dunque la colpevole che per ben due volte aveva commesso l’atto proibito. «E fu gioia per me, ma fu dolore / insieme: uscir di pena, è la più lieta / cosa; ma triste è spingere alla pena / quelli che amiamo» dice la guardia consegnando la fanciulla a Creonte.

Il dialogo tra Antigone e Creonte lascia emergere l’opposizione tra i due. Creonte chiede alla nipote se quanto ha raccontato la guardia è vero e se sapeva del divieto. La ragazza conferma l’accaduto e la conoscenza del divieto. Come non sapere? Tutti sapevano. Le leggi di Creonte però non sono abbastanza forti «da rendere un mortale / capace di varcare i sacri limiti / delle leggi non scritte e non mutabili. / Non son d’ieri né d’oggi, ma da sempre / vivono».

Creonte è indispettito dal fatto che la fanciulla non solo abbia violato la legge – azione già di per sé molto grave – ma rivendichi anche la nobiltà del suo gesto.

Il legame di sangue che c’è tra il tiranno e Antigone non basta a cancellare la colpa della disobbedienza. Né il dolore che arrecherà al figlio Emone, promesso sposo di Antigone. «Che levi pure a Zeus, / protettore dei vincoli di sangue, / gl’inni di rito, lei: se nella cerchia / della famiglia educherò ribelli, / che sarà degli estranei? Diritto / coi familiari, ai cittadini giusto / apparirò.» Antigone non è affatto spaventata, anzi: la morte è preferibile al sopportare l’idea che l’amato fratello rimanga insepolto. D’altra parte la posizione di Creonte non potrebbe essere più chiara (e coerente): chi viola la legge deve pagare. E chi governa deve essere obbedito senza eccezioni, sia che si pensi che gli obblighi siano giusti, sia che si pensi che siano ingiusti. Disobbedire è la piaga peggiore, un attentato all’esistenza stessa dello Stato.

La scelta di Antigone e la sua azione rimarranno come sfondo nel corso dell’analisi dei moderni obiettori. Seguirò il percorso del riconoscimento giuridico dell’obiezione di coscienza: quello tortuoso del servizio civile, quello in campo medico e quello per la sperimentazione animale.

In tutti questi casi permane la mia perplessità sulla scelta di usare la stessa espressione per azioni profondamente diverse. Quanto alla possibilità di permettere per legge un’eccezione, la legittimità dipende dalle ragioni e dalle conseguenze di quell’eccezione. Entrando nel merito dei contenuti e degli effetti delle varie obiezioni legali, la più controversa oggi è quella prevista dalla 194 perché pone in conflitto profondo due individui e due coscienze. Il conflitto rischia di diventare un vero e proprio sopruso in assenza di alcune condizioni. L’ulteriore particolarità dell’odierna obiezione di coscienza in campo sanitario sta nel fatto che l’obiettore non ha oneri compensativi: anzi, chi obietta all’interruzione volontaria di gravidanza spesso ottiene riconoscimenti e approvazione.

Indubbiamente anche l’obiezione di coscienza alla leva ha avuto un percorso controverso e doloroso, segnato da ingiustizie e paradossi. Ma tra questo caso e l’obiezione in campo sanitario esiste una differenza profonda, che impedisce paragoni affrettati: l’obbligo di leva riguardava tutti i cittadini, l’eventuale obbligo di eseguire interruzioni di gravidanza (o altre richieste in campo sanitario) è condizionato dalla libera scelta di fare il medico. Ogni scelta professionale comporta anche dei doveri e alcuni di questi possono senza dubbio esserci sgraditi, ma non per questo sono meno doverosi.

Da un lato l’addomesticamento dell’obiezione e dall’altro l’uso offensivo della coscienza hanno portato a dimenticare chi sono i veri obiettori e a colpire la libertà e i nostri diritti in modo sotterraneo, forse perché sarebbe troppo impopolare farlo apertamente. La dissimulazione è compiuta. Come dice Orgone a proposito di Tartufo:

L’ho fatto per un grave motivo di coscienza. / […] Per poter scagionarmi, nel caso di un’inchiesta, / Avendo sottomano pronta una scappatoia, / Che dava alla coscienza la piena sicurezza / Di negare, giurando, tutta la verità.

***

Esce per Il Saggiatore C’è chi dice no. Dalla leva all’aborto. Come cambia l’obiezione di coscienza, di Chiara Lalli.

Chiara Lalli è docente di Logica e Filosofia della Scienza alla Sapienza di Roma, e insegna Epistemologia delle Scienze Umane all’Università di Cassino. È autrice di Libertà procreativa e Dilemmi della bioetica. Per il Saggiatore ha già pubblicato Buoni genitori. Storie di mamme e papà gay. Il suo sito internet è www.chiaralalli.com

Luca Sofri: La coscienza per legge