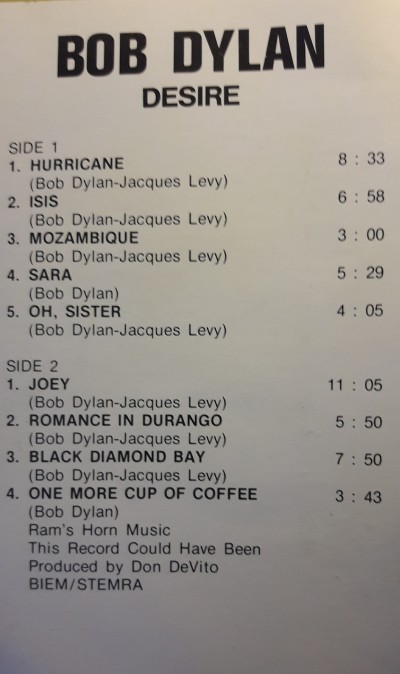

Il disco chiamato Desiderio

Desire (1975, ma pubblicato nel 1976)

(Il disco precedente: Blood on the Tracks

Il disco successivo: The Rolling Thunder Revue)

Ho ancora la CASSETTA! (in realtà ho solo la custodia, ma in fondo è meglio così – dove l’ascolterei, una cassetta?)

She was there in the meadow where the creek used to rise

Blinded by sleep and in need of a bed,

I came in from the east with the sun in my eyes

I cursed her one time then I rode on ahead…

Ciao, che piacere rivederti, ti aspettavo.

Accomodati pure in veranda, c’è la tua poltrona preferita. Ti preparo qualcosa?

Non c’è bisogno di presentarsi, no? Sono il disco di Dylan di questa settimana. Lo so, non sono ufficialmente il tuo disco preferito. Non sono il disco preferito di nessuno. Ma mi va bene così.

Quando ogni tanto una rivista specializzata decide di fare una classifica ragionata dei dischi di Dylan, e chiama un sacco di giornalisti a dare i voti, alla fine io non sono mai nei primi tre. Di solito neanche nei primi cinque. Lo capisco. Lo rispetto. Ci sono quelli un po’ quadrati che preferiscono Highway 61 o Blonde on Blonde, perché insomma, il Dylan importante è quello di metà Sessanta, quello appena approdato al rock d’avanguardia. Io invece sono un disco di metà anni Settanta, un po’ reazionario, coi violini e le fisarmoniche – i mandolini, addirittura! Se devi scegliere un disco che ha fatto la Storia, mica puoi scegliere me. Io sono un episodio, vivo in una bolla tutta mia che scoppiò quasi subito.

She said, where ya been?, I said, no place special

She said, you look different! I said, well, I guess

She said, you’ve been gone… I said, that’s only natural

She said, you gonna stay? I said, if you want me to, yes!

(Dirò una cosa cattiva): sembra un ladro appena uscito da un appartamento, con due o tre giacche addosso, sei camicie e due maglioni.

Ci sono i dylaniti che ci tengono sentirsi più maturi, più sofferti, e allora non c’è storia: devono votare per Blood on the Tracks. Io invece sono un disco allegro, ingenuo, e pieno di un’insana voglia di avventura, un desiderio di tutto e di niente. Dylan mi concepì durante un festival di zingari in Camargue, in un momento in cui aveva provvisoriamente fatto pace con Sara e per festeggiare era andato a far baldoria a un oceano di distanza. Non mi puoi mettere sul piatto per darti un tono, sono un disco un po’ sbracato. Certo, sono il disco di Isis e di Sara, due valzer così personali che non li fece cantare a Emmylou Harris, la corista onnipresente nel resto del disco. La prima è la ballata in cui Dylan racconta il suo matrimonio come se fosse un western in technicolor – quelli un po’ fiabeschi come Mackenna’s Gold, o certi filmoni esotici come Timbuctù. Racconta di avere sposato Iside il quinto giorno di maggio (dunque Dylan è Osiride, inventore dell’agricoltura?) e di averla lasciata immediatamente, sviato da un avventuriero (Seth?) in cerca di una tesoro; attirato da miraggi di diamanti e di gloria che si riveleranno vacui come la tomba in cui alla fine seppellirà il compagno (mentre nel mito egiziano è Seth che convince Osiride a entrarci dentro). Ok, è stata una pessima idea, ma va tutto bene, perché il calendario gira e presto arriverà un altro cinque maggio, e Iside è lì che lo attende, pronto a risposarlo come in fondo è naturale che sia – ecco, se ti interessa il Dylan sentimentalmente tormentato non puoi assolutamente ammettere di cedere davanti a quel “If you want me to, yes!”, che è il verso più felice che Dylan abbia mai cantato, sollevato come un condannato davanti alla grazia: mi ha detto di sì! tutto è perdonato!

I laid on a dune I looked at the sky

When the children were babies and played on the beach

You came up behind me, I saw you go by

You were always so close and still within reach.

E poi c’è Sara: ma come fai ad ammettere che Sara sia la sua migliore canzone d’amore? È così nuda, senza più schermi che non siano quello di vetro dietro cui Sara Dylan lo stava guardando e ascoltando registrare. Niente più pseudonimi – anzi, una delle molle che lo spinsero a scriverla fu proprio l’aver scoperto che la gente credeva che Sad-Eyed Lady of the Lowlands fosse dedicata a Joan Baez, ma come? Non ci arrivano? Prima che la sposasse si chiamava Sara Lownds! Niente da fare, i gossippari sono così ottusi. Sara è la verità senza più abbellimenti, l’ultima risorsa di un uomo che deve farsi perdonare Idiot Wind e chissà quante altre cose assai più gravi per una persona che oltre ad ascoltare le sue canzoni dovrebbe anche dividerci un letto. Come ha notato Alessandro Carrera, ha delle rime disperate (kelp/help), sembrano fiori raccattati all’ultimo momento da un’aiuola. Ha dei versi un po’ andanti, dei puntelli provvisori che non ha fatto in tempo a togliere: (“How did I meet you? …. I don’t know“!) E come nei momenti migliori di Dylan, è un miracolo: sin dalle prime battute, mentre l’armonica si intona prodigiosamente col violino, la batteria comincia a picchiare e su qualche parete è come se girasse il super8 di una vecchia vacanza al mare. Sara, siamo stati felici. Questo non potrà togliercelo nessuno. Dylan ha avuto centinaia di parole più ispirate – Dylan ha avuto migliaia di parole. Ma quando ascolti Sara, per un attimo, ti convinci che finalmente abbia trovato quelle giuste. Non le più poetiche, non le più sottili, anzi: quelle giuste. Non lasciarmi, non te ne andare mai. Toccante, ma anche un po’ imbarazzante. Non puoi mica preferirla a Sad-Eyed Lady, o a If You See Her; non puoi ammettere che per un po’ su quella spiaggia ti è sembrato di esserci anche tu: e che ci facevi? Il terzo incomodo? Badavi ai bambini? Manco Emmylou ha fatto entrare. Non puoi preferire Sara alla sua nemesi, Idiot Wind, molto più immaginosa e spietata e sicura di sé: lo capisco. Questo è Dylan. L’odio vince spesso sull’amore. Mi va bene anche così.

Now the beach is deserted except for some kelp

And a piece of an old ship that lies on the shore

You always responded when I needed your help

You gimme a map and a key to your door.

Emmylou Harris, molti anni dopo. Ha inciso decine di dischi; quello più venduto l’ha registrato in due giorni e non ne era affatto convinta.

Poi ci sono i dylaniti salomonici, che vorrebbero tenere insieme il Dylan folk e quello rock, e allora pescano Bringing It All Back Home: è come andare a un ristorante dove sai che fanno bene i ravioli e la costata, e chiedere una costata coi ravioli. Oppure gli snob di tutti i tipi, quelli che devono per forza elaborare una risposta originale, e allora li vedi ingegnarsi a scambiare per capolavori cose come John Wesley Harding, o i dischi più recenti. Ci sono gli acustici duri-e-puri, c’è persino il partito dei Basement Tapes; ce n’è di gente strana al mondo. Io per loro sarei una scelta troppo banale, perché… ho venduto troppo, primo in classifica sia in USA che in UK (mai successo prima), in cima a Billboard per un mese, sono un doppio platino. Non possono mica scegliere me, ma li capisco. In fondo la musica serve anche a farci sentire diversi da tutti gli altri, speciali. Ma non c’è niente di speciale nell’avermi in casa, io sono il disco di Dylan che a un certo punto avevano in casa tutti. Chi ne aveva soltanto uno aveva me. Sono come Assassinio sull’Orient-Express, Il piccolo principe, L’isola del tesoro. Nessuno si può vantare con la mia copertina, nessuno mi sfoggia sulla mensola più in vista. Alcuni mi nascondono.

Oh, sister, when I come to lie in your arms

You should not treat me like a stranger

Our Father would not like the way that you act

And you must realize the danger

Anche quelli che mi apprezzano, devono sempre trovarmi qualche pecca. Sono il fratello minore di Blood on the Tracks, come posso sperare di competere? Si capisce che Dylan mi incise di slancio, sulla cresta dell’onda che finalmente dopo anni di attesa era riuscito a trovare e cavalcare, mentre metteva insieme musicisti per il suo tour più folle. Prima ci fu una serie di session assurde, a cui vennero invitati praticamente tutti i musicisti che erano a NY in quel momento, tra cui Eric Clapton – ma forse più che incidere qualcosa Dylan voleva fare una festa, un grande scherzo, era in una di quelle fasi tardo-matrimoniali in cui anche i solitari cercano compagnia. Magari a quel punto aveva notato che i suoi dischi migliori erano il risultato di un percorso in due tappe: una prima fase caotica e complicata in cui non riusciva a trovare il bandolo della matassa, e una seconda tappa in cui ripescava le cose migliori e le ri-registrava in fretta. Forse pensava che senza un’altra fase di baccano non gli sarebbe più occorso un altro di quei momenti miracolosi, limpidi, in cui tutto si incastra alla perfezione: e forse aveva ragione.

Così, dopo aver spazzato via tutto il materiale delle prime sessioni, trattenne una squadra di quattro-cinque elementi e in una lunga notte di luglio mi registrò, quasi al primo colpo. Poi mi tenne in fresco per mesi, perché la Columbia aveva deciso di pubblicare prima i Basement Tapes, e nel frattempo cominciò a suonare i miei pezzi in giro per i teatri. A metà del tour mi stappò come una bottiglia di champagne: ero perfetta. Vendetti un sacco, piacqui a tutti, anche nessuno lo confessava volentieri. Greil Marcus non mi volle recensire; Christgau sul Village Voice mi diede un B- (aveva dato un A- a Planet Waves…) Alla fine dell’anno ero 26mo nella classifica del Voice. L’anno prima i Basement Tapes erano in testa. Insomma: buono, ma non ottimo. Ma non m’importa, sul serio, sono a posto così.

Forse il mio problema è che ai dylaniti piace soprattutto Dylan: è lapalissiano, ma si dà il caso che io sia il meno dylaniano dei suoi dischi storici: mentre Blood è un disco così personale che chi suonava con lui non riusciva nemmeno a capire che accordi usasse, io sono un lavoro di gruppo, forse il suo disco più corale. Quello che mi rende unico è la combinazione degli strumenti, dei musicisti. Scarlet Rivera, soprattutto. È una violinista di origini siculo-irlandesi che un giorno Dylan recuperò al Village: la vide passeggiare con una custodia di violino e la fece salire sulla limo con una frase da rimorchio piuttosto cruda: “ma lo sai suonare?” Desire è la risposta alla domanda. Il violino della Rivera è onnipresente come l’organo di Kooper in Blonde on Blonde (e alla lunga può dare lo stesso fastidio); riempie gli spazi lasciati dal canto, ed è altrettanto sguaiato, sfrenato e inimitabile: sempre sul filo della stonatura, proprio come la voce di Dylan. Ma anche quest’ultima è meno dylaniana del solito, perché il nostro eroe, che qualche anno prima aveva registrato un intero disco con la Band senza concedere ai suoi tre ottimi cantanti nemmeno un coro, stavolta ha deciso di farsi doppiare in molti passi da una voce femminile (Emmylou Harris, appunto), che in teoria dovrebbe armonizzare con lui. Ovviamente il risultato è spesso dissonante – come fai a intonarti con un tizio che non canta mai la stessa nota? (la Harris credeva che fosse solo una prova; sperava che buttassero via tutto). Ma è anche qualcosa di unico: non c’è un altro disco in cui Dylan e una donna cantino così. Col senno del poi, è la spia di un disagio: Dylan sta iniziando a soffrire dei limiti della propria estensione. Presto comincerà ad andare in giro con un coro femminile che gli sottolinei i ritornelli. Ma in questo specifico caso, Dylan ha semplicemente scritto canzoni talmente dolci, duttili, agili, che sarebbe un peccato sentirle cantare su un’ottava sola. Desidera suonarle tutte, come un bambino che gioca con la tastiera di un pianoforte. Va bene, ma ai dylaniti piace sentir cantare Dylan, e qui è come se a volte si nascondesse.

Qualche mese dopo – il disco non era ancora uscito – Dylan dovette rientrare per reincidere alcune strofe di Hurricane le cui allusioni preoccupavano un po’ gli avvocati. A quel punto ormai era in tour con Ronee Blakey – la protagonista di Nashville – e quindi la voce femminile di Hurricane a volte è quella di Emmylou e a volte è la sua (io non le distinguo).

Altrettanto dissonante è la bizzarra armonia tra violino e armonica: una cosa mai provata né prima né dopo. Tutto questo renderebbe già il mio sound inconfondibile (se mi metti sul piatto mi riconosci al primo colpo), anche senza il dettaglio finale: sono stato mixato con la batteria altissima. Perché? Non si sa. Forse piaceva al produttore Don DeVito, forse a Dylan: fatto sta che ogni volta che mi ascolti hai la sensazione di vedere tutti gli altri musicisti parzialmente nascosti dai piatti e dal charleston, dal punto di vista meno usuale per l’ascoltatore: quello del batterista, Howie Wyeth. Ci sono dischi di Dylan che ti fanno cantare, dischi che ti fanno fischiettare; io ti faccio tamburellare, ti faccio pestare i piedi, è più forte di te. Ma se ti chiedono qual è il disco migliore di Dylan, mica puoi dire: mi piace lui, perché mi fa pestare i piedi – ehi, stiamo parlando di un premio Nobel! Dylan va apprezzato per i testi!

Ecco, appunto, i testi. I dylaniti ci tengono molto. E io per molto tempo fui l’unico vero disco che Dylan non si era scritto da solo (Self Portrait non conta). Era tornato dalla Camargue con un sacco di storie in testa, e quel metodo simultaneista che aveva messo a frutto in Blood non gli tornava più utile. Voleva rimettersi a scrivere storie in un modo più tradizionale, con un inizio e una fine – e a dargli più problemi erano proprio gli inizi. Desiderava rimettersi a parlare di fatti di cronaca, come ai tempi The Times They Are A-changin’; desiderava persino aiutare un ex pugile che gli aveva scritto dal carcere, dove l’avevano rinchiuso ormai da otto anni per un triplo omicidio che non aveva commesso. Desiderava ricominciare a dar battaglia con le parole, ma non tutte le parole gli venivano. Aveva bisogno di quei versi che ti prendono di peso e ti buttano dentro alla canzone. Così – scandalo! – si fece aiutare.

L’aiutante si chiama Jacques Lévy, e faceva il regista teatrale – aveva diretto la prima versione off Broadway di Oh, Calcutta! – insomma, uno di quei personaggi con cui potevi fermarti una sera a discutere in un locale del Village. Lévy aveva già scritto qualche canzone, ad esempio per Roger McGuinn: ma l’opportunità di collaborare con Dylan fu un enorme regalo che gli piombò dal cielo. Mettetevi però nel dylanita. Come può ammettere che alcuni dei migliori racconti in versi che Dylan ha mai scritto sono il risultato della collaborazione con un tizio che nemmeno scriveva canzoni di mestiere? Come si fa ad accettare che prima di incontrare questo regista di balletti discinti, Dylan non avesse mai messo su carta un inizio folgorante come quello di Hurricane?

Pistol shots ring out in the barroom night

Enter Patty Valentine from the upper hall

She sees a bartender in a pool of blood

Cries out my God, they killed them all

Here comes the story of the Hurricane…

O suggestivi come Romance in Durango (“Hot chili pepper’s in the morning sun”) o Black Diamond Bay (“Up on the white veranda / She wears a necktie and a Panama hat”)? Puoi ammettere che sono i versi di Dylan che ami di più, per le promesse che suggeriscono? Non puoi, ormai sei grande e certi trucchetti ufficialmente non funzionano. Al massimo noti che tutti i tentativi di tagliare il grasso sono finiti, e che la penna di Dylan si è rimessa a esondare inarrestabile come ai tempi di Blonde On Blonde. Le canzoni arrivano facilmente ai sette minuti, in un caso addirittura a dieci. Io sono un disco lunghissimo – quasi un’ora – non so come abbiano fatto a incidermi su due lati di 33 giri senza compromettere la qualità della traccia (forse Dylan se ne fregava della qualità della traccia: proprio negli anni in cui l’Alta Fedeltà diventava una specie di culto, e i Pink Floyd i suoi profeti). Però nessuno osa dirmi che sono noioso. Il fatto è che sono pieno di storie e di cose e di luoghi in cui forse non avrai mai il tempo di andare, atolli sull’Oceano e misteriose tombe nel deserto.

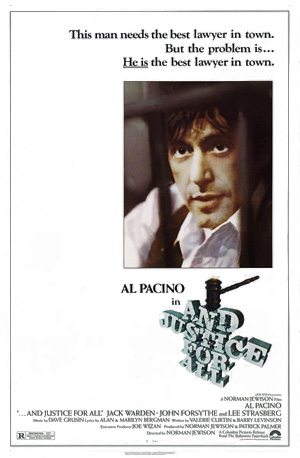

Ecco, io sono un disco d’avventure, e l’avventura forse invecchia peggio dei sentimenti. Perlomeno, chi si sente triste per amore stamattina può tranquillamente ascoltarsi Blood on the Tracks e sentirsi in linea diretta col Dylan di 40 anni fa. Per contro io col tempo assomiglio sempre più a uno scrigno impolverato; i miei panorami sembrano girati in Panavision; certe scene te le immagini disegnate da Hugo Pratt; Hurricane ti ricorda un po …And Justice For All, il film con Al Pacino, che dopo tanti anni di Law and Order ti sembra preistoria. È tutto un immaginario anni Settanta che per carità, funziona ancora – pensa a certi filtri di Instagram – ma come fai a confessare che è quello che ti piace di più? Io sono una tua debolezza, un po’ come la colonna sonora di Pat Garrett: e del resto, quando mi ha inventato, Dylan continuava a pensare a quella folle gita in Messico, a Durango, ai peperoncini rossi nel sole rovente…

How can the life of such a man

How can the life of such a man

Be in the palm of some fool’s hand?

To see him obviously framed

Couldn’t help but make me feel ashamed

To live in a land

Where justice is a game…

E poi c’è la questione dell’impegno politico. I dylanologi riconoscono che, dopo una lunga fase intimista cominciata verso la fine di John Wesley Harding, una fase di conclamato disinteresse per gli sconvolgimenti della società, che coincise abbastanza fedelmente con gli anni del matrimonio (e, nota Todd Haynes, con l’impegno americano in Vietnam), nel 1975, quando mi incide, Dylan finalmente si accorge di vivere in un mondo che può anche essere cambiato da una sua canzone. Bello no? Macché. Hanno da dire anche su questo. Prima si lamentavano del fatto che Dylan non volesse dire una sola parola sul Vietnam; adesso si lamentano perché invece di scegliere una causa fondamentale, come la Pace, o la Natura, o l’Uguaglianza, Dylan si è contentato di volare basso e lottare per la libertà – non la Libertà in generale, ma la concreta libertà di Rubin Carter, un ex pugile che marciva in galera ed era riuscito a fargli avere una sua lettera. Che ingenuità, nevvero? Pensare di concentrarsi su un problema alla volta, invece di andare alla radice, al base di tutte le diseguaglianze, al Sistema. Dylan sembrava molto più acuto negli anni Sessanta, quando scriveva inni per il Movimento per i Diritti Civili. Hurricane è meno a fuoco, lo so (so anche che ti fa saltare sulla sedia ogni volta che senti quella schitarrata selvaggia nel ritornello, da quando avevi tredici anni). È piena di tanta onesta indignazione, ma è anche un po’ arruffata come lo sbrocco di un pensionato al tavolino di un bar. Ma posso dirti una cosa?

You’ll be doing society a favor.

That son of a bitch is brave and getting braver.

We want to put his ass in stir.

We want to pin this triple murder on him.

He ain’t no Gentleman Jim!

Alla fine Dylan, le rare volte che parla di politica, parla solo di tre argomenti: (1) la pace nel mondo nucleare, (2) la grama vita dei contadini del Midwest, e (3) la questione razziale in America. Il primo argomento fu quello che gli fece venir voglia di scrivere canzoni, a inizio Sessanta (Let Me Die In My Footsteps, Masters of War), ma a partire dal Vietnam lo accantonò completamente. Il secondo argomento era già vivo ai tempi di Hollis Brown, ma riaffiorerà soltanto vent’anni dopo. Il terzo argomento è quello che Dylan ha abbracciato sin dagli inizi (Emmett Till) e non ha mai veramente abbandonato. Persino quando nessuno si aspettava più da lui una canzone di protesta, lui scrisse un’elegia per una Pantera Nera. E ancora oggi è il tema che più infiamma l’America: le tensioni razziali, la violenza delle forze dell’ordine, i pregiudizi delle corti popolari, il regime carcerario. Ci sono artisti che hanno parlato di queste cose molto più di Dylan, ma Dylan ha iniziato appena ha potuto e non ha mai smesso. Con una dose di coraggio che da una rockstar necessariamente non ti aspetti. Ormai l’onda lunga del ’68 era finita, nessuno lo aspettava più sotto casa per rimproverargli di aver tradito la Causa e il Movimento. Aveva appena messo d’accordo tutti con un disco completamente personale – avrebbe potuto continuare a incidere canzoni sentimentali e nessuno si sarebbe lamentato. Invece, in pieno riflusso anni Settanta, aveva voglia di rimettersi in gioco. Di passare per ingenuo, anche. Però, se ami le canzoni di protesta, non puoi ammettere che preferisci Hurricane a tutte le altre. I brani di The Freewheelin’ e The Times They Are A-changin’ sono scelte più ovvie. Lo so, lo capisco. Tanto più che io ho quel famoso problema, no? Io contengo una delle canzoni più universalmente disprezzate del repertorio dylaniano, Joey.

Tra appelli e riesami, Carter sarebbe rimasto in carcere ancora per parecchi anni. Qui è con Denzel Washington, che lo interpreta nel film del ’99 intitolato, non sorprendentemente, “Hurricane”.

Born in Red Hook Brooklyn in the year of who knows when

Opened up his eyes to the tune of an accordion

Always on the outside of whatever side there was

When they asked him why it had to be that way “Well” he answered, “just because”.

Oggi in fondo è facile: prendi la tua cartella intitolata “Desire”, selezioni “Joey” e la infili nel cestino, e di colpo io divento un album migliore. Anche nel 1976 non è che fosse complicatissimo: nel momento in cui giri sul piatto il secondo lato, devi ricordarti di saltare la prima traccia. Ma cosa c’è di così inascoltabile in Joey? I mandolini? Dylan ha fatto di peggio. Le fisarmoniche? Beh. Tu sei italiano, e forse non puoi capire. Per un americano le fisarmoniche di Joey sono pittoresche come le trombe mariachi di Durango. Diciamolo: hai un problema col folklore italoamericano, una cosa che mette insieme il peggio dei due mondi, la pistola facile e la frittura di melanzane. Forse ti senti offeso perché gli italiani non sono così (e infatti Joey non sta parlando di te: ma ti offendi lo stesso, è così facile offendersi). Ti dispiace che Dylan si sia lasciato trascinare dall’entusiasta Lévy in uno di quei trucidi ristorantini di Little Italy, che si sia fatto ammaliare dal fascino dei boss mafiosi di laggiù. Di tutte le mode a cui stava resistendo, Dylan doveva proprio farsi contagiare dal successo del Padrino? Se almeno Joey avesse la profondità della storia di Puzo e di Coppola; se Dylan fosse riuscito a isolare il fascino di un Mammasantissima vecchio stile come Vito Corleone, o la tragedia di un figlio che un attimo prima di spiccare il volo si lascia risucchiare dai gorghi famigliari, come Michael: invece Lévy si era fissato su un cavallo pazzo che per undici lunghissimi minuti si agita, si dimena senza un ragionamento e senza un costrutto, alternando momenti di calma e apparente saggezza a mattate improvvise. È che proprio a Dylan e Lévy non interessava aggiungere profondità: sono due turisti venuti a vedere il mafiosetto violento, con tutto il necessario contorno di lacrime e sceneggiate, ed è per questo motivo che la fisarmonica, che i mandolini di Joey sono i più insopportabili: ti danno quella sensazione di parco-a-tema. Forse un ascoltatore messicano si sente nello stesso disagio quando ascolta Romance in Durango, che in effetti come “romance” lascia molto a desiderare: svegliati Maddalena, monta a cavallo, ho fatto una cazzata, dobbiamo scappare, ti prometto che a Durango starai benone, ahi! mi sa che mi hanno colpito. L’epopea di un imbecille.

E l’incedere finto tzigano di One More Cup of Coffee? E quella lagna un po’ incestuosa che è Oh, Sister, sulle solite quattro note discendenti, il probabile risultato di una notte in cui Sara lo aveva scacciato dal letto nuziale? Quel piccolo scherzo trascurabile che è Mozambique, nato come una sfida tra Dylan e Lévy a chi trovava più rime in -ique? È esotismo da club méditerranée, non puoi mica confessare che è uno dei tuoi pezzi preferiti e che anche nel 2017, in una playlist per le vacanze estive, farebbe la sua onesta figura.

(Canzoni italiane che non lo diresti mai ma sono ispirate da Dylan: dopo “Pietre” di Antoine, “Tropicana” del Gruppo Italiano).

Poi ci sono i dylaniti apocalittici. A loro piacciono i disastri più o meno naturali, le piogge radioattive e l’affondamento del Titanic. Io per loro tengo in fresco Black Diamond Bay, che comincia come un romanzo d’avventura in un albergo ai tropici, si trasforma improvvisamente nella cronaca dell’esplosione di un vulcano, e termina con una chiusa geniale: tutta quella vita e quella morte sono successe dall’altra parte di un televisore che Dylan spegne svogliato, mentre si alza per cercare una birra in frigo (“tanto io non ci sarei andato mai, a Black Diamond Bay”). I dylaniti apocalittici la ascoltano battendo il piede, sempre con un lieve senso di colpa perché malgrado contempli la completa distruzione di un’isola del Pacifico, beh… è una canzone spigliata, colorata, disperatamente allegra come dev’essere un tizio che finalmente ha sbancato il casino, un attimo prima di scoprire che il mondo sta per finire e nessuno gli scambierà più le fiches. No, neanche gli apocalittici possono scegliere me – vuoi mettere l’allegro dadaumpa di Black Diamond Bay con la visionarietà di Hard Rain? Ma certo, raccontate pure che mi preferite Hard Rain. Io non me la prendo. Tanto lo so che presto tornerete, e avrò sempre Black Diamond per voi nel frigo.

Then the volcano erupted

And the lava flowed down from the mountain high above

The soldier and the tiny man were crouched in the corner

Thinking of forbidden love

But the desk clerk said: “It happens every day”

As the stars fell down and the fields burned away

On Black Diamond Bay.

E mi va bene così. Io voglio bene a tutti gli ascoltatori di Dylan, e sai che ne voglio soprattutto a te. Ora siediti e rilassati, cosa vuoi ascoltare? Lo so che tra qualche giorno te ne sarai tornato in città, e a chi ti chiederà il tuo disco preferito tu farai la faccia seria e dirai Blood on the Tracks, o inforcherai gli occhialini e dirai Bringing, o alzerai il pugno sinistro e dirai The Freewheelin’. Lo so e non m’importa Sul serio. Perché so che al primo giorno di sole utile tu sarai di nuovo qui con me. Perché io sono Desire, se i dischi di Dylan fossero le tue compagne di liceo, io sarei quella che nessuno ufficialmente preferiva, quella che tutti ancora cercano su facebook trent’anni dopo. Non ero la più bella, né la più sofisticata, ma tu trent’anni dopo ancora mi cerchi. Ero allegra, ero ingenua, avevo un sacco di difetti e ce li ho ancora: e tu non sai vivere senza. Adesso metti su Hurricane e preparati a saltare sulla sedia. C’è un po’ di baccano in città, nel pomeriggio dicono che potrebbe esplodere un vulcano; forse dovremo evacuare e toccherà partire leggeri. Se potessi portarti un solo disco di Dylan, quale sceglieresti?

(Gli altri pezzi: 1962: Bob Dylan, Live at the Gaslight 1962, 1963: The Freewheelin’ Bob Dylan, Brandeis University 1963, Live at Carnegie Hall 1963, 1964: The Times They Are A-Changin’, The Witmark Demos, Another Side of Bob Dylan, Concert at Philharmonic Hall, 1965: Bringing It All Back Home, No Direction Home, Highway 61 Revisited, 1966: The Cutting Edge 1965-1966, Blonde On Blonde, Live 1966 “The Royal Albert Hall Concert”, The Real Royal Albert Hall 1966 Concert, 1967: The Basement Tapes, John Wesley Harding, 1969: Nashville Skyline, 1970: Self Portrait, Dylan, New Morning, Another Self Portrait, 1971: Greatest Hits II, 1973: Pat Garrett and Billy the Kid, 1974: Planet Waves, Before the Flood, 1975: Blood on the Tracks, Desire, The Rolling Thunder Revue, 1976: Hard Rain).