Dello scrivere cose lunghe

Mettetevi comodi, perché non sarà una cosa breve. E neanche usuale, se è per questo. Insomma, mi sono preso qualche libertà, mettiamola così.

((AGGIORNAMENTO: ho messo una copia del testo originale su Workflowy in coda a questo post, a futura memoria))

Di cosa si parla questa volta

Da tempo desideravo scrivere di Workflowy, un servizio cloud e relative app che trovo utilissimo per prendere appunti, organizzare pensieri, elencare cose. Lo consiglio sempre a tutti, al punto che ne sono diventato una specie di ambasciatore volontario: vedi più avanti.

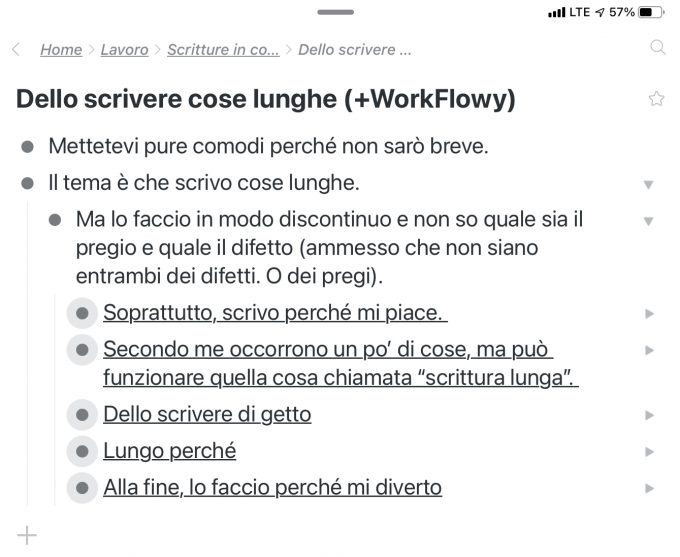

A un certo punto mi sono reso conto che in realtà volevo anche scrivere una cosa sul fatto che scrivo cose lunghe, “long form” come si dice. Quindi, come ogni tanto faccio, ho iniziato a prendere appunti e fare schemini su Workflowy e alla fine, ecco, l’articolo l’ho scritto là dentro. Quindi, anziché fare copia-e-incolla, provo a fare un esperimento e metto il link qui sotto.

Le regole del gioco

Se cliccate, si apre una pagina dove potete vedere (ma non modificare) l’articolo, che è tutto annidato un po’ a destra e un po’ a sinistra. Ci sono anche delle tracce di formattazione in markdown (asterischi e link tra parentesi quadre e tonde) perché poi io scrivo sempre così. Se volete, potete leggerlo in quel modo ed è come se vi faceste un giro dentro la mia testa (o meglio, sulla pergamena digitale con la quale scrivo i miei semilavorati della parola).

La cosa che non sono riuscito a fare

Avrei voluto incapsulare la tabellona di Workflowy con il mio articolo qui dentro, in maniera tale da non farvi cambiare contesto per leggerlo. Purtroppo, non ci sono riuscito. In giro per Internet ci sono varie spiegazioni più o meno esoteriche su come fare, ma temo sia impossibile perché non sono io che amministro il blog del Post, e quindi non posso installare plugin per fare alcunché. E le altre tecniche trovate sono vecchie e non paiono più funzionare. Ma se a qualcuno viene in mente come fare, è il benvenuto.

È possibile utilizzare Workflowy anche su smartphone e tablet, in questo caso con un iPad Pro. L’app, per Mac e Windows, o la versione web sono però decisamente più ricche di funzionalità

Nel frattempo, trovo fantastico poter continuare ad aggiornare, allungare e correggere il mio articolo, e vedere che la cosa si riflette automaticamente nel testo che vedete anche voi. Certo, lo fa anche WP e qualsiasi pagina web, se è per questo, ma vedere come si struttura uno dei modi con cui penso, cioè “per punti cicciotti”, i miei semilavorati della parola, è davvero bello (per me).

Più righe per tutti

Come dicevo sopra, sono innamorato di Workflowy, che ha un modello freemium: all’inizio ci sono un certo numero di righe gratuite ma se portate un amico ne avete di più voi e lui: seguite il mio referral e siamo messi tutti meglio (oppure abbonatevi, e ne avrete senza limiti, e io non ci guadagno niente). Tuttavia, come San Pietro, vi consiglio prima di toccare con mano (polpastrello, mouse, penna ottica, quel che è insomma) la materia puntata di Workflowy. Vedrete che poi non ne potrete più fare a meno.

P.S.:

Mi ripeto: se qualche volontario smanettone riesce a capire come embeddare (tié, l’ho scritto!) la lista di Workflowy dentro un post di WordPress e mi contatta, fa cosa gradita. Ovviamente la mail è quella solita con il nome e il cognome su gmail.

P.P.S:

Giusto per divertimento ho copincollato tutto su una pagina bianca di iA Writer: è un articolo (per adesso) da poco meno di ventimila battute battute spazi inclusi (18.965, per la precisione). Non è detto che non cresca un altro po’, nei prossimi giorni.

~ ~ ~

Dello scrivere cose lunghe

Mettetevi pure comodi perché non sarò breve

Il tema è che scrivo cose lunghe. Ma lo faccio in modo discontinuo e non so quale sia il pregio e quale il difetto (ammesso che non siano entrambi dei difetti. O dei pregi). Soprattutto, scrivo perché mi piace. Ho migliaia di spunti che appunto di qua e di là, in maniera non uniforme. Negli anni (intendo dire dall’inizio degli anni Novanta) sono lentamente passato al digitale, un processo che non si è ancora concluso e che ha avuto i suoi periodi “Penelope”: un passo avanti di giorno e due indietro di notte. Comunque, di tutti questi appunti qualcosa dovrò ben farmene, no?

Secondo me occorrono un po’ di cose, ma può funzionare quella cosa chiamata “scrittura lunga”. (Quelli fighi dicono “long form”: ho almeno tre blocchi degli appunti intitolati “spunti long-form” e solo perché non mi ricordo come si dice “spunti” in inglese). Siccome non sono un teorico, mi perdonerete se questo articolo sta per diventare straordinariamente autoreferenziale. Ma si sa che quando uno scrive, scrive sempre a proposito di se stesso. Si tratta, in questo caso, di essere un po’ più onesti del solito e non illudersi di poter scrivere chessò, come Leonardo Tondelli, che secondo me su queste pagine digitali è il pezzo meglio. Mi dicono, invece, che il mio stile di scrittura sia scorrevole e quindi adatto al genere “long”. È successo un po’ per caso e un po’ no.

Intanto, sono logorroico. Che credo sia una forma di nevrosi (sempre meglio di un disturbo intestinale). Nel corso del tempo ho anche cercato di sviluppare uno stile uniforme, adatto a tutti i contesti lavorativi e non. Andavo dal caposervizio di turno di noti periodici milanesi, ad esempio nei noti open space anni Settanta del noto architetto brasiliano, a fare mini-colloqui per iniziare delle piccole collaborazioni Io spiegavo che avevo scritto per Diario (cosa che ho fatto negli anni Novanta brevemente e in maniera più sostenuta alla fine della vita della rivista, con la direzione di Massimo Rebotti, che frequentavo già da anni per via di Radio Popolare, di cui era stato anche direttore.

La caposervizio di turno, sepolta di bozzoni, cartelle stampa e libri omaggio di varie case editrici, sospirava “È così che si fa il vero giornalismo: ci vogliono il tempo e gli spazi per scrivere delle lunghe inchieste. Lavorare anche per tre mesi su un pezzo. Bravo, tu sei giovane, un elemento prezioso. Però qui da noi queste cose non le possiamo fare, abbiamo temi diversi, la direttrice vuole altro. Bisogna essere sensibili alle esigenze del mercato, anche della pubblicità”.

Da notare che negli anni Novanta Diario non mi ha mai pagato una lira (avevo fatto effettivamente pochissimo, però insomma). Quello di cui mi ero reso conto, invece, è che scrivere per Diario anche gratuitamente faceva curriculum o, come si dice oggi, reputation.

Dopodiché la caposervizio di turno partiva con il suo pippone, sempre lo stesso: non cambiava mai qualsiasi testata e suo responsabile abbia incontrato: «Il fatto è che qui da noi curiamo molto non solo i contenuti – certo, quelli si curano sempre – ma anche la scrittura. Cioè, abbiamo un nostro stile. Avrai letto qualche numero: scriviamo in maniera XXX e anche un po’ YYY. Capisci?»

L’esperienza mi ha insegnato che quello era il momento di tranquillizzarla, citare un articolo o due totalmente a caso trovati in sala d’aspetto dal dentista come “pezzi che mi hanno colpito”, elogiarne lo stile unico, differente, decisamente XXX e anche molto YYY (quando dicono “anche un po’ YYY” in realtà intendono “tantissimo YYY”). Farle capire che per me la scommessa vera era dimostrarmi all’altezza della neolingua coniata dal geniale skipper della testata ma soprattutto da lei e da quelle come lei, cioè gli ufficiali di plancia, quelli che in ultima analisi fanno veramente il giornale. Perché le aziende non sono i muri ma le persone, e – come scrivono nei biscotti della fortuna già da tempo – i giornali sono frutto di un lavoro collettivo. Siamo tutti importanti, tutti primi violini, anche quando puliamo gli apparati sanitari.

Le caposervizio e le caporedattrici di turno (la qualifica cambia a seconda delle dimensioni della testata e di qualche sedimentazione contrattuale) stanno tutto il giorno in redazione a disegnare pagine, inserire pezzi, telefonare ai collaboratori, fare titoli e didascalie, trovare le foto e cose così. Le suddette caposervizio e caporedattrici di turno sono poi in costante sbattimento con la direttrice di turno, con l’art director di turno (che di solito è una iena, non so perché: ma la photo-editor di più, se possibile: forse perché negli Usa sarebbero equiparate alla direttrice e qui invece hanno il grado di caposervizio, quando va bene), i grafici di turno – anzi, pardon, i “poligrafici” come richiede la qualitifica concertata con li sindacato –, i redattori di turno che non eseguono quel che viene loro richiesto, e ovviamente l’ultima ruota del carro, cioè il collaboratore di turno. Che può essere di tre tipi: lo schiavo Boris, l’imposto (perché raccomandato di turno) e infine “la grande scoperta” del momento. E qualche caporedattrice sognante spera ancora di trovare il suo principe azzurro della collaborazione: una creatura che crea lei, dandogli vita dalla plastilina dei pezzi dieci centesimi di euro a riga, e che trasforma in un nuovo Beppe Severgnini. (Si sa, alcune preferiscono raccontarsela così).

Insomma, ho sempre scritto democraticamente con lo stesso stile per tutti, incluso Il Post che mi ospita adesso, cercando di fregarmene il più possibile sia delle indicazioni di scuderia che soprattutto dello “stile giornalistico”, fatto di anacoluti, anafore, catafore, deissi, ellissi, colpi d’ala e attimi di leggerezza che non mi appartengono. Quando l’ipotetico dottorando in storia del giornalismo che deciderà di fare di me il suo monumento più duraturo del bronzo ne troverà di siffatti, sappia che ci hanno messo la manina in redazione le caposervizio di turno. L’ho fatto a suo tempo anche io, da dipendente o semi-dipendente (quello che in gergo legale viene chiamato “abusivo”) dei grandi giornali quotati in Borsa ma con l’operosa mentalità di una ferriera di fine Ottocento paternalistico villaggio operaio incluso. È stato allora che ho imparato che è bello scrivere, certo, ma che bisogna anche lasciar andare quello che si è scritto, una volta che si è scritto: nel Grande giooco (no, non quello sul massiccio asiatico centrale descritto da Peter Hopkirk, invece quello più modesto tra pennivendoli nostrani) conta maggiormente coltivare i propri hobby come pagarsi il mutuo e da mangiare che non richiamarsi al montanelliano “Quello che ho scritto io neanche Dio lo cambia”.

(Peraltro, se avete letto M, il figlio del secolo di Antonio Scurati, a un comizio Mussolini aveva parimenti sfidato Dio a fulminarlo sul posto entro cinque minuti, se mai fosse esistito. Sfortunatamente provando così l’inesistenza, o quantomeno il disinteresse dell’Essere Supremo proprio nel momento del bisogno. I presenti, non ricordo più se ancora socialistissimi o già fascistissimi, pare si fossero discretamente fatti da un lato, nel dubbio di un improvviso deus ex machina. Quel giorno però, ahimé, la realtà non aveva alcuna intenzione di superare la finzione.

Casomai, ed era quello che volevo dire prima di questa non breve digressione, se da un lato ho sempre scritto con lo stesso stile, dall’altro ho sempre apprezzato la presenza di qualcuno di bravo che “passasse” il mio articolo. Cioè togliesse refusi, ripetizioni, errori logici, frasi che non tornano. Perché, e qui si entra nel cuore della tenebra, il vero motivo per cui scrivo per tutti allo stesso modo e che io in verità – dio mi perdoni – scrivo di getto. Del tipo: buona la prima. Mi spiego.

Dello scrivere di getto

Originariamente questo articolo si intitolava “Workflowy”. Ed è uno dei pochissimi scritti della mia vita che sto cercando di scalettare. Cioè di scrivere sotto forma di un indice o qualcosa del genere. Solo che anziché un indice sto scrivendo di getto tutto l’articolo, facendo rientri a destra e a manca. Lo faccio utilizzando Workflowy.

Cos’è Workflowy, direte voi. È un software che adoro e che cerco di far conoscere ai miei colleghi, a gli studenti che hanno la ventura di seguire i miei corsi e a tutti voi che leggete. Anzi, già che ci siamo: siccome è tipo Gmail delle origini, cioè un prodotto freemium, e se uno fa iscrivere un amico tutti e due otteniamo un po’ più di righe di testo gratuite, seguite questo link per iscrivervi e partirete – come me – già avvantaggiati con 250 righe in più al mese.

Workflowy è web, app e client desktop. Genuinamente multipiattaforma. È un outliner, cioè un software che fa scrivere elenchi puntati indentati stile quelli di PowerPoint. È utilissimo per organizzare le idee: praticamente è una macchina per creare indici. Lo uso principalmente per tenere traccia del lavoro in alcuni contesti e delle lezioni universitarie che tengo in altri contesti. Soprattutto, è tutto solo e semplicemente txt, testo semplice. Va via come una scheggia e anche adesso ha una interfaccia deliziosa per scrivere. Perché se ci scrivete dentro è perfetto per isolare i concetti e creare delle gerarchie. Cosa sta dentro cosa e quindi cosa può essere spostato da una parte all’altra. Per i testi lunghi, il famoso “long form” insomma, è una manna dal cielo. Ma io non lo adopero quasi mai perché preferisco scrivere di getto. Però Workflowy è utile. E usate il mio referral.

Avendo appurato che c’è anche Workflowy, è interessante (per me) ragionare un attimo su cosa vuol dire scrivere di getto.

Lungo perché

C’è tuttavia un altro motivo se pratico il long-form come sport giornalistico estremo. E non è il bisogno di adrenalina. Invece, è da un lato la pigrizia e dall’altro la mia convinzione che in rete i contenuti lunghi durino di più. Mi spiego.

La pigrizia è la cronica mancanza di tempo e di voglia di faticare di più. Qualche caporedattore mi ha ricordato anche bruscamente che “non sai scrivere” e “non hai il senso della frase” (oltre a varie altre amenità, che costituiscono probabilmente il patrimonio fondante di molte loro sedute di psicoterapia) e io stesso ricordo la frase di Mark Twain: “I didn’t have time to write a short letter, so I wrote a long one instead.”

Scrivere in maniera sintetica, cioè, richiede più sforzo che lasciar fluire i propri pensieri. Almeno, a me.

Vari colleghi, capiredattori, direttori etc. sottolineano e richiamano tutto l’armamentario necessario a “scrivere bene”: avere un’idea per ogni pezzo, ma non due che son troppe; trovare una chiave di lettura più profonda e giocarci; costruire la premessa e “farci girare” il pezzo attorno; e varie altre cose simili, appena un gradino sopra il “metti la cera, togli la cera”, che di solito mi annoiano a morte.

La lunghezza piace. Se scorre, si fa leggere. E linkare. E recuperare dai motori di ricerca. “Long seller“ e “later bloomer” sono le due espressioni che in questo campo mi piacciono di più. La prima perché mi dà l’idea che il lavoro che faccia procederà come una torpedine attraverso interi oceani prima di trovare il suo lettore tra chissà quanto tempo (un tweet, per dire, già una settimana dopo è scomparso nel rumore di fondo dell’universo). La seconda è perché ormai ho la gioventù alle spalle e mi piace pensare – forse è la mia personale crisi di mezza età – che anche se in ritarno ma almeno sboccio lo stesso.

Alla fine, lo faccio perché mi diverto

Posso girarci attorno ma alla fine il punto è che a me piace scrivere. Forse mi rilassa, magari è solo una distrazione (come tutte le attività che si svolgono senza avere un obiettivo predefinito), però mi piace. Nel senso: mi piace l’atto della scrittura: non ci penso, non la programmo, non la desidero. Semplicemente, scrivo. E anche quando non scrivo, in realtà spesso leggo o parlo o comunque penso, in un procedere che poi ho imparato che a un certo punto passa attraverso la scrittura.

Il che, a mio avviso, apre un ultimo ragionamento su questo tema: scrivere è pensare?

Se ci riflettete un attimo, ci sono vari argomenti a favore della tesi che quando uno scrive in realtà sta pensando. Lo sostiene anche Paul Graham in uno dei suoi saggi più noti, Writing, Briefly il cui succo più o meno è: “Writing doesn’t just communicate ideas; it generates them.”

(Poi dice anche parecchie altre cose, tra le quali che bisogna leggere ad alta voce quel che si scrive e poi farlo leggere agli altri, perché le idee e le parole vanno testate sul campo)

Per questo quando mi sono messo d’impegno per cercare di capire cosa mi piace fare (sapete com’è, la crisi di mezz’età assume profili sempre più strani) alla fine ho deciso che si tratta semplicemente dello scrivere.

Ne ho anche tratto, con l’aiuto di due amici, un sapido motto in inglese (Mostly, I Write) che vale per definire non solo l’atto della scrittura ma anche il pensiero che c’è dietro (le cose pensate, lette, studiate) e pure quello generato (le idee che scopro esprimendo sul foglio più o meno cartaceo quello che mi frulla per la testa).

La scrittura è un’eslorazione della propria mente? Avrei risposto con un “sì” piuttosto deciso se negli anni non avessi trovato persone che sono riflessive in maniera completamente diversa da me. Forse io sono più espressivo e altri sono più introversi? Non lo so. Trovo abbastanza sorprendente cercare di mappare questo ambito in cui si incrociano e sovrappongono neuroscienze, psicologia, cognitivismo e varie altre discipline. Tutte cose di cui so poco o niente, sia chiaro.

Scoprire, ad esempio, che il monologo interiore alla base della nostra “ruminazione interiore”, quel discorso interno che usiamo per parlare con noi stessi, alcuni non ce l’hanno (circa il 5% della popolazione), è per me straniante . Si tratta di una delle pochissime attività mentali delle quali siamo pienamente consapevoli, ma alcuni non ce l’hanno: buffo! Altri ce l’hanno troppo e sentono più voci, cosa che raramente è un buon segno. Tipo: schizofrenia, depressione maggiore, stati maniacali nel disturbo bipolare, disturbi dissociativi, gravi disturbi di personalità, uso di sostanze, etc. Insomma, dentro la vostra testa volete sentire una sola voce e tendenzialmente la vostra. (A meno che non abbiate un bambino piccolo, perché nel caso dopo un po’ nella vostra testa sentite solo lui che chiede “papà, papà” in continuazione)

La cosa che dice Graham, e sulla quale concordo pienamente, è che la scrittura è una specie di esplorazione del pensiero, che parte dalle radici che uno ha costruito nel tempo e va avanti con quello che cresce sul momento. Anche perché io sono un espressivo, e mi sa che anche Graham è uno abituato a cercare un supporto, un “modo” per pensare.

Tutto questo per arrivare a costruire tonnellate e tonnellate di parole scritte – fin troppe, spero che un giorno non dovrò essere giudicato per inquinamento semantico.

Anni fa ho sognato che ero morto, mi risvegliavo davanti a un essere ultraterreno che aveva le fattezze di un albero e che mi diceva: “La buona notizia è che l’aldilà esiste, ed è di noi alberi. La cattiva notizia è che tu sei un giornalista della carta stampata, cioè un assassino di alberi: l’unico peccato imperdonabile”. Dopodiché cercavo di articolare che avevo iniziato a lavorare in radio e poi ero da tempo passato sul web. A quel punto ricordo di essermi svegliato sul serio.

Ma adesso si è fatta ora di cena, e quindi mi fermo qua. È stat divertente, però. No? Perché, essendo uno che per campare scrive, il fatto che quando poi mi riposo sono finalmente libero di scrivere, la trovo un’esaltante contraddizione.