Berlinguer, Guttuso e la “fermezza comunista”

«Perché nella sua lettera al segretario del PCI, il pittore ci tenne tanto ad aggiungere “comunista” a “fermezza”. Impossibile dirlo. Però si può fare qualche congettura»

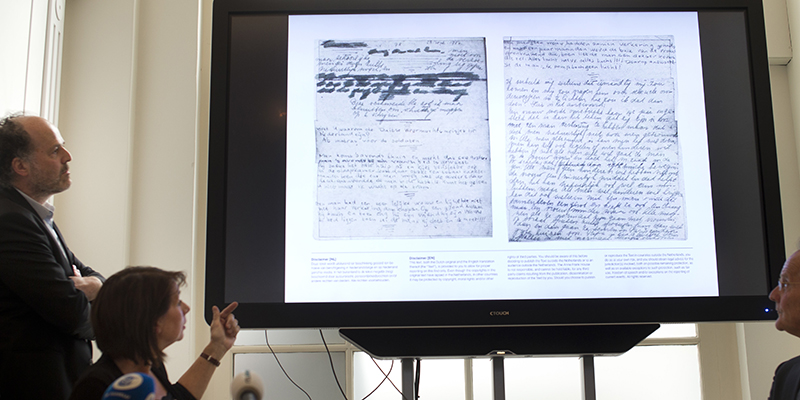

Un sabato di gennaio, grigio e piovoso, ho visitato a Torino I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer, una mostra curata da Alessandro d’Onofrio, Alexander Höbel e Gregorio Sorgonà, aperta fino al 15 marzo. La mostra è già passata per Roma, Bologna, Firenze, Cagliari e Sassari. A Torino è stata allestita negli spazi del museo Ettore Fico, nel quartiere di Barriera di Milano. Sono arrivato nel tardo pomeriggio, infreddolito, con le scarpe bagnate di pioggia e i piedi gelati. Fuori era già buio, ma dentro, mi sono detto, troverò Berlinguer.

La mostra si sviluppa su due piani e si divide in cinque sezioni:

- Gli affetti (la dimensione emotiva, privata e familiare);

- Il dirigente (la storia del percorso di militanza, dall’iscrizione alla sezione giovanile del PCI di Sassari nel 1943, fino all’elezione a vicesegretario nel 1969);

- Nella crisi italiana (la guida della segreteria, tra balzi elettorali, compromesso storico e minaccia terroristica);

- La dimensione globale (la riflessione sui fatti del Cile, il rapporto con l’Unione Sovietica, l’eurocomunismo, il Vietnam, la Repubblica Popolare Cinese e i movimenti anti-coloniali);

- Attualità e futuro (l’eredità di Berlinguer quale figura centrale del pantheon repubblicano).

Fra le centinaia di foto, note e meno note, lettere, biglietti, video, manifesti e prime pagine dell’Unità, sono rimasto colpito da un minuscolo dettaglio, una cosa che si chiama “Caret”, un segno a penna impresso su un centimetro quadrato di carta.

Quando in una mostra ci fermiamo di fronte a un’opera o a un documento esposto in una bacheca, viviamo un’esperienza che può avere l’andamento di un sismogramma, il tracciato lasciato su un rullo di carta dallo stilo del sismografo. Può essere piatto e monotono o avere picchi e discese. Dipende dalla qualità della mostra e anche dal nostro stato d’animo e dalla nostra ricettività e generosità di spettatori. Nel mio caso i picchi sono stati più di uno.

Per esempio, ho provato sorpresa davanti al volto di un Berlinguer abbronzato, a Cuba, con i capelli un po’ più selvaggi e scarmigliati del solito, incuriosito e affascinato di fronte a un ammaliatore Fidel Castro.

Enrico Berlinguer al centro, a destra Fidel Castro, a sinistra la traduttrice (foto Archivio Angelo Balma)

Ho sorriso per una copertina del Male. Diceva: «Berlinguer è un partito di Massa. Andreotti di Carrara». Una lettera di Luigi Pintor, giornalista, scrittore, ex partigiano, uno dei fondatori del quotidiano il manifesto, mi ha sedotto per la nota di complicità lasciata cadere in fondo a un foglietto, al termine di una lettera breve e non particolarmente calorosa. Pintor si dispiace che lui e Berlinguer si vedano di rado e allora spera di poterlo almeno ritrovare, prima o poi, «in un’estate sarda». Lo dice come se stesse pizzicando una corda segreta, di cui solo due sardi, come Pintor e Berlinguer, possono sentire il suono.

La copertina del Male del 15 novembre 1978

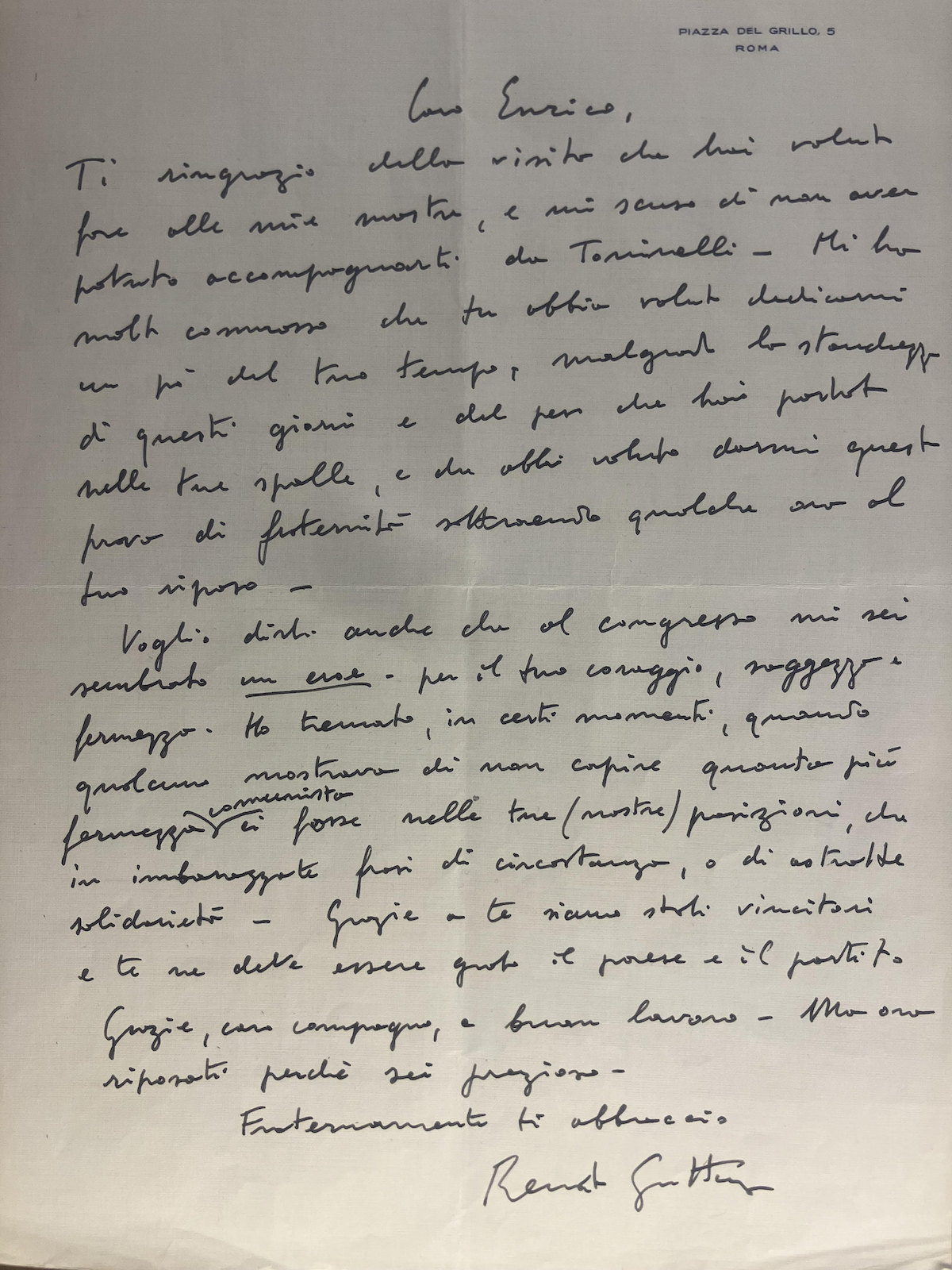

Ma il vero apice della mostra è stato un altro. È arrivato davanti a un foglietto custodito dentro una teca. Un foglietto di cinquantuno anni fa. Si tratta di una lettera del pittore Renato Guttuso datata 27/3/1975.

La lettera di Renato Guttuso a Enrico Berlinguer datata 27 marzo 1975 (Archivio Berlinguer – Fondazione Gramsci Roma)

Guttuso ringrazia Berlinguer per aver fatto visita alla sua mostra. Gli è riconoscente perché immagina bene la sua stanchezza. Sa che il segretario, reduce da un congresso, si trascina un peso sulle spalle, ma nonostante tutto ha scelto, dando «prova di fraternità», di rinunciare a qualche ora di riposo e di partecipare alla mostra. «Voglio dirti anche», scrive Guttuso, «che al congresso mi sei sembrato un eroe per il tuo coraggio, saggezza e fermezza». Eroe è sottolineato, mentre la parola “fermezza”, attenzione, tornerà qualche rigo sotto.

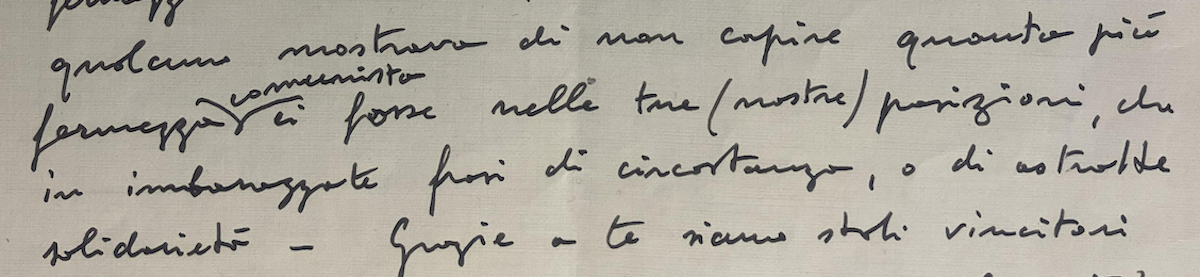

Il dettaglio prezioso infatti è un altro. È un segno che si trova nella seconda metà del foglio: una specie di gabbiano stilizzato, con le ali aperte e slanciate. Il segno crea un varco tra due parole, in modo da fare spazio, sopra il rigo, a una terza parola. La frase è:

«Quanta più fermezza ci fosse nelle tue (nostre) posizioni».

Poi Guttuso, immagino, deve aver sentito il bisogno di mandare un messaggio più chiaro e con quel segno a forma di gabbiano o di forcella, inserisce a posteriori una parola che forse, un istante prima, aveva dimenticato di mettere. O una parola che gli è balenata in mente di colpo e gli è sembrata urgente e necessaria. E così aggiunge “comunista” sopra le ali del gabbiano, in mezzo tra “fermezza” e “ci fosse”. Risultato: «fermezza comunista».

Il segno utilizzato da Guttuso, quel gabbiano immobile sul foglio, ha un nome e secoli di storia alle spalle. Si chiama “Caret”, terza persona singolare del verbo latino Careo. Significa “Qui manca”. È capitato a tutti prima o poi di usarlo scrivendo a mano. A tutti è capitato di pensare: ho dimenticato di dire questo o voglio aggiungere quest’altro. È un segno di natura correttoria o insertoria. Può essere a forma di V o V capovolta. È utile per correggere o esprimere un ripensamento. Lo ritroviamo tra i copisti medievali, a volte con bracci molto lunghi e di fattezza quasi ornamentale. Un Caret non trascritto da un copista poteva dare luogo a un errore, che entrava poi, fatalmente, nella tradizione.

Ritroviamo il Caret un po’ ovunque, nei manoscritti di Francesco Petrarca, Erasmo da Rotterdam, Alessandro Manzoni, Galileo Galilei, Giacomo Leopardi. E probabilmente nei nostri temi di scuola. Il Caret è il segno della mancanza e del ripensamento. Testimonia la coscienza dell’autore che riflette e torna sul proprio scritto. Sarebbe un gran bel nome per una casa editrice e pure per un romanzo. Un’eredità del Caret si trova anche tra gli strumenti informatici, laddove Caret è il cursore lampeggiante che indica uno spazio vuoto da riempire.

Chi era Renato Guttuso e che cosa avrà voluto intendere con “fermezza comunista”?

Pittore, nato a Bagheria in Sicilia nel 1911, è prima iscritto ai GUF (Gruppi Universitari Fascisti) e poi, dal 1940, è un membro del Partito Comunista clandestino. Parecchio tempo dopo, nel 1976, viene eletto senatore tra le file del PCI. Uno dei suoi dipinti più celebri, I funerali di Togliatti, è una grande tela di 340×440 centimetri, che celebra la morte dello storico segretario del Partito Comunista. Guttuso iniziò a dipingere il quadro nel 1972. I funerali di Togliatti è un’opera spettacolare e di grande impatto visivo, anche grazie al vivace contrasto cromatico. Da una parte ci sono il rosso squillante delle bandiere, dei drappi e i colori accesi degli addobbi floreali che ricoprono il feretro con la salma di Togliatti; dall’altra ci sono i volti e gli abiti degli astanti, tutti dipinti con scale di grigi, chiari e acquorei oppure lividi e desolati.

Il giorno dei funerali di Togliatti a Roma, il 25 agosto 1964, arrivarono circa un milione di militanti. Guttuso ricrea il passo solenne della fiumana a lutto. Mimetizzati tra la folla, scopriamo i volti di Nilde Iotti, di Antonio Gramsci, di Lenin (ben cinque Lenin), di Giovanni Pajetta, di Stalin (purtroppo) e poi di Anna Kuliscioff, Dolores Ibárruri, Jean–Paul Sartre, Elio Vittorini, Pablo Picasso, Eduardo De Filippo e perfino dell’attivista americana Angela Davis, con la sua bella e fiera capigliatura afro. La commistione di popolo, artisti, letterati e nomenklatura riflette l’unità organica dell’universo comunista, la sua apparente assenza di gerarchie e barriere. Anche le barriere del tempo, quelle che separano i vivi dai morti, sono annullate, vista la compresenza di figure viventi e defunte.

Un altro particolare di I funerali di Togliatti, esposto al MAMbo, Museo d’arte moderna di Bologna. Si riconoscono da sinistra: Angela Davis, Eduardo De Filippo, Jean-Paul Sartre, il pittore Renato Guttuso. Più in basso, Elio Vittorini (foto Ivan Carozzi)

I funerali di Togliatti venne presentato per la prima volta all’Accademia di Mosca ed entrò subito nel mito, divenne un’opera famosissima e acclamata da migliaia di persone. A partire dall’autunno del 1972, cominciò a viaggiare per mezza Europa dell’Est: Mosca, San Pietroburgo, Praga, Budapest, Bucarest, Darmstadt. E poi Milano, Bologna, Livorno, Torino, Acqui Terme, Venezia. E naturalmente, tra le figure ritratte, c’era anche lui, Enrico Berlinguer. Oggi I funerali di Togliatti è esposto in una sala al secondo piano del Museo MAMbo di Bologna. Davanti al quadro c’è una panca, dove le persone spesso si siedono in contemplazione. E chissà che cosa pensano.

Ma perché Guttuso ci tenne tanto ad aggiungere “comunista” a “fermezza”, con un Caret nitido e alato? Impossibile dirlo. Però si può fare qualche congettura.

La parola “fermezza” compare due volte nel messaggio. Al momento di ripetere “fermezza”, Guttuso probabilmente pensa che la parola non debba restare sola, ma accostarsi a un’altra parola, che ne definisca meglio il senso. L’espressione “fermezza comunista” non suona del tutto nuova, ma riecheggia la famigerata “intransigenza comunista”, una formula spesso usata sulla stampa e dagli avversari per denunciare le posizioni più massimaliste sostenute dai partiti comunisti durante la Guerra fredda. Ma tra fermezza e intransigenza passa, forse, una sottile e decisiva differenza. Uno scarto.

L’intransigenza pende verso l’immobilità, la rigidità, la dottrina, il dogmatismo. È un difetto, insomma. L’uomo fermo, invece, è saldo nei propri principi. È onesto. Tutto d’un pezzo. Retto. È l’hombre vertical. È un essere morale, l’alfiere di quella “questione morale” che Berlinguer proverà a mettere al centro del dibattito nei primi anni Ottanta, in largo anticipo sulla fine della Prima Repubblica. Forse Guttuso, con la complicità del gabbiano, voleva suggerire che la fermezza è un tratto distintivo e naturale dei comunisti italiani. Che la fermezza si discosta dall’intransigenza.

– Leggi anche: Il giorno in cui nacque “la questione morale”

Tre anni più tardi, nel 1978, con il sequestro Moro, la parola “fermezza” troverà un’altra declinazione, questa volta drammatica e fatale. Di fronte ai brigatisti che avevano sequestrato il presidente della Democrazia cristiana, infatti, il partito di Berlinguer decide di non trattare e di sposare, insieme al governo in carica, la famosa “linea della fermezza”. Il dibattito non si è mai veramente chiuso e della “linea della fermezza”, espressione chiave del caso Moro, si discute ancora oggi. Ci si chiede se fu un bene o se, al contrario, fu un male, che Moro pagò con la vita. Se la fermezza fu, in quel caso, solo un travestimento di quella cosa più sorda e rigida che è l’intransigenza.

– Leggi anche: Non c’è un «macroscopico vuoto di verità» sul caso Moro

Cosa volesse intendere Guttuso con “fermezza comunista”, non è possibile saperlo fino in fondo. Ma a cinquant’anni di distanza, quel Caret mi ha dato un brivido. È una traccia di vita cosciente più autentica e viva di ciò che sta sul rigo. È qualcosa di fragile e reale, come lo sono le bollicine di condensa su un vetro appannato. Quando scriviamo – e tutti noi scriviamo ogni giorno – si mettono le parole in fila una dietro l’altra, con più meccanicità di quanto non si creda. Solo a volte una misteriosa voce dal profondo ci segnala un “qui manca” e allora compare sulla pagina una parola più vera, nostra e sentita delle altre.