Anno nuovo, clima vecchio

«Sono passati dieci anni dall’Accordo di Parigi e un mese dalla COP30 in Brasile. Di fronte a noi non c’è una rotta unica e predestinata, ma un ventaglio di traiettorie possibili. Dipendono tutte, ancora, da quanto e come giriamo il timone»

Come ci ha doviziosamente ricordato l’ultimo articolo pubblicato su Storie/Idee, ogni anno nuovo arriva con il suo piccolo rito laico: bilanci, buoni propositi, liste di cose da fare “davvero, stavolta”. Funziona per la dieta, per le mail arretrate, per il conto in banca. Ma c’è un bilancio che, dieci anni dopo l’Accordo di Parigi e a un mese dalla COP30 in Brasile, non possiamo permetterci di rimandare: quello della sfida climatica.

Ritorniamo indietro di dieci anni. Il gennaio 2016 fu un mese spartiacque: stabilì un nuovo record come gennaio più caldo mai registrato a livello globale, segnando il nono mese consecutivo da record di caldo. Un mese prima, il 12 dicembre 2015, i rappresentanti di 196 paesi avevano firmato il cosiddetto Accordo di Parigi, il primo sforzo davvero globale per affrontare, collettivamente, il problema. L’obiettivo a lungo termine dell’Accordo è di mantenere l’aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2 gradi rispetto ai livelli preindustriali, cercando di non oltrepassare i 1,5 °C.

Sono passati dieci anni, ma si prevede che il 2025 appena concluso sia il secondo o terzo anno più caldo mai registrato. È sorprendente, perché gli anni più caldi coincidono di solito con El Niño – un fenomeno naturale che, ogni tre-sei anni, aumenta temporaneamente la temperatura globale. Nel 2025, però, El Niño si è concluso: ci si poteva aspettare un raffreddamento significativo, che non c’è stato. La temperatura media degli ultimi tre anni ha superato di 1,5 gradi quella dell’epoca pre-industriale e, sebbene non si possa ancora dire che la soglia di 1,5 gradi sia stata superata stabilmente, la tendenza è chiaramente preoccupante. Se 1,5 gradi di aumento sembrano poco, occorre pensare che si tratta di una media globale tra terre emerse e oceani: poiché gli oceani si scaldano lentamente, le terre emerse si scaldano molto di più. Per esempio, la temperatura media annua di Milano è aumentata di oltre 2,5 gradi negli ultimi cinquant’anni, superando quella di Roma di allora. Nel frattempo, Roma ha raggiunto temperature simili a quelle di Catania di cinquant’anni fa.

Il cambiamento climatico riguarda tutti. Anche chi lo nega. Riguarda chi lo subisce, chi lo ignora, chi lo considera un problema lontano, chi spera che sia qualcun altro a occuparsene. All’inizio del nuovo anno, quindi, la domanda sensata non è se il cambiamento climatico sia reale e quali ne siano le cause – su questo la scienza ha risposto da tempo – ma a che punto siamo davvero. Quanto abbiamo iniziato a cambiare rotta, quanto stiamo ancora rimandando, quanto ci costa ogni esitazione in più.

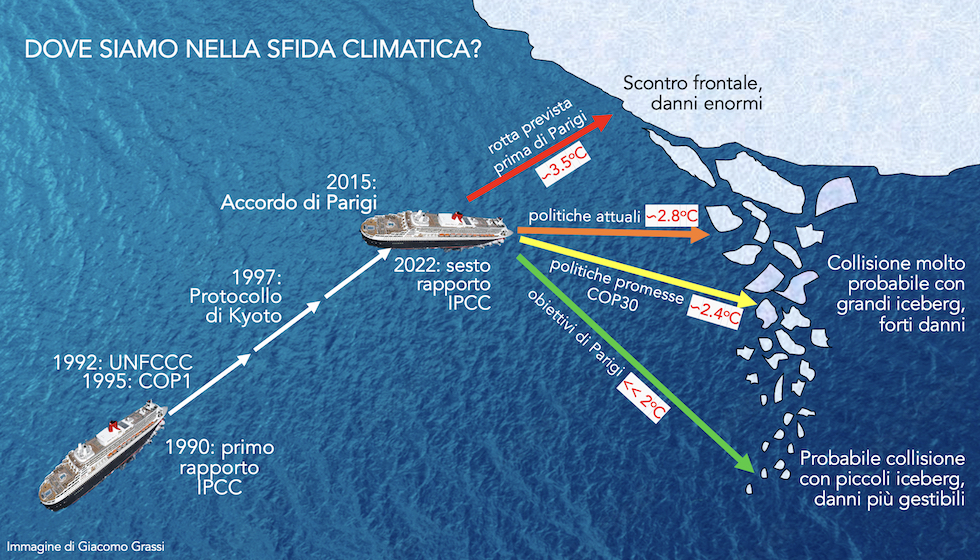

Per capirlo, può aiutarci la rappresentazione in figura. Immaginiamoci a bordo di un enorme transatlantico: l’economia globale. Non un’entità astratta, ma infrastrutture, investimenti, abitudini, interessi consolidati. Una nave progettata per andare dritta, veloce, non per fare sterzate improvvise. La sua rotta rappresenta le nostre emissioni di gas serra. Sulla prua, con il binocolo puntato sull’orizzonte, ci sono gli scienziati del clima: non decidono la rotta, ma vedono gli ostacoli prima degli altri, con il compito di avvisare l’equipaggio. A un certo punto, l’allarme: grosso iceberg a dritta – è il rischio climatico che abbiamo di fronte.

Le rotte della nave illustrano le emissioni storiche e i possibili scenari futuri, includendo le relative proiezioni di temperatura, sulla base dell’UNEP Emissions Gap Report 2025 e degli ultimi rapporti dell’IPCC. L’UNEP è il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente. L’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) è un organismo scientifico dell’ONU che valuta e sintetizza le conoscenze sul cambiamento climatico e le possibili soluzioni. (Il testo della didascalia e l’immagine sono di Giacomo Grassi)

Nel novembre scorso, la COP30 in Brasile si è chiusa senza grossi impegni sui combustibili fossili. Le COP – le conferenze annuali delle Nazioni Unite sul clima – sono le interminabili riunioni nella sala di controllo per decidere come reagire agli avvertimenti degli scienziati. Tavoli affollati, interessi divergenti, compromessi faticosi. Spesso deludenti, ma non irrilevanti. Dieci anni fa, a forza di discussioni e mediazioni, alla fine, alla conferenza che avrebbe portato all’Accordo di Parigi, tutti avevano riconosciuto il pericolo imminente e deciso di agire. La nave aveva iniziato a sterzare: non abbastanza, non abbastanza in fretta, ma la virata era iniziata.

Di fronte a noi, non una rotta unica e predestinata, ma un ventaglio di traiettorie possibili. Dipendevano tutte e dipendono ancora da quanto e come giriamo il timone.

La linea rossa è la rotta “prima di Parigi”, quella che avremmo seguito continuando come se nulla fosse, con le politiche allora in vigore: motori al massimo, emissioni in crescita lineare, fiducia cieca nel fatto che «in qualche modo ce la caveremo». Ci avrebbe portato ad almeno 3,5 gradi entro fine secolo, con danni enormi. Oggi, per fortuna, non siamo più su quella rotta.

Poi c’è la traiettoria arancione, corrispondente a circa 2,8 gradi. È la rotta su cui ci troviamo ora: quella delle politiche attuali, già in corso di realizzazione. La prua non punta più dritta verso l’iceberg, e riduce la probabilità dell’impatto peggiore, ma ci lascia in acque imprudenti, dove forti danni restano probabili e dove basta poco – un’accelerazione degli eventi estremi, un feedback inatteso, una crisi geopolitica – per peggiorare di molto le cose.

– Leggi anche: L’Accordo sul clima di Parigi funzionicchia

La traiettoria gialla rappresenta un passo ulteriore. Corrisponde agli ultimi impegni presi dai paesi alla COP30 in Brasile, che ridurrebbero leggermente le emissioni nei prossimi dieci anni. Non si tratta ancora di politiche concrete, ma di promesse. Il rischio complessivo si è ridotto, ma non sufficientemente da escludere impatti severi.

– Leggi anche: La COP30 si è chiusa senza grossi impegni sui combustibili fossili

La vera discontinuità è la traiettoria verde, che ci permetterebbe di navigare in acque più sicure: al di sotto dei 2 gradi di aumento rispetto all’epoca pre-industriale, così come previsto dall’Accordo di Parigi. Qui il rischio non scompare – il rischio zero non esiste – ma diventa gestibile.

Il messaggio chiave del grafico è che nessuna di queste linee è scritta nel destino. Non sono profezie, ma possibilità. Lo spazio delle scelte non scompare: si restringe. Ed è per questo che ogni decisione pesa di più.

A questo punto qualcuno obietterà: ma non conosciamo i dettagli di ciò che succederà. È vero. Nei sistemi complessi come il clima, l’incertezza non è un difetto dell’informazione: è una proprietà del sistema. Non sappiamo con precisione quanto sia profondo l’iceberg e come reagirà lo scafo al probabile impatto.

Analogamente, non conosciamo quali feedback dalle nuvole, dalle foreste o dagli oceani amplificheranno o smorzeranno gli effetti. Ma sappiamo abbastanza per riconoscere che continuare dritti è la scelta peggiore. Quando il rischio è grande, l’assenza di informazioni complete non giustifica l’inazione. Sarebbe come dire che, quando siamo in auto, siccome non possiamo prevedere esattamente il rischio di un incidente, non ha senso mettersi la cintura di sicurezza. Il punto non è sapere tutto: è sapere abbastanza per agire su ciò che possiamo controllare. E ciò che controlliamo è il raggio di sterzata della nave: le nostre emissioni.

La scienza non promette certezze assolute: comunica probabilità, margini di errore e scenari, distinguendo ciò che è solido da ciò che è ancora incerto. Questa prudenza è un segno di rigore, ma può essere facilmente fraintesa o strumentalizzata. La disinformazione sfrutta proprio questa caratteristica, trasformando l’incertezza in un pretesto per rimandare l’azione. È quella che potremmo chiamare la scienza dei ciarlatani. I ciarlatani imitano il linguaggio della scienza senza rispettarne il metodo, confondendo opinioni e prove. È lì che si infilano, approfittando di una caratteristica fondamentale della scienza: essere provvisoria, rivedibile, fallibile. In una parola, onesta. Quella che per la conoscenza basata su prove è una virtù, diventa così, se manipolata, una vulnerabilità. L’incertezza – elemento intrinseco di sistemi complessi – viene trasformata in uno strumento retorico per confondere l’opinione pubblica. Una cortina di nebbia che offusca l’orizzonte mentre la nave continua ad avanzare in acque pericolose.

Arriviamo così al punto finale: perché non ci fidiamo della scienza, e perché invece dovremmo farlo. Non perché gli scienziati siano infallibili – tutt’altro, sbagliano come ogni essere umano – ma perché la scienza è un sistema collettivo progettato per correggere gli errori. La sua affidabilità non nasce dalla certezza assoluta, ma dalla capacità di individuare, discutere e ridurre gli sbagli nel tempo. Una parte della sfiducia verso la scienza nasce da un equivoco diffuso: ci aspettiamo che funzioni come un oracolo, fornendo risposte rapide, definitive e senza margini d’errore.

Quando poi vediamo revisioni, dispute metodologiche o stime probabilistiche, qualcuno conclude che «allora non sanno niente». È vero l’opposto: la scienza è credibile proprio perché non pretende infallibilità. È provvisoria ed emendabile, costruita per migliorare attraverso il confronto tra pari, la riproducibilità, la trasparenza delle prove e attraverso istituzioni che cercano – imperfettamente – di tenere la conoscenza al riparo dagli interessi politici ed economici. La scienza climatica non è perfetta, ma è la miglior bussola che abbiamo a disposizione.

Quando su un tema il dibattito scientifico è realmente aperto, esplorare ipotesi in competizione è parte del metodo. Ma quando il consenso è ampio, robusto e sedimentato – come sull’origine antropica del riscaldamento globale – dare pari dignità pubblica a tesi già confutate non è pluralismo: è disinformazione. O si portano nuove evidenze o si fa perdere tempo a tutti. Come ricorda la Legge di Brandolini, l’energia necessaria per confutare una sciocchezza è enormemente superiore a quella necessaria per produrla. Per questo nel mondo anglosassone la chiamano “bullshit asymmetry principle”, “principio dell’asimmetria delle stronzate”.

La metafora del transatlantico è chiara: possiamo fidarci della migliore conoscenza disponibile e usarla per correggere la rotta, attraverso soluzioni che sono già disponibili, oppure diffidarne e continuare dritti. Se la scienza ha ragione – e tutto indica che ce l’abbia – il costo dell’inazione sarà altissimo: clima instabile, ecosistemi sotto stress, conseguenze sociali ed economiche difficili da governare. Se invece, scegliendo di fidarci e accelerando la virata, scoprissimo un giorno che alcuni scenari erano più pessimisti del necessario, avremmo comunque benefici concreti: aria più pulita, sistemi energetici più sicuri, città più vivibili. Meno morti premature legate allo smog, meno bollette esposte agli shock geopolitici, reti elettriche più resilienti. In Italia dipendere dai fossili significa vulnerabilità, investire in rinnovabili ed efficienza significa protezione. Se vogliamo controllare il nostro futuro, dobbiamo prima controllare la nostra energia.

La crisi climatica non è solo una questione ambientale: è soprattutto una questione sociale, una prova di lucidità collettiva, che ci richiede la capacità di scegliere insieme la rotta giusta prima che la fisica decida per noi.

Ora che l’anno ricomincia, vale la regola più semplice della navigazione: quando scorgi l’iceberg, non apri un dibattito sul colore dell’acqua e tantomeno neghi che esista. Giri il timone. Con decisione. Nessuno di noi ha voglia di rivedere Titanic. Anche perché, questa volta, non c’è nessuna scena romantica che valga il prezzo del finale.

– Leggi anche: Cosa fare per provare a salvare il pianeta, forse