Inerti del porto, inerti del ponte

«Limbadi e la sua cava, oggi, fanno parte di quei complessivi 1.653.810 metri quadrati di superfici che sono oggetto dei 1.104 espropri programmati per costruire la più grande opera italiana mai concepita, il Ponte sullo Stretto tra Sicilia e Calabria. Proprio nella cava usata per scaricare i materiali scavati nel porto, verranno scaricati quelli del ponte. Lo Stato andrà a utilizzare terreni che un tempo furono espropriati da un consorzio mafioso. Significa che chi nei prossimi mesi riceverà gli indennizzi statali quei terreni li aveva ottenuti a seguito dei precedenti “espropri”»

È difficile immaginare Limbadi senza il porto di Gioia Tauro all’orizzonte. Nei giorni tersi, il porto, che sta a circa venti chilometri, lo si vede dalla villa comunale del paese con tutte le sue gru, le sue navi container attraccate, il golfo all’orizzonte. Forse un giorno da qui si vedrà anche il famigerato ponte sullo Stretto, chissà.

Se dalla villa comunale ci si avvia per u corsu i supra (il corso di sopra) e poi nelle rughe che da lì si diramano, si incontra una strada simile a un sentiero che, tra campi coltivati e ulivi, si inerpica su un pianoro che si fa infine collina: da quel punto lo sguardo sul porto torna a farsi cartolina. Più in basso c’è la zona industriale realizzata all’inizio di questo secolo, anche se per anni l’unica industria che portava autotrasporti, investimenti, un po’ di movimento e qualche soldo, è stato proprio il porto di Gioia Tauro. I suoi inerti, i materiali grezzi usati per la costruzione come la ghiaia, l’argilla, la sabbia, venivano scaricati proprio qui, nella cava di Limbadi.

Limbadi e la sua cava, oggi, fanno parte di quei complessivi 1.653.810 metri quadrati di superfici tra aree edificate, edificabili e terreni vari che sono oggetto dei 1.104 espropri programmati per costruire la più grande opera italiana mai concepita, il ponte sullo Stretto tra Sicilia e Calabria. Proprio nella cava usata per gli inerti del porto verranno scaricati gli inerti del ponte.

La storia della cava di Limbadi inizia negli anni Settanta e, come molte storie calabresi, si dipana tra le ambiguità del territorio, coinvolgendo la ’ndrangheta particolarmente “prenditiva” e affaristica di quegli anni, e una popolazione semi-stordita dall’arroganza mafiosa e dall’inazione dello Stato. In questo senso è una cosiddetta cautionary tale, un ammonimento che, raccontando il passato, potrebbe mostrare i paradossi e le ombre del futuro.

Per costruire il ponte sullo Stretto lo Stato andrà a utilizzare terreni che un tempo furono “espropriati” da un consorzio mafioso e per cui ci furono condanne a uomini di ’ndrangheta allora molto potenti. Significa che chi nei prossimi mesi riceverà gli indennizzi statali quei terreni li aveva ottenuti, spesso senza alcuna responsabilità, a seguito dei precedenti “espropri” mafiosi.

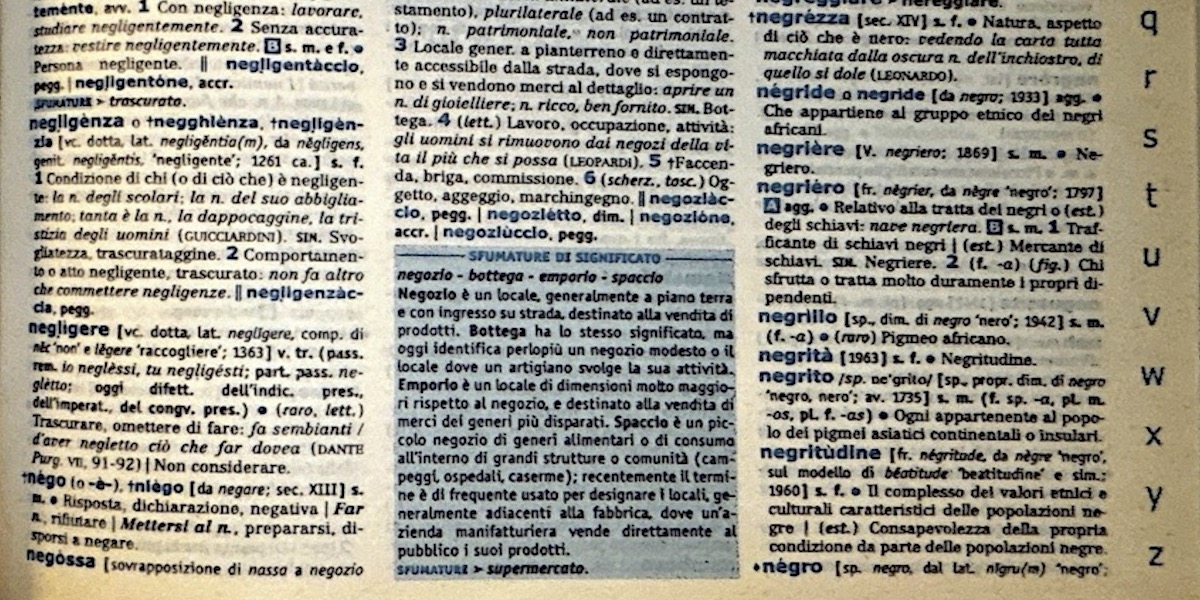

Tre vedute del Porto di Gioia Tauro (foto di Anna Sergi)

Per raccontare questa storia occorre riavvolgere il tempo di quarant’anni, iniziando proprio dall’altra grande opera calabrese, il porto di Gioia Tauro. Il 25 aprile 1975 Giulio Andreotti, all’epoca ministro per il Mezzogiorno, andò a Gioia Tauro per gettare in mare la prima pietra e sancire simbolicamente l’inizio dei lavori per il porto. Nel suo discorso ironizzò: «I calabresi hanno ragione di diffidare, perché spesso alla prima pietra non segue la seconda». Ma in quel caso, eccezionalmente, i fatti lo smentirono. Insieme a Giulio Andreotti quel giorno nel porto c’era Vincenzo Gentile, l’allora sindaco DC di Gioia Tauro che sarebbe stato ucciso nel 1987, quando entrò in conflitto, si racconta, con la famiglia mafiosa per eccellenza della piana, i Piromalli (nonostante fosse mezzo imparentato con loro). Ma non è di lui che qui vogliamo raccontare.

In quegli anni il signor Serafino Paparatto possedeva una casa coloniale e tanti uliveti nella zona Petti-Falconiera, l’area di campi coltivati e ulivi che sarebbe poi diventata la cava di Limbadi. Si trattava di un appezzamento di terreno di circa un ettaro e mezzo, che gli rendeva un discreto guadagno. Non aveva intenzione di andarsene o di lasciare la sua terra, il signor Paparatto, né poteva immaginare a quei tempi che il suo terreno aveva un appuntamento con la storia, come si suol dire, incarnata in quel porto di Gioia Tauro che oggi dalla villa comunale guardiamo quasi annoiati, abituati alla sua presenza, assuefatti al suo mostruoso gigantismo.

Dicono le voci di paese, ma soprattutto le sentenze – storica quella del Processo dei Sessanta (De Stefano Paolo +59) del 4 gennaio 1979 – che tra il 1975 e il 1976 un tal Gioacchino Piromalli di Gioia Tauro vide quei terreni di Limbadi, che effettivamente erano una cava, e immaginò il progresso, il futuro e il guadagno. Fu proprio lui, quel 25 aprile del 1975, a gestire il rinfresco e a offrire il caffè ai convenuti alla cerimonia della posa della prima pietra con Andreotti.

Piromalli convocò dunque Francesco Mancuso, proprietario di un appezzamento di cinque ettari coincidente con parte del comprensorio interessante per la cava, e gli dette mandato di attuare, con solerzia ed efficienza, le procedure espropriative per “liberare” la zona. Mancuso inizialmente tentò, solo in piccola parte riuscendoci, di coinvolgere nell’affare i suoi amici di Limbadi, creando una sorta di azionariato popolare. La cava sarebbe servita ad accogliere gli inerti del porto, legando finalmente Limbadi al progresso. Il signor Piromalli, però, non era stato il solo a fiutare l’affare: in paese già si mormorava che anche “quelli del quinto centro siderurgico” avevano puntato la cava.

Al porto di Gioia Tauro, infatti, si sarebbe dovuto affiancare un polo siderurgico, il quinto d’Italia, previsto dal cosiddetto Pacchetto Colombo per spegnere i “moti di Reggio Calabria”, la rivolta popolare che scattò tra il luglio del 1970 e il febbraio del 1971 dopo la decisione di assegnare a Catanzaro il capoluogo di regione, durante la quale morirono cinque persone, ne furono ferite duemila e arrestate più di ottocento. Come tanti altri progetti del Pacchetto Colombo, neppure “il quinto centro siderurgico” avrebbe visto la luce, ma nel 1976 nessuno ancora lo sapeva. A molti dei trentadue proprietari dei terreni sembrò quasi un miraggio vedere gli “ingegneri” del polo siderurgico interessarsi alle loro terre.

Nel giro di un mese Francesco Mancuso ne convinse trentuno a vendere. Fu molto persuasivo, addirittura “argomentativo”, come si sarebbe definito davanti ai giudici, così tanto che gli altri si sarebbero “autonomamente convinti” a vendere, anzi a svendere, il proprio terreno in meno di un mese, cedendo circa trenta ettari, 0,3 chilometri quadrati. Ma i soldi da dove erano arrivati così celermente? Mancuso raccontò ai giudici di aver speso circa 300 milioni di lire (quasi 2 milioni di euro di oggi), di cui circa 70 milioni provenivano da Gioacchino Piromalli (si sarebbe scoperto che in realtà erano quasi 100 milioni), circa 40 milioni dalle famiglie Rugolo di Gioia Tauro e Mammoliti di Castellace, e altri 10-20 milioni dai Mazzaferro di Gioia Tauro e dai Pesce di Rosarno, il resto dai De Stefano di Reggio e dai debiti fatti con le banche.

Soltanto Paparatto – «un groviglio d’ossa contorte dalla fatica dei campi, ma dallo sguardo fiammeggiante», così lo descriveranno i giudici – decise di resistere nel suo orticello al confine della cava. Non voleva cedere a Mancuso e non voleva, diranno i giudici, i soldi di Gioacchino Piromalli. Resistette per poche settimane quasi in trincea, ma quando sassi giganteschi accidentalmente precipitarono a valle nel suo terreno, smossi dall’esplosivo dell’escavazione, le cose cambiarono. Un bombardamento, lo definirà Paparatto, che si spaventò al punto da convincersi a cedere. Mancuso lo pagò in denaro e con un altro appezzamento di terra, che non valeva altrettanto, ma Paparatto ingoiò il rospo.

Nel 1979 i giudici del Tribunale di Reggio Calabria trovarono nel cosiddetto “affare Limbadi” la «convalida ferma e documentata del modus operandi della mafia: se, a fronte di una situazione potenzialmente produttiva di redditi (…) su un complesso di beni che appartiene a soggetti estranei alla mafia è stato ottenuto (…) un risultato così altamente produttivo, coincidente con la monopolizzazione della fonte di reddito e di lavoro, costituisce ancora “mera congettura” il ritenere che lì, a Gioia Tauro, alla fonte primaria del reddito, disponendo di proprie attrezzature lavorative (i mezzi per gli autotrasporti), la monopolizzazione è d’obbligo, ove si tenga presente che gli interlocutori sono sempre rappresentati da quei dirigenti tecnici che hanno “voluto” la presenza della mafia anche a Limbadi?».

Disse il tribunale che a Limbadi un’associazione a delinquere – il reato di associazione mafiosa previsto dall’articolo 416-bis del Codice penale sarebbe stato introdotto nel 1982 – aveva deliberato la monopolizzazione arbitraria e violenta di quei terreni tramite continuate estorsioni. Nessuno, né Paparatto né gli altri trentuno contraenti, poté opporsi alla “coartazione psichica” attuata dalle quattro più importanti famiglie di ’ndrangheta di Gioia Tauro – Piromalli, Mammoliti, Rugolo, Mazzaferro – e dalle altre famiglie di paesi vicini, gli Avignone di Taurianova, i Crea di Rizziconi, i Pesce di Rosarno.

Una coalizione delle cosche dominanti della zona aveva egemonizzato i lavori del porto, azzerando la concorrenza e dettando le proprie regole nella definizione delle condizioni economiche per la realizzazione delle opere. Gioacchino Piromalli infatti era, tra le altre cose, a capo del sindacato degli autotrasportatori e in tale ruolo negoziava la determinazione dei prezzi, che lievitarono proprio dietro “suggerimento” del sindacato. Piromalli accompagnò anche i tecnici “forestieri” della COGITAU, il consorzio per le imprese della cava e del porto, che necessitavano di una guida locale. La sua scorta evitò – così si raccontò al processo – che subissero richieste estorsive o danneggiamenti. Nel gennaio del 1979, al Processo dei Sessanta, i fratelli Gioacchino, Girolamo e Giuseppe Piromalli furono condannati per la prima volta per associazione a delinquere. Ma la sentenza non fu né la fine né l’inizio della loro sovranità criminale, ne fu al massimo una certificazione.

Alla fine degli anni Settanta la sezione del Partito comunista di Limbadi non rinnovò la tessera a Francesco Mancuso, un’onta peggiore dell’espulsione. E lui si avvicinò alla Democrazia cristiana. Nell’ottobre del 1983 fu sottoposto a misure di prevenzione dal tribunale di Catanzaro, che ordinò la confisca dei suoi beni, ma questo non gli impedì di essere il primo degli eletti nella lista civica da lui ispirata alle elezioni del novembre 1983. Peccato che Ciccio Mancuso era irreperibile, si era dato alla fuga. Il presidente della Repubblica Sandro Pertini, con un decreto per motivi di ordine pubblico, sciolse il consiglio comunale, quasi un decennio prima della legge sullo scioglimento dei comuni per infiltrazione mafiosa. Per Limbadi, un triste primato.

– Leggi anche: Le condanne nel più grande processo di sempre contro la ’ndrangheta

Quando nel 1986 Ciccio Mancuso fu condannato dalla Corte di Assise di Catanzaro insieme ad altri 93 imputati, erano trascorsi dieci anni dall’“esproprio” dei terreni di Serafino Paparatto e degli altri trentuno proprietari. La Corte in quell’occasione concluse che un senso di morte riempiva l’intero processo e ne trasudava:

«La morte che atterrisce le coscienze, le deturpa e le degrada. L’intollerabile della morte, la morte come pratica comune, la morte come spettacolo ritualizzato, la morte che si prolunga oltre sé stessa nei cadaveri dati alle fiamme, la morte minacciata e la morte temuta, la morte divulgata e la morte occulta, negata, dei tanti scomparsi. La perversità e la protervia arrogante della morte, la morte che marchia la vittima, la morte presentimento, la lordura e la desolazione della morte».

Il porto intanto cresceva: le operazioni commerciali cominciarono il 16 settembre 1995. I fratelli Piromalli – che nel 1998 furono nuovamente condannati, questa volta per associazione mafiosa – lo avevano trasformato nel loro parco giochi tra protezione-estorsione alle imprese (il “contributo” della società di gestione era un dollaro e mezzo di commissione per container) e traffico di stupefacenti.

– Leggi anche: Nella piana di Gioia Tauro non cambia mai niente

In località Petti-Falconiera di Limbadi presto si tornerà a lavorare con gli inerti. Dopo anni, decenni, di abbandono, la cava è tornata a prospettare un miraggio di sviluppo e benessere. Non è arrivato il progresso promesso negli anni Settanta, non è arrivata la rivoluzione sociale, economica e culturale che il porto, auspicato fiore all’occhiello della regione Calabria, aveva promesso. Il quinto centro siderurgico è rimasto inchiostro sulla carta del pacchetto Colombo. Non c’è più neppure Serafino Paparatto a resistere alla prepotenza degli espropri, che questa volta saranno gestiti dallo Stato, e non da privati, mafiosi.

Come per l’attuale ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, anche per Silvio Berlusconi il ponte era un chiodo fisso, cavallo di battaglia politico per anni, che si arenò con lui. Nel 2009, il ministro delle Infrastrutture dell’allora governo di Silvio Berlusconi, Altero Matteoli, posò la prima pietra del ponte sullo Stretto. Non sappiamo chi poserà le prossime “prime pietre”, se ci saranno, o chi offrirà i rinfreschi per le future cerimonie. Centinaia di milioni di euro – si stimano 1,5 miliardi di euro già spesi tra studi di fattibilità e cause legali pendenti – sono già stati sprecati per avere oggi in mano un progetto definito “illeggibile” dallo stesso ministero dell’Ambiente nell’aprile 2024, mentre ci arrovelliamo per capire a chi mai potrebbe davvero servire, in due regioni dove ci sono seri problemi infrastrutturali su cui investire. Sappiamo che nell’ottobre 2011 l’Unione Europea non incluse il ponte sullo Stretto tra le opere pubbliche destinate a ricevere finanziamenti comunitari e che nel 2012 il governo Monti ritardò ulteriormente i termini per l’approvazione per rivederne la fattibilità. Allora tutto si concluse in un nulla di fatto, il ponte chimera.

– Leggi anche: Mambrici, Calabria, A.D. 2024

A tutte le buone ragioni – ragioni ambientali, strutturali, economiche, corruttive – di chi resiste al progetto del grande ponte, si aggiunge l’ammonimento del passato. In Calabria per la realizzazione di grandi opere – come nel caso del porto di Gioia Tauro – i clan di ’ndrangheta si sono sempre coalizzati per potenziare la loro capacità prenditrice e imprenditrice. Lo faranno ancora. Nuovi clan si sono affermati in questi decenni, sfruttando le prospettive di guadagno imprenditoriale aperte sia dalle opere realizzate come il porto, sia per quelle incompiute come il ponte. Sono cambiati i meccanismi di infiltrazione nei lavori pubblici e gli interessi in gioco, ma, per dirla con il commerciante/imprenditore Gioacchino Arcidiaco – amico di Antonio Piromalli, figlio del boss Giuseppe (Pino) Piromalli – in un’intercettazione contenuta nell’operazione Cent’anni di storia, che al processo d’appello del 2011 sarebbe stato poi condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, la storia qui ha ancora un peso. Dice Arcidiaco: «La Piana … la Piana è cosa nostra facci capisciri … il porto di Gioia Tauro lo abbiamo fatto noi! (…) Fagli capire che in Calabria o si muove sulla Tirrenica o si muove sulla Ionica o si muove al centro ha bisogno di noi… hai capito il discorso?». I vecchi sovrani della piana sono ancora lì, soprattutto quando la posta in palio è così alta.

– Leggi anche: Le onorate, donne dentro e contro la ‘ndrangheta