Guida alle elezioni di metà mandato

Si vota il 6 novembre e in ballo c'è moltissimo, dalla rielezione di Trump fino all'impeachment

di Francesco Costa – @francescocosta

Per la prima volta dal giorno in cui Donald Trump è stato eletto presidente degli Stati Uniti, il prossimo 6 novembre tutti gli elettori statunitensi saranno di nuovo coinvolti in un’elezione, stavolta per le cosiddette elezioni di metà mandato: in inglese “midterm elections” e da qui la traduzione italiana “medio termine”, priva di significato eppure diffusissima. Alle elezioni di metà mandato non si vota per la Casa Bianca, visto che il mandato del presidente dura quattro anni, bensì per rinnovare parzialmente il Congresso, per eleggere diversi governatori e assemblee legislative locali, e anche per alcuni referendum. Si tratta, di fatto, di elezioni legislative: negli Stati Uniti si tengono ogni due anni, e ogni quattro combaciano con l’elezione del presidente.

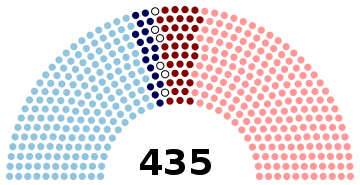

Pur essendo completamente slegate dall’elezione del presidente negli Stati Uniti – anche nei casi in cui, ogni quattro anni, avvengono nello stesso giorno – le elezioni legislative hanno un grande impatto sul governo del paese, e non solo perché politicamente sono considerate spesso “un referendum sul presidente”. Anche in una repubblica presidenziale, come gli Stati Uniti, le cose che il presidente può decidere autonomamente sono poche, mentre per tutte le altre serve il voto del Parlamento, cioè il Congresso. Alle elezioni di metà mandato proprio il Congresso si rinnova quasi completamente: si vota per eleggere tutti i 435 membri della Camera dei Rappresentanti, il cui mandato quindi dura solo due anni, e circa un terzo dei 100 membri del Senato, in questo caso 35. Sia la Camera che il Senato oggi sono controllati dal Partito Repubblicano, che governa anche alla Casa Bianca: una circostanza piuttosto rara nella politica statunitense, che potrebbe svanire dopo il 6 novembre.

Un po’ di contesto

La regolarità degli appuntamenti della politica statunitense – elezioni presidenziali ogni quattro anni, legislative ogni due, niente crisi di governo, niente riforme istituzionali, niente cambi di legge elettorale – fa sì che la prima e più semplice cosa da indagare per ottenere delle possibili risposte su queste elezioni sia guardare al passato, ai precedenti. Le elezioni di metà mandato sono sempre un momento molto delicato per il partito che occupa la Casa Bianca: due anni dopo le presidenziali, la cosiddetta “luna di miele” del presidente con l’elettorato è abbondantemente finita, gli effetti delle sue eventuali riforme spesso non si vedono ancora mentre l’opposizione ha avuto il tempo di rimettersi in piedi e mobilitare forze, risorse ed entusiasmo nel modo politicamente più semplice che ci sia, cioè organizzando il dissenso senza avere la necessità di porsi il problema del governo del paese.

È per questo che, dall’inizio del Novecento a oggi, soltanto tre volte alle elezioni di metà mandato il partito del presidente ha guadagnato dei seggi: nel 1934, durante la Grande depressione, quando il presidente Franklin Delano Roosevelt stava portando avanti le riforme conosciute come “New Deal” e consolidò la sua maggioranza in entrambe le camere; nel 1998, durante il secondo mandato di Bill Clinton, reso popolare da una gran crescita economica, ma non abbastanza da conquistare la maggioranza in nessuna delle due camere; nel 2002, a un anno dagli attentati dell’11 settembre, quando la popolarità del presidente George W. Bush era altissima e i Repubblicani riuscirono a consolidare le loro maggioranze. In tutte le altre elezioni di metà mandato che si sono tenute dal Novecento a oggi, il partito che controlla la Casa Bianca ha sempre perso seggi in almeno una camera.

Tutto lascia immaginare che andrà così anche stavolta, e il Partito Democratico guadagnerà seggi: ma è tutto da vedere che siano abbastanza da togliere la maggioranza al Partito Repubblicano al Congresso.

George W. Bush lascia il seggio in cui ha votato per le elezioni di metà mandato del 2002, il 5 novembre 2002 a Crawford, Texas. (Rod Aydelotte-Pool/Getty Images)

Che aria tira negli Stati Uniti

A due anni dal suo insediamento alla Casa Bianca, diverse delle cose che Donald Trump aveva promesso durante la campagna elettorale sono rimaste promesse: il muro al confine con il Messico, la sua proposta più forte e discussa, non esiste ancora, e non è ancora nemmeno iniziata la progettazione né è stato stanziato un solo dollaro per la costruzione; l’espulsione in massa di tutti gli immigrati irregolari non c’è stata; l’ambizioso programma di investimenti in infrastrutture non è nemmeno arrivato all’esame del Congresso; la riforma della NATO non è avvenuta; la Cina non è stata denunciata per le manipolazioni della sua valuta.

Diversi altri impegni di Trump sono stati mantenuti invece, più di quelli che spesso ammettono i suoi avversari: alla fine di dicembre del 2017 sono stati approvati e introdotti degli incisivi tagli alle tasse delle imprese e degli americani più ricchi; gli Stati Uniti sono usciti dall’accordo sul clima di Parigi e da quello sul nucleare iraniano; due seggi della Corte Suprema sono stati assegnati a vita a due giudici molto conservatori; l’accordo commerciale NAFTA con Messico e Canada è stato rinegoziato, mentre il TPP è stato stracciato; l’ambasciata statunitense in Israele è stata trasferita a Gerusalemme; il promesso divieto di ingresso negli Stati Uniti per i musulmani è diventato il “travel ban”, l’ordine che impedisce di entrare nel paese ai cittadini di sei paesi a maggioranza musulmana; alcune parti dell’accordo che aveva riaperto le relazioni con Cuba sono state cancellate; lo stesso è avvenuto con una parte fondamentale della riforma sanitaria fatta approvare da Obama; sono stati introdotti dazi molto incisivi sulle esportazioni cinesi, e altri minori sui paesi americani e sull’Europa. In politica estera, poi, l’ISIS ha continuato a perdere terreno sia in Iraq che in Siria, e l’incontro storico con Kim Jong-un per il momento ha portato almeno alla sospensione dei continui test nucleari della Corea del Nord.

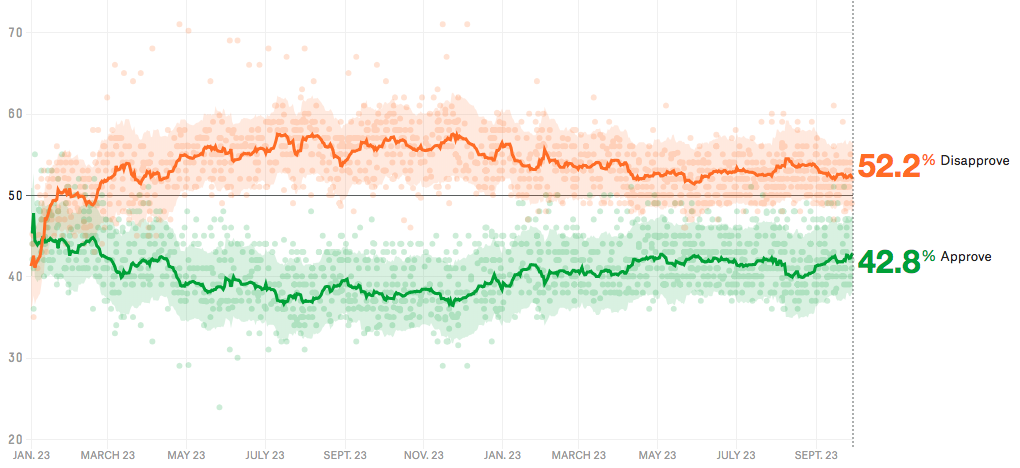

Inoltre, l’amministrazione Trump ha preso molte altre decisioni più piccole – deregolamentazione finanziaria e per le imprese, taglio ai finanziamenti delle ong che praticano interruzioni di gravidanza, aumento dei controlli per ottenere un visto, etc – che sono piaciute molto agli elettori del Partito Repubblicano, che infatti nei sondaggi continuano a dirsi in gran maggioranza felici e soddisfatti del lavoro della Casa Bianca. Donald Trump continua a essere un presidente molto impopolare, ma le cose per lui stanno leggermente migliorando. Secondo il sito FiveThirtyEight, che aggrega e pesa i risultati di vari sondaggi sulla popolarità del presidente, oggi solo il 42 per cento degli americani è soddisfatto dell’amministrazione in carica: è un dato molto basso – soltanto Reagan era così impopolare a questo punto del suo mandato – ma è comunque in ripresa rispetto a qualche mese fa, quando era intorno al 36 per cento.

*

Infine, ma forse è la cosa più importante, l’economia statunitense continua ad andare benissimo. In questi due anni è proseguito il trend degli ultimi sei anni di presidenza Obama, e trimestre dopo trimestre i dati mostrano che il Prodotto Interno Lordo statunitense continua a crescere, anche in percentuali rilevanti, e il tasso di disoccupazione continua a diminuire. Secondo gli ultimi dati, nel terzo trimestre del 2018 l’economia statunitense è cresciuta del 3,5 per cento, mentre il tasso di disoccupazione alla fine di settembre era del 3,7 per cento, vicino alla piena occupazione; il mercato azionario ha frenato parecchio negli ultimi mesi, ma prima aveva raggiunto il valore più alto di sempre.

Il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti negli ultimi dieci anni. Trump si è insediato a gennaio 2017. (Bureau of Labor Statistics)

Come negli anni di Obama, però, questa crescita è distribuita nel paese in modo asimmetrico, ed è concentrata soprattutto nelle città e negli stati con le economie più dinamiche e innovative; paradossalmente, molti degli stati che nel 2016 hanno votato per Donald Trump per via delle loro difficoltà economiche sono tra quelli che ne stanno vedendo meno i frutti. Inoltre, anche negli stati in cui l’economia cresce molto, questa crescita si traduce con gran lentezza in aumento degli stipendi dei lavoratori, per ragioni su cui gli economisti non sono concordi.

Di solito nella politica statunitense si dice che ci siano cinque indicatori che preludono a una sconfitta del partito in carica: un presidente impopolare, un’opposizione particolarmente motivata, i risultati delle ultime elezioni suppletive, un alto tasso di mancate ricandidature nel partito al governo e un’economia in difficoltà. Ecco: oggi siamo in presenza dei primi quattro fattori – lo vedremo meglio più avanti – ma sicuramente non del quinto. L’economia statunitense, con tutte le sue storture, va bene come poche altre volte nella sua storia.

Cosa c’è in ballo

Come dicevamo, è in questo contesto che il 6 novembre gli elettori statunitensi rinnoveranno tutti i seggi della Camera e un terzo dei seggi del Senato. Nel sistema politico statunitense, perché una legge venga approvata deve essere votata nella stessa forma da Camera e Senato, salvo casi eccezionali: per questo alle elezioni di metà mandato del 2018 c’è in ballo innanzitutto l’agenda legislativa del presidente Trump, e quello che resta delle sue promesse. Qualora il Partito Democratico ottenesse la maggioranza in almeno uno dei due rami del Congresso, Trump sarebbe costretto a convincere almeno alcuni dei suoi avversari per far approvare qualsiasi legge, e i Democratici non sembrano disposti a fare concessioni su nulla, con l’aria che tira fra i loro elettori: il tutto nei due anni che ci separano dalle elezioni presidenziali del 2020, la cui campagna di fatto è già iniziata sottotraccia.

Inoltre, e questa è una circostanza rarissima nella politica statunitense, una parte consistente dei parlamentari e degli elettori del Partito Democratico pensa che Donald Trump vada rimosso dalla Casa Bianca attraverso l’impeachment. La procedura di impeachment è interamente politica, prescinde da qualsiasi eventuale inchiesta giudiziaria in corso, e riguarda solamente il Congresso: può essere avviata dalla Camera con un voto a maggioranza semplice ma per concludersi con la rimozione del presidente serve un voto dei due terzi del Senato, cosa mai avvenuta. Se il Partito Democratico dovesse ottenere una maggioranza semplice alla Camera, insomma, potrebbe tentare – e secondo alcuni lo farà certamente – di avviare una procedura di impeachment contro Donald Trump, seppure con possibilità quasi nulle di poterla portare a termine.

Nei 242 anni di storia degli Stati Uniti, solo due presidenti sono stati messi sotto impeachment dalla Camera: Andrew Johnson nel 1868 e Bill Clinton nel 1998. Entrambi furono esonerati da ogni accusa in Senato. Nel 1974 la Camera avviò una procedura di impeachment contro il presidente Richard Nixon, che si dimise però pochi giorni dopo.

In una palestra di New York, il 7 gennaio 1999, le televisioni trasmettono l’inizio del procedimento di impeachment contro Bill Clinton in Senato, successivo al primo voto della Camera. (STAN HONDA/AFP/Getty Images)

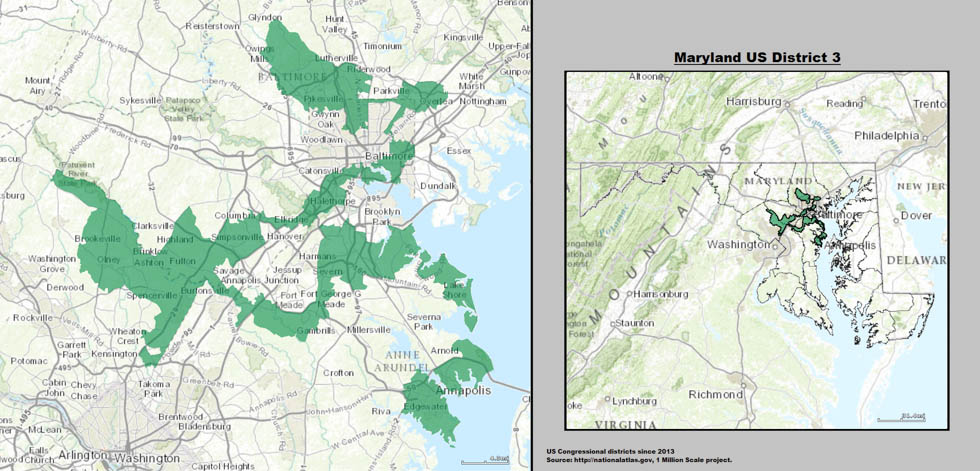

Concretamente: la Camera

Gli Stati Uniti sono divisi in 435 collegi per la Camera: ogni collegio elegge un deputato. Il modo in cui questi collegi vengono disegnati e modificati dagli stati – o meglio: dal partito al potere in ogni stato – è oggetto da decenni di grandi accuse e polemiche, per via della pratica nota come gerrymandering: ridisegnare i collegi elettorali, anche in modi illogici o assurdi, allo scopo di avvantaggiarsi, per esempio trovando un modo per mettere sempre in minoranza gli elettori delle città o quelli che preferiscono il partito avversario. Entrambi i partiti nel corso dei decenni hanno usato questa pratica, ma nessuno lo aveva mai fatto come e quanto il Partito Repubblicano dal 2010 a oggi: per questo motivo nel 2012 i candidati alla Camera del Partito Democratico presero nazionalmente più voti di quelli del Partito Repubblicano, ma comunque non ottennero la maggioranza: e il vantaggio nazionale di voti che nel 2006 diede ai Democratici una gran maggioranza alla Camera oggi equivarrebbe a una sconfitta. Secondo alcuni studi, perché i Democratici nel 2018 ottengano la maggioranza alla Camera, devono vincere nel voto popolare nazionale con un vantaggio tra i 9 e gli 11 punti percentuali.

Un esempio di collegio dai confini assurdi a causa del gerrymandering. Qui ce ne sono altri. (United States Department of the Interior via Wikipedia)

Eppure, i sondaggi dicono che non è impossibile. Oggi alla Camera i Repubblicani controllano 235 seggi contro i 193 dei Democratici (sette sono vacanti, e saranno riempiti il 6 novembre). I Democratici hanno bisogno quindi di conquistare almeno 22 seggi per riavere la maggioranza, e oggi secondo la gran parte dei sondaggi questo è l’esito più probabile. Attenzione: non sicuro, non garantito, non da metterci la mano sul fuoco, ma semplicemente più probabile di altri. La cautela serve non solo perché, memori del 2016, moltissime persone fanno fatica a maneggiare le probabilità, e si stupiscono – o si arrabbiano con i sondaggisti – quando avviene un fatto considerato improbabile, ma anche perché per avere abbastanza sondaggi affidabili per ognuno dei 435 collegi in ballo servirebbero forse tutti gli istituti demoscopici del mondo.

Sulla base di cosa, allora, si pensa che i Democratici possano riconquistare la Camera? Innanzitutto sui sondaggi che esistono in circolazione, che sono concentrati soprattutto nei collegi più equilibrati e con i deputati uscenti Repubblicani più a rischio, e che danno ai candidati Democratici la possibilità di farcela. Poi con i sondaggi nazionali, che attribuiscono ai Democratici un grande vantaggio in termini di gradimento generale della popolazione. Inoltre, le elezioni suppletive che si sono tenute in questi due anni hanno confermato la capacità dei Democratici di competere anche in zone a loro molto ostili: hanno perso per pochissimi punti un’elezione suppletiva per la Camera in Georgia, e ne hanno vinta una per il Senato in Alabama.

In azzurro i seggi in cui un deputato Democratico si ricandida; in blu i seggi in cui un deputato Democratico non si ricandida; in bianco i seggi vacanti; in rosso i seggi in cui un deputato Repubblicano non si ricandida, in rosa i seggi in cui un deputato Repubblicano si ricandida. (Wikipedia)

Un ultimo importante segnale sull’aria che tira è il fatto che più di quaranta deputati Repubblicani abbiano rinunciato a ricandidarsi, preferendo sospendere la loro carriera politica – per poi magari riprenderla più avanti – invece che andare incontro a una sconfitta che l’avrebbe interrotta. I deputati uscenti del Partito Repubblicano che hanno rinunciato alla candidatura non erano mai stati così tanti negli ultimi vent’anni, e tra questi ci sono dei pezzi molto grossi come lo speaker della Camera, Paul Ryan, il Repubblicano più alto in grado al Congresso.

Concretamente: il Senato

Il Senato è diversissimo dalla Camera, nel sistema politico statunitense. I suoi membri sono 100 e non 435, e la loro distribuzione prescinde dalla popolazione e dal territorio: ogni stato esprime due senatori, che sia l’enorme Texas o il piccolissimo Rhode Island, la popolatissima California o il Wyoming quasi deserto. Inoltre, il mandato dei senatori dura sei anni, e ogni due anni i seggi si rinnovano per un terzo. L’esito del voto al Senato non dipende quindi solo da quello che succederà il 6 novembre, ma anche e soprattutto dalla situazione di partenza.

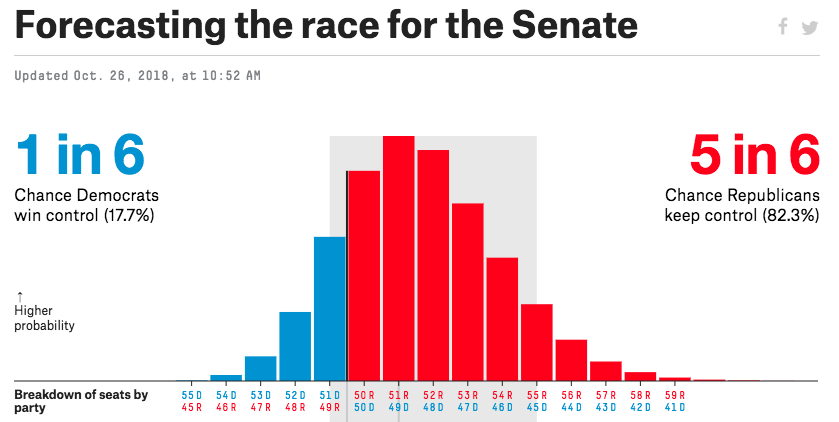

Oggi al Senato i Repubblicani controllano 51 seggi, mentre i Democratici ne controllano 47. Gli altri due seggi sono occupati da senatori indipendenti che però votano praticamente sempre con i Democratici (uno di questi è Bernie Sanders, sfidante di Hillary Clinton alle primarie del 2016). Sebbene la situazione di partenza possa sembrare per i Democratici migliore di quella della Camera, le cose non stanno così: e questo perché in palio ci sono solo 35 seggi, e sono seggi in cui i Democratici hanno diverse difficoltà.

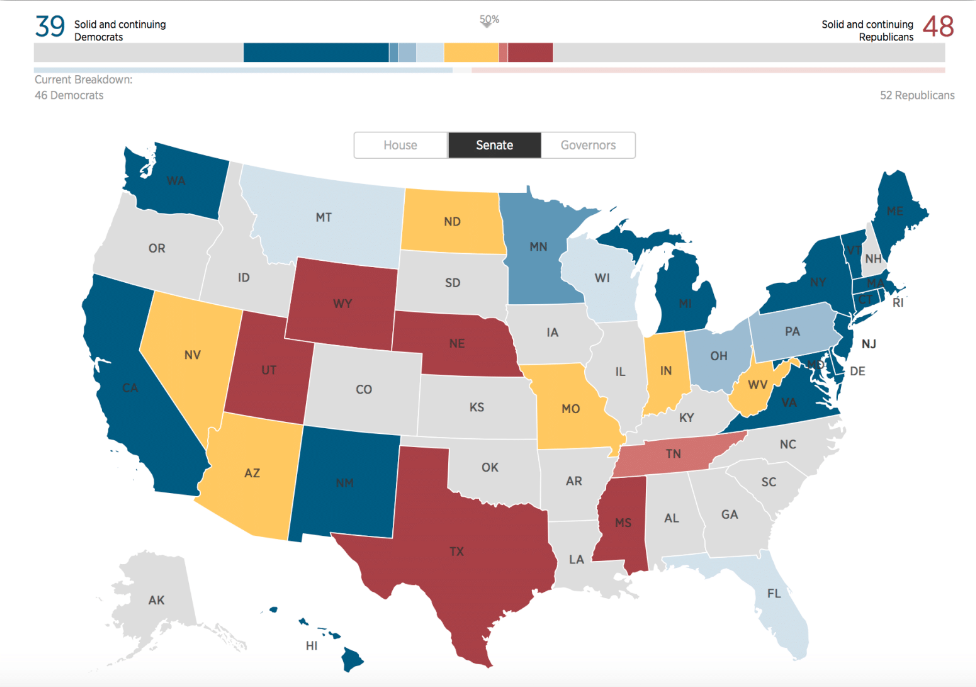

Gli stati in cui si vota sono quelli colorati, nella mappa qui sopra: rispetto alla media nazionale, sono stati tendenzialmente molto più conservatori. Gli stati colorati in blu sono quelli in cui – secondo i sondaggi e i precedenti – i candidati Democratici hanno un vantaggio consistente, quelli in azzurro sono quelli in cui i candidati Democratici hanno un lieve vantaggio; specularmente, gli stati in rosso scuro sono quelli in cui i candidati Repubblicani hanno un vantaggio consistente, quelli in rosso chiaro sono quelli in cui i candidati Repubblicani hanno un lieve vantaggio. Infine, gli stati in giallo sono quelli in cui la situazione è molto equilibrata. Alla fine della fiera, quindi, i Repubblicani possono contare su 48 seggi praticamente sicuri o quasi, mentre per i Democratici sono solo 39.

Cosa vuol dire quest’immagine: i Democratici hanno dei senatori uscenti nella gran parte dei seggi in palio, 26, e quindi devono innanzitutto pensare a difenderli; i Repubblicani devono difendere molti meno seggi, 9, e quindi possono distribuire risorse e attenzioni in modo molto più efficace. Bisogna tenere conto poi di un’ultima cosa: dato che il mandato di un senatore dura sei anni, i seggi in scadenza nel 2018 sono quelli dei senatori eletti nel 2012. Quell’anno i Democratici riuscirono a rieleggere Barack Obama alla Casa Bianca e ottennero ottimi risultati al Senato in stati che oggi sono molto diversi da allora.

La senatrice Heidi Heitkamp si ricandida con i Democratici in North Dakota, dove due anni fa Trump ha vinto di 36 punti percentuali. Il senatore Joe Donnelly si ricandida con i Democratici in Indiana, dove due anni fa Trump ha vinto di 19 punti percentuali. La senatrice Claire McCaskill si ricandida con i Democratici in Missouri, dove due anni fa Trump ha vinto di 18 punti percentuali. Il senatore Jon Tester si ricandida in Montana con i Democratici, dove due anni fa Trump ha vinto di 21 punti percentuali. Joe Manchin, infine, si ricandida con i Democratici in West Virginia, uno degli stati più conservatori d’America, dove due anni fa Trump ha vinto con 42 punti di vantaggio. Per capire la peculiarità del contesto in cui si ricandida Manchin, basta vedere uno dei suoi spot.

La prima legge a cui Manchin spara nello spot è una legge di Obama; ma poi conclude difendendo, seppure senza citarla direttamente, la riforma sanitaria di Obama.

Donnelly, Heitkamp e Manchin hanno votato a favore della nomina di Neil Gorsuch a giudice della Corte Suprema; Manchin ha votato anche a favore della nomina di Brett Kavanaugh. Per i Democratici sarà già difficilissimo confermare i loro quattro seggi, e ce ne sono altri delicati tra gli altri 26 che devono difendere; fare tutto questo e strappare seggi ai Repubblicani sarebbe un’impresa storica.

Come stanno Repubblicani e Democratici

Comporre un quadro generale della situazione di un partito, in vista di queste elezioni, è meno semplice di quanto possa sembrare: di fatto non si scontrano due partiti, bensì migliaia di candidati, tutti diversi tra loro, in centinaia di singole elezioni locali. Ogni singolo candidato ha la sua storia, la sua credibilità, i suoi problemi e i suoi errori, e questi fattori si mescolano tra loro e contribuiscono alla creazione di un quadro nazionale estremamente complesso da leggere. Un tentativo si può fare partendo da un dato generale che spesso condiziona il voto di metà mandato: l’entusiasmo degli elettori.

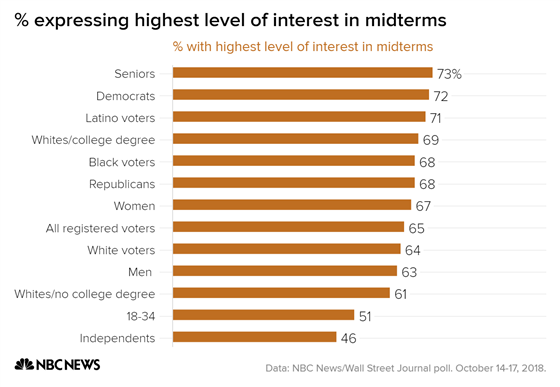

Negli Stati Uniti l’affluenza elettorale non è mai particolarmente alta – alle presidenziali del 2008 si toccò un notevolissimo 58 per cento, a quelle del 2016 si fermò al 55 – e alle elezioni di metà mandato di solito si ferma intorno al 40 per cento. Questo vuol dire che i partiti fanno già una certa fatica a portare ai seggi alcuni loro elettori storici, prima ancora che convincere gli indecisi e i più disinteressati. Quello che fa la differenza è appunto l’entusiasmo, la motivazione: un buon modo per avere un’idea dell’aria che tira sui partiti è capire quanto sono entusiasti e motivati i loro elettori, e quindi più propensi ad andare a votare.

Stando a quello che raccontano sondaggi, analisi, reportage e testimonianze, i Repubblicani sono stati rinfrancati dalla nomina di Brett Kavanaugh alla Corte Suprema e sono molto contenti del lavoro di Trump. Anche per questo il tasso di approvazione di Trump sta risalendo e negli stati con le sfide più competitive per il Senato – Arizona, Nevada, Tennessee e Texas – i candidati conservatori nelle ultime settimane hanno guadagnato terreno. Insomma, i Repubblicani non sono affatto scoraggiati o poco coinvolti, anzi, ma non sembrano comunque raggiungere il livello di mobilitazione della base del Partito Democratico, infuriata con l’amministrazione Trump e rivitalizzata da una gran quantità di candidati giovani e soprattutto di donne. Tra i candidati alla Camera c’è un numero record di donne, e sono quasi tutte del Partito Democratico: una di queste è Alexandria Ocasio-Cortez, protagonista di una sorprendente vittoria alle elezioni primarie del suo collegio a New York.

Oltre alle donne, poi, durante questa campagna elettorale i Democratici si sono accorti di avere in casa un politico di grande popolarità e talento, di cui sentiremo parlare anche in futuro. Beto O’Rourke, deputato del Partito Democratico in Texas, eletto a El Paso, origini irlandesi, è impegnato in una campagna elettorale apparentemente impossibile: ha sfidato il Repubblicano Ted Cruz – uno dei più famosi, influenti e meglio finanziati d’America – per il suo seggio al Senato. In Texas, appunto: uno degli stati più conservatori d’America, seppure in rapida evoluzione.

O’Rourke, che indubbiamente è il personaggio di queste elezioni, con ogni probabilità perderà le elezioni: i sondaggi gli attribuiscono uno svantaggio di circa 7 punti percentuali, che sono pochissimi per un candidato del Partito Democratico in Texas ma sono molti per pensare di poter vincere, a meno di grandi sorprese. Ciononostante durante questa campagna elettorale O’Rourke ha mostrato di avere carisma, coraggio e talento, e soprattutto la capacità di mobilitare grandi quantità di persone – perlopiù giovani e appartenenti a minoranze etniche – e ispirarli con un messaggio ideologicamente chiaro e soprattutto positivo, cosa piuttosto rara nell’America del 2018.

Beto O’Rourke dopo un comizio. In Texas fa caldo, e le camicie sudate sono diventate uno dei simboli della sua candidatura.

Anche questa grande ondata di entusiasmo, però, ha i suoi lati negativi. Uno dei grandi risultati di O’Rourke – e una delle più grandi prove del suo talento – è il fatto che sia riuscito a raccogliere tantissime donazioni elettorali, anche fuori dai confini del Texas: oltre 60 milioni di dollari. È una cifra gigantesca: sono più del doppio di quelli raccolti da Cruz, che è un personaggio nazionale e uno dei senatori meglio finanziati degli Stati Uniti; i soldi raccolti solo negli ultimi tre mesi sono più di quanti un candidato al Senato fosse mai riuscito a raccogliere, e su livelli paragonabili a quelli delle elezioni presidenziali. Il tutto senza avvalersi dei “super PAC”, i comitati politici molto poco trasparenti che permettono di ricevere donazioni grandi e non tracciabili da aziende e persone molto ricche.

Dov’è il lato negativo? Che una simile distribuzione delle risorse non è efficiente. Nonostante questi grandi risultati e il suo talento, una vittoria di Beto O’Rourke al Senato è comunque improbabile: ma è plausibile che una parte significativa dei suoi donatori – soprattutto quelli fuori dal Texas – abbia deciso di dare soldi a lui invece che ad altri candidati impegnati in sfide più equilibrate, o con maggiori possibilità di vittoria. Come abbiamo visto poco fa, la distribuzione delle risorse in modo efficiente è un tema importante soprattutto per i Democratici, che devono difendere 26 seggi contro i 9 dei Repubblicani.

Come andrà a finire?

Dopo il 2016, nella politica statunitense è diventato già piuttosto complesso descrivere il presente: figuriamoci prevedere il futuro. E l’esito delle elezioni di metà mandato non è binario come quello delle elezioni presidenziali – o vince Tizio o vince Caio – bensì composto dai risultati di centinaia di elezioni diverse, quindi anche i sondaggi sono utili fino a un certo punto. Premesso tutto questo, qualche calcolo e previsione si possono fare: sulla base dei precedenti storici, dell’interesse dei cittadini e della loro distribuzione geografica, della porzione limitata di elettori coinvolta dal voto al Senato, della raccolta fondi e, naturalmente, dei sondaggi.

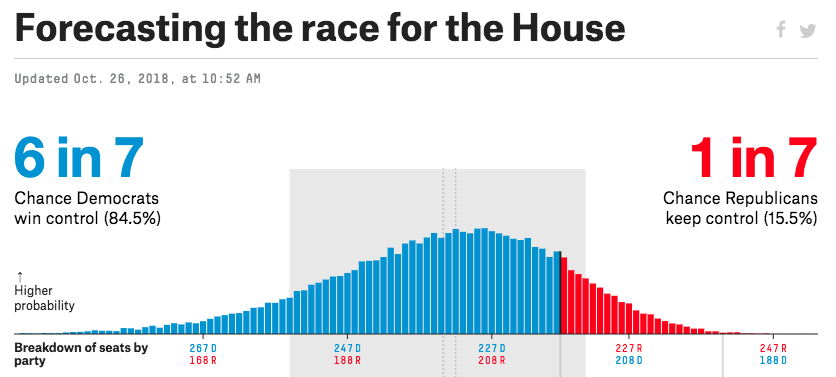

I migliori a mettere insieme queste previsioni, pesarle e farne dei calcoli probabilistici sono quelli di FiveThirtyEight, e questo è il loro parere a poco più di una settimana dal voto.

A oggi, dice FiveThirtyEight, i Democratici hanno l’84 per cento di possibilità di conquistare la maggioranza alla Camera, mentre i Repubblicani sono altrettanto favoriti – 82,3 per cento – per mantenere la loro maggioranza al Senato. Attenzione, però, di nuovo: probabile non vuol dire sicuro, e le cose improbabili non sono impossibili. Se c’è una possibilità su sei che accada qualcosa – per esempio che i Repubblicani mantengano la maggioranza alla Camera – vuol dire che in teoria ripetendo quella cosa sei volte, una volta deve venir fuori l’esito improbabile.

Inoltre, anche se molti americani votano in anticipo o per posta, manca ancora qualche giorno al momento del voto, e gli elettori indecisi decidono notoriamente all’ultimo momento: e non sappiamo ancora se e come il caso delle bombe contro gli avversari di Trump, le brutte giornate sul mercato azionario e la carovana di migranti dall’America Centrale avranno un impatto sul voto.

Le altre cose per cui si vota

Il 6 novembre negli Stati Uniti non si vota solo per rinnovare la Camera e un pezzo del Senato. Si vota anche per eleggere i nuovi governatori di 36 stati, tra cui la Florida, l’Ohio, il Wisconsin, l’Iowa e il Nevada. Una delle situazioni più interessanti è proprio in Florida, dove oggi governano i Repubblicani e dove il candidato dei Democratici, Andrew Gillum, sindaco afroamericano e di sinistra di Tallahassee, rischia di ottenere una vittoria particolarmente importante. Si votano inoltre in North Dakota e in Michigan due referendum per decidere se legalizzare l’uso ricreativo della marijuana, e in Utah e Missouri altri due referendum sull’uso della marijuana a scopo medico-sanitario. In Arkansas e in Missouri si vota per decidere se aumentare il salario minimo, mentre altrove si vota sull’aborto, le tasse, l’energia: la lista completa dei referendum del 6 novembre negli Stati Uniti si trova qui.

Come faccio a seguire tutto?

Le tv statunitensi che si occupano di notizie – CNN, FOX News, etc – dedicheranno ampio spazio ai risultati delle elezioni, la notte tra il 6 e 7 novembre, e gli abbonati a Sky le possono vedere anche in Italia. Il Post seguirà lo scrutinio e l’esito del voto con un liveblog per tutta la notte, per chi vuole restare sveglio; gli altri troveranno notizie e bilanci la mattina del 7 novembre.