E se il petrolio non finisse mai?

Secondo l’Atlantic dovremmo iniziare a porci questo problema (e intanto arriva l’idrato di metano, il "ghiaccio che brucia", che costa meno delle rinnovabili)

di Antonio Russo – @ilmondosommerso

Il 12 marzo scorso la nave-piattaforma giapponese Chikyu – ancorata a sud dell’isola di Honshū, in Giappone – ha concluso con successo la prima estrazione di gas naturale da depositi di idrati di metano presenti al di sotto del fondale marino, nella fossa di Nankai. Il Giappone – che è uno dei maggiori importatori mondiali di petrolio, carbone e gas naturale – ha investito negli ultimi dieci anni circa 700 milioni di dollari in programmi di ricerca sugli idrati di metano, ritenuti da molti studiosi una fonte di energia potenzialmente vantaggiosa sia per l’abbondanza di riserve non ancora utilizzate sia in termini di potere energetico rispetto al petrolio e al carbone. L’Atlantic ha provato a immaginare uno scenario futuro in cui i combustibili fossili siano ancora la principale fonte energetica del pianeta: prima di spiegare perché, però, bisogna capire che cosa sono proprio gli idrati di metano.

Cosa sono gli idrati di metano

Gli idrati di metano sono dei solidi cristallini che hanno un aspetto simile al ghiaccio ma sono composti da molecole di gas “ingabbiate” in molecole di acqua (sono altamente infiammabili ma non esplodono, e per questo motivo a volte vengono definiti “ghiaccio che brucia”). Come tutti i combustibili fossili sviluppatisi in milioni di anni, gli idrati di metano rientrano nelle fonti di energia non rinnovabile. Si formano in seguito alla decomposizione e sedimentazione di sostanze organiche – plancton, fanghi, liquami – in condizioni di alta pressione e temperature vicine allo zero: proprio le condizioni riscontrabili nei fondali oceanici. L’attività dei batteri produce bolle di gas metano che non hanno il tempo di risalire in superficie attraverso le sedimentazioni porose: incontrano subito l’alta pressione e le basse temperature, e si combinano con le molecole d’acqua rimanendo intrappolate in queste strutture reticolate che tutte insieme formano delle spesse lastre di ghiaccio. Lungo le dorsali oceaniche, in corrispondenza dei margini delle placche, queste sedimentazioni possono estendersi fino a qualche centinaio di metri sotto i fondali.

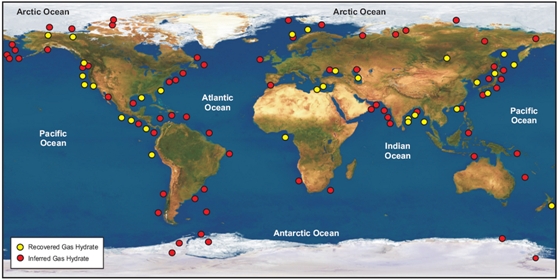

La struttura di questi reticolati cristallini rimane stabile finché perdurano le condizioni di pressione e di temperatura in cui si sono formati; una volta estratto, in condizioni normali, un metro cubo di idrato produce circa 180 metri cubi di gas metano (per separare il ghiaccio dal metano gli ingegneri della nave Chikyu hanno utilizzato un metodo sperimentale di depressurizzazione). Tra sedimentazioni nei fondali oceanici e depositi nelle zone perennemente ghiacciate della terraferma, le riserve mondiali di idrato di metano sarebbero circa il doppio di tutte le riserve fossili convenzionali di petrolio, carbone e gas naturale.

fonte: Global Carbon Project

Come ha detto all’Atlantic un funzionario dell’azienda giapponese JOGMEC (Japan Oil, Gas, and Metals National Corporation), una tecnica stabile ed economicamente vantaggiosa di estrazione di gas metano a partire dall’idrato di metano non sarà pronta entro i prossimi dieci anni. Secondo Christopher Knittel – professore di economia energetica al MIT – l’idrato di metano potrebbe essere una cosa buona nel breve termine, purché si continui a ridurre progressivamente le emissioni di gas serra. Ma potrebbe anche essere una cosa molto cattiva, se finisse per indebolire il fondamento logico e il vantaggio economico che stanno alla base dell’investimento in fonti energetiche rinnovabili. In entrambi i casi gli idrati di metano potrebbero aprire una nuova fase della rivoluzione energetica cominciata col petrolio nel secolo scorso.

La lunga vita del petrolio

“Petrolio” è una parola ambivalente. Indica comunemente quel liquido nero e viscoso noto a tutti (il petrolio greggio) ma sottintende anche l’insieme dei combustibili che si ricavano dall’estrazione e dalla lavorazione del greggio: dai gasoli che azionano gli impianti di riscaldamento ai carburanti che alimentano le macchine. Nel 1920 il petrolio rappresentava soltanto il 10 per cento del consumo energetico mondiale – ancora largamente basato sul carbone – ma fino agli anni Settanta la produzione raddoppiò ogni dieci anni. Questo notevole tasso di crescita rispetto alle altre fonti conosciute di energia fu dovuto principalmente al minor costo del petrolio, alla flessibilità d’uso e alla facilità di trasporto (che al momento è uno dei punti ancora problematici per quanto riguarda il metano estratto dagli idrati nei fondali oceanici).

Fino agli anni Settanta i prezzi del petrolio sul mercato internazionale si erano mantenuti sostanzialmente stabili, sotto il controllo del cartello dei paesi dell’OPEC (Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio). Dagli anni Settanta subirono invece un rialzo eccezionale a causa dell’interruzione forzata dell’importazione di petrolio da parte dei paesi industrializzati (che erano i maggiori consumatori di petrolio ma proprio quelli privi di grandi riserve). I conflitti in Medio Oriente di quegli anni causarono frequenti interruzioni nelle produzioni e nelle esportazioni petrolifere, e l’instabilità degli equilibri geopolitici internazionali spinse i paesi occidentali a studiare nuove politiche energetiche con l’obiettivo di non dipendere più dalle importazioni di petrolio dei paesi stranieri. Alcuni governi europei ripiegarono sul nucleare, gli Stati Uniti puntarono su nuovi giacimenti di combustibili fossili non ancora sfruttati in Nord America. Ma a tutti fu chiaro il bisogno impellente di ridurre e rimodulare i consumi da un lato e di ricercare fonti energetiche alternative dall’altro.

Grazie alle nuove politiche e ai nuovi investimenti in ricerca, il prezzo del petrolio tornò a stabilizzarsi. Secondo i dati dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (pdf) nel 1973 – anno della prima crisi energetica – il petrolio era la prima fonte nel mondo, il 46 per cento del totale della produzione energetica; nel 2010 era ancora la fonte principale ma rappresentava solo un terzo dell’offerta complessiva, in seguito alla crescita delle produzioni di gas naturale ed energia nucleare.

Perché il petrolio non finisce mai?

La distribuzione geografica delle riserve mondiali di petrolio non è mai stata uniforme: i giacimenti si trovano principalmente in Medio Oriente, poi in Sud America – soprattutto in Venezuela – e in Nord America (in Europa poco o punto). La presenza di giacimenti non implica necessariamente un’elevata produzione: questa dipende anche dalla presenza di infrastrutture adeguate per il trasporto (oleodotti, gasdotti) e dalla possibilità di raggiungere i sedimenti contenendo i costi tecnici di estrazione del petrolio. Stendere una mappa definitiva delle riserve mondiali di petrolio è comunque un’operazione teoricamente impossibile, perché l’evoluzione tecnologica degli strumenti di prospezione del sottosuolo e di perforazione dei terreni – proprio come avvenne negli anni Ottanta e Novanta – potrebbe portare alla scoperta di nuovi giacimenti o rendere sfruttabili giacimenti oggi considerati inaccessibili.

Per questo motivo, sebbene il petrolio sia una risorsa naturalmente limitata e quindi destinata a finire, le previsioni sulle disponibilità residue rispetto al fabbisogno energetico mondiale sono da sempre oscillanti e discordi, doppiamente condizionate sia dai progressi nei sistemi di estrazione sia dalle nuove politiche energetiche improntate alla diversificazione delle fonti e alla riduzione dei consumi. Negli Stati Uniti, dopo le crisi energetiche degli anni Settanta, tutti i presidenti degli ultimi quarant’anni – democratici e repubblicani, da Jimmy Carter fino a Barack Obama – hanno fatto dell’indipendenza e dell’autonomia energetica della nazione un obiettivo politico comune. Questo non ha affatto portato all’abbandono dei combustibili fossili ma piuttosto allo sviluppo di nuove tecniche di estrazione dalle riserve di idrocarburi “non convenzionali”, che in Nord America abbondano.

Scrive l’Atlantic che per avere le idee più chiare sulla fine del petrolio occorrerebbe smettere di pensarla in termini materiali – un certo numero finito di molecole di idrocarburi – e iniziare a guardare al petrolio come a una qualunque risorsa economica determinata dal rapporto tra costi e ricavi. Da questo punto di vista la previsione più realistica è che non si esaurirà mai del tutto, perché a un certo punto i costi tecnici di estrazione, lavorazione e trasporto del petrolio residuo non saranno più economicamente sostenibili e vantaggiosi, e spingeranno i produttori a spostarsi su fonti energetiche alternative.

Il petrolio “non convenzionale”

Un’altra difficoltà nel fornire stime accurate delle riserve mondiali di petrolio deriva anche dal fatto che dai giacimenti noti non è stato estratto tutto il petrolio esistente ma soltanto quello che era possibile estrarre mediante la classica trivellazione, ossia gli idrocarburi meno viscosi (i cui metodi di produzione sono ampiamente collaudati da decenni). Negli ultimi anni l’invenzione di nuovi strumenti e di nuove tecniche ha reso possibile estrarre idrocarburi a maggiore viscosità altrimenti irrecuperabili. Il petrolio estratto tramite queste tecniche – ma anche il gas naturale ricavato in modo simile – rientra nella categoria dei petroli non convenzionali e ha permesso agli Stati Uniti di diventare in pochi anni uno dei maggiori produttori al mondo, grazie alle riserve presenti in North Dakota, Texas, Pennsylvania, West Virginia e Ohio.

(Gli Stati Uniti saranno i più grandi produttori di petrolio al mondo?)

Per recuperare petrolio da questi giacimenti non convenzionali – semplificando – non serve andare più a fondo: serve trivellare un po’ e poi “deviare” orizzontalmente. Solitamente questo genere di petrolio si ritrova intrappolato nei pori di rocce impermeabili che non stanno a grandi profondità, perché in profondità le temperature sono più alte e il petrolio è più fluido (è quello convenzionale, già bell’e prelevato). Una volta raggiunto lo strato sedimentario individuato si procede con una trivellazione orizzontale e poi si pompa un fluido riempitivo a una pressione sufficiente per aprire delle fratture nelle rocce, facilitando il passaggio e il ritorno in superficie degli idrocarburi: a seconda della natura del giacimento, questa tecnica di fratturazione idraulica (fracking) permette di estrarre gas (shale gas) o di estrarre petrolio (tight oil).

L’impatto ambientale della tecnica del fracking è ancora oggetto di studio sia per i rischi di contaminazione delle acque nel sottosuolo sia per il dubbio che esista una relazione tra la sismicità indotta con le micro-fratture e il verificarsi di terremoti di maggiore entità. Il consumo di gas naturale – ricavato convenzionalmente o no – è comunque considerato meno inquinante rispetto al consumo di carbone (che oggi è ancora la seconda fonte energetica del mondo).

L’abbondanza di giacimenti di gas sfruttabili tramite fracking e anche le recenti prospettive di sfruttamento degli idrati di metano – considerando anche i costi ancora elevati delle rinnovabili e i timori legati agli investimenti in nucleare – inducono a pensare che il futuro energetico prossimo dell’umanità possa ancora dipendere in larga parte dai combustibili fossili.

Cosa succede se tiriamo avanti coi combustibili fossili

Se davvero la produzione di gas naturale dagli idrati di metano – come oggi quella tramite fracking – diventasse economicamente vantaggiosa e quindi stabile nel giro di dieci anni, il petrolio convenzionale potrebbe non essere più la principale fonte energetica del mondo per la prima volta in cinquant’anni. E le prime conseguenze sarebbero di natura geopolitica.

Secondo l’Atlantic, la fiducia collettiva in questa nuova risorsa energetica (limitata ma comunque abbondante) potrebbe avere come prima sorprendente conseguenza l’inizio di un periodo di stagnazione economica nei paese ricchi di giacimenti non convenzionali. L’industria degli idrocarburi tornerebbe a crescere rapidamente e smisuratamente, al punto da impoverire tutte le altre. Questo effetto è noto in gergo come “sindrome olandese” (dutch disease) e fa riferimento a quando negli anni Sessanta l’Olanda scoprì nuovi giacimenti nei mari del Nord: i salari del settore petrolifero diventarono talmente alti da costringere le aziende di altri settori ad adeguare i loro per trattenere il personale in fuga, innescando un generale aumento dei costi e un aumento del tasso di cambio. Il settore agricolo e quello manifatturiero crollarono. «Un’economia moderna sana», scrive l’Atlantic, «è come un tetto con tanti solidi pilastri di supporto, e ognuno di questi è un settore diverso: scenari come quello olandese indeboliscono tutti i pilastri tranne quello del petrolio».

Inoltre, il raggiungimento dell’autosufficienza energetica da parte di Stati che oggi dipendono dalle importazioni porterebbe inevitabilmente a un’alterazione degli equilibri internazionali. In uno studio dell’Università della California e dell’Università di Georgetown (Washington), gli autori Michael Ross ed Erik Voeten cercano di dimostrare caso per caso che gli stati esportatori di energia di origine fossile manifestano una certa ritrosia a integrarsi nelle comunità internazionali e a stringere accordi che richiedano impegni comuni e vincolanti. Ma le relazioni di natura economica fondate sul petrolio seguono una via autonoma che finisce per regolare anche i rapporti politici tra importatore ed esportatore (o che ai rapporti politici si sostituisce del tutto). L’ipotesi di una completa autosufficienza energetica degli stati porterebbe probabilmente alla nascita di governi nazionali ancora più chiusi e ancora meno cooperativi di quanto non siano oggi.

A quel punto, una delle poche – e peraltro conflittuali – occasioni di contatto tra stati sovrani potrebbe presentarsi ogni volta che si rendesse necessario stabilire di chi è quel giacimento. Sarebbe una disputa piuttosto frequente perché una buona parte delle riserve mondiali di idrati di metano si trova in zone contese e acque non territoriali, sulle quali chiunque può teoricamente rivendicare il diritto di sfruttamento delle risorse. Come precedente storico utile vale l’esempio della guerra combattuta nel 1982 tra Regno Unito e Argentina per il controllo delle isole Falkland: una delle reali motivazioni dello scontro, secondo molti, sarebbe da sempre la presenza di riserve di petrolio e gas naturale nelle vicinanze dell’isola.

Quando arriva il turno delle rinnovabili?

Geopolitica a parte, le conseguenze più pericolose dell’avvio di una nuova era dei combustibili fossili sarebbero relative all’impatto ambientale immediato e a lungo termine.

Nella prospettiva di un progressivo ma completo accantonamento dei combustibili fossili, il gas naturale rappresenterebbe certamente un passo avanti per tutte quelle nazioni la cui prima fonte di energia è ancora il carbone (Cina, India, stati dell’ex Unione Sovietica e dell’Europa dell’est), dato che la combustione di metano produce circa la metà delle emissioni di anidride carbonica rispetto al carbone. Ma bisogna considerare che il metano stesso è un gas serra, da venti a trenta volte più dannoso dell’anidride carbonica: eventuali fughe dagli impianti di estrazione – un rischio ancora reale, soprattutto nel caso delle tecniche sperimentali con gli idrati di metano – vanificherebbero i vantaggi della riduzione di emissioni nella combustione.

Riducendo questi rischi, uno scenario dominato dal consumo di gas naturale sarebbe comunque una buona via di fuga dal carbone, a patto che rappresenti una fase intermedia conveniente verso le fonti rinnovabili. Il problema – conclude l’Atlantic – è che, una volta raggiunta, quella fase potrebbe rivelarsi troppo conveniente. Se anche i costi delle energie rinnovabili si abbassassero al livello dei costi del gas naturale (che oggi ha un ritorno energetico nettamente superiore), ci ritroveremmo in una situazione in cui le rinnovabili sono pronte ma non abbastanza convenienti: per loro stessa natura, non potrebbero soddisfare le richieste energetiche abituali (aria condizionata, microonde, eccetera) dei tanti o pochi consumatori di combustibili fossili ancora in giro. Il gas naturale rappresenta un vantaggio oggettivo – economico e ambientale – rispetto ai combustibili fossili precedenti ma sembra spostare ancora più in là il momento in cui la scelta sarà tra le fonti rinnovabili e niente.

foto: MARK RALSTON/AFP/Getty Images