Decidere se scattare una fotografia

La storia dell'uomo ucciso dalla metro a New York ha riaperto un dibattito vecchio quanto la fotografia, e con moltissimi precedenti

di Giulia Ticozzi – @giutico

Ieri il New York Post ha pubblicato in prima pagina la fotografia degli ultimi istanti di vita di un uomo caduto nei binari della metropolitana di New York e travolto dall’arrivo del treno. L’immagine ha riaperto il dibattito, mai esaurito, sul rapporto tra fotografia ed etica, sul ruolo del fotografo e il comportamento più giusto da tenere quando ci si trova a dover scegliere se scattare una fotografia o provare a salvare chi si ha di fronte.

(Il New York Post e l’uomo travolto dalla metropolitana)

La storia di questo dibattito – che ogni volta vede scontrarsi le posizioni di colpevolisti e innocentisti – è lunga quanto la storia della fotografia. In effetti nel momento in cui l’evoluzione tecnica permise di registrare la realtà con un gesto immediato, i soggetti e le storie catturate nelle immagini assunsero da subito il valore di documento indiscutibile. Bisogna però ricordare che per diverse ragioni – come il fatto che dietro la macchina si trova una persona che sceglie l’inquadratura – la fotografia non può intendersi come un documento in assoluto. I fotografi, con le immagini, hanno da sempre mostrato guerre, disastri naturali, eventi di cronaca. Spesso hanno assistito a risse, sparatorie, litigi familiari e drammi umani con l’obiettivo di raccontare una storia, di mostrarci quell’evento.

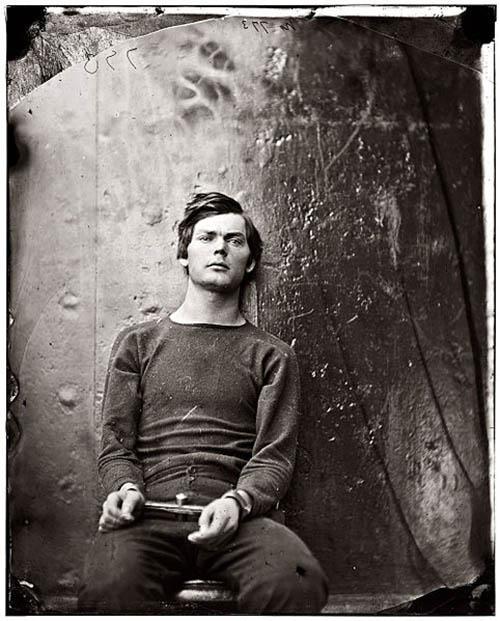

Una famosa fotografia scattata da Alexander Gardner ritrae il condannato a morte Lewis Paine poco prima di essere ucciso con l’accusa di essere uno dei cospiratori dell’omicidio di Abraham Lincoln, nel 1865. La fotografia fece riflettere l’intellettuale francese Roland Barthes sulla confusione tra reale e vivente nelle fotografie: Lewis Paine sta per essere ucciso ma nella realtà è già morto. Barthes scrive che «leggo nello stesso tempo: questo sarà e questo è stato; osservo con orrore un futuro anteriore di cui la morte è la posta in gioco. Dandomi il passato assoluto della posa (aoristo), la fotografia mi dice la morte al futuro. Ciò che mi punge, è la scoperta di questa equivalenza».

La fotografia racconta spesso situazioni di guerra e disastri e per questo ha avuto spesso a che fare con la morte. È il caso della storia di Omayra Sanchez, una ragazza rimasta bloccata nelle macerie causate dall’eruzione del vulcano Nevado del Ruiz, in Colombia, nel 1985. L’eruzione aveva ucciso 24 mila persone. La storia ricorda la vicenda di Alfredino Rampi e Vermicino, raccontata ampiamente da giornali e televisioni italiani dell’epoca. Omayra è intrappolata da due giorni, i soccorritori attendono l’attrezzatura per il salvataggio – che non arriverà in tempo. È presente anche il fotografo Frank Fournier: Omayra guarda in macchina, Fournier scatta la fotografia. Sfinita, la ragazza muore per un attacco cardiaco. Fournier vinse grazie alla fotografia il prestigioso World Press Photo, ma rimase segnato dall’esperienza e da numerose domande che accompagnano spesso i fotografi in situazioni simili: Si può mostrare la sofferenza senza venir meno al rispetto? Ci ricorderemmo ancora della tragedia se questa fotografia non ci avesse sconvolto a tal punto?

Frank Fournier, Omayra Sánchez, Armero, Colombia. Musée de l’Élysée, Losanna 1985 © Frank Fournier / Contact Press Images

Una delle storie forse più crude e più conosciute a riguardo è la vicenda del giovane reporter sudafricano Kevin Carter e una fotografia che scattò in Sudan nel 1993. L’immagine ritrae una piccola bambina denutrita con alle spalle un avvoltoio. È famosa, oltre che per aver raccontato un aspetto importante della situazione di allora nel paese, anche per aver vinto, l’anno successivo, il premio Pulitzer. Moltissime persone intervennero nel dibattito che ne seguì accusando il giovane fotografo di cinismo e manie di protagonismo a discapito di una povera bambina. Alcuni cercarono di ricostruire la storia della fotografia in maniera dettagliata così da poter giustificare la scelta di Carter come quella di un professionista che stava lavorando sul campo e che aveva deciso di non cacciare via l’avvoltoio ma di aspettare che entrasse nell’inquadratura per rendere meglio l’idea di quello che stava succedendo. Carter si suicidò qualche tempo dopo: molti associano la sua morte a questa storia, ma non bisogna dimenticare che per tutta la vita Carter aveva assistito e testimoniato situazioni estremamente drammatiche e violente. Qualunque sia l’opinione sulle sue intenzioni, va ricordato che la sua scelta di lavorare come fotografo – anziché come medico, cooperante o soccorritore – ci ha permesso di conoscere storie di cui altrimenti non avremmo saputo nulla.

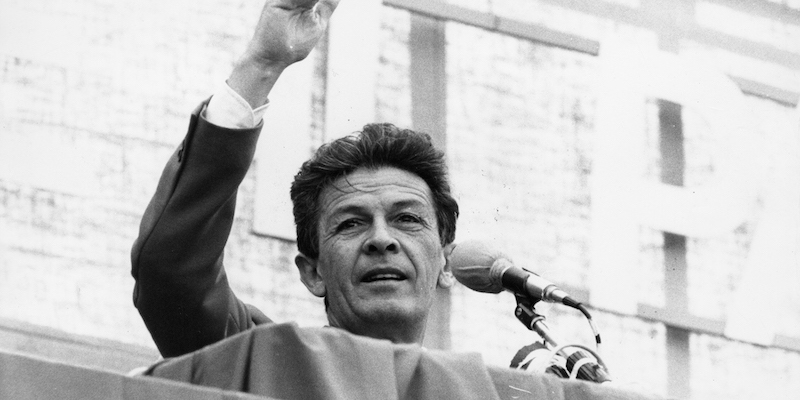

Più recentemente, durante la guerra in Libano del 2006, Spencer Platt, fotografo dell’agenzia Getty, ha scattato una fotografia che raffigura alcune persone, evidentemente piuttosto benestanti, attraversare una strada di Beirut devastata dai bombardamenti. I personaggi patinati in primo piano, alla moda, ricchi e belli che scattano foto con il telefonino, contrastano con lo sfondo di macerie della città distrutta. Anche la foto di Platt – che ha vinto il premio World Press Photo – ha aperto un fitto dibattito sulla veridicità dell’immagine e la sensibilità del fotografo. Da un lato Platt è stato accusato di aver pagato i soggetti per posare in una situazione così paradossale, dall’altro di non aver raccontato davvero la guerra. Il fotografo si è difeso dicendo di aver mostrato una parte di società spesso poco documentata e che però racconta, al di là delle morti e delle macerie, un aspetto molto vero del Libano, dove diverse classi sociali coesistono anche in situazioni drammatiche.

Un’altra immagine che racconta la storia di un fotografo che ha deciso di non interferire con i fatti davanti ai suoi occhi è stata scattata dal britannico Oli Scarff nel quartiere di Notting Hill, a Londra, durante i festeggiamenti per il carnevale del 29 agosto 2011. Scarff, dell’agenzia Getty, ha catturato l’immagine di un ragazzo con una ferita all’addome. Un ragazzo con un coltello in mano si allontana correndo mentre un uomo tenta di fermarlo con uno sgambetto. Il ragazzo alla fine è riuscito a fuggire. A chi gli ha chiesto perché non fosse intervenuto, Scarff ha successivamente risposto così: «Mi sono accorto di quel che stava succedendo solo dopo. Non so però se avrei fermato il colpevole, rischiando la vita».