La vita quotidiana in Italia ai tempi del Silvio – Episodio 3

Terza parte del libro in cui Enrico Brizzi racconta vent’anni di storia italiana

L’Italia non era governata da Pertini, né tanto meno dall’erede già anziano di Berlinguer, il poco affascinante Alessandro Natta.

A guardia del Potere c’era sempre la vecchia Dc con le sue correnti, le sue contraddizioni interne e i suoi segreti. I potenti di allora – Andreotti, Cossiga, Forlani e compagnia – erano accomunati dalla discrezione, un tratto stilistico cui la Dc rinunciò soltanto con l’ascesa di Cirino Pomicino, quasi barocco per gli standard della casa.

Poiché sin da Yalta era scritto nel destino che in Italia non potessero andare al potere i comunisti, la Dc era eternamente chiamata a formare governi che li escludessero; poiché non prendeva abbastanza voti per governare da sola, si contrattavano adeguate spartizioni delle cariche pubbliche d’ogni ordine e grado con i partiti minori, per primo il Psi, in grado di garantire a Piazza del Gesù il diritto-dovere di governare.

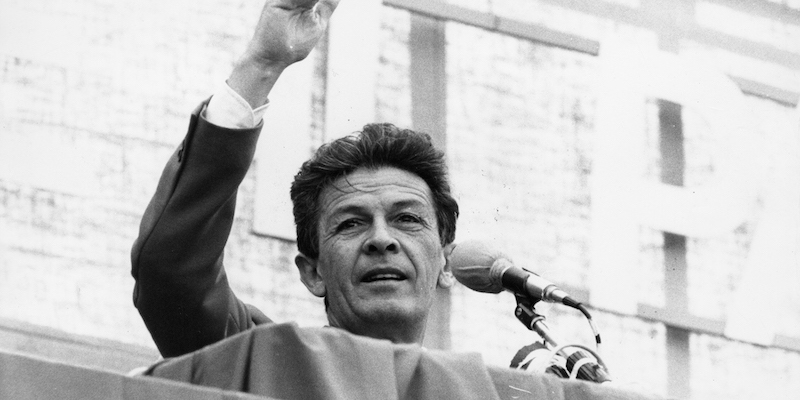

Il più antico partito della Sinistra italiana, oltre al garofano, nello stemma aveva ancora la falce e il martello posati sul Capitale squadernato al cielo, ma ormai da tempo era guidato dal più innovativo e discusso degli uomini politici italiani, Bettino Craxi.

Craxi era presidenzialista, e non serviva molta fantasia per immaginare che vedesse se stesso come presidente. Sfidava un tabù italiano del dopoguerra, quello dell’uomo forte, e Forattini, quando ancora era in sé, lo disegnava su «Repubblica» nei panni del Duce.

In giro se ne satireggiava il decisionismo, l’oratoria inframmezzata da pause teatrali, e certo anche la mancanza di sobrietà dei suoi dinamici gerarchi, a proprio agio nella stagione dell’edonismo reaganiano come squali in un tratto di mare ricco di prede.

I socialisti erano di sinistra, almeno in teoria, erano pochi ma votati bene – sino a coincidere con il tipo antropologico del «rampante» –, e s’imbufalivano se qualcuno, anche un comico come Beppe Grillo, osava chiamarli «ladri».

Coda di paglia?

Si è detto di come controllassero una delle due reti pubbliche, e questo favorì lo svilupparsi nel paese di un bizzarro culto della personalità.

A sentire gli opinionisti da bar, mentre De Michelis danzava sino all’alba con le sue buone amiche, e Martelli volava a darsi al bel tempo in Kenya, Craxi lavorava per noi sino a tardi e conduceva una vita relativamente sobria, limitandosi a poche decine di supposte amanti.

Anche buona parte degli avversari gli riconosceva l’elemento novità: pragmatismo, nessun atteggiamento da baciapile e un buon piglio nel difendere l’interesse nazionale anche in faccia all’America. Se qualcuno sbagliava non era lui, il primo capo del governo socialista, ma i suoi accoliti, Dio ce ne scampasse.

Per puntellare la maggioranza democristiano-socialista e dar vita alla creatura mitologica nota come «pentapartito», erano regolarmente invitati – al banchetto, vien da dire – tre piccoli partiti, collettivamente chiamati «laici». Assommavano pochi punti percentuali di preferenze, e avevano nome repubblicani, socialdemocratici e liberali.

Per puntellare la maggioranza democristiano-socialista e dar vita alla creatura mitologica nota come «pentapartito», erano regolarmente invitati – al banchetto, vien da dire – tre piccoli partiti, collettivamente chiamati «laici». Assommavano pochi punti percentuali di preferenze, e avevano nome repubblicani, socialdemocratici e liberali.

Personalmente li distinguevo solo grazie ai rispettivi simboli, e alle fattezze dei segretari che mi erano note attraverso le vignette del solito Forattini, autore anche di un utile mazzo di carte da poker dove segretari e capicorrente prendevano il posto di re, donne e jack.

I repubblicani, fortissimi in Riviera e ancor di più nella Romagna interna, vantavano come simbolo una foglia d’edera, che il disegnatore poneva – minuscola – a coprire le vergogne del pingue segretario Spadolini. Equivocando, immaginavo che il buon Spadolini si presentasse in costume adamitico anche al Senato, e mi sentii più sicuro sul suo conto solo quando lo vidi al telegiornale, in giacca e cravatta come tutti gli altri. Fra le icone del glorioso passato, i repubblicani vantavano un La Malfa; inconsapevoli del disastroso futuro, ne crescevano come capitano in pectore un secondo, il figlio Giorgio.

I socialdemocratici, poi, mi apparivano un ibrido già dal nome; la loro frequentazione delle aule giudiziarie era prassi invalsa da prima ch’io affacciassi il ciglio curioso sulle patrie gazzette, e non potevano difendersi con la stessa virulenza dei craxiani dall’accusa, velata ma sempre nell’aria, di essere dei ladri matricolati; il loro uomo di punta, Pietro Longo, era di una bruttezza proverbiale, inesprimibile a parole, paradossalmente perfetta; fu un piccolo shock scoprire che, per una volta, un politico appariva identico in video e nei disegni satirici.

I liberali non erano più guidati da Giolitti come ai tempi d’oro, ma dal calvo e dentuto Renato Altissimo, un tizio dalle insospettabili doti di action man che si spinse – o raccontò di averlo fatto, ma io stesso ricordo delle confuse riprese video di un uomo su un cammello – nel cuore dell’Afghanistan per portare armi ai mujaheddin; per molti e molti anni non conobbi dal vivo nessuno che votasse Pli, così mi convinsi che fosse qualcosa di simile a una one-man-band composta dal solo Altissimo. Le infografiche del «Resto del Carlino», con le aule parlamentari divise in spicchi, gli assegnavano una porzione sottilissima di seggi, bastevole comunque a farlo allungare comodo. Più in là di lui, spingendosi a destra oltre i confini della coalizione di governo, c’era solo il Movimento sociale italiano, con la sua sigla che riecheggiava minacciosamente la Rsi e Almirante – irriducibile di Salò – segretario: a loro, secondo mio padre, andava riconosciuto l’unico merito di non partecipare al sacco d’Italia condotto senza vergogna dal pentapartito.

«Haaaas…» ti mettevano alla prova nel cortile delle elementari.

«Fidanken!» si rispondeva, pavlovianamente, a completare la parola d’ordine.

Per quanto ricordo è cominciata così, la ripetizione acritica di slogan, ritornelli e cazzate belle e buone portate alla ribalta negli anni dalle televisioni del Silvio.

Nessuno, all’epoca, sospettava quanto in là ci saremmo spinti.

Sembrava ancora un fatto naturale e senza conseguenze, che i bambini si aggirassero per il paese imitando le voci di Greggio, Faletti e Braschi come altrettanti posseduti.

Non lo facevano forse anche prima, con Paolo Villaggio e il suo «Come è umano, lei»?

Massì, eran falsi problemi da moralisti.

Ormai i ragazzini sanno tutto: che problema c’era nel lasciarli guardare Drive in? Forse i meloni in bella mostra delle cameriere Carmen Russo e Lory Del Santo?

Maddài! Quelli sono creature! Oggi li vedono, e domani se li sono già dimenticati.

Eh, proprio.

La carne nuda – col pretesto di parodiare le vallette altrui – non mancava nemmeno nei più irriverenti programmi della tivù di Stato, firmati da Renzo Arbore.

In un’epoca in cui sembrare intelligenti era ancora di moda, Quelli della notte occupò la ribalta pubblica per 33 puntate, che i miei genitori mi concedevano talvolta di seguire insieme a loro, nonostante l’orario scandalosamente tardo.

La messa alla berlina dei salotti televisivi, fra sketch surreali, monologhi e canzoni, ne fece un evento del costume nazionale, e segnò un successo senza precedenti per la seconda rete.

Arbore e il suo vecchio compare Andy Luotto, il comunista Ferrini, il frate Frassica, Catalano e i suoi aforismi, e ancora Pazzaglia, D’Agostino, Marchini, Benson, Bracardi e Marisa Laurito: ogni ospite di Quelli della notte interpretava al meglio una maschera italiana degli anni Ottanta.

Gli adulti si sbellicavano, e persino noi bambini cantavamo a memoria Ma la notte no.

Due anni e mezzo dopo, con Luigi Locatelli alla guida di Rai Due, Arbore concederà il bis: nuova uniforme da capitano di marina, e altro botto con Indietro tutta!, il cui sponsor immaginario, il cacao meravigliao, veniva richiesto nei negozi dai telespettatori dabbene.

Le ragazze coccodè e le ballerine brasiliane, lo sfarzo della scenografia, il finto confronto fra Nord e Sud, il presentatore teleguidato dalla regia e l’ossessivo tormentone «Volante uno a volante due» caratterizzavano il nuovo show, che irruppe nelle case dei telespettatori come una domanda scomoda: cosa c’è di vero in televisione?

All’interrogativo di Arbore avrebbe risposto, in maniera ambigua e roboante, il suo vecchio compare Gianni Boncompagni.

Noi più giovani mica avremmo saputo rispondere da soli.

Per noi la televisione era qualcosa di certo ed eterno che scandiva le stagioni.

Fu lei a far scomparire le oscurità nippodemoniache di Jeeg robot d’acciaio, insieme ai ricordi di febbri infantili e pipì addosso. Via la paura, l’incertezza, le superstizioni!

Spazio alle mille luci del varietà, al sorriso incantevole di Heather Parisi, ai suoi balletti, alle battute di Baudo e alle barzellette di Bramieri! Spazio al futuro, che avanza elegante e calca il proscenio a passo di danza.

…Eccolo che arriva, gente! È luccicante come un musical. Carico di promesse. Fantastico.

La prima televisione a colori era entrata in casa di nonna Pina il 29 giugno 1982, per consentirci di seguire in maniera accettabile il confronto mondiale Italia-Argentina (2 a 1, con gol in quadricromia di Tardelli e Cabrini). La partita, destinata a essere eclissata nel ricordo collettivo dalla successiva e ancor più roboante vittoria sul Brasile, segnò il punto di svolta dell’avventura azzurra e del nostro rapporto con la televisione.

Ce l’eravamo procurata per vedere i mondiali, li avevamo vinti, e in Italia non ci si sbarazza mai dei portafortuna: la tenemmo lì, la bestiona a colori, anche se mancavano ventiquattro mesi alle Olimpiadi di Los Angeles e quattro anni pieni al «mundial» successivo.

E, giacché era lì, perché tenerla spenta?

Faceva tanta compagnia…

Bastava resistere alla tentazione di andare a toccare lo schermo per sentirsi sfrigolare le dita come l’Uomo torcia dei Fantastici 4; bisognava, anzi, mantenersi a una distanza di circa due metri.

Nessuno sospettava che la tivù potesse balzarti addosso e morderti, ma la novità tecnica suggeriva cautele: qualcuno parlava di radiazioni misteriose, qualcuno di immagini subliminali proiettate per indurre gli ascoltatori all’acquisto. Senza scendere nel terreno della negromanzia, era evidente che i nuovi schermi dal «colore sempre vivo», combinati ai nuovi standard audio, rapivano i sensi delle persone in maniera ben diversa rispetto ai televisori degli anni Settanta: vista e udito dello spettatore erano saturati, il tatto inibito dalla posizione immobile. Dei cinque sensi restavano liberi solo l’olfatto e il gusto, problema tecnico al quale si ovviava mangiando davanti allo schermo acceso: così l’idea di casa e protezione divennero un tutt’uno con la tivù e i suoi programmi, versione fredda e moderna del focolare domestico.

A mezzogiorno andava in onda Bis con Mike Bongiorno, seguito a ruota dal Pranzo è servito di Corrado.

A casa di nonna Pina me ne riempivo gli occhi in technicolor e con pieno sapore di proibito, ché in via Brigate Partigiane si era rimasti ancorati al vetero-Brionvega in bianco e nero con le sue manopole cromate, e «non più di mezz’ora al giorno!» era il diktat dei compagni genitori.

Chez nonna, invece, il signor Mike era libero d’imperversare, svampito e autorevole nel porre le sue domande ai concorrenti.

Non ricordo che nonna m’incoraggiasse a rispondere, eppure io lo facevo anche a nome suo.

«La capitale del Perù… Cosa gli diciamo? Lima, vero?»

Era come se il quiz si svolgesse direttamente in casa, e potevi figurarti i premi accumularsi ad ogni risposta esatta.

«Dovrei andarci sul serio, un giorno» considerai. «Si vincono un sacco di soldi.»

«So mica se son soldi veri» m’invitò alla cautela nonna.

Ma come? Se si vedevano i totalizzatori dei premi correre in avanti come i numerini del distributore Agip quando babbo faceva benzina!

«È il signor Mike, nonna!» obiettai indignato. «Un patriota che ha rischiato la fucilazione dai tedeschi! E secondo te distribuisce soldi finti?»

«Non dico questo, ma… Sto meglio col poco che ho.»

La giovane repubblica cresciuta con la Rai credeva nel piccolo risparmio e nella televisione.

Insieme ai giornali, la tivù era la principale fonte d’informazione popolare; unica dea, insieme a Totocalcio e Lotto, capace di regalare cifre in grado di cambiare una vita. Era percepita insomma come una divinità benevola, e nessuno sospettava che il principale del caro signor Mike potesse impiegarla per raggiungere il cuore del potere.

(Ma chi, il Silvio?

Eh, proprio lui.

Ma quale potere? Scendi dalla pianta! A lui interessa solo arricchirsi con la pubblicità!)

Impegnato a decifrare il cruciverba finale di Bis, non pensavo né al Silvio né al signor Mike: tentavo disperatamente, quasi sempre senza costrutto, di risolverlo per sbalordire le due donne della mia vita di allora. Nonna, appunto, e Susanna Messaggio.

Amavo la valletta di un amore casto e segreto: mi sognavo cullato dalle sue braccia, sull’erba tenera d’un prato, appagato di baci sulla fronte.

Avrei saputo dove portarla: conoscevo parco Lambro e il Sempione, i giardini pubblici e quelli di piazza Aspromonte, io, forse l’unico fra i bambini italiani felice di trascorrere settimane di vacanza a Milano.

In via Ricordi abitava la sorella maggiore di mamma, zia Francesca, insieme a zio Gianni e a una piccola tribù di quattro cugine femmine, tutte maggiori di me e divise quanto a fede calcistica.

Grazie ai miei trascorsi lassù, sapevo bene dove condurla, la mia Susy: se non sull’erba verde, nel buio del Planetario, sui tetti panoramici dei palazzoni di periferia, o ancora a ridosso della recinzione che cinge le piste di Linate, per guardare insieme gli aerei che partivano e atterravano, come nella realtà mi capitava solo con mio zio.

Antonio Ricci crebbe nel Ponente ligure portando su di sé le stimmate del ragazzo prodigio: un’ammirevole carriera negli studi lo portò a divenire a soli 28 anni il più giovane preside del paese, ma un tipo come lui non si accontentava certo di coordinare gite scolastiche, inscenare reprimende e gestire i rapporti col Provveditorato di Genova.

La televisione era il suo sogno, e la scrittura il grimaldello per entrare in quel mondo. Si cimentò nell’impresa con l’abituale energia, e non aveva ancora compiuto trent’anni quando apparve accreditato fra gli autori della prima edizione di Fantastico, condotta dall’amico Beppe Grillo insieme a Loretta Goggi e Heather Parisi.

Ricci avrebbe replicato nella seconda e terza edizione, assumendo nel frattempo un ruolo centrale in un progetto per la prima rete che vedeva Grillo mattatore assoluto: nel 1981 andò in onda Te la do io l’America, con testi di Ricci, del regista Enzo Trapani e dello stesso comico genovese.

New York e l’affascinante melting pot in marcia lungo i suoi marciapiedi si materializzarono nelle case italiane, e all’improvviso apparvero qualcosa di tangibile e vero tanto alla casalinga di Voghera quanto allo studente di Brindisi. Se ci andava Beppe Grillo, scherzando da par suo «in the street» senza che nessuno lo accoltellasse, perché non saremmo potuti andarci anche noi?

Tre anni dopo, nel fatidico 1984 delle profezie orwelliane e delle Olimpiadi a Los Angeles, la squadra era sempre la stessa, ma Grillo, Ricci e Trapani si spostarono nell’emisfero sud del nuovo continente.

Te lo do io il Brasile fu un altro successo fragoroso: chi fra noi aveva mai calcato l’erba leggendaria del Maracanà? E chi aveva mai visto prima quante belle ragazze poteva ospitare un sambodromo?

Ricetta riuscita non si cambia. Anche questa era una trasmissione che si seguiva con passione e una certa invidia nei confronti del conduttore, spesso attorniato da bellezze mozzafiato: una costante dei programmi che Ricci avrebbe firmato nel trentennio a venire.

Mentre noialtri telespettatori Rai ci beavamo di splendide mulatte e facezie grilliane, l’ubiquo Ricci si stava già esprimendo su Canale 5 con la sua nuova, luccicante creatura: Drive in.

La situation era così emblematica da indurre ogni italiano a riconoscervi elementi della vita reale: Enrico Beruschi, in fuga da una moglie insopportabile, si rifugiava nel locale che dava il titolo alla trasmissione, per corteggiare l’esplosiva cassiera Carmen Russo. A rendergli la vita difficile, un gestore furbetto interpretato da Gianfranco D’Angelo, e un quasi imberbe Ezio Greggio che gli faceva da spalla. Su questo esile – ed esemplare – canovaccio da commedia all’italiana, si innestavano le gag dei vari personaggi, interpretati dagli stessi tenutari e da una vasta schiera di attori comici.

Ovunque, nel paese, risuonavano le imitazioni del banditore d’aste toste, e i tormentoni-nonsense: «quirk, quork, quark», «spetteguless!», «due baffetti da sparviero»; semileggendario era anche il «giumbotto» regalato a Giorgio Faletti dalla cognata, quella «con due roberti così» sul davanti.

Numeri da cabaret e improbabili sketch delle procaci ragazze fast food procedevano a braccetto, senza mai abbassarsi sotto la soglia di decenza media: Ricci si preparava direttamente a ridisegnarla.

Coi tormentoni arrivavano i primi tormenti condivisi a livello nazionale: Carmen Russo era la vera diva televisiva di quegli anni, e non perché eccellesse nella recitazione. Mezza Italia sognava di sprofondare fra le sue immani tette, e a livello onirico furono da premio Hot d’or anche Lory Del Santo e Tinì Cansino; però ancora mi sveglio urlando, nelle notti d’estate, quando sogno D’Angelo nei panni del roseo Tenerone, che avanza a balzelli pigolando il suo inquietante «pippo, pippo, pippo…».

Antonio Ricci, il ragazzo prodigio del Ponente ligure, sarebbe andato avanti col «fast food televisivo» sino al 1988, e non certo per fermarsi lì.

Un giorno, sorpresi il mio amico Iuri Giacobbi impegnato in una serie di voluttuose flessioni sul fondo asfaltato del cortile.

«Che stai facendo?» indagai.

Non mi guardò neppure: continuava a stantuffare su e giù, gli occhi ben chiusi e un’espressione beata in volto.

«Scopo Carmen Russo» m’informò quando lo ritenne opportuno.

«Ah» incassai, e le mie guance avvamparono.

Non potevo più nutrire alcun dubbio: il mio amico stava facendo proprio quello che sembrava, anche se aveva appena nove anni, i suoi pantaloni erano chiusi, e Carmen continuava ad essere invisibile.

«Mi piace da impazzire, quella tettona», confessò Iuri, lasciandosi cadere al suolo ormai senza forze.

«A me Susanna Messaggio» confidai. «La valletta del signor Mike.»

«Bella gnocca» concesse, e aggiunse in tono da intenditore: «Solo un po’ freddina».

«Dici? A me piace.»

«Verrà il giorno in cui ce le faremo tutte e due» profetizzò.

«Magari» sospirai.

«Ce le sbattiamo per bene, quelle gallinelle» disse come Ajax nei Guerrieri della notte. «E quando ci siamo stufati, ce le scambiamo.»

Mi stava facendo ingelosire, coi suoi modi da playboy rotto a ogni perversione. Cosa voleva, dalla mia Susy? «Poi vediamo», risposi senza sbilanciarmi.

«Be’, sempre che non siano diventate delle carampane piene di rughe» si premunì Iuri.

Raggelai.

Tempo di crescere, e le nostre fidanzate immaginarie, vallette e showgirl, sarebbero state donne mature.

Non lo si sarebbe detto, a prima vista, ché in televisione tutto sembrava bloccato, pietrificato sul «qui e adesso»: il signor Mike era identico a se stesso, puntata dopo puntata, e Corrado idem; nessuno sospettava che, un giorno, Columbro e Predolin, Barbareschi e Gerry Scotti avrebbero smesso di essere ragazzi.

Eppure le cagioni d’inquietudine non mancavano: Tortora era finito in carcere – per me e i radicali, da strainnocente – e avevo sentito dire che qualcuno, in passato, era addirittura venuto a mancare.

Di Alighiero Noschese, ad esempio, sapevo che era stato un arci-imitatore della Tv di Stato, e che Gigi Sabani era incaricato di colmare l’enorme vuoto lasciato dalla sua scomparsa. Era però rigorosamente escluso che, un giorno, ci potesse lasciare anche Sabani.

La monumentale immobilità che la televisione lasciava percepire era di conforto a noi alunni delle elementari, ancora bambini nonostante le prime fregole, e quindi creature conservatrici, tradizionaliste, bisognose di sicurezza.

Regalando queste illusioni agli elettori qualcuno, anni dopo, avrebbe preso la guida del paese: molte stagioni di televisione avrebbero fatto regredire gli italiani a bambini, felici di rituali e rassicurazioni, e a quel punto non sarebbe servito conquistare il potere con un colpo di mano, ché il popolo sarebbe stato ben lieto di mettersi in fila e seguire il Pifferaio magico.

Ma come potevamo immaginare quale trappola si preparava?

Tuttalpiù, fra gente seria, ci si raccomandava l’un l’altro di non lasciarsi abbindolare dalla pubblicità.

Subito dopo, però, si sintonizzava l’apparecchio su Rete Quattro per non perdersi Quo vadiz?, lo show di Nichetti con quelle sagome di Smaila (il grasso dei Gatti di vicolo miracoli), Oppini (il magro) e Luca Barbareschi (quello che si diceva avesse sparato a un maiale durante le riprese di Cannibal holocaust).

Avevamo tutti voglia di ridere e tirarci su; il futuro poteva aspettare la fine delle trasmissioni.