La frase sugli artisti che rubano

Questo post può, in qualche modo, essere considerato uno spin-off del precedente. In uno dei commenti dell’articolo dedicato alle influenze subite da John Williams, un commentatore (che inizialmente si era spacciato per un giornalista del Post), riferendosi a Eliot, ha aperto una finestra sul mondo delle citazioni (in particolare su quella dedicata all’atto di “rubare” dei grandi artisti). Mi sono accorto in quel modo di avere scritto un post su un (presunto) plagio, facendo riferimento a una (presunta) frase sul plagio (che però probabilmente era essa stessa un plagio), a sua volta plagiata. Questo articolo (che segue il doppio binario della storia delle varie declinazioni della frase e del senso stesso dell’atto di “copiare”) è dunque figlio di quel prezioso intervento.

Durante l’estate del 1979 Steve Jobs fece una singolare offerta alla Xerox: “Se ci mostrate le sperimentazioni che state conducendo al PARC, vi lascerò investire un milione di dollari nella Apple”. Il Palo Alto Research Center della Xerox era nato nel 1970 come incubatore di progetti digitali. Si sapeva che aveva per le mani qualcosa di interessante ma non si sapeva cosa. La proposta fece comunque brillare gli occhi ai signori della Xerox che furono ben felici di acquistare centomila azioni Apple a (circa) dieci dollari l’una. Quando un anno dopo l’azienda di Cupertino si quotò in borsa quel milione ne valeva quasi diciotto. Ma, incredibilmente, da quell’affare fu la Apple a guadagnarne. Cosa era accaduto nel frattempo?

Alla fine del 1979 Jobs, insieme ai suoi collaboratori, si presentò più volte allo Xerox PARC. All’inizio Larry Tesler, uno degli scienziati incaricato di illustrare i progetti, ricevette pressioni affinché questi venissero presentati con molta cautela. Ma quando uno degli ingegneri perse tempo a mostrare loro solo alcuni display di programmi di videoscrittura, Jobs si spazientì: “Basta con i giochi, fatemi vedere sul serio quello che fate”. Nessuno si mosse. Fino a quando dalla sede centrale Xerox, nel Connecticut, arrivò la fatidica telefonata: “Mostrategli tutto”. Fu così che Jobs vide la luce. Scoprì lo Smalltalk, un linguaggio di programmazione orientato agli oggetti, un nuovo concetto di interfaccia grafica e la possibilità che i computer potessero essere collegati in una rete. “Fu come se mi avessero tolto un velo dagli occhi”, disse in seguito. Dopo due ore stava correndo in macchina, urlando: “Ecco quello che cercavamo, ora dobbiamo solo realizzarlo!”. La Xerox era seduta su una miniera d’oro e non ne stava approfittando. Il raid della Apple allo Xerox Parc fu definito “la più grande rapina della storia dell’industria”. Quando qualcuno glielo ricordò, Steve Jobs anziché respingere l’accusa la confermò con orgoglio pronunciando una delle due frasi più famose che uscirono dalla sua bocca (l’altra è quella che immaginate):

Picasso ripeteva che i buoni artisti copiano, i grandi artisti rubano. E noi non ci siamo mai vergognati di rubare grandi idee.

In realtà quanto accadde al PARC fu per lui più una manchevolezza degli uomini della Xerox e della loro mentalità “da fotocopiatori”, che un furto della Apple. Se avesse ragionato diversamente – Jobs ne era convinto – la Xerox avrebbe potuto possedere l’intera industria dei computer. Ideazione ed esecuzione diventavano così mondi lontani che potevano avere sovrani differenti (dei quali solo il secondo avrebbe potuto detenere il potere assoluto). Jobs e i suoi collaboratori, infatti, migliorarono enormemente il concetto di interfaccia grafica xeroxiano. E a quel risultato finale la Xerox non sarebbe mai potuta arrivare. Gli ingegneri della Appel idearono una interfaccia nella quale si potevano trascinare finestre in giro per lo schermo e infilarle in cartelle (il tutto tramite un mouse che poteva scorrere su qualunque superficie). Insomma una realtà simile a quella reale, dove i fogli (o le cartelle) si spostano sulla scrivania e magari si accumulano uno sotto l’altro. Era il futuro. Quello che oggi è il nostro presente. E ci arrivò come i grandi artisti. Rubando.

Per anni l’aforisma picassiano da lui citato a proposito dell’impresa che cambiò la sua e la nostra vita, complice anche il sigillo della immortalata dichiarazione, è stato citato continuamente, senza che ci si ponesse il dubbio sulla sua reale attribuzione di paternità. Il “Corriere della Sera”, per dirne una, in un articolo di Sebastiano Grasso del 9 marzo 2008, intitolato “I geni copiano. Parola di Picasso” attaccava così:

“Diceva Picasso i mediocri imitano, i geni copiano. E c’è da credergli, perché lui di queste cose ne intendeva”

(l’articolo poi poneva una piccola ma interessante panoramica sui plagi artistici, compresi quelli di Picasso stesso, per arrivare alle “cancellature” di Isgrò del 1964 inventate da Man Ray nel 1924). Ma anche i libri ne sono pieni. Per non parlare dei forum (qui uno dedicato a “Star Wars”). Sullo stesso Post la versione di Picasso in passato è apparsa anche altre due volte (una nel 2011 e l’altra nel 2013).

Ma Picasso aveva davvero pronunciato questa frase? Non lo sappiamo. Perché non la scrisse e nessuno ne registrò in qualunque modo una sua versione. Ciò che di più saggio possiamo fare, pertanto, è dichiarare che questa sia una frase attribuita a Picasso (come prudentemente sceglie di fare Alberto Crespi (l’alternativa possibile è riportare, come fa Luca De Biase, esattamente le cose come stanno: “Jobs cita Picasso”, perché è indiscutibile che l’abbia fatto, che poi Picasso abbia pronunciato quelle parole è un’altra questione). A dirla tutta la frase “Solo i geni copiano, i mediocri imitano” viene talvolta attribuita anche a un collega contemporaneo di Picasso, Giorgio De Chirico. Un esempio su tutti è citato in “Stupidi tutti (alcuni di più)” di Fulvio Zanoni.

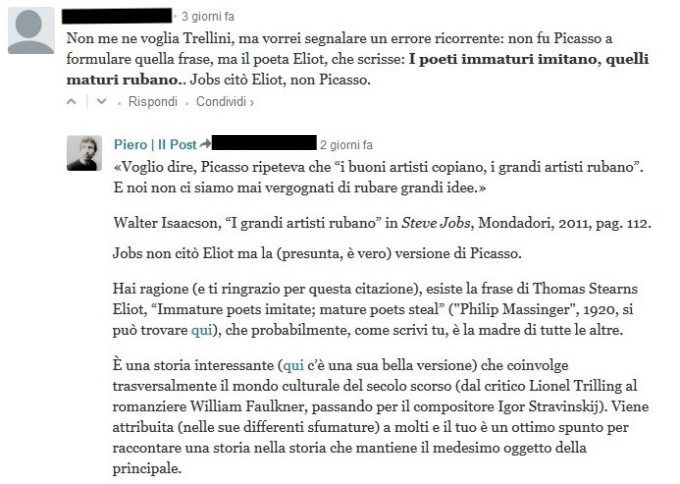

Nei commenti di un articolo che ho dedicato ai riferimenti della musica di John Williams, un commentatore ha evidenziato quello che, giustamente, considera un errore ricorrente: “Non fu Picasso a formulare quella frase, ma il poeta Eliot”, sottolineando il fatto che Jobs non citasse Picasso, bensì Eliot.

In realtà Jobs cita espressamente il pittore, ma, ai fini del ragionamento del commentatore, per noi è un particolare trascurabile.

È indicativo che Wikiquote citi come unica fonte della presunta espressione picassiana proprio la biografia di Jobs. Ed è un po’ un paradosso. È come dire che cita una frase della quale l’unica fonte è lui stesso nel momento in cui la cita. Un corto circuito insensato. Nella versione, più accurata, inglese, invece, appare certo che Picasso negli anni Sessanta abbia detto più concretamente, “Quando c’è qualcosa da rubare, io rubo”.

When there’s anything to steal, I steal

Quoted in: Thought. Vol. 17 (1965). p. 154.

The magazine further commented:

Picasso’s remark — “When there’s anything to steal, I steal” — was fair warning to the competition. In modern art he has been, for years, the cock-of- the-walk, (The broody hens, one supposes, are also part of that picture.) But the book is valuable, primarily, for Picasso’s observations about his own work and the work of others.

Ecco, forse questo è un passaggio sul quale riflettere. L’artista o il genio di turno è l’uomo in grado di individuare quel “qualcosa” e di saperlo valorizzare. Sia Jobs che Picasso, ammesso che l’abbia detto, intendevano lo stesso concetto. Rubare alla Xerox per realizzare quello che essa non era in grado di fare. Rubare a un anonimo catalano del XV° secolo (visto a Firenze su una stampa dei Fratelli Alinari), il suo “Trionfo della morte” per creare il rivoluzionario “Guernica”. Come scriveva il fisico Erwin Schrodinger: “Il compito non è tanto di vedere ciò che nessun altro ha ancora visto, ma pensare ciò che nessun altro ha ancora pensato, riguardo a quello che chiunque vede”.

“I buoni artisti copiano, i grandi rubano”. – Steve Jobs, fregando la frase a Picasso. Nell’informatica funziona così. #InstagramStories

— Il Triste Mietitore (@TristeMietitore) 3 agosto 2016

In alternativa, su Wikiquote inglese, la frase imputata a Picasso viene presentata nella versione di Eliot all’interno della sezione delle espressioni di dubbia attribuzione e quindi contestate. Ed è proprio su questa linea di condotta che il commentatore esprime il giusto disappunto di chi si ribella di fronte all’ennesimo scavalcamento di quella che è considerata ufficialmente la fonte originaria (scavalcamento che io stesso ho compiuto citando la presunta frase di Picasso). Se Jobs si riferisce sicuramente a Picasso, al tempo stesso non si può negare che fu Eliot, prima di lui, a scrivere una frase non uguale ma quantomeno certa (in quanto scritta e pubblicata): “Immature poets imitate; mature poets steal”. Punto.

La storia (del senso) di questa frase, le storie che la circondano e quelle che la precedono, però, rappresentano in realtà anche la storia di un concetto, riveduto, corretto, storpiato, violentato, declinato, parafrasato e adattato molte volte, in molti modi (lo abbiamo visto anche nelle versioni italiane sopra citate: “i mediocri imitano, i geni copiano”; “solo i geni copiano, i mediocri imitano”; “i mediocri copiano, i geni rubano”, etc.).

Il puntuale commento riferito a Eliot mi ha ricordato come l’aforisma in questione, dedicato a chi ruba/riprende/ imita/etc. le idee altrui, sia stato a sua volta “rubato”, “ripreso”, “imitato”, etc. molteplici volte (a tale riguardo qualche anno fa “Quote Investigator” ha provato a ricordare i principali esempi). Qui, sulla falsariga di questo e di altri spunti (a proposito di riprendere), proviamo a (ri)creare un percorso a tappe per seguire la storia di un modo di dire dedicato, nelle diverse sfumature, all’imitazione (o al plagio) a sua volta continuamente imitato o plagiato (sarebbe interessante capire, ad esempio, se è esistito un archetipo, o come e perché le varianti sono state prese e utilizzate. E magari perché ne esistono alcune più famose di altre pur essendo “repliche”). Visto l’argomento, è bene che lo dica subito: è un post sulle fonti, pertanto ad esse sono totalmente debitore (e i commenti non potranno che arricchire questa ricerca).

Prima tappa – 1827

Esiste una data esatta. Giovedì 4 gennaio 1827. Fu in quel momento che, di sera, si trovavano uno di fronte all’altro Johann Wolfgang Goethe e Johann-Peter Eckermann. Goethe aveva settantasette anni. Eckermann trentacinque (non so perché ma mi vengono in mente subito Hitchcock e Truffaut nella conversazione del 1962, il primo ne aveva sessantatré, il secondo trenta; ma i più letterati di me forse accosteranno la situazione a Samuel J. Johnson e James Boswell o a Franz Kafka e Gustav Janouch). Goethe aveva studiato filosofia, mineralogia, anatomia, osteologia, geologia, botanica, morfologia, zoologia, meteorologia, ottica, si era rivolto alla poetica, al dramma, alla letteratura, alla teologia, alla filosofia, all’umanismo e alle scienze (ma anche alla pittura e alla musica), aveva già scritto “I dolori del giovane Werther” (ripreso [!] da Foscolo nel suo romanzo epistolare “Ultime lettere di Jacopo Ortis”), “Le affinità elettive”, il “Faust” e sarebbe stato considerato (dalla più alta scrittrice dell’epoca vittoriana, George Eliot) “l’ultimo uomo universale a camminare sulla terra”. Eckermann era diventato suo amico quattro anni prima, dopo avergli mandato in lettura un saggio (“Beiträge zur Poesie mit besonderer Hinweisung auf Goethe”, 1823) e si manteneva facendo il precettore. Sperava di seguirne le orme ma le sue poesie (“Gedichte”, 1821) non gli avevano dato (e non gli avrebbero mai dato, nemmeno in seguito) la fama sperata. Gli incontri frequenti con Goethe, nei quali per reverenza giovanile si piegava a fargli da assistente volontario, gli permisero, però, di compilare una cronaca attenta delle loro conversazioni (riversata in tre volumi: “Conversazioni di Goethe con Johann Peter Eckermann”), che sarebbe stata considerata un testo di riferimento imprescindibile degli studi goethiani (Friedrich Nietzsche nel 1878 lo definì il miglior libro in tedesco: “dem besten deutschen Buche, das es gibt”). Negli ultimi nove anni di vita di Goethe, Eckermann lo avrebbe seguito come un cagnolino e in seguito la pubblicazione delle sue conversazioni, talvolta un po’ invasate, sarebbe rimasta la cosa migliore che avrebbe fatto nei suoi sessantadue anni di vita (dopo i quali si fece seppellire nello stesso cimitero dell’uomo che aveva omaggiato in tutti i modi arrivando a chiamare suo figlio come lui).

Quella sera di inizio anno del 1827 (l’anno nel quale avrebbe visto la luce “I promessi sposi”) Goethe gli confida:

Se vedi un grande maestro, scoprirai che ha usato sempre ciò che c’era di buono nei suoi predecessori, e che è stato proprio questo a renderlo grande

Goethe (o meglio Eckermann che scrive per lui) usa il verbo “usare”. Non rubare, non imitare, non copiare, non plagiare. Non sarà la prima in assoluto (forse Dante o forse prima ancora i latini, avranno partorito qualcosa di simile) ma, se parliamo di modernità, probabilmente per noi questo è il primo motore immobile. La prima di una lunga serie di espressioni legate alla creatività, capaci di misurare, in un girotondo di variazioni letterarie, la statura o meno di maestri, imitatori, geni o mediocri.

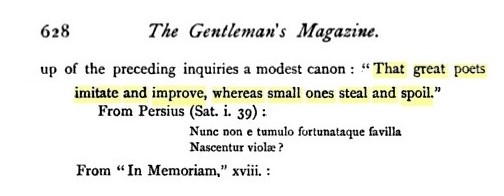

Seconda tappa – 1892

Dobbiamo però aspettare sessantacinque anni per trovare, almeno nelle fonti disponibili, il concetto nella forma condensata della sentenza. Questa è contenuta nel volume 272 del “The Gentleman’s Magazine”, uscito nel giugno del 1892. L’autore W.H. Davenport Adams nel suo articolo, a pagina 613, intitolato “Imitators and Plagiarists” sosteneva che “imitare” era encomiabile, ma “rubare” era indegno. Nel decantare le opere di Alfred Tennyson presentava diversi esempi in cui il poeta aveva costruito i suoi versi usando come risorsa gli sforzi dei suoi antecedenti artistici:

Quei grandi poeti imitano e migliorano, mentre quelli piccoli rubano e rovinano.

Eccola, è la nostra frase. Finalmente nella sua forma asciutta e lapidaria. Senza il pronome dimostrativo sarebbe stata l’asserzione assoluta. Le parole di Adams potrebbero aver influenzato la versione successiva, quella alla quale molti fanno capo.

Terza tappa – 1920

Quasi trent’anni dopo, Thomas Stearns Eliot pubblicò “Il bosco sacro: saggi sulla poesia e la critica” e presentò la sua versione della massima (contenuta in “Philip Massinger”, 1920, si può trovare qui). Eliot scambiò la terminologia usata da Adams (in realtà invertì i soggetti), indicando che “imitare” (“imitate”) fosse scadente mentre “rubare” (“steal”) risultasse lodevole. Questa inversione spostò l’espressione più vicino alla moderna versione impiegata da Steve Jobs:

I poeti immaturi imitano, quelli maturi rubano.

Eliot sottolineava come i cattivi poeti sfigurassero tutto ciò che prendevano, mentre i buoni poeti erano in grado di farne qualcosa di meglio. O almeno qualcosa di “altro”. Un buon poeta, insomma, secondo Eliot, di solito prende in prestito (usa il verbo “borrow”) da autori lontani nel tempo o alieni nella lingua o ancora di differenti interessi per esprimere (citando il decantato non sequitur di John Cleese dei Monthy Pyton) “qualcosa di completamente diverso”. La frase di Eliot diventerà l’epicentro di questo percorso e probabilmente la sentenza alla quale tutti faranno riferimento, consapevolmente o inconsapevolmente, nel bene o nel male.

Quarta tappa – 1949

Trent’anni dopo, nel mese di ottobre del 1949, Harvey Breit, un editorialista dell’ “Atlantic Monthly” (Volume 184, Number 4, pagina 76) sostituì la parola “rubare” con “plagiare” (plagiarizes). L’espressione la assegnò a Eliot e questa versione circola da decenni:

T. S. Eliot scrisse una volta che il poeta immaturo imita e il poeta maturo plagia.

Il concetto viene esteso citando proprio la conversazione di Eckermann con Goethe.

Da questo momento in poi rubare e plagiare, comunque due tipologie di reato, vengono identificate. Non è un caso. In alcune legislazioni è frequente una tendenza all’equiparazione fra la violazione del diritto d’autore e il reato di furto (esiste un dibattito non solo sull’entità delle pene che una simile equiparazione comporta, ma anche sulla reale opportunità di accomunare le due classificazioni, l’equiparazione al furto comporta infatti un considerevole inasprimento delle pene: nel primo caso c’è una sottrazione, nel secondo una possibile diminuzione dei vantaggi economici). In Italia la norma che prevedeva il delitto di plagio è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale nel 1981. L’etimologia stessa di plagiare [dal latino tardo plagium, derivato del greco πλάγιον “sotterfugio”] rimanda inizialmente all’uso che se ne faceva nel diritto romano (la riduzione di un uomo libero in stato di schiavitù, tramite un imbroglio), quindi imprigionare qualcuno o qualcosa che è emancipato, sciolto, indipendente, etc. (in fondo succede così con gli equivalenti contesti creativi: se riprendi o copi e poi hai successo o comunque arrivi a un tuo pubblico, a scapito di una tua fonte in quel momento misconosciuta, stai in qualche modo impedendo a questa che abbia la sua possibilità di giungere anch’essa, liberamente, ai suoi fruitori. Perché nell’arte, o nelle scienze, non vince chi arriva primo, ma chi arriva primo al pubblico) e l’uso comune che se ne fa oggi nell’ambito dei temi che stiamo trattando si fa risalire all’uso che di plagiarius si trova in Marziale (il quale in un suo epigramma così qualifica un suo amico poeta che andava leggendo in pubblico i suoi versi spacciandoli per proprî).

Era comunque vero quello che sosteneva Goethe: un grande maestro usa sempre ciò che di buono gli hanno lasciato i suoi predecessori. Bastava guardarsi attorno. Come oggi sostiene Facci nella conclusione del suo illuminante post: “La vita è plagio più fantasia” (citando, ricitando e, probabilmente, citando ancora se stesso; Alfred Hitchcock sosteneva: “plagiarsi da soli significa avere stile”). E come ha ribadito il commentatore: “Neppure i Romantici osservavano (copiavano tutti da Milton e dai classici)”. Vedere, per credere, Alessandro Manzoni, il nostro pezzo da Novanta: “Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti tutto seni e golfi” (sì proprio l’incipit dei “Promessi sposi” usciti nell’anno della conversazione di Goethe con Eckermann), non è forse simile a “Quella parte di India (…) per lo mezzo corre dirittamente da settentrione ad ostro una catena di monti dove la spiaggia rientra in se stessa e si rivolge in vari seni”, scritta da Daniello Bartoli oscuro gesuita vissuto nel Seicento?

Quinta tappa – 1959

Quando dieci anni dopo, nel 1959, Marvin Magalaner pubblicò “Time of Apprenticeship: The Fiction of Young James Joyce”, si palesò (a pagina 34) un’altra variante dell’espressione. La parola “poeti” era stata sostituita da “artisti” e “in prestito” era stato usato al posto di “imitare”. Ovviamente, scriveva Magalaner, ogni autore è influenzato da ciò che ha letto; anche quarant’anni prima Eliot forse era consapevole di perpetuare un cliché, ma nel caso di scrittori così eclettici come Pound, Joyce e lo stesso Eliot, questo assioma è supremamente vero. Sono interessati non solo alle idee e alle tecniche generali dei loro predecessori, ma anche alle loro stesse parole, che ricostruiscono in un nuovo mosaico di potere verbale. E Magalaner, per parafrasare un critico contemporaneo, scrive:

Gli artisti immaturi prendono in prestito; gli artisti maturi rubano.

Concludendo che “Joyce era un artista maturo”.

Ecco, la parafrasi quantomeno era manifesta (“To paraphrase a contemporary critic: immature artists borrow; mature artists steal”). Ostentandola, Magalaner si dichiarava consapevole (e responsabile) della sua modifica. E questa non era da poco. Eliot aveva fatto precedere e seguire il suo noto elogio rivolta ai poeti maturi (quelli che “rubano”) utilizzando anche il verbo to borrow, ovvero “prendere in prestito”: “One of the surest of tests is the way in which a poet borrows. Immature poets imitate; mature poets steal. (…) A good poet will usually borrow from authors remote in time, or alien in language, or diverse in interest”.

Pertanto per Eliot prendere in prestito o rubare erano la stessa cosa (non per nulla nel linguaggio corrente il primo spesso viene scherzosamente utilizzato come scusa per il secondo). Parafrasando dunque la frase di Eliot, Magalaner è come se scrivesse:

Gli artisti immaturi prendono in prestito, quelli maturi pure.

Il che chiaramente non ha molto senso. Questo però può forse aiutarci a notare come la relatività o la leggerezza o ancora l’approssimazione con le quali talvolta scriviamo, parafrasiamo, riprendiamo una citazione – magari saltando uno o più passaggi e ignorando la staffetta delle consegne – ci faccia perdere il riferimento della fonte originaria (che arriviamo quindi a storpiare al punto da renderla irriconoscibile e paradossale).

Sesta tappa – 1962

Nel 1962 la rivista “Esquire” pubblicò un piccolo manuale di sopravvivenza umoristico per giovani studenti, scritto a quattro mani da Robert Benton e Gloria Steinem, intitolato “The Student Prince: Or How to Seize Power Though an Undergraduate”. All’interno della sezione intitolata “Sei citazioni per farti superare un esame. Usale saggiamente” (a pagina 85, l’ottimo Garson O’Toole lo ha verificato visionando l’equivalente microfilm) è presente la frase:

Gli artisti immaturi imitano. Gli artisti maturi rubano

Lionel Trilling

Ecco che entra in scena un nuovo, autorevole, personaggio. Lionel Mordechai Trilling (1905 –1975) era stato uno degli insegnanti più rappresentativi della Columbia University. Scrisse per quarant’anni sulla “Partisan Review” (una rivista di sinistra di cultura, letteratura e politica all’interno della quale si ritagliò un ruolo eccentrico e distaccato, interpretando la parte dell’uomo di lettere che, dalla sua torre d’avorio, si appellava, guarda caso, a “conservatori” come Eliot), nonostante fosse un narratore di successo, il suo vero mestiere fu quello di critico letterario. Leggeva qualunque cosa, soprattutto i suoi contemporanei. Quantunque fosse di carattere schivo e malinconico, la grazia dello stile con la quale esercitava il suo giudizio critico rese i suoi corsi sempre molto seguiti (tra i suoi studenti ci furono anche Jack Kerouac e Allen Ginsberg) al punto che venne chiamato a insegnare anche ad Harvard. La sua raccolta di saggi più importante è “The Liberal Imagination” (1950), nella quale criticava l’ottimismo eccessivo dei liberali americani reo di aver frenato lo sviluppo di una letteratura come quella di Kafka, Proust, Joyce e, per l’appunto, Eliot.

Attraverso i suoi saggi “Beyond Culture” (1965) e “Sincerity and Authenticity” (1972) insistette sulla necessità di dare valore agli scrittori che avevano nutrito la cultura americana più che sulla rincorsa verso il nuovo, rivolgendosi quindi al passato e mostrando una certa inquietudine verso le avanguardie e il degrado distruttivo dell’ultima società culturale. I romanzi cosiddetti “modernisti” mettevano in atto quell’attività simbolica nella quale venivano utilizzate le “immagini dell’esistenza personale che la nostra cultura ci tramanda” (una frase chiave: parlare di noi avvalendoci di quello che hanno scritto gli altri prima di noi). Quindi volgendosi ai maestri, al passato, alle fonti del suo sapere piuttosto che al nuovo. E in quel passato, il testo che aveva indicato la strada al suo presente era stato “Il ramo d’oro” di James Frazer. Una volta scrisse che quel testo avrebbe dovuto essere il punto di partenza di ogni studio della letteratura moderna, per l’ “effetto decisivo” che ha avuto su di essa. Pochi libri hanno nutrito l’immaginario artistico del Novecento come quello di Frazer, che è circolato con straordinaria intensità nel mondo letterario (il quale lo ha usato come un inesauribile repertorio di idee). In particolare, ne sono stati influenzati in modo diffuso i “modernisti”, come Joyce, Pound e appunto Eliot al quale Trilling, proprio su “Partisan Review” (“Elements That Are Wanted”, Vol. 7 No. 5, Settembre-Ottobre 1940, pp. 367-379) dedicò un intero saggio. Non è un caso che quest’ultimo nel poemetto “The Waste Land” (“La terra desolata”, 1922), vero e proprio manifesto del modernismo, sancisca il ruolo centrale de Il ramo d’oro definendolo “un’opera che ha influenzato profondamente la nostra generazione”.

Questo per raccontare la strettissima connessione che legava Trilling a Eliot, al punto che il primo avrebbe potuto pronunciare più volte nelle sue lezioni la frase del secondo, finendo così per creare l’apparente equivoco sulla sua paternità. Vent’anni dopo sulla stessa rivista scrisse: “Un vero libro ci legge. Sono stato letto dalle poesie di Eliot (…) alcuni di questi ibri all’inizio mi hanno rifiutato; li ho annoiati. Ma man mano che crescevo e mi conoscevano meglio, arrivavano ad avere più simpatia per me e a capire i miei significati nascosti. La loro natura è tale che la nostra relazione è stata molto intima. Nessuna letteratura è mai stata così sorprendentemente personale come quella del nostro tempo” (“On the Modern Element in Modern Literature”, Vol 28 No. 1, Gennaio-Febbraio 1961).

Settima tappa – 1967

Nel 1967 il critico musicale e conferenziere di Los Angeles, Peter Yates, pubblicò il libro “Twentieth Century Music”. A pagina 41 Yates scrive di aver sentito il famoso compositore Igor Stravinskij impiegare un’istanza del detto. La versione di Stravinskij non faceva riferimento a “poeti” o “artisti” ma era su misura per “compositori”:

Igor Stravinsky mi ha parlato del suo “Three Songs from William Shakespeare”, nel quale ha incarnato la sua scoperta della musica di Webern: “Un buon compositore non imita; egli copia”.

Yates si prende una grande responsabilità. Perché con questa affermazione la, presunta, versione di Stravinskij prenderà consistenza e da questo momento in poi sarà citata come vera affiancandosi alle versioni di Eliot e Trilling.

Ottava tappa – 1974

Nel 1974 in “Design for the Stage: First Steps”, un libro sulla scenografia per i teatri Darwin Reid Payne attribuiva (a pagina 236) il detto al premio Nobel William Faulkner:

Probabilmente c’è più verità di quanto crediamo di ammettere nell’osservazione di William Faulkner che “gli artisti immaturi copiano. I grandi artisti rubano”. Sapere cosa e quando rubare fa parte integrante dell’autoformazione del designer.

Nona tappa – 1975

Nel 1975, Brendan Gill, scrittore di lunga data del “The New Yorker”, citò una versione dell’espressione nel suo libro di memorie “Here at The New Yorker”. Nel capitolo 6 a pagina 53 ha accreditato le parole al poeta T. S. Eliot, ma ha erroneamente usato la parola “plagio” (plagiarizes), facendo così eco all’errore dell’ “Atlantic Monthly” del 1949:

Non avevo ancora letto il detto di Eliot: “Il poeta immaturo imita, il poeta maturo plagia”, tuttavia, gli stavo obbedendo.

Decima tappa – 1977

Sulla scia di Gill, due anni dopo Laurence J. Peter nel suo popolare “Peter’s Quotations: Ideas for Our Time”, a pagina 385, includeva il proverbio attribuendo la paternità a Eliot, ma ripetendo anche lui l’errore dell’ “Atlantic Monthly”:

Il poeta immaturo imita; il poeta maturo plagia. -T. S. Eliot

È probabile quindi che per recuperare un riferimento si sia appena voltato indietro utilizzando l’ultima versione disponibile (quella di Gill).

Undicesima tappa – 1986

Nel 1986 su “LATEX: A Document Preparation System”, un testo sulla preparazione di documenti computerizzati, Leslie Lamport a pagina 7 accreditò Stravinskij in una versione inedita del detto:

“Gli artisti minori prendono in prestito; I grandi artisti rubano”. Igor Stravinsky

Nella citazione del documento, la prima a far rientrare gli artisti in una classificazione di “minori” troviamo legate più versioni:

Lesser [originale] artists [Magalaner] borrow [Magalaner ma anche Eliot];

great [Goethe e Adams] artists [Magalaner] steal [Eliot].” Igor Stravinsky [Yeates]

Dodicesima tappa – 1988

Nel 1988 il quotidiano australiano “Sydney Morning Herald” nel numero dell’11 aprile pubblicò a pagina 20 un articolo sulle cause legali nell’industria informatica legate allo sviluppo del sistema informatico Macintosh (“Computers keep the courts active”). L’articolo conteneva più di una volta le affermazioni controverse ripetute di Steve Job:

Dirigeva la squadra che aveva sviluppato il Macintosh. Steve Jobs disse che mentre questo veniva sviluppato, gli veniva in mente una citazione di Pablo Picasso. “I buoni artisti copiano. I grandi artisti rubano”.

La citazione si pone in modo “misericordioso” nei confronti della categoria degli artisti, collocandoli tutti in una posizione alta indipendentemente dai loro risultati e dividendoli semplicemente in buoni (“good”) e grandi (“great”). Picasso, complice Jobs, diventa la fonte della citazione.

Tredicesima tappa – 1996

Nel 1996 Carrie Rickey, critico cinematografico del “Philadelphia Inquirer”, nel suo “Arnold’s Mission: Keeping Vanessa Williams Alive” a pagina 3 della sezione Features Weekend presentò una versione modificata dell’espressione attribuita a Picasso sostituendo “buoni artisti” con “cattivi artisti”.

Tutto ciò va a dimostrare l’affermazione di Pablo Picasso “i cattivi artisti copiano, i grandi artisti rubano”.

Le distanze qui vengono immediatamente ripristinate seppur non avvalendosi di aggettivi uguali e contrari. Abbiamo cattivi (“bad”) e grandi (“great”). La paternità di Picasso si consolida.

Quattordicesima tappa – 1996

Nello speciale della PBS “Triumph of the Nerds: The Rise of Accidental Empires”, andato in onda nel giugno del 1996, Steve Jobs ha nuovamente menzionato il detto attribuendo la frase a Pablo Picasso. Ecco un estratto di trascrizione:

Voglio dire, Picasso aveva un massima che diceva che i buoni artisti copiano, i grandi artisti rubano. E noi siamo sempre stati spudorati nel rubare grandi idee.

Jobs abbraccia l’approccio misericordioso del “Sydney Morning Herald” ripristinando un ordine che prevede i buoni (“good”) da una parte e i grandi (“great”) dall’altra. Picasso è ormai l’unica fonte possibile.

A queste tappe potremmo riagganciare quelle italiane citate sopra che ci riportano ai nostri giorni. Ne inseriamo simbolicamente una che, legando Picasso a Stravinskij, suggerisce anche una morale:

Quindicesima tappa – 2010

In una intervista pubblicata nel 2010 su “La Stampa” nello scambio di battute tra il giornalista Mauro Baudino e il collega Antonio D’Orrico troviamo un’altra variante insieme alla conferma che anche la versione di Stravinskij, alla pari di quella del pittore spagnolo, è entrata ormai nei nostri riferimenti culturali:

– “Diceva Picasso che gli artisti senza talento copiano, i geni rubano…”

– “Lo diceva anche Stravinsky. Ma se guardiamo al passato, D’Annunzio, da cui ho preso molte immagini, rubava avidamente, per esempio da Maupassant. Era un segno di vitalità, di commercio. Oggi rubare a D’Annunzio è semplicemente regalargli ancora un minuto di vita. Rubare è come fare le cover musicali, che a volte sono più belle degli originali. Anzi, il titolo iniziale del mio romanzo doveva proprio essere Cover”.

Qui la distanza diventa estrema: “senza talento” da una parte e “geni” dall’altra, niente mezze misure, e riferimenti alle due fonti più incerte.

Così da una conversazione eravamo partiti (1827) e a una conversazione siamo tornati (2010).

Nella storia delle frasi dedicate allo scontro tra originalità e plagio (tra grandi e buoni artisti) ce ne sono state molte altre. Alcune naturalmente di biasimo nei confronti dei secondi, come quelle viste fino ad ora. La madre di tutte le condanne risale al primo grande narratore della nostra civiltà, Omero, che ammoniva: “O imitatori, gregge di schiavi”. Secoli dopo Billie Holiday sembrava in linea con il monito: “Non si può copiare un altro e nello stesso tempo pretendere di arrivare a qualcosa”. E prima di lei Samuel Johnson ne condivideva il credo: “Nessuno diventò mai grande imitando”. Sebbene lui stesso riferendosi a un manoscritto ammetteva che fosse “sia bello che originale, ma le parti belle non sono originali, e quelle originali non sono belle”. Categorico era anche Herman Melville “È meglio fallire nell’originalità che avere successo nell’imitazione”. “Copiare – scriveva Mario Baudino nell’intervista che abbiamo citato pubblicata nel 2010 su “La Stampa” – suona poi come il peggior delitto: che si nega anche davanti all’evidenza”. Gli rispondeva D’Orrico: “Secondo me è un’antica paura che nasce alla scuola. In tutte le arti si copia, in pittura lo si teorizza nella versione del confrontarsi con”.

Ma forse sono stati più numerosi gli intellettuali che, in un modo o nell’altro, si sono schierati in difesa del plagio. Magari per giustificare le loro stesse azioni (come ha fatto Jobs). A partire da Virgilio che, per scusarsi dell’accusa di plagio di alcuni suoi versi, affermava di aver preso delle gemme fra l’immondezzaio di Ennio (“De stercore Ennii”). Ancora Goethe faceva notare come “gli autori più originali dei nostri tempi non sono tali perché creano qualcosa di nuovo, ma solo perché sono capaci di dire cose del genere come se non fossero mai state dette prima”. Jean Giraudoux, il più significativo esponente dell’intellighenzia francese fra le due guerre del Novecento, sosteneva che “Il plagio è la base di tutte le letterature, eccettuata la prima, peraltro ignota”.

C’è stato anche chi, magari ironicamente, ne ha giustificato il fine. Come Arthur Bloch, l’inventore de La legge di Murphy. Quella di Felson recita: “Rubare idee da una persona è plagio, rubarle da molte è ricerca” (“rubata” a sua volta dallo sceneggiatore Wilson Mizner: “Se rubi a un autore è plagio; se rubi a molti è ricerca”). Senza tralasciare i Consigli di Wallace Wood agli ingegneri: “1. Non disegnare quello che puoi copiare. 2. Non copiare quello che puoi ricalcare. 3. Non ricalcare quello che puoi ritagliare e incollare.”. E prima di lui lo scrittore futurista Italo Tavolato ammetteva una tagliente dicotomia (forse) in base al risultato: “Il furto letterario si chiama plagio o cultura”.

Spesso la letteratura stessa è stata considerata un permanente e inesorabile plagio, al punto che questo si ritiene che debba fare parte integrante della sua stessa essenza. Basta vedere come la pensano gli scrittori Rémy de Gourmont (“L’arte di certi scrittori consiste soltanto nel ripetere cose già dette facendo credere alla gente di sentirle per la prima volta.”), Bill Bryson (“Shakespeare era un magnifico raccontatore di storie, a patto che qualcuno le avesse raccontate prima”, e ancora “Shakespeare non si faceva scrupolo di rubare trame, dialoghi, nomi, titoli o qualsiasi cosa facesse al caso suo”. Sì, sul più grande autore teatrale britannico ci ha scritto un libro: “Il mondo è un teatro. La vita e l’epoca di William Shakespeare”) o il letterato settecentesco Gasparo Gozzi (“Io non voglio altro esempio, fuorché quello degli scrittori, i quali si può dire che si cavino la pelle l’un l’altro, e non cessino mai di rubacchiare questo da quello; e ognuno fa sfoggio dell’altrui, come di trovati suoi propri”. Anche il premio Pulitzer (1976) Ned Rorem aveva le idee precise sull’argomento: “Gli artisti – per definizione innocenti – non rubano. Ma prendono in prestito senza mai restituire” (forse l’unica frase che può essere accostata a quelle di Eliot, Jobs e Picasso). Insomma l’originalità – come sosteneva lo studioso William Ralph Inge – può essere considerata “l’arte di plagiare senza farsi scoprire”.

La proprietà non è legata a un’idea ma si limita alla sua espressione. A ben vedere di un’idea non esiste il suo possesso. Posso scrivere di una discesa negli inferi senza riconoscere nulla a Dante. O dipingere una crocifissione senza nulla dovere a Giotto. Ma se attacco con “Nel mezzo del cammin di nostra vita”, o ricalco la Salita al Calvario della Cappella degli Scrovegni sto copiando. E copiare è roba da mestieranti. Se invece rubo l’idea di una trama e magari riprendo anche dei passaggi (ma rendendoli più equilibrati, o più alti o più poetici o più eleganti o, anche, più vendibili), se con essa trovo un pubblico che prima non c’era, allora sì, sono un artista. “Non si dica che non ho detto niente di nuovo. Nuova è la disposizione delle materie”. Così scriveva Pascal, nei “Pensieri”, mettendo le mani avanti.

Rivediamo dall’alto le tappe del nostro viaggio: “Quei grandi poeti imitano e migliorano, mentre quelli piccoli rubano e rovinano” (Adams), “I poeti immaturi imitano, quelli maturi rubano” (Eliot), “Il poeta immaturo imita e il poeta maturo plagia” (Breit attribuendolo a Eliot), “Gli artisti immaturi prendono in prestito; artisti maturi rubano” (Magalaner), “Gli artisti immaturi imitano. Gli artisti maturi rubano” (Benton e Steinem attribuendolo a Lionel Trilling), “Un buon compositore non imita; egli copia” (Stravinsky secondo Yates), “Gli artisti immaturi copiano. I grandi artisti rubano” (Faulkner), “Il poeta immaturo imita, il poeta maturo plagia” (Eliot secondo Gill e Peter), “Gli artisti minori prendono in prestito; i grandi artisti rubano” (LATEX citando Stravinsky), “Gli artisti buoni copiano, i grandi artisti rubano”(Picasso citato da Jobs raccontato dal Sydney Morning Herald), “I cattivi artisti copiano, i grandi artisti rubano” (Picasso secondo il Philadelphia Inquirer), “I buoni artisti copiano i grandi artisti rubano” (Picasso secondo Jobs), “Gli artisti senza talento copiano, i geni rubano” (Baudino citando Picasso).

Pertanto i poeti e gli artisti immaturi (uniformo singolari e plurali) rubano e rovinano (Adams), imitano (Eliot e Breit attribuendolo a Eliot), prendono in prestito (Magalaner), imitano (Benton e Steinem attribuendolo a Lionel Trilling e Stravinsky secondo Yates), copiano (Faulkner), imitano (Eliot secondo Gill e secondo Peter), prendono in prestito; (LATEX citando Stravinsky), copiano (Picasso citato da Jobs raccontato dal Sydney Morning Herald ma anche secondo il Philadelphia Inquirer, ancora Jobs e Baudino).

E di conseguenza i grandi artisti e i poeti maturi imitano e migliorano (Adams), rubano (Eliot), plagiano (Breit attribuendolo a Eliot), rubano (Magalaner e anche Benton e Steinem attribuendolo a Lionel Trilling), copiano (Stravinsky secondo Yates), rubano. (Faulkner), plagiano (Eliot secondo Gill e secondo Peter), rubano (LATEX citando Stravinsky, Picasso citato da Jobs raccontato dal Sydney Morning Herald, Picasso secondo il Philadelphia Inquirer, Jobs e Baudino).

Cosa ci dice questa carrellata? Forse niente, forse qualcosa. Superficialmente potremmo notare che gli immaturi iniziano a essere colpiti da accuse inflessibili (rubano e rovinano) ma nel tempo il giudizio nei loro confronti si ammorbidisce arrivando quasi a giustificare e compatire la loro inadeguatezza. Persone che “prendono in prestito”, infatti, non possono essere accusate di qualcosa. I grandi invece, che inizialmente erano “miglioratori”, sono stati costantemente giudicati ladri, ricopioni o plagiatori. Più è netta la dichiarazione del gesto (copiare, non imitare) più questo ostentare, questo alzare le mani, questa ammissione dichiarata, li salva, anzi li gratifica. Li eleva a uno stato supremo. Perché? Perché ne sono capaci. Diversamente da tutti gli altri. Sono in grado di creare un capolavoro partendo da un reato. E, se vogliamo vederla così, è quasi una storia di redenzione.

Garson O’Toole non ha ancora individuato prove sostanziali per l’attribuzione della frase a Picasso. Ma non ha importanza (e questa è la medesima conclusione alla quale arrivavo parlando di John Williams). Come chi copia e riesce a imporre la sua opera vince, così una espressione copiata, riveduta o reinventata se si impone ha vinto. Esiste. Entra nella nostra cultura per una porta di servizio. Ma ormai è al suo interno. Ne fa parte. Se sa anche come muoversi può arrivare a comandare. E quella frase ormai è di Picasso.

L’artista Adam J. Kurtz , autore di libri di ispirazione creativa come “1 Page at a Time” e “Things Are What You Make of Them”, per spiegare la frase si è rivolto alle espressioni di tutti gli attori citati – Stravinskij, Faulkner e Jobs – escludendo però Eliot. Quello che mi colpisce ora (e che ha colpito il commentatore allora) è il fatto che ormai, anche facendo riferimento a una ricerca (nella quale peraltro Eliot è citato), nessuno menzioni più il Premio Nobel statunitense. Mi viene da pensare che forse è solo perché i soggetti che utilizza sono i poeti. E questi oggi, culturalmente parlando, sono una categoria in estinzione. Mentre ormai tutti ci sentiamo artisti. O geni. Ma in fondo so che i reali motivi sono più profondi e rientrano ormai nelle nostre abitudini. Ad ogni modo Kurts, compatriota di Eliot (sebbene quest’ultimo fosse divenuto suddito britannico), ha spiegato una volta che una cosa è l’imitazione, un’altra l’ispirazione. “La differenza – sostiene – è l’intenzione. L’imitazione è pigrizia o rifiuto di accettare le tue influenze. L’ispirazione sta riconoscendo l’influenza e trasformandola in qualcosa di nuovo”. Concetto amplificato dall’accorato monito del regista, anche lui statunitense, Jim Jarmusch: “Niente è originale. Ruba da tutto ciò che suscita l’ispirazione o che alimenta la tua immaginazione. Divora vecchi film, nuovi film, musica, libri, dipinti, fotografie, poesie, sogni, conversazioni casuali, architettura, ponti, segnali stradali, alberi, nuvole, distese d’acqua, luce e ombre. Delle cose da cui rubare, prendi solo quelle che parlano direttamente alla tua anima. Se lo fai, il tuo lavoro (e furto) sarà autentico. L’autenticità è inestimabile; l’originalità non esiste. E non preoccuparti di nascondere il furto, proclamalo se ne hai voglia”.

Per chiudere questo lungo viaggio, anziché indietro, alle fonti e ai maestri, per una volta dovremmo guardare avanti. Giusto per accennare all’ipotesi che se esiste una partenza dobbiamo considerare anche la possibilità di una meta. E per l’ultima parola, ricorriamo ancora a un suggerimento del commentatore: “L’arte nasce dall’arte: il punto non è dove prendi le cose, ma dove le porti. (Godard)”.

Jobs scegliendo di rubare la frase di Picasso e non quella di Eliot aveva fatto esattamente la stessa operazione che lo aveva incoronato dio dell’informatica. Aveva scelto quella nella quale aveva visto la potenzialità di un successo. E l’aveva fatta sua. Per questo, forse, alla fine, la fonte della frase di Pablo Picasso non può che essere Steve Jobs.