L’isola di gomma

di Claudia Durastanti

Il primo ad andarsene fu mio padre.

Era un uomo taciturno, nato e cresciuto a Nanchino, e non ricordo più che faccia avesse.

Era impossibile che un uomo così ordinario e mite fosse riuscito a conquistare l’affetto di mia madre, l’americana, che straparlava e mi costringeva a chiudermi nella mia stanza pur di non sentirla.

Si erano conosciuti quando lei si era trasferita in Cina per uno scambio universitario. Un giorno le si era rotto il tacco della scarpa appena uscita da lezione, lui l’aveva rincorsa e si era offerto di sistemargliela con una gomma da masticare. Lei aveva traballato tutta la strada del ritorno, appesa al braccio di uno sconosciuto.

«Questo era prima che le proibissero», precisa mia madre.

Io dovevo ancora nascere quando il governo cinese decise di vietare il consumo di gomme da masticare in pubblico, e poi ne mise al bando la vendita e la circolazione. Inquinavano troppo.

Quel divieto fu in parte colpa di mio padre. Era un chimico specializzato nella qualità dell’aria, e lavorava per la commissione che avrebbe disegnato il nuovo piano ambientale del governo. Fu un grande momento di passaggio nella storia nazionale, vennero delegati da tutto il mondo a celebrare la rivoluzione verde. Stando a famose indiscrezioni, il Ministro dell’Ecologia disse a un delegato francese: «Voi volete dare ai vostri cittadini la libertà, noi vogliamo dargli l’aria pulita».

Il lavoro costringeva mio padre a spostarsi da una parte all’altra, ma sua moglie soffriva di emicrania e gli chiese di condurre una vita più stabile. Fu così che, un anno prima della mia nascita, venne proposto a mio padre di trasferirsi sull’isola. Duemila abitanti all’epoca e una clinica in cui si facevano parti e trasfusioni di emergenza. Per tutto il resto, bisognava tornare sulla terraferma.

«Sei nata durante un tifone», dice mia madre, come se fosse importante. Come se fosse un debito che non potrò mai estinguere. La realtà è che sull’isola in cui sono cresciuta, c’era un tifone a settimana. Come la mia venuta al mondo, non era nulla di speciale.

Nel tempo libero, mio padre vendeva informazioni sull’isola ad alcune agenzie energetiche americane. Fu così che riuscì a comprarmi una bambola meccanica, si chiamava Cherise. Così c’era scritto sulla scatola. Aveva gli occhi grigi e le lentiggini, e sapeva camminare da sola. Era arrivata in un grosso pacco tutto aperto e coperto da timbri rossi, era un miracolo che fosse riuscita a superare i controlli. Era un modello vecchio, risaliva agli anni Ottanta, e aveva i lineamenti da ginnasta alle Olimpiadi, i capelli tutti stretti in una coda che le facevano venire quasi gli occhi a mandorla.

Mia madre la detestava, voleva che giocassi solo con i pupazzi di lana, le bambole artigianali fatte a mano dalle mogli dei pescatori. Ma ai tropici le bambole di lana ammuffiscono, si riempiono di spore. Sulle vesti di lino sbocciano fiori umidi, che alla lunga puzzano di noci putride. Continuava a comprarle al mercato o quando andava sulla terraferma, io le seppellivo in soffitta. Le facevo distendere l’una accanto all’altra, come se fossero le vittime di un’esplosione nucleare deposte al cimitero. Avevano tutti i lineamenti sfigurati dal clima, erano orribili da guardare. Io passavo tutto il tempo a giocare con Cherise, e mia madre smise di regalarmele.

Ogni tanto mi capita di sentire l’odore di quelle bambole nei capannoni di Chinatown, vicino alle gallerie d’arte.

Viene dai magazzini in cui da un lato ci sono banchi che vendono pesce affumicato e succhi di cocco, e dall’altro gli artisti che spargono trementina sulle tele. So come sono fatti perché per un po’ ci ho lavorato anche io là dentro. È il tanfo della mia infanzia.

Faccio l’artista, dipingo paesaggi monocromo su tele gigantesche che a distanza ravvicinata si rivelano piene di amebee. Sono piccole topografie della mia memoria, così come è rimasta.

Quando io e mia madre siamo dovute andare via e ci siamo trasferite in America senza dirlo a nessuno, ci siamo promesse che non avremmo parlato molto dell’isola e di quello che ci era successo. Solo che poi ho iniziato a dipingere, e l’isola è tornata. È riaffiorata di sua spontanea volontà.

Ero inesperta all’inizio, lasciavo che le tele si asciugassero di notte in condizioni pessime, dentro a quei capannoni affollati e umidi. Facevo deteriorare i materiali finché il colore non iniziava a vivere come un fungo, una tossicità. La tela si riempiva di puntini, e dopo un po’ si formavano delle croste. Croste come quelle davanti alla nostra vecchia casa, quando vivevamo ancora con nostro padre e subivamo quel clima limaccioso che ristagnava all’improvviso. Sull’isola i residui di tempesta si solidificavano come una pellicola e nelle prime ore del mattino formavano uno strato sottile, da guscio d’uovo; ci camminavo sopra a piedi scalzi. Tutto era iridescente e spaccato.

C’è una cosa da dire su mia madre: non mi costrinse mai a lavorare.

Lasciava che trascorressi giornate intere a dipingere, e quando portava i suoi amici a vedere le tele nel mio studio sperando che qualcuno si decidesse a comprarne una, provava a farmi pubblicità. «Mia figlia è specializzata in poesia radioattiva» esclamava con la sua voce trillante, versando lo champagne nei bicchieri di plastica. Qualcuno comprò una tela a poco prezzo, poi disse in giro di averla pagata molto di più, e così iniziai a farmi una reputazione tra le ricche famiglie californiane.

Mi rifiutai di scrivere che ero una poetessa radioattiva sui miei biglietti da visita, ma mia madre aveva ragione. Era così facile gabbarli, i suoi americani.

I giovani critici sulle riviste d’arte dicevano che portavo con me l’improbabilità e la malinconia della mia isola di origine. Io contestavo la definizione «isola di origine». Contestavo che avesse senso chiamarla così, come se nella vita di ognuno di noi ci fosse un inizio, una genesi databile: per me pulsiamo e ci affievoliamo come stelle dai tempi antichi, ma non iniziamo, e non moriamo.

Ho litigato con un giornalista una volta, per questo. Mi sono fatta la fama di una creatura difficile.

Il motivo per cui sono diventata famosa sui giornali non sono state le mie risposte antipatiche, i premi che ho vinto, o le vesti di mussolina che indosso ogni tanto.

Il motivo per cui sono finita in un documentario in onda sulla BBC, è perché sono cresciuta su un’isola che è scomparsa.

Mio padre fu il primo ad andarsene dopo che vennero scoperti i suoi traffici. Era stato chiamato a proteggere un territorio, e invece lo aveva trattato come una colonia da offrire al miglior acquirente, come se non avesse nessun legame personale con quel posto, o con la nazione a cui apparteneva. Come se non avesse famiglia su quell’isola.

I funzionari spiegarono a mia madre che suo marito sarebbe stato portato in una località segreta, per un periodo non precisato. Le dissero che tecnicamente non era un arresto, e mio padre andò via con loro. La scusa ufficiale era che c’era bisogno di lui sulla terraferma. Fu quello che raccontammo ai vicini.

Poi andarono via anche gli altri: i pescatori perché non c’era più nulla da pescare, i commercianti perché senza i pescatori non c’era nulla da vendere, le mogli dei funzionari militari perché si erano stancate.

Prima che l’isola venisse spazzata via, eravamo rimasti in 438 persone, io ero l’unica bambina.

Tutti gli altri ragazzini erano stati trasferiti sulla terraferma, i genitori non si fidavano più del clima; la notte era diventato impossibile dormire per via dei lampi fosforescenti nell’aria. Ci si insinuavano sotto le palpebre, come se qualcuno ci avesse appena dato una botta in testa, sognavamo di cadere sempre dal letto. Io e mia madre eravamo rimaste perché mio padre non aveva dato ordini diversi, e lei non voleva tornare a casa dai suoi genitori, non si parlavano da anni.

Aveva ancora un passaporto americano nel cassetto. Un giorno iniziai a scarabocchiarci sopra con i pastelli a cera disegnando timbri di paesi immaginari. Mi disse: «Facci quel che vuoi, tanto non mi serve».

Mia madre non credeva nel suo paese di origine, e fu per questo che si rifiutò di credere nel paese della sua fine.

«Come ci si sente a essere l’unica testimone di un mondo scomparso?» mi chiedevano i giornalisti. Non ero l’unica testimone: c’era anche mia madre con me quel giorno, ma preferimmo fare finta che non fosse mai tornata. La sua esistenza era facilmente dimostrabile, bastava una telefonata. Dopo svariati anni di vita mondana, si ritirò a vita privata e fu facile occultare le sue tracce. Non aveva una vita digitale, dunque tutto ciò che la riguardava non era importante.

E così diventai l’unica testimone della catastrofe del secolo. I cinesi lo chiamano ancora così, quel terremoto.

Dopo cinque giorni di nubifragio, la pioggia si calmò e verso ora di pranzo il vialetto davanti casa nostra si lacerò come un pezzo di stoffa, in maniera quasi dolce. I punti di cucitura si staccarono uno alla volta e sotto l’asfalto apparvero strati di argilla e giunture di ferro arrugginite. Mia madre non urlò nemmeno. I soccorsi erano in arrivo, era già stato dato ordine di evacuare l’isola, e i nostri bagagli erano accatastati sul portico. Mamma aveva fatto una smorfia quando aveva preso il passaporto dal cassetto. Era pieno di timbri rosa e lilla, avevo graffiato le facce dei presidenti con i pastelli. «Troveremo una soluzione» mi disse, supplicandomi di lasciare la bambola meccanica sull’isola. Era troppo ingombrante e si stava rompendo in più punti – alla fine l’umidità aveva corroso anche lei.

L’ultima volta che vidi Cherise era sdraiata sulla schiena, con gli occhi azzurri fissi sul sole, galleggiava su un pezzo di asfalto. Ero già sull’elicottero allora, insieme a mia madre e a due membri della squadra dei soccorsi. Non so che fine fecero gli altri; i notiziari dissero che quasi tutti quelli rimasti sull’isola morirono nelle proprie palafitte. Nel giro di poche ore, i tifoni formarono una specie di nebbia che aiutò l’isola a sparire piano, con gentilezza, come se fosse una terra mitica che non era mai esistita. Una storia consegnata alle acque, di cui sarebbero rimaste poche fotografie, e i ricordi di chi l’aveva abitata con riluttanza.

Non so se sia stata la catastrofe del secolo.

Questo secolo esiste da solo cinquant’anni, e ne ha viste tante. Che dire allora delle intere nazioni di ghiaccio che si sono inabissate, delle guerre del petrolio che hanno sterminato popolazioni di cui si sono persi i dialetti e i vocabolari? Perché l’isola in cui sono nata dovrebbe essere più importante? Se non importa a me, perché importa al mondo?

Ma un tempo ai giornalisti interessava, non si davano pace. Gli studiosi impazzivano perché non sapevano che nome dare, a un pezzo di terra che scompare. Come poteva chiamarsi quella malattia del pianeta. Sull’isola avevo assistito ad altre catastrofi, e i tifoni erano stati infiniti. Non mi ero preoccupata di un nome da dare a quell’esistenza, era semplicemente la vita che facevo, e neanche la partenza di mio padre ne aveva alterato l’equilibrio quotidiano.

«L’orfana del riscaldamento globale», ecco come mi chiamavano.

Aiutava a vendere i quadri, quindi non mi lamentavo dei titoli sensazionalisti.

Oggi nessuno fa più documentari su di me, qualcuno passa a trovarmi nello studio, le opere recenti le comprano gli amici. A prescindere dalla fama che si è sbiadita, io resto sempre impegnata, indaffarata con la mia topografia. Faccio crescere cristalli e muffe, espongo i quadri a ogni tipo di intemperia, e l’isola torna sempre, come il velo di una santa sotto un sudario. Mia madre non la vede, dice che me la immagino, per lei i miei quadri somigliano a lastre di acqua che contengono protozoi sospetti, visibili solo al microscopio. Io ci passo la mano sopra, e ogni volta che la tela ruvida rivela un’escrescenza, una piccola macchia di colore inaspettata, di terra tropicale che sanguina, sorrido.

Ho perso molte cose nella mia infanzia, e sono contenta che lei non abbia voluto abbandonarmi.

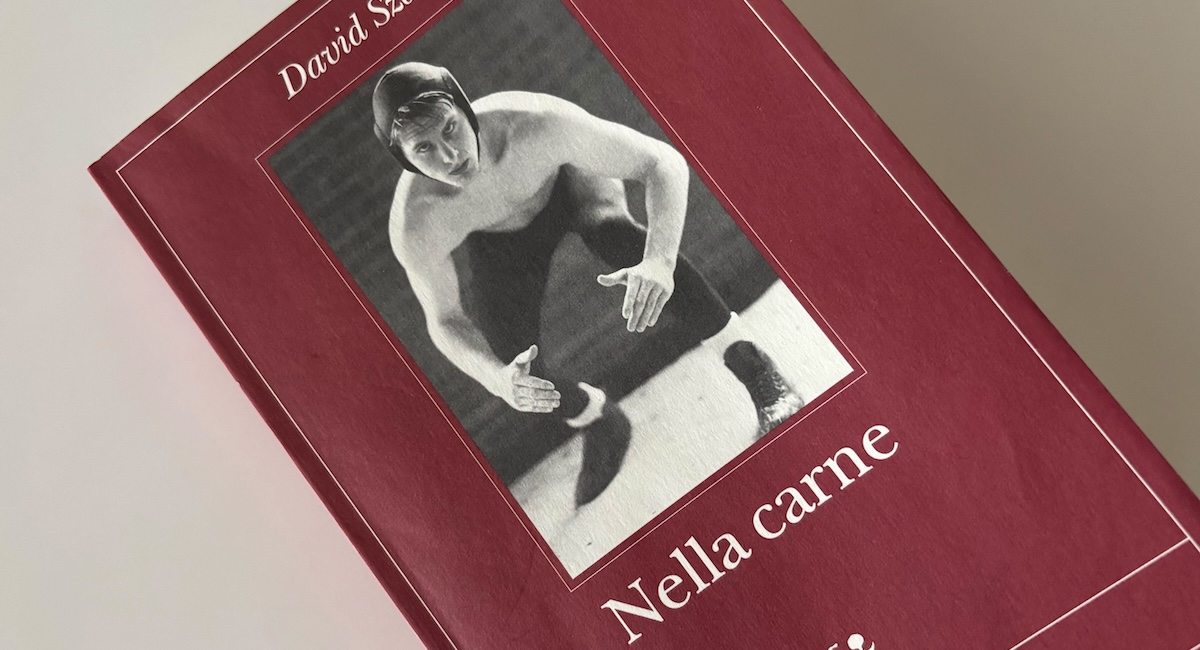

Avevano una sola foto da mostrare negli articoli, me l’aveva scattata un ragazzo che lavorava insieme a mio padre. Ero in piedi sul portico di casa nostra, illuminata dalla luce che filtrava dalla zanzariera, con Cherise sotto braccio e lo sguardo timido, sofferente. Accanto a me si vedevano alberi divelti fino alle radici e biciclette che galleggiavano, erano rimaste dalle ultime piogge.

Per un po’, divenne iconica come la foto della ragazzina nuda che correva per strada durante la guerra in Vietnam, come la madre con bambino di Hiroshima. Dopo di loro, le foto di guerra sarebbero diventate soprattutto foto di massa, ma con me per un attimo tornò a essere la storia di una ragazzina, di una superstite nominabile. L’unica differenza era che in quegli articoli di giornale si propagandava un’idea esoterica e fantasmagorica: si diceva che quelle bambine, quelle donne, fossero state condannate dalla guerra degli uomini, e io no. Come se la mia catastrofe fosse venuta dal nulla.

Ci fu un periodo dopo la scomparsa dell’isola in cui la gente si ritirò nei templi e fece nascere nuovi culti. Girava voce che mio padre si fosse smarrito tra di loro.

Io e mia madre viviamo a Los Angeles grazie alla sua cittadinanza e a un nuovo passaporto.

La gente dice che questa città è un accampamento profughi, per me invece è un arcipelago. Proprio come quello in cui sono cresciuta, solo che qui non c’è l’acqua a dividerci, ci sono le autostrade.

Siamo in paradiso, dice mia madre quando vado a trovarla. Io dico che siamo in esilio. Papà non dice niente.