Dylan senza Penelope

Time Out of Mind (1997)

(Il disco precedente: MTV Unplugged

Il disco successivo: “Love and Theft”).

Gli uomini non sanno perché procurano fama a un’opera d’arte. Da quegli imperfettissimi conoscitori che sono, credono di scoprirvi chissà quali bellezze a giustificazione di tanto entusiasmo; ma il vero motivo del loro favore è un imponderabile elemento di simpatia (se non sai chi è googlalo, non vergognarti).

***

“Certe cose nella vita è troppo tardi per impararle” (Highlands).

***

Così entro in un ristorante, e indovina chi mi trovo davanti: la donna della mia vita. Cioè, di una. Delle mie donne. Delle mie vite.

***

Kirk Douglas è Ulisse, Silvana Mangano è Circe, Mario Camerini è il regista.

Caro lettore, se mi hai seguito fin qui (e complimenti), sai più o meno cosa ci aspetta. Dopo un lunghissimo viaggio in un arcipelago di mostri e batterie elettroniche, il nostro Eroe è finalmente pronto per tornare a casa. In realtà è già lì da due o tre dischi, prudentemente travestito da anziano bluesman. Solo i cani e la nutrice l’hanno riconosciuto: lui si aggira tra le colonne e i jukebox che un tempo erano suoi, a stento tollerato dagli altri ospiti del palazzo, che non sanno di mangiare e bere a sue spese. Ma ora è tempo che si riveli. Il servo Lanois è già stato istruito; le porte del palazzo sono state sprangate, le armi nascoste; ora il nostro Eroe con una scusa si farà consegnare una chitarra, e non ce ne sarà più per nessuno. Bob Dylan, il vero Bob Dylan è tornato. Ci ha messo parecchio ad arrivare – a proposito, quanto? se consideriamo il 1975 di Blood on the Tracks e Desire, beh, ha già superato il record di 20 anni di Ulisse; a volte sembrava quasi arrivato, ma poi una tempesta o un Dio lo risospingevano lontano. Stavolta è qui davvero, e non fa prigionieri.

Anche ai Grammy, una strage. Disco dell’anno. Migliore performance vocale. Migliore album di folk contemporaneo. Non era mai successo – ma nel ’97 è quasi un atto dovuto, è un onore più per i Grammy che per Bob Dylan. I critici sono prostrati a terra, supplicano pietà, chiedono perdono per aver dubitato anche solo per un istante del ritorno. Qualcuno nell’ombra singhiozza commosso o disperato, qualcun altro grida senza tradire incertezza: “è il disco migliore che Egli abbia mai composto!” Seh, vabbe’, il solito esagerato, chi sarà? Ah, però, Elvis Costello.

This kind of love I’m so sick of it

Caro lettore, non so perché ti ho preso in giro così a lungo. Riflettendoci, in effetti, a me Dylan neanche piace. Forse avrei dovuto accorgermene prima, che ne dici? Da molti mesi lo inseguo in lungo e in largo per vent’anni di dischi, incontrando soltanto gente che mi raccontava quanto fosse fuori forma, quanto si stesse buttando via – tutta un’odissea di rimpianto per le belle cose che avrebbe potuto darci dal ’75 in poi, invece di registrare in fretta e a caso. La prova di tutto questo è che quando Dylan si è fermato, quando ha deciso di imparare davvero come si registra un disco, improvvisamente si è rimesso a sfornarne di straordinari. Su poche cose i critici sono d’accordo come sul fatto che Time Out of Mind sia l’inizio di una serie positiva quasi miracolosa, per un tizio che in teoria aveva già fatto tre o quattro Grandi Ritorni ma non era mai ritornato davvero. Stavolta sì. Lo capisci anche solo dai primi versi di Love Sick. Stavolta sa cosa sta facendo. Stavolta non ha bisogno di nessuna scusa, nessun Gesù, nessuna apocalisse, nessun matrimonio da salvare, nessuna campagna politica, nessun fatto di cronaca; stavolta è solo davanti al grande vuoto che si trova davanti, il posto dove sta per ritrovarsi. Stavolta è davvero Bob Dylan. Il grande Bob Dylan, e quindi?

E quindi, beh… è un po’ noioso.

Sì, lo so, scusami.

I’m sick of love; I wish I’d never met you

I’m sick of love; I’m trying to forget you

Daniel Lanois

No, no, hai ragione, non c’è nessuna scusa possibile, però… ti ricordi quei dischi strampalati degli anni Ottanta, che ne so, Empire Burlesque? Ogni canzone era un esperimento, un mostro nato male e arrangiato peggio, però… almeno erano tutte diverse tra loro, come le avventure di Ulisse nel mare sconosciuto. Invece adesso beh, è tutto molto più consapevole, molto più definito, nei minimi dettagli. È tutto molto compatto – addirittura ogni canzone gira intorno allo stesso argomento. È decisamente un disco di atmosfera: lo metti su e dopo un po’ non sai nemmeno più che canzone stai ascoltando – con qualche studiata eccezione, tendono deliberatamente ad assomigliarsi. Dylan per molti anni non si è minimamente preoccupato dell’atmosfera; quando ogni tanto ne azzeccava una (Lay Lady Lay) era per puro caso. Ma a questo punto della vita, se ti rimetti a lavorare con Daniel Lanois non lo fai per caso.

Dylan gli aveva fatto sentire i demo in una stanza d’albergo a New York (stavolta Dylan aveva perfino fatto i demo!) Lanois ovviamente li aveva trovati disperati e fantastici; Lanois racconterà al pubblico dei Grammy di aver esclamato “Questo è il disco che voglio fare”, ma non è che avesse molta scelta – nel 1997 la sua stella stava declinando più in fretta di quella di Dylan. Persino gli U2 lo avevano temporaneamente accantonato, ora lavoravano con Howie B. Dall’Europa stava arrivando una valanga di musica sempre più campionata e sintetica, in America ormai l’hip-hop regnava egemone, in una situazione del genere se Bob Dylan ti fa sentire un demo non è che ti metti fare il difficile. Lo stesso Lanois sentiva lo spirito dei tempi, manovrava ormai le manopole come un dj techno; pretendeva di registrare un disco folk come se fosse dub, mixando 64 e più piste, tre sezioni ritmiche, due slide guitar, cercando il modo più artefatto per ottenere un sound apparentemente caldo e umano. Ovviamente litigarono sui musicisti, sulle sale di registrazione, sugli arrangiamenti; ovviamente ogni tanto Dylan scappava in motocicletta e Lanois forse spaccò qualche altra chitarra. Ma entrambi lo sapevano già prima di iniziare.

Quando lo vedi dal vero sembra finto

Il risultato è un’opera di indubbio fascino verso la quale nutro sentimenti contrastanti – come quando restaurano un affresco medievale con colori così vivi che non sembra più medievale. È come osservare un laboratorio in cui padron Dylan grida: voglio essere spontaneo! più spontaneità perdio! mentre il professor Lanois armeggia intorno alle provette, perché si dà il caso che la spontaneità sia una formula molto complicata. Qua e là ovviamente la manopola gli prende la mano, e Love Sick da questo punto di vista non è il biglietto da visita migliore: l’idea di passare nel compressore la voce, di distorcerla come uno strumento… è un’idea coraggiosa, se non proprio avventata, che pone un ultimatum all’ascoltatore: questo è il nuovo Dylan, prendere o lasciare. In realtà altri brani di Time sono registrati molto più alla buona, come al solito, ma la prima impressione è importante, ed è quella che lasciano la voce compressa e l’organo tremolante di Love Sick. Nel laboratorio Lanois ha scoperto la formula del viaggio nel tempo, e se ci sembra falso è perché l’illusione è troppo palpabile per essere reale – il passato non è mai suonato così bene. Gli anni Cinquanta pre-elvisiani non sono più una semplice terra della nostalgia: ormai sono un’età dell’oro, un mito olimpico che forse vive ancora al di sopra delle nuvole. Mentre promuoveva Time Out of Mind, a Dylan più volte è capitato di parlare di Buddy Holly come un devoto parla di un santo; diceva che in quel periodo s’imbatteva dappertutto nelle sue canzoni – in taxi, in ascensore, e che questo era senz’altro un segno, una benedizione. Fino a pochi anni prima sarebbe stato impossibile pensare di santificare un personaggio come Buddy Holly. Poco tempo prima, dopo avere rischiato la vita per un’istoplasmosi, Dylan aveva dichiarato: “Stavolta pensavo che avrei davvero visto Elvis”. Qualche anno prima avrebbe detto Gesù, ora il paradiso è un luogo interessante perché c’è Elvis.

Gon’ walk on down that dirt road ’til I’m right beside the sun

Gon’ walk on down until I’m right beside the sun

I’m gonna have to put up a barrier to keep myself away from everyone

“Tranquillo Bob ti proteggo io”.

Il secondo brano, Dirt Road Blues, è il collaudo della Macchina del Tempo di Lanois: cosa gli manca per sembrare un vero blues del Delta, recuperato in un vecchio disco in soffitta? Forse avrebbe dovuto aggiungere al mix il crepitìo del vinile, come i Massive Attack in Teardrop l’anno dopo. Per alcuni critici era il brano più debole (il secondo in scaletta molto spesso lo è): nel 1997 non potevano sapere che Dirt Road Blues di tutti i pezzi era quello che guardava più lontano, non solo nel passato ma anche nel futuro – che poi per Dylan sono ormai la stessa cosa: il passo successivo a Time Out of Mind sarebbe stata un’immersione ancora più profonda nel blues ancestrale.

I’m strumming on my gay guitar, smoking a cheap cigar

The ghost of our old love has not gone away

Don’t look like it will anytime soon…

Standing in the Doorway mette a fuoco il tema ossessivo del disco: la solitudine e il rimpianto per una donna che, per quanto possa suonare assurdo a chi conosce la biografia di Dylan, è “the one”, l’Unica. Nemmeno ai tempi del Marito Coccolone, Dylan aveva mai scritto un intero disco dedicato a una donna sola – persino in Nashville Skyline Sara era una presenza meno asfissiante. E in nessun disco di Dylan questa donna è così lontana, “a mille miglia”; nessun disco come Time dà la sensazione che le recriminazioni amorose di Dylan stiano cadendo in un vuoto siderale; puoi vendere tutti i dischi che vuoi (un milione solo negli USA), e convincere tutti i negozianti che sei tornato in forma e degno di stare al centro della vetrina. Dentro di te rimani sempre quel pezzente che suona una chitarra da pochi soldi (“Gay guitar”, da noi sarebbe una Eko), fumando un toscano puzzolente. Dylan è tornato a casa, ma Penelope se n’è andata da un pezzo.

I’m drifting in and out of dreamless sleep

Throwing all my memories in a ditch so deep

Did so many things I never did intend to do

Well, I’m tryin’ to get closer but I’m still a million miles from you

Million Miles è un blues come ne ha scritti a dozzine, anche nei periodi meno ispirati, salvo che stavolta il professor Lanois ha azzeccato la formula giusta. Adesso è più facile anche tornare indietro, ai periodi più confusi, e capire cosa stava cercando Dylan quando si era intestardito a recuperare per esempio il rockabilly in Down in the Groove. Ci si può anche incazzare, pensando a quanti anni ha perso Dylan perché non riusciva a spiegare il tipo di suono che voleva. Ma non era solo colpa sua: paradossalmente, quel tipo di suono “antico” fino a qualche anno prima sarebbe stato molto più complesso da isolare e registrare. Come certi anziani registi che con l’avvento della tecnologia digitale hanno avuto una seconda fioritura artistica, Dylan, quando verso la fine dei Novanta si è rassegnato a tornare in una sala d’incisione, ha scoperto che era diventato un luogo meno complicato per lui. Il che non significa che non ci furono litigi e fughe, ma qualcosa effettivamente stava tornando a essere più facile. Addirittura, quando si passò al missaggio, Dylan continuò a frequentare lo studio. Reincise varie tracce, guardava i tecnici lavorare, si faceva spiegare le cose. Nessuno poteva immaginarlo, ma stava prendendo forma Jack Frost, l’alter-ego produttore che dal 1998 prenderà il controllo assoluto di ogni registrazione di BD. Un Dylan davvero produttore di sé stesso, che si riascolta in cuffia finché non è contento, fino a pochi anni prima sarebbe stato impensabile. Certo, aveva anche smesso di bere.

When I was in Missouri, they would not let me be

I had to leave there in a hurry, I only saw what they let me see

You broke a heart that loved you

Now you can seal up the book and not write anymore

I’ve been walking that lonesome valley

Trying to get to heaven before they close the door

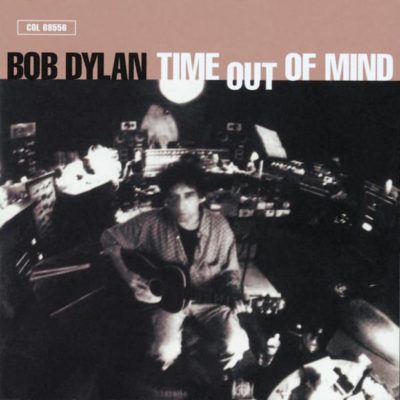

In quale altra copertina il volto di Dylan appariva sfuocato?

Si fece persino fotografare da Lanois – la copertina di Time Out of Mind è l’unica in cui Dylan è ritratto in una sala di registrazione (la cantina della versione 1974 di The Basement Tapes è più fiaba che realtà). Il testo di Tryin’ to Get to Heaven è forse la miglior sintesi del disco: l’autoritratto di un uomo solo, perennemente in viaggio (Dylan continuava a macinare i suoi cento concerti all’anno), ovunque inseguito da ricordi e rimpianti. Subito dopo arriva ‘Till I Fell in Love with You, l’ennesimo blues sotterraneo, arrangiato benissimo ma… era così necessario? Il miglior disco di Bob Dylan, Mr Costello, ma siamo sicuri?

Più in generale, siamo sicuri che Dylan complessivamente fosse più creativo a cinquant’anni che a quaranta? Il ritorno di forma di Time è un evento davvero così straordinario e imprevedibile, o non è il risultato di una più oculata gestione delle proprie risorse? In fondo gli uomini non sanno perché provocano fama a un’opera d’arte. Da quegli imperfettissimi critici che sono, credono di avere a disposizione tutta una serie di categorie di giudizio, ma la verità è che quando Dylan faceva un disco di inediti all’anno non ne potevano più: quando ha smesso di farne, hanno cominciato a sentirne la mancanza. Time era il suo primo disco di inediti in sette anni. Se si fosse fermato per sette anni negli anni Ottanta, diciamo dopo Shot of Love (1981), Dylan non avrebbe inciso Infidels, Empire Burlesque, Knocked Out Loaded e Down in the Groove: a quel punto, se avesse incontrato lo stesso Lanois nell’87, oltre ai testi di Oh Mercy, magari gli avrebbe fatto sentire le demo di Jokerman, Blind Willie McTell, I and I, Tight Connection, Clean Cut Kid, Brownsville Girl, e così via: il risultato non sarebbe stato un disco straordinario, e meno monotono di Time Out of Mind? Certo, Lanois avrebbe steso su tutti i pezzi la stessa patina di riverbero, ma insomma, più riascolto il Dylan del grande ritorno, così concentrato e ripulito, più scopro che mi manca il Dylan centrifugo e avventuriero degli anni dell’esilio. Non è che posso anche solo sostenere che Infidels sia un disco migliore di Time Out of Mind: non lo è. Ha troppi difetti imperdonabili, che a cinquant’anni Dylan smette improvvisamente di commettere: troppo vecchio per certe stronzate. Però Infidels ha anche qualche guizzo che Time Out of Mind non ha, e forse in Dylan cercavo questo, non i lunghi blues inappuntabili.

I was born here and I’ll die here against my will

I know it looks like I’m moving, but I’m standing still

Non è che Time non sia un gran disco, ma forse i critici si sarebbero contentati di molto meno. Erano già preparati a prostrarsi da mesi, ovvero da quando era trapelata la notizia che Dylan fosse in fin di vita – overdose? infarto? Un’assai meno prevedibile istoplasmosi, un’infezione cardiaca causata dalle spore di un fungo, inalate lungo il Mississippi o in qualche altra sua proprietà di campagna. Il disco a quel punto era già pronto, e se fosse uscito postumo, avrebbe venduto ancora di più: si sa come vanno queste cose. Quando alla fine uscì, Time Out of Mind sembrava veramente il suo capolavoro ultimo, quello che Blackstar è stato per David Bowie. Impossibile non considerarlo un capolavoro. Il punto è che se Blackstar è stata per forza di cose l’ultima parola, Time in realtà per Dylan rappresentava qualcosa di molto diverso: l’inizio di un nuovo percorso. Ma come facevamo a immaginarlo mentre lui cantava sconsolato “it’s not dark yet, but it’s getting there?”

Every nerve in my body is so vacant and numb

I can’t even remember what it was I came here to get away from

Don’t even hear a murmur of a prayer

It’s not dark yet, but it’s getting there

Not Dark Yet è uno dei vertici del disco ed è anche una delle poche canzoni che non assomiglia troppo alle altre – come se l’ingegner Lanois avesse usato un filtro diverso. Stavolta in evidenza non c’è l’organo Vox di Auggie Meyers, ma il riff semplicissimo e ossessivo di uno strumento che forse è la mando-guitar di Lanois. Il testo è una contemplazione della terza età, uno di quei componimenti in cui c’è uno scarto incredibile tra quello che Dylan ci sta dicendo e le parole che usa: “non è ancora buio, ma ormai ci siamo”. È quel momento in cui l’idea della morte comincia a sembrare più riposante che angosciosa. L’umanità, con le sue avventure, le sue complicazioni, l’abbiamo lasciata alle spalle. Qualcuno ancora ci scrive lettere gentili, ma la verità è che non c’interessa più niente. Il mondo continuerà a girare, il mio fardello a volte sembra troppo pesante, ma ormai ci siamo. Il disco potrebbe anche finire qui. E in effetti mi ero sempre chiesto perché un pezzo così definitivo come Not Dark Yet fosse in una posizione così strana (la settima traccia di undici), finché non ho avuto un’illuminazione: sono andato a cercare la versione su vinile. La sequenza dei brani per lato non c’è nemmeno su bobdylan.com – chi vuoi che comprasse ancora un vinile nel 1997? Ma insomma ho scoperto l’acqua calda: Not Dark Yet è in effetti l’ultima canzone del disco. L’ultima canzone del primo disco, perché durando settanta minuti, Time Out of Mind è un disco doppio – il terzo in studio, dopo Blonde on Blonde e Self-Portrait.

Il primo disco di Blonde on Blonde finiva con Just Like a Woman; il secondo ricominciava con Most Likely You Go on Your Way. Il secondo disco di Time riparte con Cold Iron Bound, un brano che Dylan scrisse di getto e a Lanois non piaceva (“Il mondo non ha bisogno di un’altra melodia di Dylan su due note“), anche se alla fine lo corredò di un’introduzione di chitarre riverberate che potrebbe stare tra So di Peter Gabriel e The Unforgettable Fire – poi arriva la chitarra ritmica, col con quel beat secco e quel suono ruvido che fa da collante a tutto il disco, e non potremmo essere che in Time Out of Mind. Però forse ha ragione l’ingegnere, insomma: è un’altra melodia di poche note su quanto è vuoto il mondo da quando tu non ci sei più. I muri dell’orgoglio sono alti, ma quando riesco a vedere dall’altra parte non ci sono che rovine. E così via.

It’s such a sad thing to see beauty decay

It’s sadder still to feel your heart torn away

One look at you and I’m out of control

Like the universe has swallowed me whole

I’m twenty miles out of town in cold irons bound

Proprio quando cominciamo a domandarci se Time Out of Mind non sia una pietanza perfettamente cucinata ma un po’ troppo abbondante, arriva una specie di sorbetto. Make You Feel My Love è l’altro pezzo del disco che sembra registrato in un altro momento, con tutta un’altra idea in testa – potrebbe davvero essere ancora un demo. Magari l’avete sentita giovedì sera cantata da un concorrente di X Factor, e avete pensato che fosse una scelta abbastanza banale far cantare un brano di Dylan con solo accompagnamento di chitarra – beh, di tutti i brani possibili il team di Mara Maionchi è andato a scegliere uno dei pochi in cui Dylan suona il pianoforte. Lo suona senza sbavare, come nell’altra demo che tutti amano, Blind Willie McTell, ma in un disco così professionale sembra comunque una nota stonata: ed era ora che qualcosa non funzionasse in un disco di Dylan. Sul serio, quello che ci stava mancando erano queste imperfezioni. Lo stesso Lanois ne sentiva l’esigenza: lo stesso Lanois aveva chiesto a Dylan di registrare almeno un pezzo acustico – quelli che dopo World Gone Wrong erano diventati la cosa più interessante di Dylan (in effetti tanti blues di Time non fanno che tornare senza requie sui sentimenti già espressi, in modo tanto più asciutto e definitivo, in World Gone Wrong). Quando gli aveva chiesto un pezzo acustico Arthur Baker, ai tempi di Empire Burlesque, Dylan era tornato in albergo e si era inventato lì per lì Dark Eyes; a Lanois invece rispose “Se volevo suonare da solo potevo restare sul divano di casa mia”. Make You Feel è la cosa più simile a un brano “da divano” su Time Out of Mind. Dylan la scrisse in quindici minuti e non era nemmeno convinto che fosse un brano da mettere nel disco. Poi qualche settimana prima dell’uscita di Time Billy Joel l’ascoltò e chiese di inciderla – Dylan aveva scritto uno di quei capolavori che gli escono per sbaglio.

When the evening shadows and the stars appear

And there is no one there to dry your tears

I could hold you for a million years

To make you feel my love

È un brano strappalacrime? Dylan li ha sempre voluti scrivere, probabilmente: ci stava provando forse già ai tempi di Nashville Skyline, c’è riuscito quando nessuno se lo sarebbe aspettato, su Blood on the Tracks; ci ha riprovato varie volte negli anni Ottanta (Emotionally Yours), ma in quel momento era proprio impossibile non suonare svenevoli. Ora sta succedendo quel paradosso di cui sopra: man mano che si riavvicina alle classifiche (cioè, in teoria, al presente), Dylan si sta anche avvicinando al passato: Make You Feel My Love contiene uno dei pochi bridge di tutto il disco e implica un’idea della composizione che più che al blues guarda a Tin Pan Alley, al Grande Canzoniere Americano: ha uno di quei titoli che se chiudi gli occhi puoi immaginare in cima a uno spartito aperto sopra un pianoforte, Make You Feel My Love. Brava Mara Maionchi, quest’anno mi sembri proprio in forma.

Ma torniamo a Time Out of Mind – lo so, lo so, c’è ancora un venti minuti di musica e per i critici è roba fondamentale, capolavoro. Il penultimo brano è l’ennesimo semi-blues lento e sepolcrale in un disco di blues lenti e sepolcrali, si chiama Can’t Wait, che dopo cinquanta minuti di questa roba sembra un titolo abbastanza ironico, ed è l’occasione per ricordare uno degli eroi delle sessioni di Time, il bassista Tony Garnier (anche lui del Minnesota), che lavora nell’ombra come ogni bassista dovrebbe fare, aggiungendo dosi di funky che forse nessuno gli aveva chiesto ma che alla fine risultano necessarie. Ascoltare Can’t Wait dopo Make You Feel è come lasciare la grande sala del ristorante per scendere nel seminterrato dove ti servono gli alcolici proibiti dalla legge. Su un palco minuscolo suona un Bob Dylan completamente diverso da quello che pestava il pianoforte al piano di sopra: è un gangster, è cattivo, sta aspettando una tizia che non arriverà mai ed è meglio così per entrambi, finirebbe a botte e coltellate. Così finisce – nel fumo e nel rancore – il terzo lato di Time Out of Mind.

Il quarto lato, se non sei un dylanita di stretta osservanza, ti sembra una presa per il culo. C’è un solo blues, di 16 minuti. Giusto perché non ci eravamo ancora tolti quella voglietta di blues, eh, Bob? Si chiama Highlands, e quando gli agenti della Sony/Columbia gli chiesero se non poteva inciderne una versione più breve, lui spiegò che quella era la versione più breve. In effetti sembra incompleta. Dylan si sveglia da qualche parte nel mondo ma non sa cosa fare della sua vita, ascolta Neil Young ma gli urlano di abbassare il volume (se vivi negli alberghi queste cose ti succedono anche se sei Bob Dylan). Il suo cuore è negli Altipiani, “l’ultimo posto rimasto dove andare”, dove fiorisce la lonicera (“honeysuckle”) e le nuvole scendono basse come carrozze dei pionieri. Un giorno ci andrà, quando sarà pronto nel partire. Ma nel frattempo è a Boston, in un ristorante, che guarda il menu e non sa cosa scegliere e sono già passati sei minuti di canzone. Forse la vera novità di Time è che non ha più fretta. Può permettersi di aspettare sette anni prima di scrivere una canzone. Può permettersi di mandar fuori un disco doppio – tanto ormai costano come quelli singoli – e tenersi un lato intero per parlare dei fatti suoi, senza arrivare da nessuna parte. Per me la cosa più significativa di Time è il modo in cui guarda quel fottuto menu – noi vorremmo sentire una storia del grande cantautore Bob Dylan, ci andrebbe bene anche una serie di immagini un po’ sconnesse come Brownsville Girl, ma lui è lì che si domanda cosa vuole per colazione – senti come se la gode mentre canta

I’m in Boston town, in some restaurant

I got no idea what I want

Well, maybe I do but I’m just really not sure…

Entra la cameriera. È l’unica vera donna con cui Dylan interagisca in tutto il disco – le altre sono sempre distanti, sempre irraggiungibili e irraggiunte. Lei invece è proprio lì, davanti a lui. Non ci dice quanti anni ha, non ci dice se è bionda o mora (ma poco prima ci ha spiegato che non saprebbe più distinguere una vera da una falsa bionda). Ci dice soltanto che ha una faccia carina e due gambe perfette, lunghe, che brillano al sole – e benché sul sito ufficiale di Dylan il testo dica una cosa diversa, nel disco è lui che prende la parola: “Dimmi cosa voglio”.

“Probabilmente un paio di uova ben cotte”.

“Proprio così, portamene un po’”.

“Non ne abbiamo, hai scelto il momento sbagliato per venire”

La cameriera non sembra così ansiosa di servirlo. L’ha studiato un po’, in un qualche modo l’ha riconosciuto: tu devi essere un artista. Fammi un ritratto. Dylan (che ricordiamolo, è anche un beh, un artista) si schermisce con tutti gli argomenti che riesce a trovare: non sa disegnare a memoria (?), non ha il taccuino (la cameriera gli allunga un tovagliolo), non ha una matita (la cameriera gli allunga la penna che teneva dietro l’orecchio). Alla fine Dylan deve abbozzare qualcosa, ma lei non lo trova somigliante. No, gentile signorina, questa è abbastanza certamente lei.

“Tu non leggi molti libri di scrittrici, vero?”

“Beh, come fai a saperlo… e cosa c’entra, in ogni caso?”

“Non sembra che tu ne legga”.

“Ti sbagli di parecchio”.

“Va bene, chi hai letto allora?”

“Erica Jong”.

A questo punto lei se ne va “per un minuto”, dice Dylan, ma non ha molto senso, visto che non ha preso nessun ordine e che in quel minuto anche Dylan decide di andarsene. La canzone ne dura altri cinque, il tempo per una passeggiata al sole (ma pure il sole non brilla più come una volta, povero vecchio Bob). La gente ride, scherza, si diverte, Dylan cambierebbe la sua vita con quella di chiunque incontra. Troppe cose ormai non le capisce, ed è troppo tardi per mettersi a capirle – in ogni caso il suo cuore è negli Altipiani: ci può andare solo un passo alla volta, ma in fondo è già lì con la testa, “e per adesso va bene così”. Così finisce il quarto lato, così finisce Time Out of Mind, il capolavoro di Bob Dylan.

No, vabbe’, adesso però ci spiegate.

Cosa c’è di fuori di testa in Highlands? Il fatto che al ventesimo identico giro di blues la musica è come se scomparisse, non è nemmeno ipnotica, semplicemente non la senti più, come doveva succedere a chi ascoltava interi canti dell’Odissea salmodiati sulla stessa melodia – alcuni critici sono seriamente convinti che Dylan non stia cantando, in Highlands: in realtà ci vuole un bel senso del tono e del ritmo per rendere convincente anche solo quell’I’m really not sure. Non è affatto facile cantare come Dylan – anche quando sembra che Dylan non canti. Potremmo considerare Highlands uno dei suoi esperimenti più estremi: allungare il blues finché non esce dalla musica. Qualcosa del genere lo aveva fatto trent’anni prima con Last Thoughts on Woody Guthrie, un brano così debordante di parole che nessuna musica avrebbe potuto contenerlo. Ma Last Thoughts era una galoppata suicida, un fiume di parole gettate a cascata sui malcapitati ascoltatori senza dare loro il tempo di capire chi, cosa, come. Highlands, all’estremo opposto, dà agli spettatori tutto il maledetto tempo, anche troppo, per domandarsi: cosa sta succedendo davvero? Perché non c’è nessuno a parte Dylan in quel ristorante? “Dev’esserci una festa”, dice lui. Ma perché se ne va senza mangiare? Se dilati i tempi in questo modo, ogni banale video al cellulare può sembrare un thriller di David Lynch. Soprattutto se hai appena scoperto che al tempo di Time Dylan ragionava ancora per 33 giri, e che quindi il senso di Highlands è occupare esattamente un lato del doppio album. Un momento. Siamo già stati qui, vero? Qual è il disco doppio che finisce con un lungo brano che si prende un lato intero? Fin troppo facile, Blonde On Blonde.

A quel tempo avevamo definito Sad Eyed Lady of the Lowlands un dono nuziale: “in questo caso Blonde On Blonde è l’incarto: contiene tutte le cose di cui bisogna disfarsi per arrivare al vero centro del percorso. Le cattedrali gotiche hanno scolpite sulla facciata e sui fianchi ogni sorta di mostro bizzarro e osceno: tutto ciò che è lontano da Dio e dai santi, che invece sono raffigurati all’interno. Le donne dei giorni piovosi, le visioni di Johanna, il blues di Memphis e tutte le altre avventure contenute sui primi tre lati non sono che le avventure rinnegate di un peccatore accecato, che dopo tanto tastare finalmente trova l’ingresso del tempio ed entra al cospetto di Dio (al cospetto di Sara)”. Stavolta però Sara non c’è, e al posto dei Bassopiani (Lowlands), Dylan insiste di avere il cuore negli Altipiani (Highlands). Su internet poi trovi di tutto, compresa la seguente teoria: la cameriera non è una sconosciuta, la cameriera è proprio lei, la Signora dagli Occhi Tristi. E il ristorante è un vero ristorante? Quando gli chiede un ritratto, Dylan obietta che non sa disegnare a memoria. “Ma io sono qui davanti a te”, dice. Ma ha ragione? È un’apparizione da un passato al quale Dylan riesce sempre meno a resistere? Oppure la vera Signora dagli Occhi Tristi non è Sara Lownds, ma qualche altra bella ragazza che Dylan ha perso di vista per trent’anni e poi ha incontrato in un diner, ancora in forma, con la penna dietro l’orecchio e nessun senso di reverenza per il vecchio Bob? Qualcuno che possa anche solo per un momento perforare il muro di orgoglio e autodifesa che Dylan si è costruito intorno, per lanciargli un seme di dubbio: forse tu non hai mai capito niente delle donne. Ne hai mai davvero letta una?

A quel tempo avevamo definito Sad Eyed Lady of the Lowlands un dono nuziale: “in questo caso Blonde On Blonde è l’incarto: contiene tutte le cose di cui bisogna disfarsi per arrivare al vero centro del percorso. Le cattedrali gotiche hanno scolpite sulla facciata e sui fianchi ogni sorta di mostro bizzarro e osceno: tutto ciò che è lontano da Dio e dai santi, che invece sono raffigurati all’interno. Le donne dei giorni piovosi, le visioni di Johanna, il blues di Memphis e tutte le altre avventure contenute sui primi tre lati non sono che le avventure rinnegate di un peccatore accecato, che dopo tanto tastare finalmente trova l’ingresso del tempio ed entra al cospetto di Dio (al cospetto di Sara)”. Stavolta però Sara non c’è, e al posto dei Bassopiani (Lowlands), Dylan insiste di avere il cuore negli Altipiani (Highlands). Su internet poi trovi di tutto, compresa la seguente teoria: la cameriera non è una sconosciuta, la cameriera è proprio lei, la Signora dagli Occhi Tristi. E il ristorante è un vero ristorante? Quando gli chiede un ritratto, Dylan obietta che non sa disegnare a memoria. “Ma io sono qui davanti a te”, dice. Ma ha ragione? È un’apparizione da un passato al quale Dylan riesce sempre meno a resistere? Oppure la vera Signora dagli Occhi Tristi non è Sara Lownds, ma qualche altra bella ragazza che Dylan ha perso di vista per trent’anni e poi ha incontrato in un diner, ancora in forma, con la penna dietro l’orecchio e nessun senso di reverenza per il vecchio Bob? Qualcuno che possa anche solo per un momento perforare il muro di orgoglio e autodifesa che Dylan si è costruito intorno, per lanciargli un seme di dubbio: forse tu non hai mai capito niente delle donne. Ne hai mai davvero letta una?

Forse Erica Jong non basta – ma forse è anche troppo tardi per imparare qualcosa di nuovo. E comunque ormai il cuore di Dylan è negli Altipiani, è il solo posto dove vuole andare. In effetti sì, avrebbe potuto essere un grande finale per la discografia di Bob Dylan. Un’uscita di scena sussurrata, antieroica: è come se sfidasse i suoi fan a non andarsene prima della fine; un modo elegante di risparmiarsi gli applausi finali. Sì, avrebbe potuto finire così davvero.

E invece Jack Frost era solo all’inizio.

(Gli altri pezzi: 1962: Bob Dylan, Live at the Gaslight 1962, 1963: The Freewheelin’ Bob Dylan, Brandeis University 1963, Live at Carnegie Hall 1963, 1964: The Times They Are A-Changin’, The Witmark Demos, Another Side of Bob Dylan, Concert at Philharmonic Hall, 1965: Bringing It All Back Home, No Direction Home, Highway 61 Revisited, 1966: The Cutting Edge 1965-1966, Blonde On Blonde, Live 1966 “The Royal Albert Hall Concert”, The Real Royal Albert Hall 1966 Concert, 1967: The Basement Tapes, John Wesley Harding, 1969: Nashville Skyline, 1970: Self Portrait, Dylan, New Morning, Another Self Portrait, 1971: Greatest Hits II, 1973: Pat Garrett and Billy the Kid, 1974: Planet Waves, Before the Flood, 1975: Blood on the Tracks, Desire, The Rolling Thunder Revue, 1976: Hard Rain, 1978: Street-Legal, At Budokan, 1979: Slow Train Coming, 1980: Saved, 1981: Shot of Love, 1983: Infidels, 1984: Real Live, 1985: Empire Burlesque, Biograph, 1986: Knocked Out Loaded, 1987: Down in the Groove, Dylan and the Dead, 1988: The Traveling Wilburys Vol. 1, 1989: Oh Mercy, 1990: Under the Red Sky, Traveling Wilburys Vol. 3, 1991: The Bootleg Series Vol 1-3 (Rare and Unreleased), 1992: Good As I Been to You, 1993: World Gone Wrong, 1994: MTV Unplugged, 1997: Time Out of Mind, 2001: “Love and Theft”..)