Scrivere Hard Rain a 20 anni, sopravvivere per altri 50

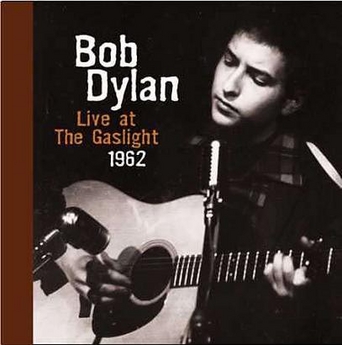

Live at the Gaslight 1962 (2005).

Live at the Gaslight 1962 (2005).

(L’album precedente: Bob Dylan, 1962

L’album successivo: The Freewheelin’ Bob Dylan)

Come sapete Dylan non è andato a Stoccolma, pare avesse un impegno. Come avete forse sentito ha mandato una discepola, Patti Smith, una tra quel migliaio di artisti importanti che senza l’esempio di Dylan sarebbero cresciuti in un modo molto diverso, o non sarebbero cresciuti. Magari avete anche visto la clip in cui Patti Smith canta A Hard Rain’s A-Gonna Fall ma a un certo punto si blocca per l’emozione. Patti Smith che avrà fatto più di un migliaio di concerti in vita sua – ma è pur sempre all’Accademia di Svezia, e Hard Rain è un brano difficile da cantare. È pieno zeppo di numeri, di simboli, di immagini apocalittiche – un giorno Dylan disse che l’aveva scritto durante la crisi dei missili di Cuba, nell’imminenza della terza guerra mondiale e delle piogge radioattive che ne sarebbero seguite, e che in ogni verso era condensato l’argomento di una canzone che non credeva avrebbe più avuto tempo per scrivere.

C’è un problema: la crisi scoppiò nell’ottobre del ’62 (quando un aereo spia U2 americano scoprì una base missilistica a Cuba), e noi sappiamo che Dylan la stava già cantando nel settembre di quell’anno, quando partecipò a una specie di festival folk alla Carnegie Hall. Presentava il leggendario cantautore Pete Seeger, che prima di cominciare avvisò gli artisti: solo tre pezzi a testa, non più di dieci minuti. Al che il giovane Bob alzò la mano: ehi, ma io come faccio? Una delle mie canzoni ne dura proprio dieci. Seeger non fu l’unico a innamorarsi di Hard Rain al primo colpo. Quando Allen Ginsberg la ascoltò, appena tornato dall’India, racconta di essersi messo a piangere: di colpo la sua generazione sembrava superata. Insomma se devi scegliere quale canzone portare alla cerimonia del Nobel, Hard Rain sembra una scelta da intenditori. Non è famosa come Blowin’ in the Wind, non è acclamata come Like a Rolling Stone, perfino Hurricane è più ascoltata su Spotify, però tutte queste canzoni Dylan le avrebbe potute scrivere soltanto in un determinato periodo della sua carriera. Invece canzoni apocalittiche e immaginose come Hard Rain ne ha sempre scritte, e ne scriverà finché campa.

Resta una terribile evidenza, a cui nessuno fa molto caso (ma forse Dylan sì): di tutte le canzoni apocalittiche e immaginose, quella che merita di essere scelta per il Nobel l’ha scritta a ventun anni. Pensateci. Non è così strano che un ventunenne scriva grandi poesie – Shelley, Rimbaud, eccetera. Sì, ma Shelley è annegato a trent’anni, e Rimbaud ha smesso di scrivere a venti. Dylan ne ha 75 e scrive ancora, ma quando si tratta di mandare una canzone a Stoccolma, ce ne manda una del 1961. Voi che rapporto avete con le cose che scrivevate a vent’anni? Se li avete adesso non potete capire (ma tanto non state nemmeno leggendo). Io di solito comincio ad avere problemi dopo undici anni: attualmente mi sto dissociando dalle cose che ho scritto nel 2005. Non significa che le trovi disgustose – ok, sono disgustose – ma ogni tanto c’è persino roba buona, però è come se l’avesse scritta qualcun altro, un parente, un tizio con cui ho avuto una relazione che m’imbarazza un po’. Non riesco nemmeno più a correggere, a cambiare qualcosa, sarebbe come produrre un falso. In sostanza non sono più quella persona: persino le cellule delle ossa credo che nel frattempo si siano rigenerate. Quel che voglio dire è che sì, forse Dylan davvero quella sera aveva un impegno. O forse non è voluto andare a Stoccolma perché sapeva che il premio era per il sé stesso di cinquant’anni prima, e lui semplicemente non si sente più quel Dylan lì. Sarebbe come mentire – non che a Dylan ripugni mentire, ma forse non gli andava.

La prima registrazione di Hard Rain, suonata al Gaslight Café, dovrebbe risalire proprio all’ottobre in cui Kennedy e Krusciov si sentivano spesso al telefono. È un documento emozionante, dà l’impressione che Dylan la stia componendo lì per lì. A volte la chitarra si incanta su un accordo e la voce sembra cercare le parole, che in più casi non combaciano col testo definitivo. Sono quelle libertà che ti puoi prendere quando ti accompagni da solo. Hard Rain sarà incisa e ri-arrangiata più volte, ma manterrà la struttura un po’ sbilenca dell’intuizione originaria: un motivo per cui anche una professionista come Patti Smith può avere problemi è che tutte le altre canzoni di questo mondo hanno strofe quadrate, di quattro o otto versi: la prima strofa di Hard Rain ne ha cinque, la seconda ne ha sette. Insomma il ritornello potrebbe arrivare da un momento all’altro, non sei mai sicuro al cento per cento di quello che può accadere, è una di quelle situazioni in cui cantante e musicisti si guardano tra loro e sudano un po’. E in tutti i versi ci sono quelle cifre a caso, le dodici montagne nebbiose e i cento tamburini, che poi uno mentre la studia si domanda, o Bob, farebbe differenza se ti fossi sognato cento montagne e dodici tamburini? Eh ma ormai è un premio Nobel, da qui in poi non si può più discutere niente.

Live at the Gaslight 1962 è l’album di Dylan che in Italia non è mai uscito. Faceva parte di una collana di cd distribuiti negli USA da Starbucks, una decina d’anni fa. In seguito è finito anche negli scaffali dei negozi, ma su Spotify non c’è. Su Youtube si trova quasi tutto, ma è frustrante. Manca per esempio un pezzo dolente su un ubriacone senza più prospettive, Moonshiner, e al suo posto trovi un centinaio di cover. Il Gaslight Café, nel Greenwich Village, era un concetto a mille miglia di distanza da Starbucks. I Coen hanno cercato di ricrearlo in uno dei loro film più recenti e misteriosi, Inside Llewyn Davis. Una specie di caffè se volevi te lo servivano, ma il più della gente entrava con bottiglie nei sacchetti (non puoi impugnare impunemente bottiglie di alcolici nelle strade dello Stato di New York). Quando nel suo discorso ai giurati di Svezia Dylan spiega che il suo orizzonte, a vent’anni, era quello di farsi ascoltare nei caffè, beh, il Gaslight era il punto d’arrivo. (“A paragone del Gaslight, tutti gli altri locali lungo la strada erano miserabili buchi senza nome, posti da poco dove qualcuno passava il cestino alla fine dell’esibizione” (da Chronicles I). Ci suonava tra gli altri il folksinger Dave Van Ronk, che Dylan aveva pedinato un po’ prima di presentarsi. All’inizio Van Ronk gli aveva proposto di fare le pulizie, ma dopo avergli sentito suonare un blues gli offrì una striscia con due pezzi alle otto di sera, quando il locale cominciava a riempirsi e i clienti, per evitare che i vicini chiamassero la polizia, smettevano di applaudire e si limitavano a schioccare le dita. Dylan avrebbe ricompensato la generosità rubacchiando a Van Ronk un po’ di repertorio, ma tra folksinger è normale. Siamo in una fase di transizione: la scaletta di Dylan è ancora composta di brani tradizionali (com’è ovvio incisi in versioni molto più ruvide rispetto al disco precedente), ma il ventunenne sta cominciando a comporre cose sempre più sue. Bisogna però chiarire una volta per tutte che il passaggio da interprete ad autore è sfumato: come tutti i folksinger, Dylan comincia rielaborando le melodie che già conosce, modificando testi e situazioni che ha già cantato. Altrimenti rischiamo di non capire perché un pezzo apparentemente maturo come John Brown non ha trovato posto in un album di studio.

John Brown effettivamente è un’ottima ballata che guarda alla guerra da un punto di vista che può sembrarci inedito: invece di concentrarsi sul fantaccino che va al fronte pieno di speranze e viene fatto a pezzi, il narratore resta a casa e ci mostra la madre, tutta contenta per le medaglie che non vede l’ora di appendere al muro. Poi il fantaccino smette di scrivere, e quando torna è mutilato e irriconoscibile – forse ha una protesi al posto della mascella. Non è fantastico? Personalmente preferisco roba del genere alla visionarietà di Hard Rain (ma vi ho avvertito, ho un problema coi pezzi famosi). Il guaio è che non è poi così originale: Dylan si sta esercitando a variare su una vecchia ballata irlandese che racconta più o meno la stessa storia (Mrs McGrath). Hard Rain sarà uno dei fulcri del disco successivo; John Brown finirà incisa in una compilation di pezzi folk, sotto pseudonimo perché fuori etichetta, e poi ripescata a sorpresa trent’anni dopo per il programma di MTV, Unplugged.

Purtroppo non si sentono le dita schioccare, ma ci sono altre perle, a saperle cercare, nei nastri del Gaslight: Cocaine è un blues veloce preso in prestito dal reverendo Gary Davis, uno stimato chitarrista cieco nonché ministro battista. Sentire il giovane Bob cantare tutto contento “Cocaine all around my brain” è molto straniante. E poi c’è la prima versione di un altro pezzo importante, che introduce tutta un’altra dimensione di Bob Dylan: la canzone d’amore e rancore, Don’t Think Twice, It’s All Right. Anche qui l’autore sembra non essere ancora sicuro della posizione di versi e strofe. È abbastanza notevole che la prima canzone d’amore sia già una canzone d’addio; che al Gaslight Café, 55 anni fa, Dylan stesse già impostando il suo repertorio sui suoi due argomenti preferiti: l’apocalisse e la necessità di piantare le donne prima che ti piantino loro. In realtà è la fidanzata ad averlo temporaneamente lasciato – i genitori le pagavano una vacanza studio in Italia – ma su questo dovremo naturalmente tornare.

(Gli altri pezzi: 1962: Bob Dylan, Live at the Gaslight 1962, 1963: The Freewheelin’ Bob Dylan, Brandeis University 1963, Live at Carnegie Hall 1963, 1964: The Times They Are A-Changin’, The Witmark Demos, Another Side of Bob Dylan, Concert at Philharmonic Hall, 1965: Bringing It All Back Home, No Direction Home, Highway 61 Revisited, 1966: The Cutting Edge…)