CCC:

1

Lungo il percorso che lo avrebbe portato all’ultimo piano dell’edificio, alcuni invitati in attesa avevano preso già la posizione assegnata da un codice alfanumerico dando forma a quello che dagli uffici dei palazzi limitrofi appariva come un repentino intarsio di leggeri abiti da sera formatosi nel breve tempo di una pausa caffè.

C’erano i volti freschi, quelli di un’elite emergente cresciuta nell’oculata manipolazione delle borse tra Asia, Emirati Arabi e Londra, che venivano a rendere omaggio alla loro terra, la più saccheggiata, ormai costretta da mezzo secolo ad una costante futile prova di forza globale senza potersi permettere di tirare il fiato. C’erano anche quelli necrotici, rivitalizzati dal botulino, luminescenti come materiale fissile, pronti a irridere i giovani fotografi d’agenzia cacciatori di non si sa bene che residuo di anima. C’era il personale di servizio chiamato per nome, castigato in tuxedo scuri che passava inosservato e puntuale e c’era chi, essendo arrivato per l’evento da oltreoceano, aveva soggiornato pochi piani più in basso e per guadagnarsi la passeggiata sul tappeto rosso tanto quanto gli altri cadenzava il ritmo delle macchine ben piu’ importanti con i vettori geometrici messi a disposizione dallo stesso hotel.

Passati i rigagnoli di attivisti e debuttanti, separati da lunghe transenne, si allontanavano dal suolo a piccoli gruppi portando la mano chi al cuore chi allo stomaco, soffocando lo stupore nell’ impercettibile movimento verticale dei cubi di cristallo guardando la città espandersi nella sua cosmesi fluorescente, per poi collassare compostamente nella decompressione, pochi secondi dopo all’ultimo piano, in uno spazio simile a quello che alcuni lì potevano ricordare di aver lasciato poche settimane prima in una qualche isola vergine della Polinesia. Ognuno a suo modo cercava di apparire rilassato, consapevole della propria complicità in quello che probabilmente, stando all’invito, avrebbe preso presto forma in un meraviglioso suicidio annunciato.

Mark Charnin, disciolto sulla bocca dei presenti come il miglior giovane curatore di Hong Kong, aveva disposto che i grandi specchi a parete della reception e delle successive tre sale che davano verso il fiume fossero coperti da teli bianchi, così come ogni altro materiale riflettente, in modo da eliminare quell’insopportabile consapevolezza di sé, quel formicolio che i piu’ sensibili o deboli avrebbero distintamente percepito come un increscioso senso di colpa. Piccole dosi di Diazepam venivano servite in acqua artesiana delle isole Fiji favorendo la sensazione di essere un’esclusiva apparizione olografica e lo spazio circostante spettacolare quanto distante ed inesistete.

Non lo conoscevano che per fama e sapevano che quell’uomo che aveva conquistato la scena internazionale dell’ arte contemporanea dieci anni prima modellando i fratelli Wu, il collettivo Purple Edges, Juice Urpalainen e almeno altri sette nomi che apparivano costantemente sulle copertine di mezzo mondo dettando il ritmo di un nuovo movimento artistico, si doveva essere spostato da Hong Kong, la sua roccaforte da cui controllava con un ingente portafoglio di investitori le sorti dello stesso mercato di cui faceva parte, solo per alimentare il brusio di sospetti che lo vedevano come l’uomo dell’anno della città di New York, futuro delfino del sindaco per gli affari culturali. Una città che disprezzava quasi quanto la sua ex moglie, i suoi figli e la sua ex-ex moglie messi assieme, gli stava chiedendo aiuto per risollevarsi, o almeno un antipasto, e lui le stava portando in dote la vita dell’ unico uomo che avesse mai amato.

Charnin, una pallida macchia bianca punteggiata da un farfallino lampone ed una kippah con ricamati i personaggi dei Muppets, osservava gli spettatori prendere ordinatamente posizione lungo le griglie spezzate a forma di labirinto ai due lati del tappeto rosso in modo altrettanto distaccato, geloso del suo Martini, giocando con Trilussa e Chipotle, un cucciolo femmina di Dobermann e un piccolo bastardo simile piu’ ad un carotaggio attraverso il quale distinguere almeno otto specie di cani, tutti affetti probabilmente da nanismo, ai quali aveva insegnato a liberarsi dei loro incontrollabili bisogni fisiologici nei punti in cui lasciava cadere qualche goccia di feromone. Durante la giornata, nei preparativi della performance Icarus, lo aveva spruzzato con una pistola ad acqua contro ogni cameriere, valletto e bartender che aveva incrociato. Mentre non riusciva a vedere altro in quel luogo che un patibolo, questo espediente, il continuo rincorrerli, scusarsi, vederli sgualcire vestiti, lo riempiva di gioia. Ed era una gioia indescrivibile, sincera, liberatoria. Ogni persona che lo osservava lo avrebbe reso in un altro momento una figura teatrale e lui era una figura teatrale, un’ immagine stampata, così si sentiva il più delle volte, ma essendo consapevole di tutto quello che stava accadendo, essendo responsabile di tutto quello che sarebbe successo, sentiva i cardini di quel sistema finito fallire, incrinarsi e renderlo drammatico, osservando con un gusto che non aveva mai provato prima i suoi cani pisciare ovunque.

– Oh, fantastico – disse Charnin, attraversando con lo sguardo il nuovo laghetto di urina che ricopriva un valletto steso a terra dalla mole di Trilussa fino ad arrivare ai lividi occhi sciroppati del suo assistente coreano. – Signore, – disse Nam, liquefatto dall’ allergia al pelo di cane mascherata stoicamente con la scusa di un eterno raffreddore, – gli ospiti hanno preso tutti posizione -. Charnin si chinò con un sorriso verso il cane, attirando la sua attenzione con un biscotto alla soia, poi si soffermò per un attimo con il collare sulla nuca del valletto, ne prese ad occhio le misure, sorrise compiaciuto immaginando il valletto nudo coperto di mousse, sorrise nuovamente e richiuse il collare in un gesto attorno a Trilussa. Recuperò Chipotle poco più in là che si accaniva ancora sui pantaloni gessati dell’ inserviente. – Nam, – disse Charnin consegnadogli i due beniamini piuttosto agitati – nei prossimi giorni sarò molto impegnato, vorrei che ti occupassi tu dei cani -. Allungò la mano nella tasca del suo assistente recuperando un cellulare e digitando il numero della security. – Ora, – riprese – vorrei che recuperassi Mr Patrick Shamsian tra gli invitati, è l’ avvocato che ci rappresenta in questo paese, e che usciste subito dall’uscita di sicurezza . So che questa città non le è familiare, penserà lui a tutto nei prossimi giorni -. Nam obbiettò accennando uno starnuto. – Dica Mr Charnin -. – Chiudete le entrate – rispose al cellulare, usando un basso tono di voce che mise a tacere i tre.

2

Feathers Of Forgiveness era la canzone che avevano cantato a squarciagola lungo l’Hudson River per tutta una notte l’estate di tre anni prima. Si fermavano ogni venti chilometri per guardare la distesa di rane schiacciate sull’asfalto alle loro spalle fino alla prima curva e a scopare nel retro della macchina con Sue, l’autostoppista imbottita di Dio solo sapeva cosa, che avevano imbarcato alla pompa di benzina vicino alla diga federale di Troy. Seguivano l’arpeggio iniziale con un sorrisino stretto, muovendo come un pendolo il mento, pronti a battere i pugni sul volante e le ginocchia ai colpi della batteria di Eddie Watkins e la voce di Ash Bowie che no, non aveva davvero niente a che fare con l’altro Bowie a meno che anche quel Bowie fosse un parente del North Carolina; in questo caso, pensò Daniel, i Bowie erano davvero una cazzo di famiglia di geni. Ogni volta che il brano ricominciava Agnès beveva un sorso di contraffattissimo whiskey scozzese da una fiaschetta che riversava poi sulla bocca, la barba e il costume di Daniel mentre guidava attraverso l’infestazione di rane. – Cosa sono questi?- Disse Sue allungandosi sulla cerata della tenda – che odore di merda -. Sotto il sedile anteriore riesumò le spoglie di tre branzini avvolti nella carta di giornale. – Merda, – disse Daniel. Agnès scoppiò a ridere. Brian doveva averli nascosti lì sotto scordandoseli al momento di partire quando era andato a visitare Agnès e Daniel pochi giorni prima all’ Ashram Volemosebbene – era così che lo chiamava ufficialmente- in Virginia; lì non era ammesso nessun tipo di carne e Brian non voleva trovarsi in uno spiacevole confronto con le illusioni di un vegano, una comune specie protetta in quelle riserve, tanto rabbiosa quanto gracile, che non voleva picchiare in virtù dell’ amicizia che provava verso i suoi due amici e la promessa che fino a quel momento aveva mantenuto con il suo maestro spirituale: un ex campione di savate in castigo ormai da sei anni in un’unità penitenziaria dello stato di New York per aver dato fuoco alla bandiera di Israele in una caffetteria sulla centodecima nell’ upper west side. Con tre studenti della Columbia avvolti all’interno. Daniel accostò la macchina. Stava ancora cercando di liberarsi dalla cintura di sicurezza mentre le due facevano già volteggiare i tre cadaveri a mezz’aria, con le torce da campeggio trovate nel cruscotto infilate per via rettale al loro interno, correndo nude verso il fiume.

Arrivò sul piccolo molo di legno in tempo per vedere i pesci riempirsi di acqua attraverso i fori dei proiettili per poi affondare. Tre giorni di vacanza sulla terra ferma e si erano già disabituati al nuoto. – Icaro! Portami lontano Icaro! Portami lontano! – Agnès cercò di buttarsi a cavalcioni su Daniel mancandolo, perdendo l’equilibrio e improvvisando nei tre passi successivi un tuffo laterale. Tornò in superficie tra le bolle come un galleggiante incandescente, coperta di tutto quello che quell’insenatura aveva raccolto durante la stagione invernale, con gli occhi sbarrati in direzione della strada. Il gracidio delle rane venne coperto sempre di più dai Polvo. La Buick Le Sabre ondeggiava sul dislivello dissestato acquistando velocità scivolando sui viscidi corpi degli anfibi in amore. – Mio padre mi ammazza, – disse Agnès buttandosi verso la macchina – ci ammazza…- si corresse – Merda… Merda… Cazzo… Merdamerdamerdamerda-. Daniel le corse dietro più o meno ripetendo le stesse parole alchè Sue, avendo divorziato poche settimane prima dopo aver seguito un corso su cassetta di un guru californiano del miglioramento personale, usando la tecnica dell’ anticonformismo del terzo capitolo si lanciò verso la macchina con una falcata che bruciò i due urlando kawabonga.

– Sue, – disse Agnès guardando la macchina ferma alle spalle di lei – grazie -. Tremavano davanti al fuoco che Daniel aveva allestito usando dei rametti secchi e i tre galloni rimanenti dalla tanica di benzina. – Sei forte,- riprese Daniel; -cazzo, non ho mai visto una cosa del genere-. Sue mostrò i bicipiti dilatando le narici a labbra strette scoppiando poi in una fragorosa risata. – Il mio ex marito è un militare- si fece seria. -E’ partito in Afghanistan per pagarsi la specialistica all’università ma laggiù è cambiato- Agnès, non aveva bisogno di chiarimenti, nessuna donna ne avrebbe avuto bisogno. Daniel guardò invece Sue con lo sguardo interrogativo di chi deve comprare una vocale. -Quando vieni malmenata e stuprata regolarmente imparare a difendersi non basta, devi diventare più forte-. Andò per frugare nella sua borsetta di cuoio ma Agnès si alzò di scatto – Offre la casa, – disse, allungandole dalla tasca della lunga pelliccia di coyote argentato che indossava un sacchetto di plastica ermetico per surgelati. – Portland, Oregon – aggiunse. Benedissero mentalmete il cielo stellato sopra di loro e la stella di quello stato. – E voi?- riprese Sue, – che fate? -. – Io sono stilista, sto lavorando alla mia seconda collezione- rispose Agnès che si smarcò velocemente dallo sguardo di Sue portando gli occhi verso il fuoco, accorgendosi di aver detto una frase che aveva usato ormai svariate centinaia di volte a cui sentiva da tempo di voler aggiungere qualcosa. Strinse i pugni. – E’ un genio, – cercò di argomentare Daniel – Se passi da Brooklyn tra un paio di settimane dovresti venire a trovarci nel nostro atelier, è a Bushwick, facciamo una festa, sai, torno in Italia, devo rinnovare il visto-.

-Già- esclamò Agnès, un po’ avvilita strofinando il naso affettuosamente sulla sua spalla. – Abbiamo pensato di far coincidere la sfilata con una piccola festicciola- riprese Daniel. – Ci sposiamo a settembre! – aggiunse. Sue vide le vene delle braccia gonfiarsi e le mani farsi calde sentendo come un grande senso di pietà per Daniel che avrebbe voluto tradurre picchiandolo tantissimo; davvero tanto, fino a rompergli il costato i femori e il cranio con un grande masso appuntito come che tutta quella macroscopica debolezza non potesse esistere nella sua visione del mondo. Si affrettò ad impastare il tabacco e l’erba contenuta nel sacchetto applicando il quinto capitolo del corso su cassetta chiamato “il distacco emotivo positivo dei popoli della Turingia”. – Due artisti allora- esclamò, trasformando quel nuovo sentimento che riconosceva come un improvviso viscerale disprezzo in qualcosa di simile ad una sincera curiosità – Mi sono sempre chiesta come fanno gli artisti a sopravvivere a New York City -. – Si adattano – disse Daniel portando le mani al fuoco. – Tre volte a settimana – seguitò Agnès – vengo pagata quattrocento dollari a notte per farmi toccare i piedi in un locale downtown, devo vestirmi elegante e stare seduta su una specie di sgabello. In pratica non devo fare altro che muoverli lentamente, tutto qui, nessun contatto col cliente -. – E non ti fa solletico? – La domanda di Sue, così pertinente, stupì Agnès che ogni qual volta si trovava a parlare del suo lavoro sentiva il fiato corto della famiglia in Maryland che aveva pagato più o meno quarantacinquemila dollari a semestre per la sua educazione universitaria. – Si, ma è un lavoro come un altro – disse Agnès. – Certo poi è sempre meglio che fare il cameriere immagino- replicò Sue azzardando una risata cercando di compiacere in qualche modo la nuova amica.

– Hey -, sbottò Daniel pensando ai vari ristoranti dove aveva lavorato da clandestino. – E tu che lavoro fai Daniel? – riprese Sue irrigidendo la schiena consapevole di aver in qualche modo offeso il ragazzo. – Io?- chiese Daniel avvicinando l’indice allo sterno – Io cazzo sono un artista -.

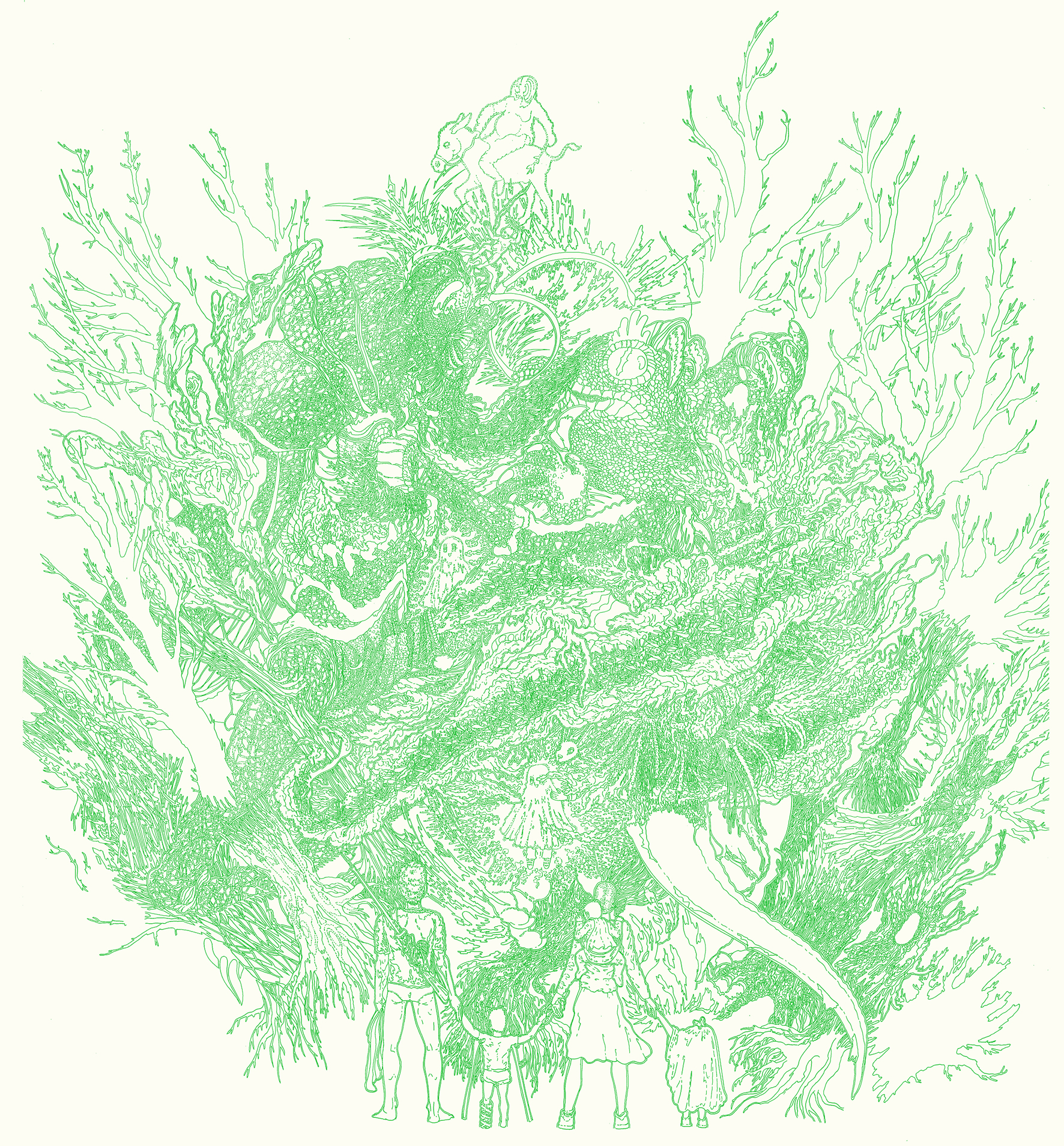

Post Scrittum Snippet: Esattamente un anno fa ho consegnato questa pezzo prima di partire per la mostra a Berlino. Ne ho continuato la stesura per i primi mesi dell’anno poi devo dire che ho inavvertitamente perso qualche pezzettino… Qualcosa come una ottantina di pagine. Forse di più. Pubblicato su PIZZA Magazine N°2, il semestrale più bello che c’è in Italia -curato in ogni più piccolo dettaglio da un Team con la T maiuscola- lo metto a blog con un disegno che ora si trova -credo- a Miami per un’asta di beneficenza di cui vi parlerò più avanti. Lo faccio con lo spirito dei buoni propositi per il 2012. Per spronarmi a riprendere la scrittura dal prossimo anno in un modo o nell’altro. Almeno come esercizio mentale.