Anonimo Millemetri Japan LE, la recensione – Parte Prima di due

Parliamo di questo orologio. Però la prendiamo larga, tanto per cambiare, quindi ci sarà bisogno di un po' di tempo prima che ne parliamo. Però poi ne parliamo, promesso! (La foto è presa da qui)

Cosa definisce il valore e l’unicità di un orologio? In quale modo è possibile raccontarlo? Come si fa a “provare” e “recensire” un orologio?

Sono già un po’ di mesi che volevo scrivere questo post. Anzi, per essere del tutto sinceri, diciamo che l’inerzia di quest’ultimo periodo è dovuta anche allo scoglio che non riuscivo a superare. Non il blocco dello scrittore, insomma, ma l’ostacolo da scalare. Perché alla fine non ero mai contento. Il punto è che, come tutte le cose che si scrivono professionalmente, ci dovrebbero essere più piani di lettura e più obiettivi. Alcuni espliciti e altri impliciti. In questo caso avevo chiesto di poter recensire un orologio da polso in particolare (tra poco vi spiego meglio) perché ritenevo che fosse una sfida eclatante. Sono un giornalista “generalista” che si occupa prevalentemente di informatica e tecnologia da un punto di vista strategico non di prodotto, tranne poche eccezioni come Apple, che conoscono molto meglio e che quindi mi è più facile da raccontare anche attraverso i suoi prodotti.

Però, dopo anni che faccio poche “recensioni”, mi sono cominciato a chiedere come si fa. Voglio dire: occorre avere una competenza specifica, frequentare in maniera continua un ambito, fare parte della “stampa specializzata” oppure basta applicare delle regole di buon senso per riuscire a recensire qualsiasi cosa? O magari c’è un protocollo specifico, un insieme di regole da seguire e norme da rispettare?

La domanda per me è meno peregrina di quanto possa sembrare e, soprattutto in quest’epoca in cui al giornalismo broadcast si stanno sostituendo i “consigli per gli acquisti” nei social media, come contenuti generati dagli utenti, capire qual è lo specifico del mio settore (cioè quello giornalistico) dovrebbe aiutarmi a fare meglio il mio lavoro. Infatti nel tempo – diciamo da una decina d’anni a questa parte – ho cercato di caratterizzare tutte le recensioni di prodotto che ho fatto utilizzando un approccio qualitativo e non quantitativo. Questo per fare in parte di necessità virtù (non scrivo per Pc Professionale e non sono un ingegnere per formazione, non ho quel tipo di mentalità ancora prima che di approccio, senza contare che non ho accesso a un laboratorio di test come quelli utilizzati dalle riviste) e poi perché non ritengo che quello sia un tipo di giornalismo che sia adatto agli obiettivi che voglio perseguire. Leggo un sacco di riviste e di siti di informazione di genere diverso e incappo spesso ad esempio nel settore dell’audiofilia. Bellissimo, però dei test dei prodotti apprezzo di più le impressioni e le spiegazioni fornite dal recensore che non le paginate di tabelle e diagrammi o di caratteristiche tecniche. Non mi interessano il funzionamento e le specifiche, ma come funziona l’oggetto nel suo insieme.

Per questo un po’ di mesi fa ho deciso: visto che ho una passione non professionale per l’orologeria – che ho cercato di condividere con i lettori del Post qui e qui – ho pensato di fare un passo avanti e di trovare un orologio da recensire. A modo mio. Per capire sul campo come avrei potuto “trattare” questo oggetto che fa parte di un settore di cui conosco un po’ come utente di cose ma del quale non ho una esperienza giornalistica di lunga durata.

La prima cosa che ho capito però è che per fare un giochetto del genere la cosa meno difficile è procurarsi un orologio. Alla fine basta entrare in un negozio e comprarsene uno, quello che si reputa più interessante, e fare la recensione. Il punto vero è un altro: occorre prima di tutto una cultura del settore. Che non vuol dire solo competenza tecnica ma anche di mercato. Bisogna capire come gira il fumo, tanto per cominciare. Quali sono le aziende grandi e quali le piccole. Quale il momento del mercato (cala? cresce?), quali le tendenze, cosa andava dieci anni fa e cosa va adesso. Bisogna saper riconoscere una innovazione distruttiva da una incrementale, un revival da una nuova tendenza.

Nel mio personale modo di fare il giornalista, che nasce in buona sostanza come percolazione dei maestri che ho incontrato, non ultimo Luca De Biase e da quella che a mio avviso è la sua principale intuizione e cioè l’esistenza di un “giornalismo di ricerca” che è differente da quello di inchiesta, bisogna studiare molto. Sempre. Altrimenti si fa “parachute journalism” di bassa qualità. Che poi è anche il motivo per cui ho smesso di occuparmi di queste storie lunghe per un po’: avevo bisogno di assimilare un sacco di informazioni e lasciarle decantare. Leggere libri, incontrare persone, parlare e riflettere.

Ci sono voluti sei mesi che sono stati in parte divertenti e in parte pieni d’ansia perché ero in ritardo con questa che considero una scadenza abbastanza importante dal mio punto di vista soggettivo, e che stava facendo incastrare malamente tutte le altre successive. Ho scoperto infatti, tra le altre cose, che lavoro in serie e non in parallelo: sono veloce e quindi può sembrare che mi occupo contemporaneamente di più cose, ma in realtà vengono una dopo l’altra in file ordinate, e se mi incastro a un incrocio poi si bloccano anche le successive.

Ok, da un lato fare questo pezzo che state leggendo è stato un viaggio psicanalitico nel mio modo di pensare e vivere la mia professione. Che è una cosa buona, visto che si tratta di una professione artigianale sempre al plurale: esistono una varietà di giornalisti e giornalismi possibili, basta intendersi su un minimo comune multiplo (che non credo sia solo l’iscrizione all’ordine nazionale) e siamo a posto.

Dall’altro è stata anche una ricerca. Infatti mi sono messo a guardare in maniera diversa quello che stavo continuando a fare tutti i giorni e a chiedermi come fare a trasferirlo in un altro ambito. Come si racconta un iPod o un iPad? E il nuovo iPhone? O un Mac mini da usare come media center? Ci sono elementi che possono essere utili per raccontare un orologio, che è poi un pezzo di metallo straordinariamente complesso e difficile da realizzare che ci teniamo sempre al polso? Cosa bisogna metterci dentro? Quali elementi di background e quali specifici del singolo prodotto sono rilevanti?

Ho trovato l’orologio che volevo: mi sono fatto guidare dal mio istinto e dalle origini familiari: sono fiorentino (in esilio più che decennale a Milano) e ho trovato un’azienda fiorentina che produce orologi. Questo mi è bastato come starter. Mi ha incuriosito e mi ha lanciato in quella direzione: non c’è solo il prodotto con la sua filosofia ma c’è anche una storia alla quale sento anche di essere in qualche maniera affine. Non me la rende necessariamente simpatica o antipatica, intendiamoci: bensì più semplice da capire.

Ho così cominciato a studiare, a leggere, a cercare. Ho trovato l’orologio perfetto e ho incontrato l’azienda, cioè le persone che sono l’azienda, che ho scoperto essere molto differenti da quelle nelle multinazionali hi-tech alle quali sono abituato o da quelle delle caratteristiche start-up di cui tanto si parla adesso. Non c’è bisogno di avere vent’anni per fare un’azienda piccola e innovativa. Anche perché i “cervelli” dietro Anonimo – Firenze Orologi sono più d’uno e tutti con caratteristiche molto diverse.

Ho raccontato la loro storia sul numero 2.3 (ottobre 2012) di La Vita Nova, il magazine gratuito tutto digitale di Nova24 Il Sole-24ORE disponibile solo per iPad. È un lungo articolo nella sezione “Storie” intitolato secondo me in maniera molto bella: “Per sapere che ora sarà” (ovviamente i titoli sono merito della redazione, mentre gli errori sono tutti colpa mia).

La storia in quella sede partiva dall’idea che anche un settore come quello dell’orologeria tradizionale sta cercando ancora una volta di reinventarsi. Era successo negli anni Settanta con l’arrivo degli orologi al quarzo, che avevano sostanzialmente distrutto un settore industriale antico, di pregio e in equilibrio apparentemente insuperabile. Poi negli anni Ottanta erano arrivati gli orologi svizzeri Swatch, creati da quel genio pazzesco che doveva essere Nicolas G. Hayek, uomo d’affari libanese recentemente scomparso che all’epoca doveva liquidare alcune aziende orologiere svizzere prossime alla chiusura e che, invece, con l’aiuto di un mix tra marketing e capacità produttiva della filiera svizzera degli orologi, ha creato ex novo un intero settore e un gruppo miliardario che possiede alcuni dei più importanti marchi dell’orologeria mondiale.

Infine, l’evoluzione degli ultimi anni, in cui è emerso un nuovo utilizzo dell’orologio all’ombra questa volta dei telefoni cellulari. L’utilizzo di questi apparecchi multifunzione, in grado di dare un orario ancora più preciso di quello fornito dai migliori apparecchi al quarzo, e di aggiungere altre funzioni come allarmi multipli programmabili, conti alla rovescia e altre amenità del tipo una volta raggiungibili solo nei Timex, nei Casio e in pochi altri “orologini al quarzo” ha dato una rimescolata completa al settore. Perché intanto tutto il mondo del lusso, della moda, degli accessori, si è consolidato sempre più velocemente attorno a pochi grandi gruppi multinazionali. E l’orologio ha perso quasi del tutto la sua funzione di segnatempo con un valore più che generazionale.

L’orologio aveva una sua funzione carattereristica nel contesto della famiglia allargata tradizionale: nel segnatempo le persone avevano la tangibile prova sia di un progresso tecnologico, che implicava l’idea del controllo del tempo che è l’elemento caratterizzante la società moderna a partire dalla rivoluzione industriale, sia l’espressione del bisogno di investire in un oggetto che fosse preciso e quindi costoso, in grado di rappresentare uno status duraturo da far ereditare alle generazioni successive, generalmente da nonni a nipoti. Attenzione: anche questo è un passaggio importante. Il salto è doppio, in modo tale che i figli dei nonni, cioè i genitori dei nipoti, potessero donare il proprio segnatempo alla generazione di nipoti successiva, cioè i figli dei propri figli. L’orologio in quel contesto era un capitale di status accumulabile.

Tutto questo è evaporato in pochissimo tempo: il progresso tecnologico ha “bruciato” la gran massa degli orologi di pregio prima da tasca e poi da polso (nati tra le due guerre) a favore di oggetti sempre più economici e costruiti con una logica di design esplicitamente “usa e getta” (anche perché le nuove collezioni stagionali e poi annuali di Swatch hanno avuto una funzione di far capire che l’orologio andava sostituito e non riparato, con lo stesso spirito con cui si cambiano i capi di abbigliamento dopo un paio d’anni anche se sono perfettamente funzionali e funzionanti) e il telefonino ha finalmente bruciato qualsiasi altro tipo di segnatempo, assumendo in sé anche questa funzione.

L’orologio da polso a quel punto non è certo scomparso ma si è trasformato in oggetto di lusso, legato più al marchio che non alla qualità, di moda, un generico “vanity watch” che non solo da un punto di vista femminile ma anche maschile è sostanzialmente diventato gioielleria e accessorio. Tra l’altro, in un’epoca in cui per gli uomini non c’è più un modo di vestire caratteristico (giacca e cravatta o casual? Scarpe scure, da passeggio, da barca, da trekking o da ginnastica? Camicia o felpa? Abiti da città in vacanza o da montagna in città?) l’orologio all’improvviso è diventato l’unico gioiello indossabile per esprimersi lungo una dimensione ulteriore. Tramite l’orologio si fa una dichiarazione di stato, che deve convivere a qualsiasi forma di abbigliamento, di taglio di capelli e di tribalizzazione del proprio corpo (tatuaggi e piercing).

Ok, siamo nel pieno della trasformazione: è materia di questi ultimi dieci-venti anni che sempre più grandi marchi di abbigliamento o di profumeria si sono rivolti a terzisti (o ad aziende interne ai grandi gruppi di cui sono parte) per farsi realizzare collezioni di orologi. Perché alla fine quel che conta non è l’ora, cioè il meccanismo che la indica, ma il marchio che l’orologio esibisce sulla facciata. I grandi de fashion&style hanno puntadto in due direzioni: Diesel, Dolce & Gabbana e tutti quelli con questo tipo di posizionamento sono andati verso l’orologio come accessorio di moda da esibire, mentre altri marchi, come Montblanc (lusso ma dal lato degli accessori), hanno investito addirittura nella realizzazione di un proprio laboratorio di orologeria e si sono spostate su prodotti progressivamente di fascia sempre più alta.

Ci sono clienti che sono “watchaholic” che posseggono decine di orologi dal valore di alcune migliaia di euro l’uno, seguendo una forma di collezionismo da nuova borghesia con forte capacità di spesa (i neo-ricchi della nostra società) di contro ai clienti “watchaholic” di fascia bassa, che posseggono magari una quarantina di orologi da poco prezzo (sotto i 500 euro) tra D&G, Emporio Armani, Fossil, Police e così via.

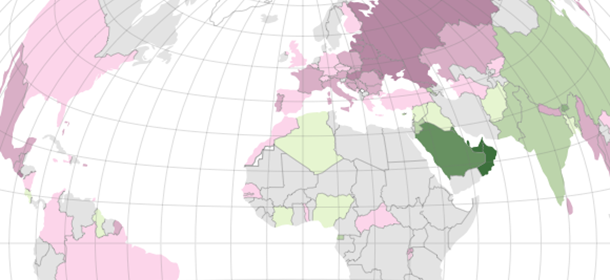

Poi ci sono varie fasce di mezzo: in Asia ad esempio, accanto all’emergere di una nuova classi di ricconi (fenomeno della globalizzazione) c’è comunque anche una tradizione antica e piuttosto ampia di utilizzo dell’orologio come status-symbol sociale. Una specie di oggetto a cui ricorrere per chiarire che si svolgono attività di pregio e si guadagnano abbastanza soldi, che si è sufficientemente educati e dotati di buon gusto da amare il bello (maschile) che può stare solo al polso. Corea del Sud, Thailandia, Vietnam, Indonesia, Malaysia e decine di altre aree attorno al Sud-Est asiatico e alla cultura imperante della Cina e a quella del Giappone, sono esempi lampanti.

Tuttavia, questo fenomeno è ancora più chiaro se si va a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, o in Kuwait, Arabia Saudita e nelle altre aree del Medio Oriente. Laggiù si impara piuttosto rapidamente che, in un mondo in cui tutti indossano i camicioni bianchi chiamati dishdasha o thobe, l’orologio e le scarpe sono un tentativo di mostrare chiaramente il proprio status ma anche di ornare il proprio corpo e di esprimere la propria individualità (spesso in termini di omogenizzazione con il gruppo).

Forte di tutte queste consapevolezze acquisite studiando e ricercando il senso dell’orologio tradizionale, basato su meccanismi meccanici a carica manuale o automatica, anziché al quarzo, in un’epoca di tecnologia al silicio su microchip, incontro tre personaggi che hanno avuto il potenziale di aprirmi un mondo ulteriore. Facendomi scoprire ad esempio che la tradizione orologiera che diamo per scontata essere svizzera è in realtà più antica e apparteneva in buona parte a Francia e Gran Bretagna (e in parte alla Germania) oltre che all’Italia, che però come racconta molto bene Carlo Cipolla nel suo “Le macchine del tempo” è stata dimenticata alla fine del Rinascimento, vero e proprio periodo nero della storia dell’Italia in cui si potrebbero ricercare molte altre cause di ritardo e sottosviluppo del nostro Paese, questione meridionale inclusa. Una ricerca ricchissima di spunti e suggestioni, insomma.

Dopo aver intervistato telefonicamente un gentilissimo David Cypers, l’amministratore delegato di Firenze Orologi, l’azienda che ha rilevato il marchio Anonimo creato nel 1997 dall’ex manager di Ferragamo, Federico Massacesi, vado a Firenze a incontrare Antonio Ambuchi, il designer e artigiano dietro alla progettazione di decine di modelli intriganti di segnatempo, vero Enrico Salgari dell’orologeria fiorentina, e il nume tutelare di tutto questo mondo, cioè il colonnello in pensione Dino Zei.

Ambuchi mi fa fare uno dei più straordinari giri all’interno di una piccola azienda appollaiata sulle colline circostanti Firenze, a Lastra a Signa, e mi porta poi sul viale dei Colli a incontrare Dino Zei, ex ufficiale della Marina Miliare che ha preso negli anni Settanta la guida della ditta Panerai (produttori di apparati per la Marina stessa) e poi, durante la crisi di commesse militari seguita alla fine della Guerra fredda, ha “scoperto” il mercato degli orologi inventandosi letteralmente uno dei marchi di maggior potenza degli ultimi anni. Nel 1997, per cercare di salvare la Panerai tecnologica dal fallimento ha venduto il marchio da lui stesso ideato per gli orologi, la Officine Panerai (che riecheggiava le sempre fiorentine Officine Galileo) a Cartier, all’epoca parte del gruppo svizzero Vendôme e oggi parte del gruppo sempre svizzero Richemont. Questi ultimi hanno spostato magazzino e marchio in parte a Milano e soprattutto in Svizzera, iniziando a progettare nuove evoluzioni ed omaggi degli orologi pensati originariamente per i subacquei della Marina Militare degli anni Trenta e Quaranta (la ditta Panerai era nata nel 1860) e ripresi da Zei nei primi anni Novanta.

Dino Zei ha ritrovato un ruolo da nume tutelare e da “firma” per alcune delle linee di maggior successo di Anonimo Firenze Orologi. Gli orologi con il suo marchio sono infatti quelli pensati come evoluzione del concetto di alta orologeria nel mondo del lusso ma sempre collegato all’idea di orologi robusti e funzionali. Invece l’idea di Anonimo così come l’aveva pensata Federico Massacesi nel 1997 era quella di mettere insieme gli “anonimi” artigiani delle Officine Panerai (sostanzialmente Ambuchi e due altri), per produrre una nuova generazione di orologi funzionali, umili, di straordinaria qualità costruttiva e privi di un marchio esplicitamente riconoscibile per limitarne il costo. Più della metà del prezzo dei grandi marchi (al netto delle gigantesche commissioni richieste dai rivenditori autorizzati, che superano il 40% e in alcuni casi il 50%) è infatti imputabile agli investimenti pubblicitari (fatta salva la creazione di orologi realizzati con materiali e pietre preziose, cioè diamanti e oro).

La cosa ha molto senso, se ci fate caso un attimo. Perché l’orologio di lusso si differenzia dai molti altri apparecchi esistenti sulla base della sua immagine, che deriva da visibilità e posizionamento. Rolex, Omega e altri marchi di super-prestigio sono considerati tali infatti perché c’è da cinquant’anni a questa parte una fortissima esposizione innanzitutto del loro marchio. E non è un caso se l’Italia sia così reattiva sia nei confronti dei marchi della tecnologia (Apple e gli iPhone) che di quelli dell’orologeria (il nostro è il quinto mercato al mondo per l’orologeria).

Ci sono moltissime cose che ci siamo detti quel giorno con Dino Zei e Antonio Ambuchi, così come molte sono quelle che ci eravamo detti con David Cypers. Le riprenderò più avanti. Per adesso basta così. Avrete capito che recuperare un’azienda che si fa interprete e continuatrice di una tradizione bisecolare che viene dalla tua città, che scopri essere stata uno degli epicentri durante il Rinascimento del modo in cui è stato inventato l’orologio moderno (basta vedere Lorenzo della Volpaia, amico di Leonardo da Vinci e creatore dell’orologio planetario per Lorenzo de’ Medici ancora esposto al Museo di storia della scienza di Firenze), per me è stata una fortissima emozione. A questo punto, restava solo da capire quale orologio provare e come.

La prima scelta è stata abbastanza semplice: caratteristica fortissima del lavoro di questi artigiani fiorentini, come pure dei loro colleghi in tutto il resto del mondo ad eccezione della Svizzera, è investire molto sulle lavorazioni dei materiali per la cassa, i cinturini, i quadranti. Invece, il movimento meccanico (letteralmente il cuore pulsante dell’orologio) è fornito da aziende specializzate svizzere. Come mi spiegava Dino Zei, inutile competere con gli svizzeri sui movimenti, richiederebbe investimenti di ricerca e sviluppo enormi e non porterebbe a risultati apprezzabili. Meglio fare di necessità virtù e concentrarsi sul resto. Dove invece è forte la tradizione di lavorazioni di meccanica fine e di precisione fiorentina.

Citavo le Officine Galileo, dove aveva peraltro lavorato il padre di Ambuchi, ma c’è anche una tradizione di primo novecento comune anche ad altre parti d’Italia come Milano in cui si lavorava alla creazione di casse di orologi da montare con movimenti svizzeri acquistati all’ingrosso già assemblati o come ébauche (cioè componenti sciolte e non ancora assemblate) o con modifiche fatte da terzisti o dall’azienda stessa. Siccome sono i materiali “speciali” o innovativi della cassa a fare la differenza, ho scoperto che uno di questi era un vero e proprio marchio di fabbrica per Anonimo, che segue la tradizione dei subacquei della Marina Militare e ha firmato un accordo con la Cooperativa Nazionale Sommozzatori e produce quindi orologi che stanno bene nell’acqua di mare e a forte profondità. Il bronzo.

Anonimo segue poi la tradizione di Panerai di progettare orologi molto grandi e semplici (con poche “complicazioni”) perché adatti a un pubblico di persone che li utilizza sul campo, cioè sott’acqua. I “grandi quadranti” privi di orpelli e ornamenti (anche della lunetta rotante con indicata una scala del tempo che gira solo in senso anti-orario e che serve a programmare i tempi di immersione, caratteristico di tutti i Rolex Submariner o dei Sea Dweller) erano parte di quell’idea di “orologio virile” per “un uomo che vuole riprendere in mano la propria vita” di cui mi parlava Dino Zei. Quindi il fatto che l’orologio fosse di un diametro di 43 o più millimetri era quasi un dovere. Si tratta di una misura che è una enormità rispetto agli orologi realizzati fino a pochi anni fa, ed è stata proprio la Panerai di Zei e poi del gruppo Richemont a creare la nuova tendenza. Oggi quasi tutti gli orologi di pregio hanno fatto una “cura ingrossante” e in alcuni casi sono diventati delle padelle inguardabili di 47, 49, persino 52 millimetri. Per quanto mi riguarda, grazie al fatto che ho polso abbastanza grossi e una corporatura robusta, non è un problema indossare un orologio XL.

Infine, quale modello scegliere? I costosissimi “Professionale” (più di ottomila euro), gli originale “Militare”, i vari altri modelli esistenti ma probabilmente non più disponibili (Anonimo direttamente o tramite i modelli firmati Dino Zei ha circa 96 modelli prodotti in serie limitate più varie serie speciali, per un totale di 25mila segnatempo prodotti in circa 15 anni) o i buoni vecchi “Millemetri”?

La scelta è caduta sul Millemetri, il più “paneraioso” della collezione Anonimo e anche il primo ad essere stato realizzato, utilizzando la penna dello stesso designer che aveva in effetti ridisegnato pochi anni prima la generazione di Panerai pre-Vendôme sulla base dei vecchi disegni e delle fotografie degli orologi Panerai di subito prima e subito dopo la guerra. In bronzo, capace di immergersi fino a una profondità di mille metri (da cui il nome).

Meglio ancora: una serie limitata, visto che poi tutti gli orologi di Anonimo, anche quelli di fascia relativamente bassa e con i prezzi “di entrata” del catalogo, sono prodotti in un numero circoscritto di esemplari. La scelta è caduta su un modello di Millemetri chiamato Japan Limited Edition perché ordinato da un gioielliere giapponese in 50 esemplari e caratterizzato da un quadrante nero con un giglio fiorentino alle ore sei del quadrante.

Mi aveva stregato l’idea di parlare di oggetti che definissero lo statuto di chi li porta in modi differenti: sono da un lato segnatempo, ma anche gioielli e oggetti di lusso, ma anche strumenti da esibire come loghi per stabilire una relazione di marca. Però hanno la caratteristica del pregio tecnologico e dell’unicità, della serie limitata. Cioè quella dimensione artigianale oltre che meccanica, che fa da contraltare alla produzione di oggetti di lusso in grande serie. Rolex e Omega producono alcuni milioni di pezzi l’anno e a quel punto prevale lo status della marca alla ricercatezza dell’opera artigiana. Sto dicendo che è un po’ come cercare un computer fatto su misura da un artigiano e designer anziché comprare l’opera di design industriale riprodotta in milioni di esemplari di Jonathan Ive. Ha senso, perché stiamo parlando di orologi meccanici con finiture di pregio e messe in marcia individuali, di apparecchi cioè che sono in contraddizione con l’idea stessa di produzione in serie illimitata.

A questo punto, fatto tutto, rimaneva solo da provare l’orologio. Cioè capire cosa serve sapere e fare per scrivere la recensione. Ma visto che sta venendo una cosa un po’ lunga, ne parliamo la prossima volta.