Clelia, la contadina che ricamava parole

A Pieve Santo Stefano, al confine tra Toscana, Umbria e Romagna, c’è un archivio pubblico in cui sono conservati più di 8 mila diari, quaderni di memorie e lettere. Sono scritti popolari, di gente comune («non solo chi è eccezionale si lascia dietro una storia», diceva la mia amatissima prof in un libro che ha cambiato la vita a una mia amica): raccontano vite, storie e attraverso quelle vite e quelle storie anche la Storia. Pieve Santo Stefano venne completamente distrutta durante la ritirata dei tedeschi, nel ’44, e fu ricostruita grazie al piano di edilizia popolare voluto da Amintore Fanfani, che era nato lì. Il suo busto sta nella piazza che si attraversa prima di arrivare al museo che contiene le installazioni con alcuni dei diari conservati fisicamente nell’archivio.

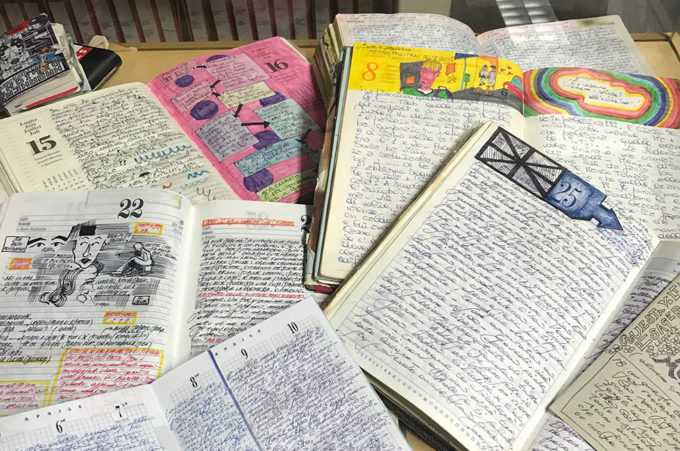

Alcuni diari conservati allArchivio diaristico nazionale fondato da Saverio Tutino a Pieve Santo Stefano.

Stare in quel museo (che è famoso ed è frequentato da molti registi e artisti) non è per niente facile. Si ha la sensazione di entrare senza permesso in casa d’altri, di aprire i cassetti dei comodini nelle loro camere da letto, di ficcare il naso tra le cose scritte in solitudine, solo per sé. Lo so, non sembra una cosa bella, ma da quando l’archivio è stato fondato, nel 1984, quelle pagine sono state donate dagli autori e dalle autrici o dalle persone vicine a chi le ha scritte e che le hanno conservate o ritrovate tra la polvere di una soffitta. Questo solleva un po’, e il museo è stato pensato e realizzato con molta delicatezza. Mentre ci si muove lì dentro, in punta di piedi, il cuore continua comunque a stringersi. Si possono vedere e ascoltare le storie di chi ha vissuto l’occupazione, di chi è stato costretto ad emigrare, di donne che hanno affidato alla scrittura la violenza che subivano dal marito e di chi avrebbe poi fatto parte del movimento femminista, di chi venne fucilato, giovanissimo, alle Fosse Ardeatine, di chi venne perseguitato o di chi visse un amore impossibile.

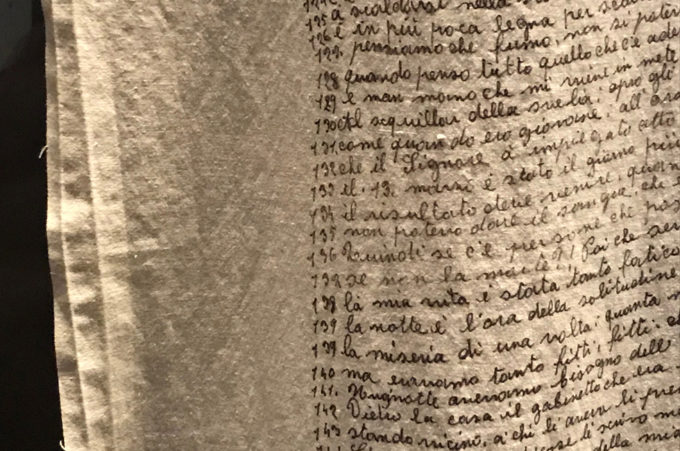

Nell’ultima stanza del museo c’è un grande lenzuolo matrimoniale, appeso dentro una teca. Una specie di sindone scritta fitta fitta, con le righe numerate. In alto al centro c’è un’immagine sacra, ai lati due fotografie, e un titolo: “Gnanca na busia” (“Nemmeno una bugia”). Quel lenzuolo contiene una vita intera, quella di Clelia.

Il lenzuolo di Clelia Marchi al Piccolo museo del diario di Pieve Santo Stefano.

Clelia Marchi aveva 74 anni quando arrivò a Pieve Santo Stefano da un paesino in provincia di Mantova, Poggio Rusco. Era il 1986, aveva preso il treno per Arezzo, poi la corriera, aveva le trecce attorcigliate ed era vestita a festa. E il suo lenzuolo ce l’aveva sottobraccio, impacchettato. Era nata nel ’12 ed è morta nel 2006, dopo aver perso quattro figli su otto, dopo aver vissuto due guerre mondiali e la miseria. Nel 1972, il marito Anteo, conosciuto a quattordici anni e amato a sedici, morì in un incidente stradale.

Nelle sue notti di dolore, Clelia cominciò a fare insieme una cosa che aveva fatto da sempre, cucire, e un’altra che non aveva fatto mai, scrivere. Rammendò in quel lavoro quotidiano la sua vita di prima e quella nuova, segnata dall’assenza dell’amore. Cominciò così a raccogliere fogli, foglietti e cartoncini, a cucirli per farne dei quaderni e a ricamarli. E scriveva, scriveva e scriveva, di sé, del paese, incollava fotografie e ritagli di giornale. Scriveva nello stesso modo in cui si piange, di continuo, senza freno: «A peso: chili e chili di quaderni» decorati e rilegati all’uncinetto con lane colorate.

Le pagine di uno dei diari di Clelia Marchi conservati all’Archivio diaristico nazionale.

Una notte, rimase senza carta. Aprì l’armadio, prese un lenzuolo del corredo, si posò un cuscino sulle gambe, ci stese sopra il lenzuolo e ricominciò a comporre sulla tela, un po’ in prosa, un po’ in poesia, un po’ in dialetto e in un italiano che si scrive così come le parole si dicono (aveva frequentato le elementari solo fino alla seconda, e solo d’inverno). Ci mise due anni, a finirlo.

«Care persone Fatene Tesoro Di Questo Lenzuolo Che C’è Un Po’ della Vita Mia». Così, inizia il lenzuolo. Clelia raccontò dei suoi tanti fratelli, della mamma che andava a lavorare per mandarli a scuola, di lei che badava ai più piccoli e che metteva insieme pezzi di vestiti con la canapa e che fino a tarda ora, fin da piccola, stava alzata per filare le lenzuola. Scrisse del lavoro nei campi, quando si pestavano gli escrementi caldi delle vacche, durante l’inverno, per scaldarsi i piedi, dei pranzi a base di mezze fette di polenta e di mezzi fichi. E poi, di Anteo, che incontrò mentre legava la paglia da quel padrone dove il padre era contabile:

«(…) una volta che ci sono andata a legare la paglia: non avevo visto chi c’era da l’altra parte della macchina: o chi mi all’ungava il filo di ferro; ò guardato, era un uomo bello, biondo, con gli occhi azzurri (…) dopo .6. mesi è venuto ad abitare proprio dove abitavo io; veniva a lavorare dal mio papà che era gastaldo del padrone: io le davo del voi perchè perchè io ero una bambina di fronte a lui; io avevo (14) anni e lui (25) ma io non avevo mai pensato; che quel bel ragazzo che avevo visto per la prima volta alla macchina; mi domandasse di fare la more; le ò detto se lo sa la mia famiglia; che voi siete vecchio: mi disse ma se ti piacio, parleremo di nascosto e quando avrai compiuto .16. ani si sposeremo»

Passarono due anni, erano arrivati i sedici: «Io stavo diventando mamma; tutti l’anno saputo, poco dopo siamo scappati». Andarono a casa dei parenti di lui, che erano ancora più poveri. Clelia partorì, rimase incinta di nuovo, lei e Anteo si sposarono, il secondo figlio morì di convulsioni, andarono a vivere da soli («avevamo solo: 25. lire e 25. chili di farina, 3 tovalie vecchie e un po’ di piatti vecchi anche l’oro»). E poi altri figli, l’ultima guerra, gli aeroplani che mitragliavano, le fughe nei fossi, la casa «con tanti buchi nel muro». E Anteo:

«(…) ne ò passato di tutti i colori, di ogni erbe un fascino: essere felici non è facile, mi sento molto vecchia, ò vissuto sempre in campagna, là mia vita è stata tanto faticosa; e dura; con mio marito ci siamo tanto amati, sono rimasta vedova quasi all’improvviso, mi sento vuota, finita, inutile, passo le mie giornate a piangere, non l’avrei mai pensato, che dopo .50. anni di matrimonio separarci così; tutte le mie tristezze le scrivo di notte, che poco dormo».

Per contenere tutto, i sacrifici e la fatica e il dolore ci vorrebbe un lenzuolo», scriveva Clelia: «largo, lungo come il mare».

Il lenzuolo di Clelia Marchi.

(Il lenzuolo di Clelia è stato pubblicato qualche anno fa, così come molti altri diari conservati nell’archivio, che se chiedete si può visitare: è poco lontano dal museo e le persone che se ne occupano hanno la gentilezza e la cura di chi tiene tra le mani, come un dono, tutti i giorni la vita degli altri).