Allora, ehm, parliamo, cioè, di parole riempitive

Le usiamo tutti, per prendere tempo e riordinare il discorso: ma c'è una ragione per cui le associamo soprattutto alle persone più giovani

Delle numerose sfide (o challenge) che circolano sui social, da qualche mese c’è anche quella in cui giovani statunitensi provano a parlare per un minuto cercando di non usare nessuna parola o espressione per riempire il discorso come “so”,“yeah”, “like”, “uhm”, “you know”, “I mean”, “basically”. Molti di loro cominciano a parlare e si rendono conto quasi immediatamente che è molto più difficile di quanto pensassero.

Nei commenti altri utenti raccontano di averci provato a loro volta, senza successo: scrivono che è impossibile, che per la prima volta si accorgono di quanto spesso usino quelle parole e che tentare di evitarle li affatica mentalmente. Espressioni del genere esistono in ogni lingua, anche in italiano, e le usiamo tutti mentre parliamo a braccio: per esempio “ehm”, “allora”, “raga”, “diciamo”, “tipo”, “cioè”, “ce”, “vabbè”, “insomma”, “praticamente”, “voglio dire”.

In linguistica si chiamano segnali discorsivi, marcatori del discorso o connettivi. A chi le pronuncia servono a organizzare il discorso prendendo tempo, con sfumature diverse in base all’interlocutore e al contenuto che si sta esponendo. Da chi non è pratico di linguistica sono soprattutto conosciute come “parole riempitive”, che “riempiono” quelle che altrimenti sarebbero pause nel flusso dell’eloquio; brevissimi momenti in cui il nostro cervello si prende il tempo per pensare a cosa dire, anche se in realtà non le usiamo soltanto quando cerchiamo la parola migliore per esprimere un concetto.

Le espressioni riempitive, fra l’altro, rendono un filo più complicato seguire un discorso per chi ascolta, e da alcuni vengono considerate un segnale di sciatteria o di scarsa conoscenza della lingua. Mentre sul primo punto non esistono molti dubbi, il secondo è decisamente più dibattuto.

– Leggi anche: Parole che usiamo in un modo o nell’altro

I segnali discorsivi, spiega Ilaria Fiorentini, professoressa di sociolinguistica all’Università di Pavia, hanno molte funzioni: una persona può usarli per segnalare che è arrivato il proprio turno nella conversazione (“allora”), per richiedere attenzione (“senti”), o ancora per cedere la parola a qualcun altro (“no?”, “eh, capito?”). Anche l’interlocutore che sta ascoltando li usa: per interrompere l’altro, o per dare conferma all’altra persona del fatto che si sta prestando attenzione (“mh-mh” o “eh”).

Non sono strategie sempre consapevoli: i segnali discorsivi vengono usati inconsciamente, come del resto molti altri elementi del linguaggio verbale e non verbale, ed è questo il motivo per cui molte persone non si accorgono quanto spesso le utilizzano, proprio come gli utenti della challenge di TikTok. Fiorentini racconta inoltre una conseguenza buffa della loro natura meccanica: possono emergere anche quando parliamo un’altra lingua. Per un madrelingua italiano che sta sostenendo una conversazione in inglese è più probabile incepparsi e dire “cioè” che usare l’equivalente inglese “I mean”.

I segnali discorsivi esistono in tutte lingue, anche in quelle segniche come la LIS (la lingua dei segni italiana) e nei dialetti regionali, come “neh?” in piemontese, che si può tradurre come “vero?” oppure “no?”, ed è una richiesta di conferma e coinvolgimento dell’ascoltatore alla fine di una frase.

– Leggi anche: “Ovvero”, ovvero la parola più difficile da interpretare in una legge

La linguistica le studia più o meno dagli anni Ottanta, e in questi decenni si è capito che si sviluppano a partire da parole già esistenti – anche da categorie grammaticali molto diverse – che si sono fissate in una certa forma: “diciamo” viene dal verbo dire coniugato alla prima persona plurale del presente, “allora” da un avverbio di tempo, e “tipo” da un sostantivo. Le linguiste italiane più conosciute per i loro studi iniziali sui segnali discorsivi sono Monica Berretta e Carla Bazzanella, quest’ultima autrice anche della loro voce nell’enciclopedia Treccani.

Non esistono stime sui segnali discorsivi più utilizzati da chi parla italiano, ma molti degli studi più recenti di linguistica italiana attingono da un’enorme banca dati, KIParla, curato da cinque linguisti e linguiste delle università di Bologna e Torino. Contiene conversazioni in italiano parlato registrate negli ultimi dieci anni ed è in continuo aggiornamento: insieme a “diciamo”, “allora”, “quindi” e “comunque” uno dei segnali discorsivi più diffusi dai parlanti dell’italiano è la particella “cioè”, che è un po’ speciale per molti motivi.

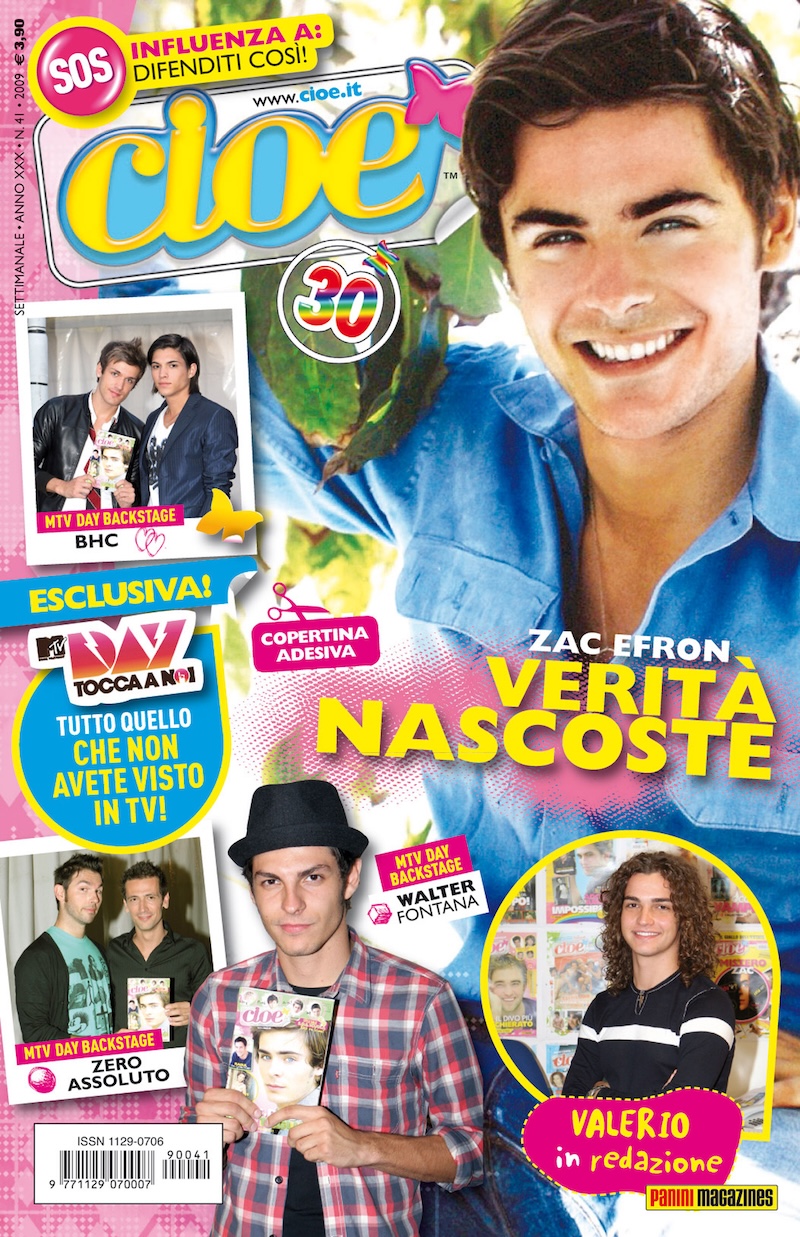

Fiorentini spiega che “cioè” – così come anche “tipo” e “nel senso” – ha molte funzioni: serve a «precisare meglio una cosa appena detta, ma anche ad attenuare il tono o la portata di quello che si è appena detto». È anche una parola che viene associata alla generazione degli e delle adolescenti cresciute negli anni Ottanta e Novanta, perché la usavano con particolare frequenza nel parlato quotidiano. Non a caso, anche l’omonimo settimanale italiano Cioè deve il suo nome proprio a questa espressione.

– Leggi anche: Cioè, un vecchio giornale per giovanissime

Copertina del settimanale Cioè in occasione dei 30 anni di pubblicazione, 30 settembre 2009 (ANSA)

La presenza molto forte di una parola o di un’espressione nella lingua in cui si esprimono le persone più giovani ha spesso come effetto collaterale quello di renderla ostile agli occhi delle generazioni più adulte, che la associano a una presunta scarsità di proprietà linguistica. “Cioè” è stata uno dei casi più famosi: nel tempo è stata percepita come un sintomo di imprecisione o di povertà espressiva. Questa impressione è legata anche al fatto che la particella viene spesso usata in frasi aperte, in cui il parlante riformula, ripensa a quanto detto, cambia il proprio tono.

Tuttavia Fiorentini sottolinea due punti. Il primo è che demonizzare i segnali discorsivi è sbagliato. Li usa chiunque, tutti i giorni, e sono essenziali nella conversazione. Per esempio fanno capire come sta procedendo l’interazione: se l’altro segue il filo, oppure se bisogna spiegare meglio qualcosa.

Il secondo è che sebbene sia vero che alcuni segnali discorsivi appartengono solo alla lingua parlata prevalentemente dalle persone più giovani, come “raga” o “amo”, questo succede perché il linguaggio giovanile è più vivace e dinamico rispetto a quello delle generazioni più adulte. Anche le persone più anziane, insomma, usano molti segnali discorsivi: ma il fatto che vengano impiegati nelle conversazioni fra adulti alle loro orecchie li legittima.

Tuttavia è vero che i segnali discorsivi vengono usati a volte in maniera un po’ pigra, con scarso rispetto di chi deve capire un discorso senza condividere esattamente tutti i codici linguistici di chi parla. Una relazione di lavoro o di studio raccontata a parole e condita da decine di “eehhh”, “cioè”, “tipo”, è semplicemente più difficile da seguire.

La linguista Vera Gheno suggerisce poi che un buon esercizio per evitare di usare troppi segnali discorsivi può essere quello di provare a parlare per alcuni minuti evitando intenzionalmente i segnali discorsivi, come nella challenge circolata sui social. Ma soprattutto, sostiene, è importante liberarsi dall’idea di «riempire tutti gli spazi, che sia necessario sempre distinguersi per velocità, come se un momento di silenzio o di riflessione potesse pregiudicare la fluidità del proprio discorso». Al contrario, una breve pausa per rallentare il flusso del discorso può servire allo stesso modo a prendere tempo e a riordinare il resto dei concetti.

– Ascolta anche: Amare parole – Vietare le parole