I miei colloqui di lavoro con l’AI

«Negli ultimi dieci anni ho avuto modo di assistere in prima persona alla deriva sempre più impersonale dei processi di selezione nelle aziende tech. Dalle persone che esibivano un distacco gelido fino alle interviste senza intervistatore e alle insopportabili, goffe selezioni via chatbot»

Il 13 agosto 2003, l’allora sedicenne Peter Morley-Souter, alias TangoStari, disegnò una vignetta satirica destinata a entrare nella storia di Internet. Ormai conosciuta come Regola 34, recita: «Se qualcosa esiste, allora ne esiste una versione porno. Nessuna eccezione». Ripensavo a questa frase qualche giorno fa, leggendo che sempre più aziende stanno siglando contratti con startup che sviluppano agenti conversazionali basati su sistemi di intelligenza artificiale. Questi agenti possono essere incaricati delle mansioni più disparate.

Conosciamo già il loro impiego nel telemarketing e nel servizio clienti. Di recente, però, hanno iniziato a promettere di rivoluzionare anche una mansione che, almeno nel contesto aziendale, rappresenta l’ultimo baluardo dell’umano, dell’incontro e della comunicazione tra persone: i colloqui di lavoro. Questo fa pensare che le aziende, soprattutto quelle del settore tecnologico, sembrano oggi inseguire una versione aggiornata di quel celebre mantra-meme del 2003: se qualcosa esiste, allora deve assolutamente esistere anche una sua versione AI. Nessuna eccezione.

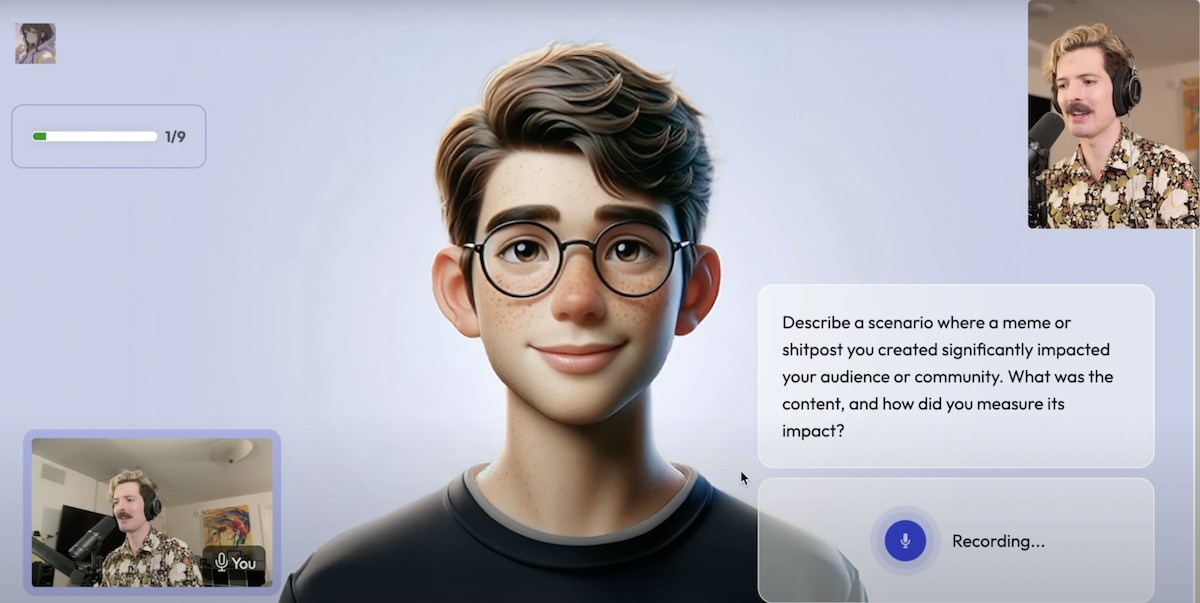

Da qualche mese, su YouTube hanno cominciato a circolare numerosi video di ragazze e ragazzi, per lo più nordamericani, alle prese con colloqui di lavoro condotti proprio da questi agenti conversazionali. Hanno voci iperrealiste, a volte forse un po’ troppo suadenti. Pongono domande e controdomande sorprendentemente pertinenti. In alcuni casi — i più esilaranti, ma anche i più distopici — l’agente va in tilt, si blocca, non risponde più, o ripete in loop una singola frase, o una parola soltanto, in modo del tutto incoerente, lasciando il candidato spiazzato, incerto su come proseguire. Al di là dell’effetto comico di questi video, sui volti dei malcapitati si legge chiaramente un misto di imbarazzo, scoraggiamento e frustrazione. In un caso più sfortunato degli altri, a seguito dell’improvviso crash dell’agente AI, il candidato riceve dopo qualche ora una email anch’essa autogenerata che gli comunica di non essere stato selezionato.

Sebbene non mi sia ancora capitato di essere intervistato da un agente AI, guardando questi video mi sono tornate alla mente un paio di esperienze di colloqui di lavoro che avevano già sortito lo stesso senso di imbarazzo, straniamento e frustrazione. Esperienze, anche quelle, segnate da una totale, o quasi totale, indifferenza per l’aspetto umano: la stessa indifferenza che molte aziende tecnologiche mostrano da tempo nei processi di selezione del personale e che ora, con l’introduzione degli agenti AI, viene sempre più il sospetto sia una scelta consapevole, piuttosto che un caso.

Ricordo un colloquio di lavoro per una grande multinazionale del settore turistico, nella primavera del 2013. In quei mesi, cercavo di fare leva su alcune esperienze di scrittura maturate nei quattro anni precedenti per reinventarmi come copywriter e scrittore di contenuti. Il dipartimento marketing di quell’azienda cercava proprio un copywriter italiano di base a Berlino. Sulla carta, era il ruolo perfetto per me. Mandai il mio curriculum e, nel giro di pochi giorni, mi invitarono a un colloquio.

Era la classica giornata primaverile berlinese: calda e fredda allo stesso tempo, di quelle in cui il sole splende ma non sai bene cosa indossare per non sudare né prenderti un italianissimo colpo d’aria. L’ufficio era a venti minuti di bicicletta da casa mia. Indossavo la camicia più elegante che avevo, fatta su misura dieci anni prima per il matrimonio di mia sorella. Durante il tragitto in bici, potevo sentire che la mia schiena si stava irrimediabilmente inzuppando di sudore a causa dello zaino. Così, una volta arrivato all’ufficio, evitai di toglierlo nel tentativo di tenere nascosta il più possibile quell’enorme macchia di sudore.

Mi presentai al portinaio, un uomo mediorientale sulla cinquantina, profumatissimo e appena rasato. «Sono qui per un colloquio», dissi, scandendo poi il mio nome. Lui controllò sul computer, annuì e mi indicò l’ascensore. «Terzo piano», disse. «Una volta arrivato, prosegui a destra e aspetta nella sala d’attesa finché non ti chiamano». Infine mi sorrise: «Buona fortuna».

Arrivato al terzo piano, nella sala d’attesa vidi due ragazze sedute ad aspettare. Immaginai fossero lì per lo stesso motivo. Presi posto accanto a loro, salutandole in italiano, ma non ricevetti alcuna risposta. Sembravano tesissime, rigide almeno quanto la finta pianta di banano nell’angolo destro della sala d’attesa, appena sotto l’insegna luminosa bianca e blu dell’azienda.

Per fortuna quell’attesa silenziosa finì presto quando, dopo appena dieci minuti, sentii chiamare il mio nome da una stanza, e vi entrai.

Due persone — un recruiter e la team lead — erano sedute dietro una lunga scrivania. Alle loro spalle, una libreria IKEA bianca e vuota, un vecchio proiettore scollegato su uno sgabello di legno e una lavagna su cui si leggevano ancora gli appunti sbiaditi di una riunione precedente. Tutto era inondato da una luce al neon esagerata, nonostante fosse pieno giorno — sarebbe bastato aprire le tende. Nessuno dei due si alzò per salutarmi. Nessuna stretta di mano. Mi guardarono a malapena. Il recruiter si limitò a indicare con un cenno l’unica sedia di fronte a loro. Mi sedetti. Il colloquio cominciò così.

Risposi prontamente alle prime domande, ma presto mi resi conto che qualcosa non andava. I due sembravano annoiati a morte dalle mie risposte. Avevano forse notato le mie ascelle pezzate e ne erano disgustati? La team lead leggeva una domanda dopo l’altra da una cartellina, ma senza il minimo interesse per quello che avrei risposto. Anche il recruiter, un tipo grassoccio di origine indiana, poteva avere tra i trenta e i cinquant’anni, sembrava distratto. Continuava a controllare i suoi due iPhone e a bere da una bottiglia da due litri di Coca-Cola, già mezza vuota. Forse erano soltanto stufi di ripetere quella trafila ancora e ancora, sempre uguale. Ero solo uno dei tanti per loro, forse troppi.

Le cose precipitarono del tutto quando, accorgendomi di un loro lungo silenzio dopo una mia risposta, sorridendo imbarazzato chiesi se mi stessero ascoltando. La team lead rispose, seria: «Lo faremmo se solo ci dicessi qualcosa di più concreto». Fosse successo oggi, avrei ringraziato per il loro tempo e sarei uscito da quell’ufficio immediatamente. Ma avevo un disperato bisogno di quel lavoro. Sorvolai con un sorriso e trovai il modo di parlare della mia esperienza di lavoro dell’anno precedente come drammaturgo. I due si scambiarono uno sguardo perplesso, come se non avessero capito. La donna mi chiese, quasi infastidita: «Cosa intendi per drammaturgo?». «Intendo scrittore di testi teatrali», balbettai un po’, colto alla sprovvista da quella strana domanda. «L’ho fatto per un paio d’anni». E lì per lì decisi di aggiungere: «Scrivo in italiano, francese e inglese», nel tentativo di giocarmi un’altra carta: la conoscenza di tre lingue.

La donna sorrise come si sorride al disegno maldestro di un cavallo fatto da un bambino. Per un attimo pensai di essermi espresso male. Forse avevo sbagliato a pronunciare quella parola: playwriting. Erano loro i madrelingua, non io. Provai di nuovo: «Playwriting», forzando un accento british questa volta, come se potesse in qualche modo dare alla parola una credibilità maggiore. Nonostante la donna fosse americana.

«Va bene, allora… puoi farci un esempio di drammaturgia?» «Non credo di capire», risposi. «Cosa intende per esempio?» «Un esempio di drammaturgia», ripeté la donna freddamente. Non più una domanda, ma un ordine: la mia prima task da eseguire lì e subito, per dimostrare il mio valore.

Cominciai a sudare ancora più di prima. Non avevo mai incontrato qualcuno che non conoscesse il significato di quella parola. Decisi di andare sul sicuro: «Come Pinter o Beckett…». I primi due drammaturghi di fama mondiale che mi vennero in mente. In fondo, entrambi avevano vinto il Premio Nobel per la letteratura. Come me, insomma.

Niente da fare. Il recruiter addirittura alzò di colpo lo sguardo dai suoi due telefoni e sbottò, ridendo: «Chi?!». Se non altro, avevo conquistato la sua completa attenzione. Peccato che fosse per i motivi sbagliati. Stavo diventando un aneddoto divertente da raccontare ai suoi colleghi durante la prossima pausa caffè.

Tentai comunque di chiarire: «Samuel Beckett, il teatro dell’assurdo…». Pochi giorni prima, al mercatino di Mauerpark, avevo visto uno stand che vendeva magliette con il volto di Beckett. Non era poi così di nicchia, pensai. Ma ancora una volta, mi sbagliavo. Il recruiter ripeté, sempre ridendo, «Assurdo?!» come se fosse una parolaccia.

Era chiaro che arrivavamo da due mondi diversi, parlavamo lingue diverse: io cercavo disperatamente un contatto, loro tiravano dritto come fossero automi.

Non erano passati neanche dieci minuti dall’inizio del colloquio ed ero già esausto. Con la voce svuotata di ogni emozione, dissi: «Shakespeare. Shakespeare era un drammaturgo». «Ahhh!» esultarono contemporaneamente i due. Finalmente un nome che conoscevano. Tirammo tutti un sospiro di sollievo. «Bene, bene», disse la team lead, liquidando l’episodio. Ma alla fine non andò poi così bene, visto che tagliarono corto e in meno di venti minuti mi congedarono. Sipario giù.

Ringraziai per il loro tempo, loro rimasero immobili, seri, nel silenzio al neon di quella stanzetta triste, mentre io infilavo lo zaino sulle spalle in tutta fretta per nascondere di nuovo la schiena bagnata prima di lasciarli. Le mie guance erano in fiamme. Nel corridoio chiesi a un ragazzo dove fosse il bagno. Una volta che l’ebbi raggiunto, mi sciacquai il viso con acqua fredda. Ricordo che in quel bagno c’era musica techno ad alto volume, decisamente fuori luogo. O forse ero io fuori luogo? Dov’ero finito? Presi qualche foglio di carta dal dispenser, mi asciugai la faccia, poi cercai di tamponare il sudore passando altre salviette sotto la camicia.

Un paio di giorni dopo ricevetti una notifica automatica, un copia-incolla via email con il mio nome scritto male, «Emmanuel», con il quale mi informavano che ero stato scartato.

Nei successivi dodici anni, ho avuto modo di assistere in prima persona alla deriva sempre più impersonale dei processi di selezione nelle aziende tech. Da quella prima esperienza, ancora in presenza, in un ufficio reale con persone in carne e ossa ma che esibivano un distacco gelido, condiscendente, inumano; fino a versioni sempre più digitalizzate di quello stesso distacco, ancora più alienanti e per certi versi più violente: dai sistemi che chiedono di inserire manualmente tutti i dati personali, titoli di studio, esperienze di lavoro, che potrebbero benissimo leggere dal curriculum allegato; alle insopportabili, goffe selezioni via chatbot. Ne avrei a decine da raccontare.

Ci tengo però a ricordarne un’altra in particolare. Risale al marzo 2019. Avevo appena inviato una candidatura a un’azienda del settore finanziario, sempre a Berlino. Una banca. Avevo fatto un’application per una posizione come ricercatore di marketing e design, a fronte di alcune certificazioni che avevo preso in quegli anni e che mi avevano portato a lasciare il mondo del copywriting. Un paio di giorni dopo l’invio della candidatura, ricevetti una email da un’altra azienda, arruolata da questa banca con l’incarico di effettuare lo screening iniziale dei candidati.

«Congratulations, Emanuele! You’ve made it to the next step of the hiring process. We would like you to answer a few questions in a One-Way Video Interview on Spark Hire. Here are the details for your interview: One-Way Video Interview. Due by: March 25, 2019 at 11:00 PM UTC».

Spark Hire è un’azienda che dal 2012 offre quelle che definisce One-Way Video Interview: un servizio che richiede ai candidati di registrare un video mentre rispondono a una serie di domande preimpostate. Nessuna persona dall’altra parte. Nessuna interazione. Solo il candidato, armato del suo sorriso più disperatamente fotogenico, seduto di fronte a una webcam.

È così che avviene il Predictive Talent Assessment, come lo chiamano quelli di Spark Hire: una valutazione predittiva che sarebbe in grado di stimare il potenziale dei candidati, generando punteggi automatici sulle competenze rilevate dalla registrazione video. Questo dovrebbe aiutare i team di assunzione a prendere decisioni più informate sull’idoneità di un profilo piuttosto che un altro. Ingenuamente, verrebbe da pensare che basterebbe parlarci di persona con un candidato per conoscerlo, testarlo e valutarlo, ma no: Spark Hire sostiene che non è così, che è meglio non parlarci affatto, ma chiedergli di registrare un video e al resto ci pensa il software.

Per quanto l’idea mi disgustasse, mi incuriosiva anche. Così decisi di dare a Spark Hire una possibilità. E come potevo immaginare, fu una sofferenza: una sofferenza della durata esatta di venti minuti. Non ricordo quante domande mi abbia fatto il software, forse cinque. Dopo ogni domanda, mi lasciava trenta secondi appena per pensare alla risposta e poi partiva automaticamente la registrazione. Un timer in rosso contava alla rovescia due o tre minuti al massimo. Si poteva mettere in pausa, se non ricordo male, ma assolutamente non si poteva ricominciare daccapo. E come se il gaslighting non fosse già sufficiente, il software permetteva infine di rivedere la propria registrazione, ma assolutamente senza offrire la possibilità di modificarla o rettificare alcuni punti.

Riguardai quei venti minuti di registrazione. Non ero per niente soddisfatto delle mie risposte. Non mi piaceva la luce del video. Odiavo il fatto che in quella registrazione fosse palese che continuassi a guardare me stesso in camera: mi sistemavo i capelli, mi muovevo cercando un’angolazione più d’effetto, una in cui sembrassi più caruccio. Ma chi altro avrei dovuto guardare se non me e il timer, il timer e me? A volte, per non sembrare troppo serio, sorridevo a caso, come uno stupido. Era una pessima performance. Non potevo assolutamente inviare quella versione poco fedele di me.

Premetti il tasto ‘Cancel’, chiusi il software e decisi di scrivere una email al dipartimento risorse umane di quella banca. Spiegai di aver avuto difficoltà tecniche con il sistema Spark Hire, inventandomi un problema con il microfono, ma che tuttavia ero molto interessato alla posizione, che faceva proprio al caso mio, e mi rendevo disponibile per un colloquio vero, con un recruiter vero, una chiamata o anche di persona nel loro ufficio di Berlino.

La loro risposta fu questa:

«Hi Emanuele, I’m sorry to hear that you faced a technical issue with the video interview. We think video interviews are a great way to test a candidate’s motivation and knowledge. Especially for positions with a lot of applications, it is the most fair method to compare candidates since everyone will be asked the same questions. It also provides a great opportunity to compare individual answers to specific questions. That’s why we have decided to implement a video tool, to keep the process as fair as possible. Unfortunately we cannot move forward with your application without the completion of your video interview as it would be unfair towards candidates that have completed it. Kind regards, M».

Cosa avrei potuto ribattere a una persona tanto convinta che fosse “fair” obbligare i candidati a un processo di selezione così spersonalizzato? M. non si rendeva nemmeno conto che quel tipo di selezione aveva molto più a che fare con la capacità di sentirsi a proprio agio nel cercare di fare bella figura davanti a una webcam che con le competenze effettivamente richieste per un ruolo da ricercatore.

Se già mi sento un po’ impacciato anche solo nel tentativo di apparire naturale in un selfie, figuriamoci mentre registro un video in cui parlo da solo, nel mio soggiorno, senza un vero interlocutore, con un timer rosso che ticchetta in un angolo dello schermo e mi concede solo due minuti per risposta, sapendo per di più che il risultato verrà usato per assegnarmi un punteggio.

Era il 2019. Un anno dopo, la pandemia avrebbe radicalizzato ancora di più tutto questo. I processi di selezione si sono spostati definitivamente online in modi e forme diverse, e da lì non sembrano intenzionati a tornare indietro. Negli ultimi mesi, con l’arrivo degli agenti conversazionali, come quelli sviluppati da aziende come Paradox con la sua assistente “Olivia”, si è aperta una nuova fase del recruiting con varie soluzioni che vengono già usate da colossi come General Motors, Nestlé, Pfizer e molti altri.

Si è arrivati alla possibilità di dover superare non solo colloqui, ma anche test d’intelligenza e attitudinali interagendo con un avatar, che — se va bene e non crasha — ti analizza, ti valuta, ti classifica, secondo criteri non del tutto trasparenti. Senza considerare il rischio, tutt’altro che ipotetico, di riprodurre o amplificare discriminazioni di etnia e di genere. Un rischio legato all’intelligenza artificiale di cui sappiamo ancora troppo poco, ma abbastanza per intuire quanto sia complesso da monitorare e da correggere.

Negli anni mi è capitato di trovarmi dall’altra parte del processo di selezione, a dover essere io ad assumere nuovi colleghi per il mio team. So bene quanto possa essere difficile leggere centinaia di candidature, selezionarne solo alcune per un colloquio introduttivo, ascoltare uno a uno i candidati, con il rischio di trovarne qualcuno più simpatico degli altri, per poi doverli valutare con lucidità, oggettività, e decidere con chi proseguire nelle fasi successive. So bene quindi quanto sia complicato dover scartare un candidato con cui si è legato anche solo per un’ora.

La prima volta che ho dovuto escludere una candidata per una posizione nel mio team di ricerca è stato spiacevole. Ricordo una conversazione con l’addetto alle risorse umane. Mi disse che non era necessario informare la candidata. Era meglio così, come se fosse una sorta di regola non scritta: «Dopo un paio di settimane che non ci facciamo sentire, capirà da sola che non è stata selezionata». Quando insistetti, dicendo che non mi sembrava corretto, che questa ragazza meritava un feedback, soprattutto dopo averla scomodata per ben quattro colloqui, tra interviste conoscitive e tecniche, lui accettò di trovare un compromesso con me. Non le inviò un feedback personalizzato però, ma la solita email preimpostata, di quelle che cominciano con: «We regret to inform you…».

Nonostante capisca da dove viene questo bisogno di ottimizzazione da parte dei dipartimenti di risorse umane, oggi più comunemente chiamati People & Culture, fa quasi sorridere che siano proprio loro, che in un modo o nell’altro hanno ancora la “persona” nel nome, ad abbracciare queste trasformazioni spersonalizzanti dei propri processi. Come se, nel tentativo di rendere il proprio lavoro il più oggettivo possibile e rispettoso dell’umano, più fair come diceva la recruiter M. già nel 2019, sia per loro che per i candidati, si dovesse innanzitutto eliminare proprio l’umano dall’equazione. Dalle Risorse umane a quelle inumane, insomma.

E allora forse non è poi così azzardato parafrasare la Regola 34 di Internet per descrivere quello che sta accadendo ora in tutto il settore tecnologico: se qualcosa esiste, allora deve assolutamente esistere una sua versione AI. Nessuna eccezione. E se qualcosa va storto, la colpa è delle macchine, non nostra. Un bel sollievo per tutti.