Pop e avanguardia stavano assieme nei Devo

Grazie a un documentario di Netflix si parla di nuovo di uno dei gruppi americani più singolari e bizzarri degli anni Settanta e Ottanta

Il 14 novembre 1977 David Bowie si presentò sul palco del Max’s Kansas City di New York, un piccolo locale che in quegli anni era diventato un punto di ritrovo per gli artisti della Factory di Andy Warhol, la comunità di pittori, cineasti e musicisti che bazzicava attorno al celebre artista. Non era lì per cantare, ma per presentare al pubblico i Devo, una band semisconosciuta proveniente dall’Ohio che, fino a quel momento, era rimasta perlopiù circoscritta al circuito della musica underground di Akron, la città in cui si era formata cinque anni prima.

Bowie li definì «il futuro della musica», un riconoscimento che sorprese il pubblico perché arrivava da un musicista di enorme fama internazionale e riguardava una band priva di qualsiasi notorietà. Nel decennio successivo, i Devo si sarebbero affermati come uno dei gruppi più innovativi tra quelli che animarono scene fondamentali per lo sviluppo della musica alternativa americana, come il punk e la new wave. La band è conosciuta soprattutto per “Whip It”, il suo singolo più orecchiabile e uno dei pochi che riuscì a entrare nelle classifiche di tutto il mondo, e ricordata per la sua estetica strampalata e volutamente kitsch.

Durante i concerti indossavano tute da metalmeccanico gialle o grigie, elmetti di plastica o successivamente i celebri “energy dome” rossi, e sul palco si muovevano in maniera robotica e caricaturale, un po’ a voler parodiare la società industriale e i suoi meccanismi ripetitivi e alienanti. Ma a essere unico fu soprattutto lo strambo impianto teorico che la band aveva costruito attorno alla sua immagine e alla sua musica, e il modo in cui conviveva con la dimensione televisiva e pop che per un breve periodo riguardò i Devo, il cui successo fu breve ma piuttosto largo, seppur circoscritto agli Stati Uniti.

Nell’ultima settimana si è tornati a parlare dei Devo per via di un documentario uscito su Netflix che ricostruisce i loro esordi, e che sta ricevendo ottimi riscontri di pubblico e critica. Come molti documentari musicali presenti sulla piattaforma, DEVO è prima di tutto un’operazione commerciale. I principali finanziatori sono infatti Warner Music, la società che detiene i master (cioè le registrazione originali degli album) dei Devo, e BMG, che gestisce i diritti editoriali di parte delle loro canzoni.

Il merito dell’ottima accoglienza di DEVO è da attribuire anche alla regia e alle soluzioni narrative di Chris Smith, e soprattutto al fatto che ha potuto sfruttare un repertorio di immagini e filmati d’archivio formidabile: la componente visiva dei Devo fu un elemento centrale della loro efficacia e della loro originalità, che i soli dischi non riescono normalmente a trasmettere.

Nonostante i toni celebrativi ed enfatici che caratterizzano le produzioni di questo tipo, Smith ha saputo soffermarsi sugli aspetti più concettuali e innovativi della storia dei Devo: la filosofia che ha ispirato il nome della band e la loro estetica grottesca e proletaria occupano una parte importante del racconto, ma anche l’ostentata teatralità dei loro concerti e le manifestazioni di stima che ricevettero da alcuni tra i più importanti musicisti dello scorso secolo, come Brian Eno, Neil Young, Iggy Pop e lo stesso Bowie.

Il documentario ha anche qualche limite, sottolineato da molte recensioni uscite finora. Il più evidente è il fatto di trattare i Devo come una band isolata, senza metterli in relazione con le molte altre realtà che in quegli stessi anni di grande fervore creativo stavano contribuendo a trasformare la musica americana, dalla no wave newyorkese di Suicide, Lydia Lunch e James Chance alle sperimentazioni di gruppi come Talking Heads e Blondie.

I Devo si formarono grazie all’incontro tra Mark Mothersbaugh e Gerald Casale, due studenti d’arte dell’università di Kent, in Ohio, a partire da una storiaccia (ne ha parlato anche Matteo Bordone in una puntata del suo podcast quotidiano sul Post). Nel maggio del 1970 la Guardia Nazionale sparò su alcuni studenti dell’università che manifestavano contro la guerra in Vietnam, uccidendone quattro (tra cui due conoscenti di Casale) e ferendone nove.

Dopo quell’evento tragico e traumatico, Mothersbaugh e Casale abbandonarono l’ottimismo che aveva contraddistinto il movimento hippy e cominciarono a incontrarsi frequentemente con l’idea di sviluppare un progetto che tenesse insieme tutti i loro interessi, dal pacifismo alle avanguardie artistiche europee, adottando una prospettiva più radicale e cinica.

Inizialmente non pensarono alla musica, ma all’arte figurativa. Erano affascinati dai movimenti che si affermarono tra le due Guerre mondiali, in particolare dal dadaismo, ma anche dalla pop art di Andy Warhol e dal rock sperimentale dei Velvet Underground. Come ha raccontato Casale nel documentario, il loro obiettivo era «unire gli intenti più nobili della storia dell’arte alle espressioni più volgari della cultura pop americana».

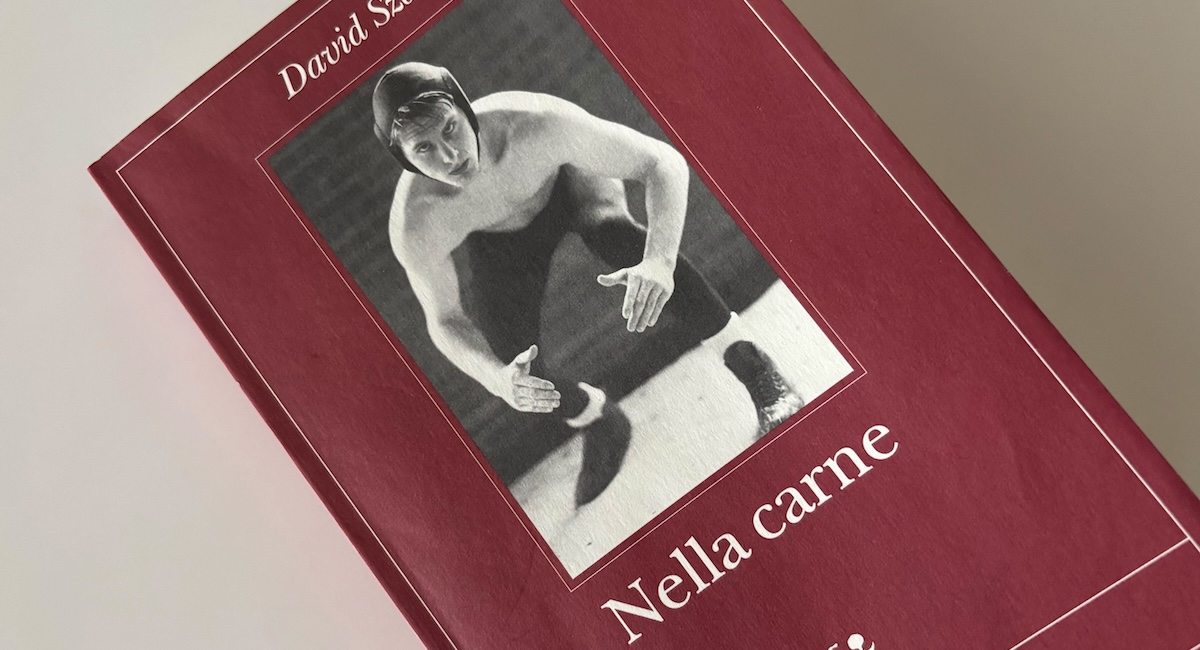

I Devo nel 1977 ( Allan Tannenbaum/Getty Images)

Un altro riferimento importante fu The Beginning Was the End, un libro pseudoscientifico del 1971 scritto dal filosofo ungherese Oscar Kiss Maerth. Sosteneva provocatoriamente che gli esseri umani discendessero da una stirpe di scimmie cannibali, e che proprio il consumo dei cervelli dei loro simili avesse determinato una crescita abnorme dell’encefalo umano.

Anche grazie alle tesi di quel libro, Mothersbaugh e Casale cominciarono a elaborare una teoria tutta loro, che a loro dire era stata parzialmente anticipata anche da film come …E l’uomo creò Satana! di Stanley Kramer: la de-evoluzione, da cui deriva lo stesso nome della band.

L’assunto centrale era che l’umanità non avanzasse affatto, ma al contrario regredisse verso forme di pensiero e di comportamento sempre più primitive incentrate sul consumismo, sull’omologazione culturale e sull’assenza di spirito critico.

Col tempo Mothersbaugh e Casale si convinsero che la musica era il mezzo espressivo ideale per divulgare questo concetto, e decisero di mettere insieme una band. Coinvolsero dapprima alcuni amici e conoscenti, come il batterista Rod Reisman e il cantante Fred Weber. Poco dopo entrarono nella band anche i fratelli dei due fondatori, Bob Mothersbaugh (chitarra) e Bob Casale (chitarra e tastiera) e il batterista Jim Mothersbaugh, che in seguito sarebbe stato sostituito da Alan Myers.

Fin dall’inizio i critici musicali faticarono moltissimo a incasellare la loro musica in un genere preciso, dato che i Devo non avevano neppure un vero suono. Più che concerti in senso stretto, le loro prime esibizioni erano simili a degli esperimenti di arte performativa; riuscivano sempre a creare una certa repulsione nelle poche decine di persone che andavano a guardarli, che abbandonavano la sala dopo pochi minuti con grande sdegno.

Questo perché Mothersbaugh, Casale e gli altri non suonavano niente che avesse anche solo lontanamente la forma di una canzone: salivano sul palco indossando elmetti e strane tuniche grigie, e si prodigavano in lunghi “assoli di mal di testa”, ossia improvvisazioni caotiche di chitarre e sintetizzatori, fatte di note sparse e dissonanti.

La loro musica e la loro immagine assunsero una forma più definita solo nel 1976. Ci riuscirono anche grazie al contributo del regista Chuck Statler, insieme al quale quell’anno diressero The Truth About De-Evolution, un cortometraggio che alternava immagini surreali e stranianti a due delle prime canzoni della band, “Jocko Homo” e “Secret Agent Man”. Presentato a vari festival indipendenti, il video fece conoscere i Devo anche al di fuori dell’Ohio.

L’anno dopo cominciarono a distribuire le loro canzoni tramite la Booji Boy, la piccola etichetta indipendente che avevano fondato. Ebbe successo soprattutto la loro interpretazione di “(I Can’t Get No) Satisfaction”, che stravolsero completamente. La reinterpretarono in una chiave tutta loro, rallentando l’ingresso della chitarra, spezzettando in più frammenti il celebre riff dell’originale e ricomponendolo in una nuova sequenza.

La scelta di intervenire proprio su quella canzone non era casuale: uno degli obiettivi polemici dei Devo erano infatti i gesti, le pose, le derive edonistiche e l’aura mitica delle grandi rockstar, e prendere di mira la canzone più famosa dei Rolling Stones era un ottimo modo per far passare il concetto.

Il primo disco dei Devo, Q: Are We Not Men? A: We Are Devo!, uscì nel 1978, quando la band era sconosciuta al grande pubblico ma era già riuscita ad attirare l’attenzione di musicisti molto influenti. Per dare l’idea, David Bowie, Iggy Pop e Robert Fripp si offrirono di produrlo, ma alla fine a occuparsene fu il produttore discografico britannico Brian Eno.

Eno li portò a registrare il disco in Germania, negli stessi studi di Colonia dove aveva lavorato con i Kraftwerk e con Bowie. L’album raccoglieva molti dei brani che i Devo suonavano già da tempo nei concerti, tra cui “Mongoloid”, “Jocko Homo” e la stessa “Satisfaction”. Le canzoni, costruite spesso su tappeti di sintetizzatori o riff di chitarra ripetitivi e molto distorti, parlavano di alienazione, conformismo, pacifismo e regressione sociale, con ritornelli che sembravano estrapolati da spot pubblicitari («Are we not men? / We are Devo!», dice quello di “Jocko Homo”). Il disco ottenne ottime recensioni, ma non fece conoscere la musica dei Devo a un pubblico più ampio.

La band diventò veramente pop grazie a “Whip It”, il primo singolo estratto dal loro terzo disco Freedom of Choice. È per distacco la loro canzone più famosa: funzionò perché, a differenza di altre loro invenzioni, aveva una struttura semplice, dominata da un riff di sintetizzatore molto orecchiabile e da un ritornello che si memorizzava facilmente.

Il testo era una parodia del linguaggio motivazionale americano, pieno di frasi che sembravano prese da manuali di crescita personale. In un’intervista al Wall Street Journal, Mothersbaugh ha raccontato che l’intenzione era giocare sulla polisemia dell’espressione “Whip It”, “Frustalo”, che da un lato suonava come un invito a lavorare sodo e “fare bene le cose”, dall’altro era un monito a non lasciarsi ingannare dalle illusioni del cosiddetto sogno americano, ossia la falsa convinzione secondo cui gli Stati Uniti offrirebbero opportunità di successo a chiunque. Ed era anche un’espressione allusiva, che poteva suggerire varie pratiche sessuali.

«Non hanno capito il nostro messaggio, hanno ascoltato “Whip It” e si sono messi a ballare», ha ricordato Casale nel documentario, sottolineando come ancora oggi i Devo vengano identificati soprattutto con quella canzone, a discapito del resto della loro produzione.

– Leggi anche: Due dischi fondamentali della musica alternativa statunitense uscirono a pochi giorni di distanza