L’uomo che divenne nero

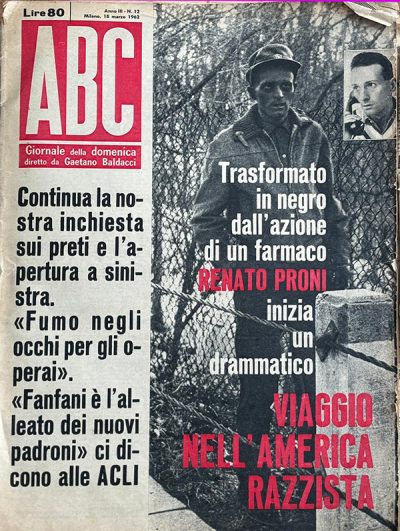

«L’uomo fotografato in copertina era longilineo, con un berretto in testa e dalla pelle di un colore catramoso e lucido, ma un colore sospetto, in qualche modo inquietante. Indossava un giubbotto scuro e una camicia di lana chiusa fino all’ultimo bottone, come un proletario americano dell’epoca. La data di quel numero di "ABC" rimandava a un giorno di molti anni fa, un’altra epoca del mondo: 18 marzo 1962. In Italia governava Amintore Fanfani, mentre il presidente degli Stati Uniti era John Fitzgerald Kennedy. Il titolo era: “Trasformato in negro dall’azione di un farmaco. Renato Proni inizia un drammatico viaggio nell’America razzista”»

altre

foto

Ogni tanto mi dico che prima o poi me ne andrò da Milano, poi però subito mi contraddico e ripenso a certi momenti, certi dettagli della città, che probabilmente mi verrebbero a mancare. I nomi delle stazioni della metropolitana sulle fasce orizzontali sopra le banchine, disegnati con quel carattere tipografico, così diretto, certo, pulito, assertivo, su sfondo rosso, verde, giallo, e poi gli abiti usati, appesi e a disposizione di chi vuole sulla parete esterna del Tempio del Futuro Perduto in viale Luigi Nono, la Torre Velasca vista dall’ospedale Maggiore, l’umorismo acido delle scritte anarchiche e antispeciste sui muri tra il quartiere Bovisa e il quartiere Villapizzone, l’ultimo e cimiteriale tratto di viale Omero, a Corvetto, e l’inizio sereno della campagna e della strada che porta all’abbazia di Chiaravalle. E poi ripenso ai negozi del libro usato, dove mi capita ogni tanto di entrare. “Libet”, “Studio MiLo”, “Potlatch” in via Padova, “Furra e Books” in via Lomazzo, “Aleph”, che si trova sotto il livello del suolo, nel mezzanino della fermata Lima della metropolitana.

Un pomeriggio sono tornato, dopo tempo, a “Libri senza data”, lungo via Ripa di Porta Ticinese. Scaffali alti fino al soffitto, stipati di edizioni originali, antropologia, critica letteraria, cataloghi d’arte, manifesti, riviste d’epoca, insieme a una certa quantità di materiale della controcultura italiana degli anni Sessanta e Settanta (volantini di concerti, inchieste indipendenti ciclostilate, documenti di collettivi politici, fanzine, che spesso ho visto esplorati dalle dita di giovani studenti stranieri, evidentemente curiosi della storia italiana di quel periodo). Quel giorno ho adocchiato in un angolo del negozio una pila di ABC. Ho sollevato gli ABC, li ho appoggiati sul tavolo e ho cominciato a sfogliare (con delicatezza, perché la carta degli ABC è sottile e fragile). Sfortunatamente di ABC possiedo solo qualche numero.

Si tratta di un settimanale fondato nel 1960. Si comprava in edicola la domenica. Di solito le prime pagine di ABC erano pensate sul modello dei magazine soft-core del tempo, quindi con una grande foto in copertina di una donna senza veli (cosa che gli costò in qualche occasione il sequestro in edicola). Non era però il caso del numero che quel pomeriggio mi ha letteralmente sradicato gli occhi dalle orbite e nei giorni successivi mi ha spinto a mettermi sulle tracce del figlio dell’uomo fotografato in copertina, un tizio alto, longilineo, con un berretto in testa e dalla pelle di un colore catramoso e lucido, ma un colore sospetto, in qualche modo inquietante. L’aspetto di questo signore, vestito con un giubbotto scuro e con una camicia di lana chiusa fino all’ultimo bottone, era quello di un proletario americano dell’epoca, dell’abitante di uno slum degli anni Sessanta, ma dotato di una naturale eleganza, di vigore, dignità e portamento, come quei lavoratori delle banchine di New York, che qualche anno prima erano stati i protagonisti del film premio Oscar Fronte del porto.

La data di uscita del numero di ABC rimandava a un giorno di molti anni fa, un’altra epoca del mondo: 18 marzo 1962. In Italia governava una coalizione di centrosinistra guidata da Amintore Fanfani, mentre il presidente degli Stati Uniti era, ancora per qualche mese, John Fitzgerald Kennedy. La foto era stata scattata in America e il titolo era:

«Trasformato in negro dall’azione di un farmaco. Renato Proni inizia un drammatico viaggio nell’America razzista».

Renato Proni era il nome del giornalista di ABC fotografato in copertina. In un piccolo riquadro in alto ricompariva il volto dello stesso Proni, ma presentato in altro contesto, nei panni di un professionista brillante, un mad man della carta stampata, vestito con un bel maglione dallo scollo a V, nel luogo di lavoro, in redazione, mentre parla al telefono. E con una diversa pigmentazione della pelle, che in questo caso era bianca. Proni si era evidentemente sottoposto a un trattamento per cambiare il colore della pelle. Ho comprato il numero di ABC e sono uscito dalla libreria, sono entrato in un bar e davanti a una birra mi sono immerso nel racconto, imbattendomi in una di quelle storie che mi fanno schiumare di curiosità, anche se a volte mi chiedo se interessino anche ad altri, provando una certa solitudine.

Sul conto di Proni non restano molte tracce in rete. Sono però riuscito a ritrovare il figlio, Leonardo, avvocato in un importante studio legale di Milano. Grazie alla cortesia di Leonardo, ho scoperto che Proni era nato nel 1931 a Milano, che da ragazzo aveva giocato nella primavera dell’Inter e che aveva vissuto a lungo in Inghilterra, fra gli anni Cinquanta e Sessanta, dove aveva iniziato a lavorare come giornalista, entrando in contatto con molte celebrità. In una foto andata perduta Proni, in smoking, compariva accanto agli attori David Niven e Gregory Peck. Aveva collaborato con L’Avanti ed era stato corrispondente da Londra per Il Giorno, il quotidiano allora diretto da Gaetano Baldacci, che sarà poi l’ideatore e il primo direttore di ABC. In Inghilterra aveva sposato una donna da cui aveva avuto due figli. Si sposerà di nuovo con la giornalista Sandra Martelli, da cui nasceranno i gemelli Leonardo e Angelo, cresciuti tra l’Italia, l’Inghilterra e Bruxelles, dove diventeranno amici e vicini di casa di Georgette Berger, vedova del pittore René Magritte. Per ABC Proni fu inviato di guerra in Vietnam e nella guerra di Algeria, dove riuscì ad attraversare la linea Maurice e a raggiungere, non da “embedded”, i ribelli del fronte algerino. Dopo l’avventura con ABC fu corrispondente da Londra e Bruxelles per La Stampa e nel 1990 fu autore di un libro dal titolo Super English. L’inglese per chi lo sa, per chi crede di saperlo, per chi vuole saperne di più.

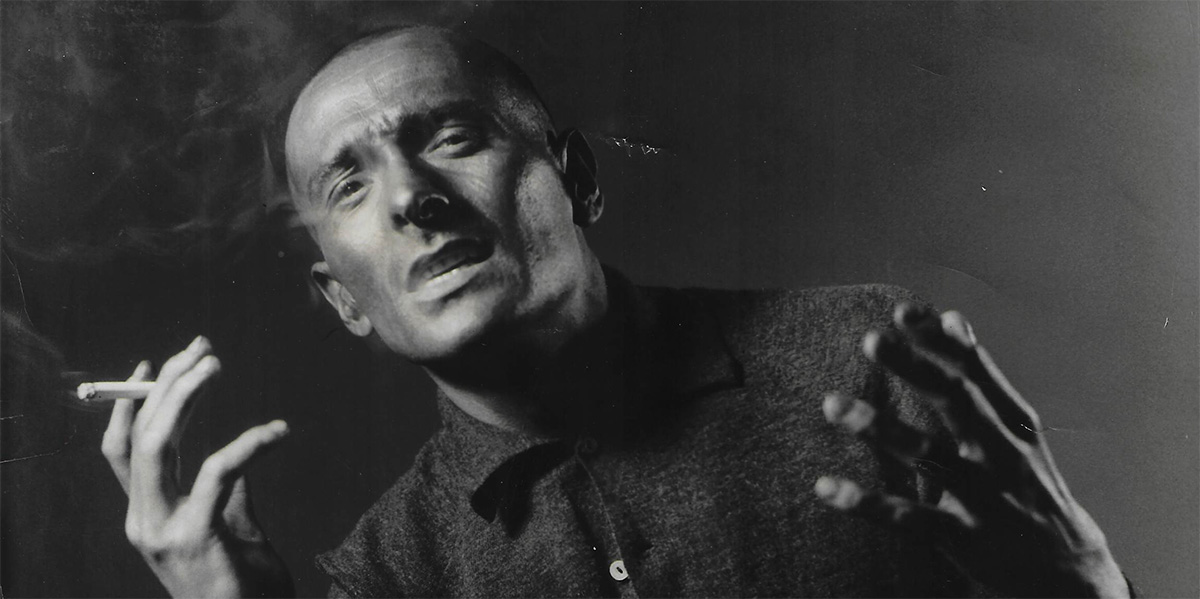

Nel 1962 Proni aveva 31 anni. Nell’articolo per ABC descriveva la sua metamorfosi da uomo bianco a uomo nero. Si era prima consultato con un ex funzionario di Scotland Yard. I due avevano discusso “in termini del tutto accademici” di tecnica del travestimento. Proni si era detto interessato e favorevole alla plastica facciale, poi erano passati a parlare d’altro e il funzionario di Scotland Yard gli aveva rivelato l’esistenza di un metodo per cambiare il colore della pelle, grazie a una cura dermatologica. «Si può, si può…». Così Proni aveva ingerito due volte al giorno delle pillole rosa di Oxsoralen, un farmaco utilizzato per la cura della vitiligine. Al farmaco aveva abbinato delle sedute con i raggi ultravioletti: «Ogni sessanta secondi trilla la sveglia e cambio posizione. Torno a casa e mi guardo nello specchio. Vedo solo un pallido volto invernale. Verso le 19, sento i primi bruciori al viso e al petto. Le gote si stanno arrossando». Al terzo giorno Proni triplica la dose: «Sono abbronzato. Di sera, però, ho dolori alla testa, sono depresso e fatico molto a lavorare».

Continua la cura per altri due giorni. E ancora: «Compro una lampada, aumento la dose degli ultravioletti, a casa, e raddoppio la dose delle pillole. Il giorno dopo la pelle del petto si sbriciola». Sembra di leggere il diario di un chimico, di uno scienziato. Ora la pelle è scurissima. Avendo i capelli lisci, Proni decide di entrare nella bottega di un barbiere a Washington e per un dollaro e mezzo si fa radere a zero. Finalmente l’inchiesta può partire. Lo scopo è sperimentare e comprendere dall’interno la condizione esistenziale di un afroamericano all’epoca della segregazione. Il reportage prosegue a puntate per quattro numeri. Il reporter di ABC parte da Washington e si sposta nel sud del Paese, facendo tappa in North Carolina a Charlotte, in Georgia ad Atlanta, in Alabama a Birmingham, in Louisiana a New Orleans e in Tennessee a Chattanooga. Proni passa anche per Montgomery, in Alabama, la città dove nel 1955 l’attivista Rosa Parks si era rifiutata di cedere il posto a sedere in autobus a un razzista bianco. Nel 1962 mancano ancora due anni alla promulgazione del Civil Rights Act, la legge federale che sancirà legalmente la fine della segregazione razziale.

Per strada i bianchi non lo degnano del minimo sguardo. Nota invece che lo sguardo dei neri si posa per una frazione di secondo in più. Forse hanno capito che c’è qualcosa che non quadra in quella faccia. «È difficile vivere in una bugia», scrive Proni. Può essere pericoloso. Sia nel caso che il travestimento venga scoperto dai bianchi, sia nel caso che venga scoperto da un nero. Arrivato sulla soglia di un locale, non gli consentono di entrare, ufficialmente perché non indossa la cravatta, ma si tratta in realtà di un pretesto. La ragione è il colore della pelle, non certo la cravatta. Il sabato sera a Washington, racconta Proni, i giovani neri si radunano in casa e ascoltano Billie Holiday e Miles Davis. Lui s’infila a una festa di bianchi progressisti, naturalmente fingendosi nero. Durante il party un ragazzo bianco gli spiega perché il Partito Comunista americano non fa proseliti tra i neri. È perché i neri credono nella Costituzione americana e nei suoi valori di uguaglianza. Inoltre hanno fiducia in Kennedy. Poi aggiunge: è la classe operaia bianca ad avere paura dei neri, perché non vogliono finire a vivere come loro in uno slum e non vogliono ritrovarsi da un giorno all’altro a fare il genere di lavori umili e pesanti che di solito svolgono i neri.

Proni e la sua “pelle artificiale” arrivano a Montgomery, capitale dello stato dell’Alabama. Poco meno di 140.000 abitanti. L’atmosfera in città è tesa. Esistono leggi che regolano la convivenza tra neri e bianchi, scritte e non scritte, delle quali Proni è all’oscuro. Il rischio è di poter commettere qualche inciampo, qualche gaffe, dando così nell’occhio, col pericolo di venire smascherati. Deve entrare nella parte e recitare un ruolo. Si ferma in un locale, dove ordina un hamburger e da bere. La proprietaria, una donna bianca, gli intima di non sedersi. Per i neri, il cibo è solo da asporto. Il tono di voce della donna è duro, aspro, non ammette repliche. Scrive Proni: «È una sensazione di claustrofobia. Ci si sente soffocare, posseduti da una rabbia profonda […] devo trattenermi per non gettarmi contro la vetrina e infrangere tutto».

Una scena analoga si ripete in un drive-in, dove il giornalista si reca con la propria auto, una Sunbeam presa in affitto. Anziché attendere dentro l’auto, Proni si reca direttamente all’interno del locale, dove due giovani neri cucinano gli hamburger. Proni ordina l’hamburger, i due neri staccano lo sguardo dalla piastra fumante e lo osservano ammirati, per il coraggio e lo sprezzo del pericolo dimostrati, per quanto Proni in quel momento, inconsapevole del proprio eroismo, non sa di aver appena violato l’altra legge non scritta, quella che nei drive-in impone, specialmente a un nero, di restare in auto. Quindi, con il sospirato hamburger in mano, torna verso il parcheggio, dove incrocia lo sguardo con un minaccioso gruppo di bianchi che lo puntano.

Proni, spaventato, accende l’auto e si dilegua. I bianchi a loro volta montano in macchina e cominciano a tallonarlo. Proni teme sia il preludio a un linciaggio. La sequenza è cinematografica. «Passiamo un semaforo, un altro ancora, poi giro a destra, in seconda, premendo tutto l’acceleratore». L’inseguimento prosegue, incrocio dopo incrocio, fino a quando Proni non entra nel quartiere nero. A quel punto i bianchi si fermano. Proni ora si sente protetto, al sicuro tra la sua gente, ma poi lo assale di nuovo un’onda di paura e inquietudine: è un quartiere povero, degradato e soprattutto sa di non essere per davvero un nero, quindi rientra di nuovo sulla Sunbeam e si allontana, in cerca di un motel. Ma c’è un problema. Non esistono motel per neri, se non forse qualche eccezione, ma chissà dove. È un incubo. Si sente solo e braccato. Né bianco né nero. Chi sono io? Qual è la mia identità? Gira in auto per tutta la notte. Esce da Montgomery, rientra a Montgomery. Alle sei del mattino riesce a infilarsi nella stanza di un albergo squallido. Si riposa e nel pomeriggio scatta alcune delle bellissime foto che illustrano le pagine di ABC. Ad Atlanta le cose non cambiano. Proni impara a conoscere l’inferno degli afroamericani negli stati segregazionisti, dove la vita quotidiana è scandita da un percorso a ostacoli grottesco e umiliante.

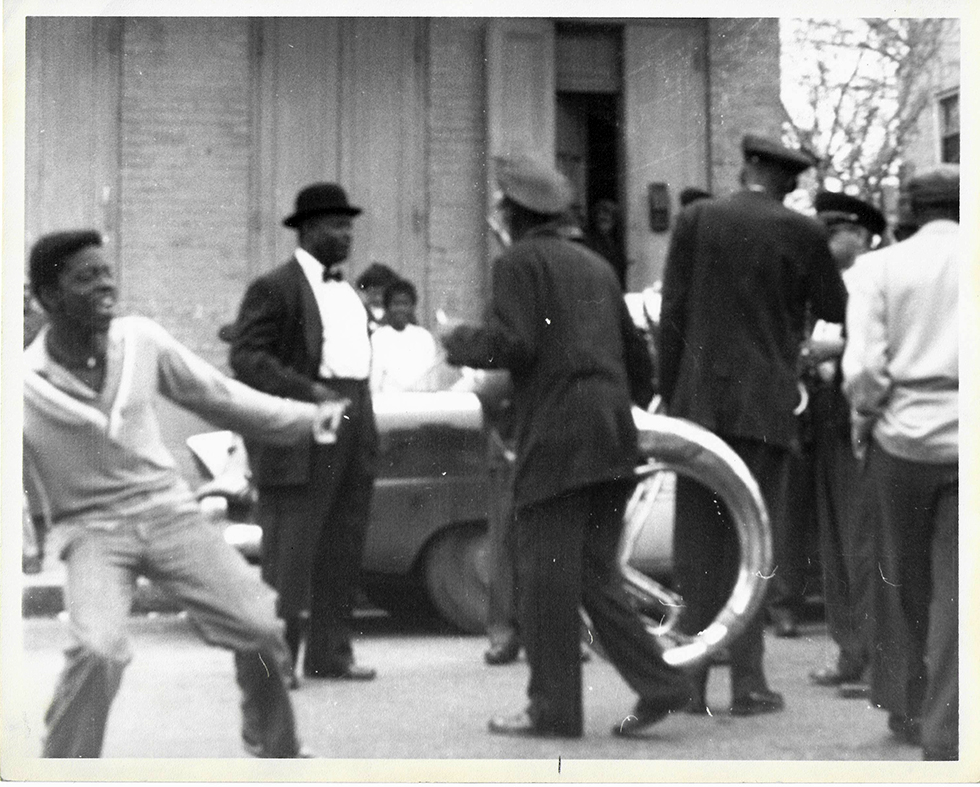

La lettura dei quattro reportage mi scaraventa in uno stato di ansia e angoscia, anche se qua e là Proni riesce a far respirare il lettore, offrendogli preziosi squarci di conoscenza sulla cultura e l’umanità delle varie comunità afroamericane. A New Orleans scompare tra la folla e i cortei celebrativi del “Mardi Gras”, il carnevale di New Orleans, entra in un locale frequentato da hipster bianchi, dove i neri suonano il blues, e poi riesce a intrufolarsi in un gruppetto e a partecipare al funerale di un musicista nero. Infine ad Atlanta, stanco dei soliti hamburger, trova un ristorante italiano. Gli prende voglia di un piatto di spaghetti e di un bicchiere di Chianti, ma niente da fare: l’accesso è vietato alle persone dalla pelle nera.

Quello compiuto da Proni in quel lontano 1962 è un gesto raro e insolito, forse una storia di sdoppiamento, come nel racconto Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde. Somiglia di più all’audace esperimento di uno scienziato del secolo XIX, che prova su sé stesso gli effetti di un farmaco, che non a un consueto racconto giornalistico. È un tentativo di empatia con l’altro da sé, costruito con strumenti inusuali e avventurosi.

Proni era un giornalista, non un artista, eppure il suo viaggio in America ricorda anche la logica della performance artistica, di cui proprio in quegli anni si comincia a parlare negli Stati Uniti e che fin da subito mette al centro il corpo fisico, la manipolazione del corpo e i limiti del corpo. Al netto del sarcasmo e dello humor, assenti nel pezzo di Proni, il suo reportage per ABC è anche in un certo modo anticipatore del filone del Gonzo Journalism e dello stile di Vice, la rivista, prima cartacea e poi telematica, che nel maggio 2023 ha presentato istanza di fallimento, dopo aver incarnato una precisa tendenza nel panorama del giornalismo on line. A differenza di Hunter Thompson, il padre del Gonzo Journalism, Proni non aveva spinte autodistruttive, ma come Thompson aveva intuito che per scrivere un pezzo ambizioso a volte occorre un lampo di genio, uno scatto, sfoderare un’invenzione, un’apertura, qualcosa che sfondi la cornice e oltrepassi le pigrizie e le convenzioni della scrittura giornalistica.

Il settimanale ABC (da non confondere con un altro ABC, quello fondato nel 1953 dal giornalista ed ex ministro fascista Giuseppe Bottai e poi chiuso nel 1959) era il luogo giusto per sperimentare. Fu una rivista pruriginosa, scollacciata, esilarante e arguta, anche grazie alle trovate di titolisti formidabili (titoli come “Nude per Marcuse”, in copertina sul numero del 9 giugno 1968), orientata al pettegolezzo e al sensazionalismo, ma capace di raccontare senza ipocrisia le trasformazioni del costume, la rivoluzione sessuale, il boom economico, i beat, il fenomeno giovanile dei capelloni, la politica di palazzo e i movimenti extraparlamentari. Grafica moderna, grande leggibilità e foto d’impatto. Sfogliarla è ancora oggi una vera gioia per gli occhi. Collaborarono firme come il romanziere Luciano Bianciardi, la grande sinologa Renata Pisu e lo scrittore Giancarlo Fusco. Dopo Baldacci, la direzione passò a Silvio Biscaro, un vecchio anarchico fuggito dall’Italia durante il fascismo. ABC sposò la battaglia per il divorzio e fu perciò molto amata da Marco Pannella, di cui Proni fu amico, specialmente negli anni ’80, quando entrambi, come mi racconta il figlio Leonardo, vissero a Bruxelles. ABC chiuse definitivamente nel 1981.

New Orleans, Usa, 1962 (Foto Renato Proni)

Nel suo ufficio in Corso Venezia Leonardo Proni mi ha mostrato alcune delle foto in bianco e nero che il padre scattò in America. Qualcosa di splendido e luminoso, nei volti e nei sorrisi catturati in alcune immagini, mi ha riportato con la mente all’epoca fiduciosa di Martin Luther King e della voce infuocata e carezzevole di Etta James, quando in “At Last” incede regalmente tra archi, spazzole e pianoforte. Resto spiazzato e commosso, nel ritrovarmi di colpo così vicino al cuore degli anni Sessanta americani, dentro uno studio legale di Milano. «Mio padre era affascinato dai freedom rider (gli attivisti che viaggiavano sugli autobus del sud degli Stati Uniti, organizzando iniziative di protesta contro la segregazione razziale sui mezzi pubblici, ndr), era ispirato dai libri di Jack Kerouac, Henry Miller, Arthur Miller, Norman Mailer, John Dos Passos, John Fante». Proni era cresciuto nel quartiere operaio della Bovisa e infatti a un certo punto del reportage si era definito “il negro della Bovisa”. Ho chiesto al figlio se c’è qualcosa che pensa di aver ereditato dal padre. «Un certo sentimento della libertà», ha risposto, «e una ricerca della purezza, al di là di idee e confini, oltre alla capacità di seguire una direzione, anche quando la maggioranza impone un altro senso di marcia».