Non ci sono più i generi musicali di una volta

Streaming, playlist, nostalgia e altri elementi alla base della fruizione contemporanea della musica li stanno rendendo in certi casi superati come strumento di catalogazione

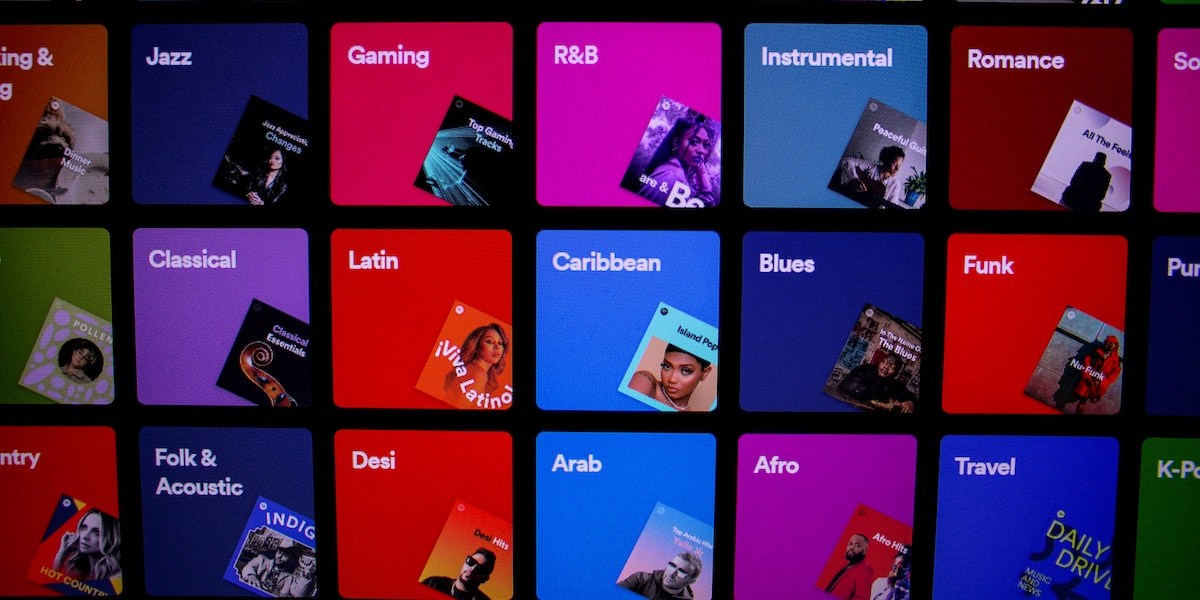

Da almeno una decina d’anni la diffusione delle piattaforme di streaming ha stravolto le modalità di fruizione della musica e anche i parametri che vengono solitamente utilizzati per classificarla, in particolare quello che prevede di incasellare musicisti, gruppi e album in generi musicali diversi. Questa distinzione è ancora un elemento abbastanza presente nei cataloghi musicali dei principali servizi di streaming, ma da qualche tempo le strategie che vengono adottate per consigliare all’ascoltatore un determinato brano hanno iniziato a basarsi su fattori diversi.

Ne ha parlato Sara Sesardic, responsabile editoriale di Spotify per l’Irlanda e il Regno Unito, in un’intervista data alla BBC subito prima della pubblicazione di “Wrapped”, la presentazione che riassume ad ogni utente canzoni e musicisti più ascoltati. Sesardic ha spiegato che le playlist che Spotify propone agli utenti non si basano più esclusivamente sui generi, ma tengono conto di elementi come i luoghi, le emozioni e le attività svolte in un determinato momento della giornata.

Ad esempio, è sempre più facile imbattersi in playlist che raggruppano canzoni ritenute adatte ad accompagnare un particolare stato d’animo, a partire dai loro nomi: “Monday Motivation” (“Motivazione del lunedì”), “Life Sucks” (“La vita fa schifo”), “This Is Happiness” (“Questa è felicità”) e così via. Secondo Sesardic questi cambiamenti sono stati dettati in parte dal pubblico, che «sta diventando sempre più aperto all’ascolto, all’esperienza e all’apprezzamento di diversi tipi di musica».

– Leggi anche: Spotify ha un problema di “rumore bianco”

Nel 2021 la giornalista del New Yorker Amanda Petrusich scrisse un approfondito articolo dedicato al tema della “scomparsa dei generi musicali”. In quell’occasione Petrusich intervistò Kevin Weatherly, che ai tempi lavorava come curatore editoriale di Spotify per l’area del Nord America, per comprendere i criteri che il personale della piattaforma segue per consigliare agli iscritti la musica da ascoltare.

Le playlist di Spotify si dividono in tre categorie: quelle realizzate sfruttando un algoritmo che tiene conto delle esperienze di utenti con abitudini di ascolto simili, quelle create dagli iscritti che vogliono fare conoscere i loro gusti agli altri e infine quelle “editoriali”, cioè assemblate dalle persone che lavorano a Spotify.

Weatherly spiegò che i parametri di cui un editor di Spotify tiene conto quando compila una playlist possono cambiare. Alcune sono basate su un genere ben preciso: una delle più famose è “RapCaviar”, che viene aggiornata quotidianamente e che attualmente è seguita da più di 15 milioni di utenti. Nella maggior parte dei casi, il team editoriale realizza liste di canzoni diverse, che vengono definite “esperienziali”. In questi casi gli editor strutturano la playlist in maniera tale da «generare un certo tipo di risposta da parte dell’ascoltatore», selezionando brani che apparentemente hanno poco in comune ma che, ascoltati in sequenza, dovrebbero creare un’atmosfera particolare. Ad esempio in “Chill Hits”, una delle più famose, si possono trovare brani di Arctic Monkeys, Billie Eilish, Maroon Five, Sam Smith e Dua Lipa che in qualche modo dovrebbero trasmettere leggerezza e relax.

A questo proposito, l’anno scorso Melanie Parejo, responsabile editoriale di Spotify per il Sud Europa, aveva spiegato in un’intervista al Sole 24 Ore che «alcune playlist curate editorialmente da Spotify hanno spesso un prerequisito di genere, ma altrettanto spesso sono esperienziali, l’espressione di ciò che gli utenti desiderano effettivamente». Parejo aveva anche aggiunto che «non c’è più un genere fisso a caratterizzare la playlist, ma si tratta piuttosto di avere un insieme di canzoni che creano un’esperienza soddisfacente per l’utente. La catalogazione dei generi è oggi meno importante dell’identificazione e del riconoscimento di una cultura, di un movimento, di una scena».

– Leggi anche: Spotify se ne andrà dall’Uruguay

La questione del “superamento dei generi” è molto sentita non soltanto da chi la musica la ascolta, ma anche da musicisti e addetti ai lavori. Negli ultimi anni se ne è discusso soprattutto in occasione dei Grammy, i principali riconoscimenti dell’industria discografica statunitense. Una parte dei premi assegnati durante la cerimonia dei Grammy è suddivisa proprio in base ai generi musicali, e capita spesso che il vincitore di turno non si riconosca in una particolare categoria. Accadde ad esempio nel 2020, quando Justin Bieber si lamentò del fatto che il suo disco Changes avesse ricevuto una nomination per la categoria “Best pop vocal album” (“Miglior album vocale pop”). In particolare, Bieber sostenne che non si trattava di un disco pop, ma R&B: «Changes era ed è un album R&B», aveva detto. «Non è stato riconosciuto come un album R&B, e questo è molto strano per me. Sono cresciuto ammirando la musica R&B e desideravo realizzare un progetto che incarnasse quel suono».

L’anno prima il rapper statunitense Tyler, the creator espresse disappunto per la scelta di inserire il suo disco IGOR nella categoria “Best rap album” (“Miglior album rap”), sostenendo che si trattasse di un album pop. «Non mi piace l’etichetta “urban”. È semplicemente un modo politicamente corretto per dirmi la parola che inizia con la n», aveva detto dopo la premiazione, riferendosi a una diffusa etichetta attribuita sempre alla musica di cantanti afroamericani.

Anche la critica sottolinea come sia sempre più difficile associare un musicista a un genere preciso, dato che la tendenza attuale è quella di ibridare stili diversi per dare vita a qualcosa di non definibile. Uno dei dischi che recentemente hanno presentato dei problemi di classificazione è stato Let’s Start Here di Lil Yachty, uno di quelli più apprezzati dell’anno dalla critica mainstream americana. Su Rolling Stone Jeff Ihaza lo ha descritto come un «salto nell’ignoto» che assomiglia più a un lavoro dei Tame Impala (un gruppo rock australiano) che a un disco rap. Su Stereogum Jayson Buform ha scritto che «nonostante includa alcuni aspetti dell’R&B in stile Steve Lacy e persino del synth-pop, è strutturato come un album dei Pink Floyd, con tanti testi sulla coscienza e il subconscio».

– Leggi anche: Il processo contro il rapper Young Thug

Un altro problema dell’approccio per generi ha a che fare con la quantità: nel corso degli anni sono stati creati migliaia di generi e sottogeneri, spesso con risultati iper specialistici e poco utili per gli ascoltatori generalisti. Secondo The Pudding, un sito che pubblica set di dati relativi agli argomenti più disparati, attualmente i generi esistenti sarebbero più di 6mila. Solo nell’ultimo anno sono state coniate centinaia di descrizioni con l’obiettivo di distinguerne di nuovi, come ad esempio il “Dream Plugg”, un sottogenere della musica elettronica caratterizzato da suoni eterei e “sognanti”, e lo “Zomi Pop”, che fonde il pop occidentale a un particolare tipo di musica popolare suonata tradizionalmente dagli Zomi, una comunità etnica che abita nella parte settentrionale del Myanmar.

Orientarsi tra migliaia di generi può essere complicato e scoraggiare gli ascoltatori, creando nicchie abitudinarie e poco inclini alla scoperta di nuova musica. Per approcciarsi alla musica con più rilassatezza, nel suo libro Every Song Ever il critico musicale Ben Ratliff propone ad esempio di classificare la musica in base a fattori generici e meno cervellotici, come la “densità”, la “velocità” e la “lentezza”.

Carolyn Rae Miller, professoressa emerita di Tecniche di comunicazione della North Carolina State University, ha invece suggerito di distinguere i generi musicali in base al ricorrere di una particolare “azione retorica tipizzata”, ossia un comportamento ripetuto nel tempo da un certo numero di persone. In alcuni casi, questa “azione retorica tipizzata” ha effettivamente a che fare con la musica. Ad esempio, il blues è definito soprattutto dalle sue caratteristiche compositive: ha una struttura di dodici battute ed è costruito sul susseguirsi di una progressioni di accordi sempre uguale. In altri casi, però, questo particolare tipo di caratteristica può essere radicata nell’estetica (i musicisti country indossano spesso cappelli da cowboy e stivali) o in un certo tipo di attitudine politica (per molti anni, il punk è stato associato agli ambienti anarchici).

Prima che diventasse normale pagare un solo abbonamento per avere accesso a decine di milioni di canzoni, raggruppare la musica in categorie distinte sulla base di convenzioni formali e stilistiche era una pratica diffusa, e in un certo senso anche utile. Quando per conoscere nuova musica era necessario uscire di casa, raggiungere un negozio specializzato e spendere cifre considerevoli per l’acquisto di un disco, come accadeva fino a qualche decennio fa, associare un album a un particolare genere consentiva agli ascoltatori di restringere il campo di scelta e facilitare la ricerca di musica che, verosimilmente, avrebbe potuto incontrare il loro gusto.

I generi hanno avuto una grande importanza anche dal punto di vista commerciale. Per anni i negozi di dischi hanno organizzato l’esposizione della merce in base ai generi musicali, e diverse radio hanno fondato la loro identità sulla volontà di trasmettere soltanto un particolare tipo di musica: Hot 97, una famosa emittente di New York, riproduce soltanto canzoni hip hop, WBGO, una stazione radio di Newark (New Jersey), ha scelto di specializzarsi sul jazz e così via.

– Leggi anche: Il microscopico ritorno di moda delle musicassette

Tra gli anni Settanta e Ottanta, alcuni generi diventarono dei manifesti identitari e iniziarono a indicare non soltanto composizioni e suoni, ma anche gruppi di persone: ascoltare un particolare tipo di musica significava aderire a una certa estetica e a una certa visione del mondo, condividere dei linguaggi e dei valori comuni. Accadde ad esempio nella seconda metà degli anni Settanta tra Londra e New York, dove iniziò ad affermarsi il punk. Non si trattava semplicemente di un genere musicale, ma di una sottocultura con un’iconografia di riferimento molto riconoscibile, a partire dall’abbigliamento (vestiti strappati, pantaloni laceri, anfibi e catene al collo). Il movimento, però, non veniva definito soltanto dalla musica: portava avanti anche un messaggio politico anarchico, libertario e individualista, sintetizzato dal famoso slogan “No Future”, e una filosofia fondata sul “Do It Yourself”, e quindi sull’autoproduzione.

Più o meno nello stesso periodo nacque l’hip hop, termine che indica al contempo un genere musicale e una comunità culturale: nacque nel quartiere newyorchese del Bronx all’inizio degli anni Settanta, quando un gruppo di dj afroamericani iniziò a usare il giradischi in modi nuovi e poco convenzionali. Negli anni successivi, il termine iniziò a essere impiegato per descrivere una sottocultura che iniziò a raggruppare soprattutto persone afroamericane che si riconoscevano in alcune caratteristiche comuni, in parte estetiche (il modo di vestire), in parte musicali (l’utilizzo di break, cioè brevi segmenti di batteria e basso estrapolati, campionati e ripetuti) e in parte politiche (l’emancipazione delle persone nere e la liberalizzazione delle droghe).

– Leggi anche: La sera in cui nacque l’hip hop

Naturalmente la catalogazione in generi è sempre stata percepita come limitante e in molti casi sbagliata, specialmente nella musica che, proprio per questo, è stata definita genericamente come “alternativa”. Thom Yorke dei Radiohead si è notoriamente opposto a lungo al fatto che la sua band fosse spesso definita “rock”, e i musicisti che non si sono mai riconosciuti in un singolo genere o che facessero una musica così originale da non poter essere ricondotta a un genere definito o a un filone già esistente ci sono sempre stati, dai Talking Heads agli Area. Specialmente a partire dagli anni Ottanta, band e cantanti che proponevano musica che evidentemente superava i tradizionali concetti di genere sono stati definiti per esempio come post-rock o post-punk, mentre più di recente ci si è riferiti a musicisti che fanno forme più originali e raffinate di pop come “avant-pop”.

Ma la “fluidità di genere” che caratterizza molta produzione musicale contemporanea è senza precedenti, e ha ragioni che sono strettamente legate alle modalità con cui è distribuita oggigiorno la musica. Oggi infatti è più difficile che un genere musicale riesca a costruire attorno a sé una comunità estesa e solida, come accadeva fino a qualche decennio fa. Il pubblico è decisamente più aperto all’ascolto di generi diversi, e l’accesso alla musica è molto più semplice e immediato rispetto al passato. Questo perché non ci sono più le barriere di ingresso di un tempo, come ad esempio le difficoltà di raggiungere i negozi specializzati e il prezzo eccessivo dei supporti: attivare un abbonamento che dà accesso a decine di milioni di canzoni costa generalmente molto poco, e nella maggior parte dei casi le piattaforme sono utilizzabili anche gratuitamente, seppure con alcune limitazioni, come ad esempio la possibilità di effettuare al massimo 6 “skip” (salti da una traccia all’altra) ogni ora.

Per questi motivi, acquistare supporti come vinili e musicassette è diventato un passatempo circoscritto a nicchie più o meno ristrette di appassionati e collezionisti: avendo a disposizione cataloghi sterminati in streaming molto economici e in qualità molto migliore sugli smartphone, ascoltare musica da un giradischi o da un walkman è diventato essenzialmente un gesto nostalgico, o semmai estetico. Con la scomparsa dei supporti, la fruizione collettiva è cambiata radicalmente: la musica si ascolta soprattutto su smartphone, e imbattersi in una playlist che balza da un genere all’altro è diventato piuttosto comune.

Questo ha molte conseguenze, tra cui una maggiore superficialità nell’ascolto: perché ascoltare una canzone costa molti meno soldi, e spesso non è una scelta attiva ma la ricezione passiva di un input generato da un algoritmo. Una band con le caratteristiche giuste può scalare le classifiche mondiali anche suonando un genere che diversamente ha un mercato molto piccolo, anche proponendolo in una versione molto posticcia e annacquata: è il caso per esempio dei Måneskin, diventati fenomeni di massa globali suonando un rock anni Settanta e Ottanta che chiunque conosca i riferimenti originali non può che reputare derivativo e già sentito. L’enorme successo dei Måneskin, però, è un risultato estremamente singolare, e non significa che sia tornato a esistere un mercato significativo per il glam rock o l’hard rock, anzi. Nessun altro musicista che suona musica simile, infatti, ha avuto risultati paragonabili negli ultimi tempi.

– Leggi anche: Come spiegarsi il successo dei Måneskin

Anche secondo Sesardic oggi le comunità non si strutturano più attorno ai generi, ma ad altri elementi come il carisma dei musicisti, che a suo dire avrebbero creato dei nuovi «microgeneri». Uno degli esempi più famosi è quello dei BTS, una famosa band di pop coreano (K-pop) i cui fan, milioni in tutto il mondo, vengono descritti come “ARMY” (acronimo di “Adorable Representative MC for Youth”). Sono stati coniati neologismi precisi anche per descrivere i fan di Taylor Swift (“Swifties”) e di Rihanna (che fanno parte della cosiddetta “Rihanna Navy”).

– Leggi anche: I BTS per principianti

Ci sono anche critici che ritengono che parlare di generi non abbia senso per un altro motivo, ossia che, da ormai molto tempo, la musica è più o meno sempre la stessa, e le produzioni degli ultimi anni sono più che altro rielaborazioni di cose uscite in passato. Il fatto che sia diventato molto più facile produrre musica con i software ha reso meno comune che cantanti, rapper, produttori e altri artisti sappiano suonare uno o più strumenti, un tipo di competenza che normalmente veniva sviluppata frequentando più da vicino certi generi rispetto ad altri.

Questo fa sì che più di frequente i musicisti incorporino nella propria produzione influenze e stili anche molto distanti tra loro, a volte con eclettismo, altre volte in modo più raffazzonato e ingenuo, ma comunque producendo un risultato che assomiglia a molte cose già sentite ma a nessuna in particolare. È il caso per esempio di Olivia Rodrigo, una popstar di grande successo che fa canzoni che contengono elementi molto diversi, dal punk rock all’hip hop all’emo, con risultati che attraggono molti giovani ascoltatori che non hanno familiarità con gli originali, e apprezzano questo tipo di rielaborazione a volte senza nemmeno sapere che si tratta di una rielaborazione.

Nel 2011 il giornalista musicale britannico Simon Reynolds pubblicò Retromania, un famoso saggio dedicato proprio a questo tema. Nel libro, Reynolds sosteneva che la caratteristica principale dell’industria musicale contemporanea fosse una sorta di ossessione per il riciclo e il revival, così profonda e diffusa da riguardare ogni fascia demografica e di reddito. In questo contesto, anche le tecnologie applicate alla musica sarebbero state utilizzate in maniera diversa rispetto a quanto accadeva nei decenni precedenti: non per creare nuovi suoni, ma per imitare quelli vecchi.

Tuttavia, negli ultimi anni le posizioni di Reynolds sono un po’ cambiate: «Da quando ho scritto Retromania nel 2011 a oggi poi ci sono state diverse cose completamente nuove: dalla dubstep, che è diventata un fenomeno di massa, alle frange musicali più hipster che non avendo preoccupazioni commerciali possono dedicarsi, grazie al web, all’esplorazione di territori lontanissimi nello spazio e nel tempo ma soprattutto nelle tecnologie usate. Perché ciò che sicuramente è in continua mutazione è la tecnologia, che a sua volta modifica il modo di fare musica», aveva spiegato in un’intervista data a Repubblica nel 2017.