Storia della mia adozione

Questo testo nasce dal commento di un'abbonata al Post a un articolo di Storie/Idee che parlava della gestazione per altri. «Spesso si dice che i figli siano di chi li cresce, ed è vero, ma l’assunto è chiaramente frutto di una mente adulta. Proviamo a ribaltare la visione: che cosa si prova a sapere che chi ti sta crescendo non è biologicamente parte di te? O che tu non sei parte di loro? In che misura siamo quelli destinati a essere per via del DNA e quanto, invece, siamo influenzati dall’ambiente culturale in cui cresciamo?»

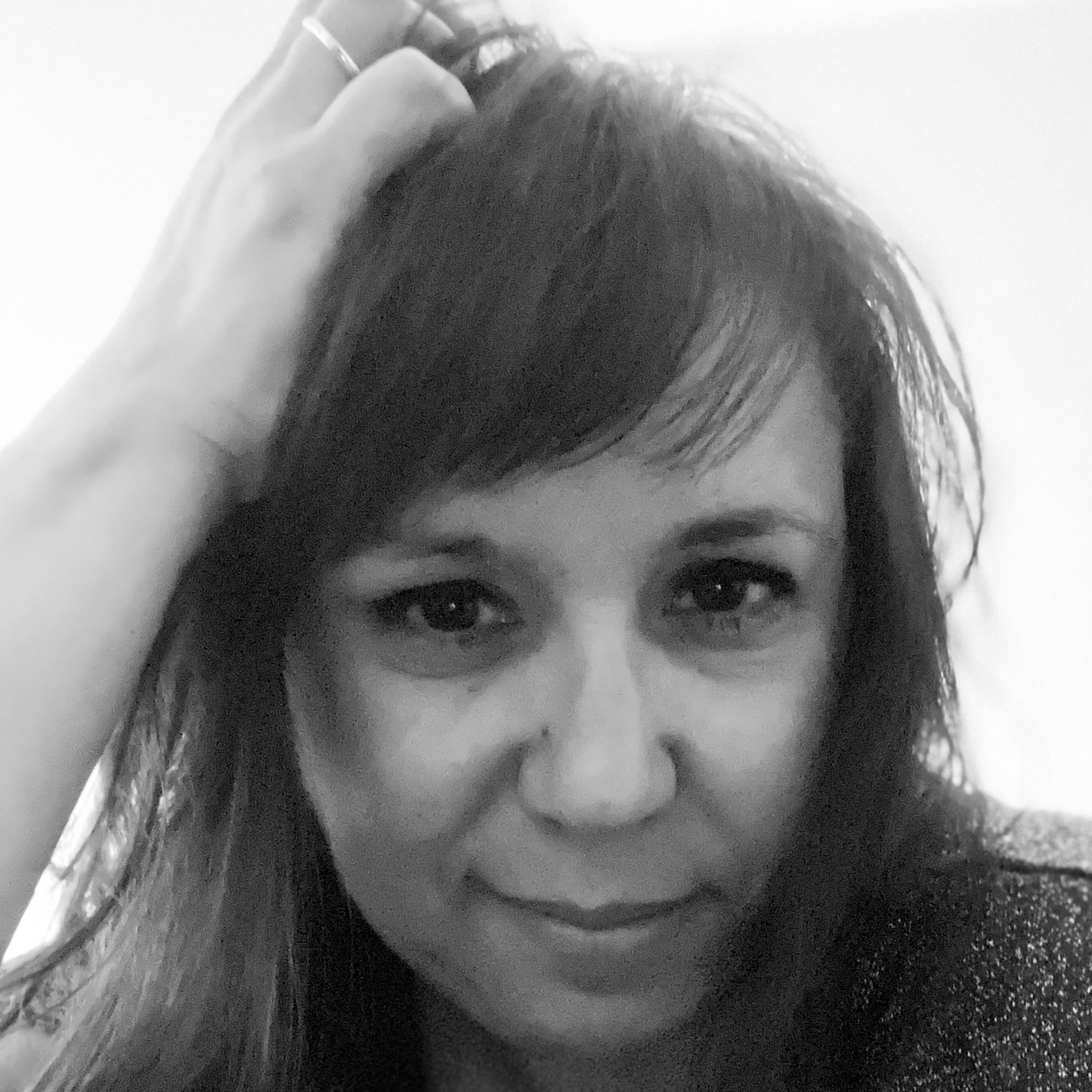

Mi chiamo Maria Cecilia Signorini, ho 51 anni e sono stata adottata.

L’ho scoperto per caso una sera a sette anni mentre guardavo un film di Shirley Temple in tv dove una donna partoriva.

Andai in camera dei miei genitori e chiesi a mia madre se anche io fossi nata dalla sua pancia.

«No», mi rispose.

«Ti abbiamo adottato quando avevi tre mesi. Avevamo tanto amore da dare e tu eri sola. Così eccoti qui».

Piansi, naturalmente; era una verità che non ero pronta a sentire (ma lo siamo mai?), soprattutto a sette anni.

E non so cosa mi spinse a fare quella domanda, se avessi qualche sospetto o se avessi sentito qualche discorso in sottofondo perché era una domanda molto specifica: quel «sono uscita dalla tua pancia» da dove veniva? Perché non avevo chiesto il classico: «Come nascono i bambini?». Volevo sapere come fossi nata io, nello specifico. Quella ricerca di identità mi accompagna ancora oggi.

Non pretendo sia la verità ma solo una testimonianza, la storia di come sono cresciuta sapendo di essere stata adottata. So che da quel giorno cominciai a sentirmi diversa, forse più sola di quanto non mi sentissi già da figlia unica.

Sapevo che, qualche anno prima della mia nascita, i miei genitori adottivi avevano perso una figlia biologica in fasce a causa di una malattia. Oggi, da adulta, posso solo immaginare quale dolore abbiano passato e che scelta non facile deve esser stata quella di adottare. Addirittura per qualche periodo visitammo anche l’istituto cui ero stata affidata. Sapevo anche la posizione della culla. C’erano altri piccoli là, ma non riuscivo a provare empatia o tenerezza per loro, ero solo ansiosa di andar via. Disagio, ecco cos’era. Per me, non per loro. Perché sapevo di essere tra i fortunati, perché ero uscita da lì quando ero troppo piccola per poter avere alcun ricordo. Bello o brutto che fosse. Disagio ho scritto, forse avrei dovuto scrivere senso di colpa, perché nonostante tutto non mi sentivo fortunata. Solo diversa.

Spesso si dice che i figli siano di chi li cresce, ed è vero, ma l’assunto è chiaramente frutto di una mente adulta. Proviamo a ribaltare la visione: che cosa si prova a sapere che chi ti sta crescendo non è biologicamente parte di te? O che tu non ti senti parte di loro? In che misura siamo quelli destinati a essere per via del DNA e quanto, invece, siamo influenzati dall’ambiente culturale in cui cresciamo? È possibile che i gesti, la camminata o semplicemente il modo in cui teniamo le mani non siano presi da loro ma facciano parte della nostra memoria genetica.

Spesso da bambina quando, durante una passeggiata con i miei genitori, incontravamo qualcuno che non conoscevo mi dicevano che assomigliavo a mia madre, salvo poi rimanere pietrificati quando gli si faceva notare che non era possibile, perché ero stata adottata. Ricordo non poche di queste situazioni. E ricordo il senso di fastidio, di imbarazzo, sia per me cui veniva costantemente ricordato cosa ero, sia per chi aveva chiesto senza cogliere quello che per me e per i miei genitori era ovvio.

Ricordo che da ragazzina mi veniva chiesto spesso se avessi un fratello o una sorella. Quando rispondevo di no, seguivano facce stupite: «Ma se sei identica a tizio/a!». Ecco, capita a tutti di sentirsi dire una cosa del genere, ma per me è stato straniante. Alcune volte guardavo le persone per la strada cercando di cogliere delle somiglianze. L’adolescenza non è stata una passeggiata, né per me né per i miei genitori. Loro non capivano perché volessi stare sola e tenessi la porta chiusa, e io non volevo far entrare nessuno nel mio guscio. Ricordo un brutto litigio con mia madre. Avrò avuto tredici o quattordici anni. A un certo punto mi chiese: «Perché fai così?». Risposi: «Forse non andiamo d’accordo perché non sono veramente tua figlia». Atroce. Da dire e da sentirselo dire. A mia discolpa, oltre all’età, c’è da dire che pensavo davvero che fosse solo una questione di ereditarietà, di cose tipo «chi si somiglia si piglia» o «tale madre, tale figlia».

Dall’adolescenza in poi ho avuto qualche notizia in più sui miei genitori biologici. Se da bambina mi fu detto che erano morti in un incidente, dopo scoprii che almeno uno dei due era vivo. La donna che mi aveva messa al mondo aveva acquisito una identità: era la governante di una famiglia dell’alta borghesia romana.

Cosa ho provato nello scoprirlo? Di nuovo solitudine e un forte senso di inadeguatezza. Inadeguata a esserle figlia, inadeguata a essere amata e la sensazione se non la certezza di non appartenenza. Ora sapevo che lì fuori, da qualche parte, c’era qualcuno da cui avevo preso la forma degli occhi o della bocca, i capelli, la carnagione… C’era anche un grande assente: il bio-padre. Sapeva? Non sapeva? Sapeva e non voleva avere problemi? Ma intanto io ero nata, avevano scelto di farmi nascere. Perché? Basta dare la vita per lavarsi la coscienza? Basta affidare quella vita ad altri per continuare la propria esistenza come se nulla fosse?

Da bambina, guardando le foto di me neonata, mi chiedevo come si facesse a voler lasciare andare una creaturina così piccola, come fosse possibile che non ci fosse stato neanche un parente a volermi tenere con sé. Mi sono risposta che forse non ero abbastanza, né allora né adesso. Allora perché non voluta, adesso perché la sostituta di quella bambina che era nata prima di me e che non c’era più.

Nonostante questa malinconia di fondo ho avuto un’infanzia molto bella, non mi vergogno di dire da privilegiata. I miei genitori erano due persone splendide, non mi è mancato nulla: ho viaggiato, studiato, e avuto possibilità che molti si sognano. Ma ho sempre sentito di non essere all’altezza. Di dovermi giustificare e sentire in colpa per tutto, dai litigi alle spese. Oggi l’ho superato, ma la rabbia, quella resta. La rabbia di non sapere, di non poter chiedere per paura di dare un dispiacere ai miei genitori. Da adulta ho valutato a lungo se compiere una ricerca in tal senso, ma non ne ho mai avuto il coraggio: e se avessi scoperto che non era una brava persona, o avessi riaperto vecchie ferite mai sanate? Inoltre la legge italiana tutela la madre che decide di dare in adozione il proprio figlio, e dopo il caso del bambino lasciato a Milano capisco meglio la ratio della norma. Ma allora perché mi sento e mi sono sempre sentita diversa? Da mia madre, da colei che mi ha cresciuta, accudita e amata come una figlia. Che cosa manca e perché sento diverso il legame con lei dal legame che lega me ai miei figli? Avergli trasmesso il sangue? Averli portati nove mesi in grembo? In fondo anche un padre è un genitore e, anche se non partorisce, ha tempo per abituarsi all’idea che quell’esserino che cresce nella pancia della sua compagna è parte di sé.

Di chi sono parte? Di me stessa? Di chi mi ha cresciuta? O sono come una talea, prelevata da una pianta già radicata alla quale viene chiesto di metter su radici proprie? E queste radici, a che cosa si aggrappano? A una storia fatta propria per casualità o al desiderio di affermarsi come individuo a sé stante? E di che cosa si nutrono le mie radici? Di rabbia, di solitudine o di curiosità che però non ho mai avuto il coraggio di seguire fino in fondo. Poi ho capito: la risposta che mi sono data è che le mie radici sono nate quando sono nati i miei figli. Sono nati dall’amore, disinteressato e totalizzante che ho provato per loro. Due esseri umani a cui per la prima volta sentivo di appartenere. Loro che dipendevano in tutto da me e a cui dovevo dare tutto il meglio che avessi da offrire. E allora, è vero che la biologia c’entra? Che «sangue del tuo sangue» non è solo un modo di dire? Che quel legame è una cosa che non si impara, ma che è in noi fin dalla nascita? Questo legame lo sento solo perché li ho partoriti? Perché ho scelto di essere la loro madre? Ma anche i miei genitori avevano scelto di esserlo per me, sono due scelte così diverse?

Forse ho imparato a essere figlia quando sono diventata madre. A essere meno sola. A capire tante scelte fatte allora, ma ricordando sempre che sono stata figlia e quello che provavo. Oggi, che di figli ne ho due posso dire che le mie radici sono ben piantate. Ho dato una parte di me a loro. Dei miei gesti, dei miei colori, delle mie caratteristiche fisiche, e non solo. Il più grande è un solitario, il più piccolo curiosissimo. Entrambe caratteristiche che mi appartengono e che mi hanno reso la persona che sono oggi. Che forse, senza quella rivelazione, oggi non esisterebbe.