È uscita una nuova edizione di “Il nome della rosa”

Con disegni e appunti di Umberto Eco: è il suo primo romanzo, ed è difficile che non ne abbiate mai sentito parlare

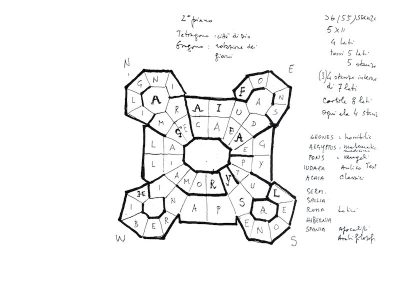

La casa editrice La Nave di Teseo ha pubblicato una nuova edizione di Il nome della rosa, il primo e più famoso romanzo scritto da Umberto Eco, morto a 84 anni il 19 febbraio del 2016; era uscito per la prima volta 40 anni fa, nel dicembre del 1980, per la casa editrice Bompiani. La nuova edizione è accompagnata dai disegni e dagli appunti preparatori di Eco e da una nota critica di Mario Andreose, presidente di La Nave di Teseo, direttore del dipartimento libri di Bompiani quando uscì il libro e curatore editoriale di Eco dal 1982.

I disegni hanno avuto un ruolo fondamentale per costruire il mondo del romanzo, accuratissimo nei dettagli: il numero dei gradini delle scale determinava la durata dei dialoghi tra chi le saliva, l’aspetto dei personaggi ne faceva scaturire le parole.

Quando uscì, Il nome della rosa era attesissimo dalla critica, divenne presto un caso editoriale e nel 1981 vinse il premio Strega, il più importante premio letterario italiano, contribuendo a renderlo ancora più popolare. All’epoca Eco era già importantissimo e noto in Italia per il suo lavoro di studioso e linguista, e dal 1959 al 1975 era stato co-direttore della casa editrice Bompiani; sosteneva, con il suo fondatore Valentino Bompiani, che anche in Italia si sarebbe potuto scrivere un bestseller senza venire meno alla qualità.

– Leggi anche: Com’è un romanzo scritto a Pyongyang

Il libro è stato tradotto in più di 60 paesi e ha venduto oltre 50 milioni di copie in tutto il mondo. Nel 1986 uscì anche un omonimo film, diretto dal regista francese Jean-Jacques Annaud, con Sean Connery, F. Murray Abraham e Christian Slater. È molto diverso dal romanzo e qui trovate le principali differenze.

Il nome della rosa è ambientato nel 1327 d.C. in un’abbazia benedettina sulle Alpi dell’Italia settentrionale. Si apre con l’arrivo del frate francescano Guglielmo da Baskerville e del suo giovane allievo Adso da Melk per partecipare a un convegno tra francescani e delegati della curia papale. I due si ritrovano presto a indagare sull’uccisione di un monaco, a cui seguiranno altri omicidi, intrighi, accuse di satanismo, peccati carnali, Apocalissi annunciate e libri profetici e pericolosi. La vicenda è raccontata in un manoscritto spedito a Eco da un amico: Eco racconta che a scriverlo fu Adso da Melk in tarda età, ma si tratta ovviamente di un espediente letterario già usato, per esempio, da Miguel de Cervantes nel Don Chisciotte e da Ludovico Ariosto per l’Orlando Furioso.

La copertina del libro

Il libro è sinteticamente definito un “giallo medievale” ma, come scrive Francesco Longo, è «uno degli emblemi del romanzo postmoderno. Erudizione, citazionismo, frullato di generi – romanzo storico, romanzo giallo, romanzo filosofico –, letteratura senza stile e insieme figlia di tutti gli stili del passato. Di fatto, ognuno può trovare in questo libro ciò che cerca». Secondo Alessandro Baricco Il nome della rosa «ha inaugurato una nuova stagione dei libri» ed «è lo spazio in cui narrazioni, abilità, tradizioni e saperi completamente diversi vanno ad abitare insieme: una sorta di centro magnetico capace di raccogliere pezzi di mondo esiliati da ogni parte».

– Leggi anche: Umberto Eco secondo Alessandro Baricco

A Eco, invece, quel libro non piaceva e una volta disse: «Odio Il nome della rosa e spero che anche voi lo odiate». Lo reputava il peggiore dei suoi sette romanzi e si lamentava che, come capita per i grandi esordi letterari, fosse rimasto la pietra di paragone per tutto quello che aveva scritto dopo. Lamentava anche che, ogni volta che pubblicava qualcosa di nuovo, chi non aveva ancora letto Il nome della rosa si affrettava a comprare quello pensando di doverlo recuperare prima di leggere qualcos’altro di suo.

Andreose è però convinto che fosse solo autoironia: «Non lo odiava assolutamente», ha ricordato, «aveva solo la certezza che il suo libro migliore fosse Il pendolo di Foucault. Ancora più joyciano!».

La Nave di Teseo ha da poco ripubblicato Il pendolo di Foucault, il secondo romanzo di Eco, uscito nel 1988, e in autunno pubblicherà anche i romanzi Baudolino (2000) e Il cimitero di Praga (2010). La casa editrice fu fondata nel 2015 da Elisabetta Sgarbi dopo anni alla direzione editoriale di Bompiani, insieme ad altri scrittori ed editor, tra cui lo stesso Eco.

***

Come inizia Il nome della rosa

Primo giorno

PRIMA

Dove si arriva ai piedi dell’abbazia e Guglielmo dà prova di grande acume.

Era una bella mattina di fine novembre. Nella notte aveva nevicato un poco, ma il terreno era coperto di un velo fresco non più alto di tre dita. Al buio, subito dopo laudi, avevamo ascoltato la messa in un villaggio a valle. Poi, allo spuntar del sole, ci eravamo messi in viaggio verso le montagne.

Come ci inerpicavamo per il sentiero scosceso che si snodava intorno al monte, vidi l’abbazia. Non mi stupirono di essa le mura che la cingevano da ogni lato, simili ad altre che vidi in tutto il mondo cristiano, ma la mole di quello che poi appresi essere l’Edificio. Era questa una costruzione ottagonale che a distanza appariva come un tetragono (figura perfettissima che esprime la saldezza e l’imprendibilità della Città di Dio), i cui lati meridionali si ergevano sul pianoro dell’abbazia, mentre quelli settentrionali sembravano crescere dalle falde stesse del monte, su cui s’innervavano a strapiombo. Dico che in certi punti, dal basso, sembrava che la roccia si prolungasse verso il cielo, senza soluzione di tinte e di materia, e diventasse a un certo punto mastio e torrione (opera di giganti che avessero gran familiarità e con la terra e col cielo). Tre ordini di finestre dicevano il ritmo trino della sua sopraelevazione, così che ciò che era fisicamente quadrato sulla terra era spiritualmente triangolare nel cielo. Nell’avvicinarsi, si capiva che la forma quadrangolare generava, a ciascuno dei suoi angoli, un torrione eptagonale, di cui cinque lati si protendevano all’esterno – quattro dunque degli otto lati dell’ottagono maggiore generando quattro eptagoni minori, che all’esterno si manifestavano come pentagoni. E non è chi non veda l’ammirevole concordia di tanti numeri santi, ciascuno rivelante un sottilissimo senso spirituale. Otto il numero della perfezione d’ogni tetragono, quattro il numero dei vangeli, cinque il numero delle zone del mondo, sette il numero dei doni dello Spirito Santo. Per la mole, e per la forma, l’Edificio mi apparve come più tardi avrei visto nel Sud della penisola italiana Castel Ursino o Castel dal Monte, ma per la posizione inaccessibile era di quelli più tremendo, e capace di generare timore nel viaggiatore che vi si avvicinasse a poco a poco. E fortuna che, essendo una limpidissima mattinata invernale, la costruzione non mi apparve quale la si vede nei giorni di tempesta.

Non dirò comunque che essa suggerisse sentimenti di giocondità. Io ne trassi spavento, e una inquietudine sottile. Dio sa che non erano fantasmi dell’animo mio immaturo, e che rettamente interpretavo indubitabili presagi iscritti nella pietra, sin dal giorno che i giganti vi posero mano, e prima che la illusa volontà dei monaci ardisse consacrarla alla custodia della parola divina.

Mentre i nostri muletti arrancavano per l’ultimo tornante della montagna, là dove il cammino principale si diramava a trivio, generando due sentieri laterali, il mio maestro si arrestò per qualche tempo, guardandosi intorno ai lati della strada, e sulla strada, e sopra la strada, dove una serie di pini sempreverdi formava per un breve tratto un tetto naturale, canuto di neve.

“Abbazia ricca,” disse. “All’Abate piace apparire bene nelle pubbliche occasioni.”

Abituato come ero a sentirlo fare le più singolari affermazioni, non lo interrogai. Anche perché, dopo un altro tratto di strada, udimmo dei rumori, e a una svolta apparve un agitato manipolo di monaci e di famigli. Uno di essi, come ci vide, ci venne incontro con molta urbanità: “Benvenuto signore,” disse, “e non vi stupite se immagino chi siete, perché siamo stati avvertiti della vostra visita. Io sono Remigio da Varagine, il cellario del monastero. E se voi siete, come credo, frate Guglielmo da Bascavilla, l’Abate dovrà esserne avvisato. Tu,” ordinò rivolto a uno del seguito, “risali ad avvertire che il nostro visitatore sta per entrare nella cinta!”

“Vi ringrazio, signor cellario,” rispose cordialmente il mio maestro, “e tanto più apprezzo la vostra cortesia in quanto per salutarmi avete interrotto l’inseguimento. Ma non temete, il cavallo è passato di qua e si è diretto per il sentiero di destra. Non potrà andar molto lontano perché, arrivato al deposito dello strame, dovrà fermarsi. È troppo intelligente per buttarsi lungo il terreno scosceso…”

“Quando lo avete visto?” domandò il cellario.

“Non l’abbiamo visto affatto, non è vero Adso?” disse Guglielmo volgendosi verso di me con aria divertita. “Ma se cercate Brunello, l’animale non può che essere là dove io ho detto.”

Il cellario esitò. Guardò Guglielmo, poi il sentiero, e in ne domandò: “Brunello? Come sapete?”

“Suvvia,” disse Guglielmo, “è evidente che state cercando Brunello, il cavallo preferito dall’Abate, il miglior galoppatore della vostra scuderia, nero di pelo, alto cinque piedi, dalla coda sontuosa, dallo zoccolo piccolo e rotondo ma dal galoppo assai regolare; capo minuto, orecchie sottili ma occhi grandi. È andato a destra, vi dico, e affrettatevi, in ogni caso.”

Il cellario ebbe un momento di esitazione, poi fece un segno ai suoi e si gettò giù per il sentiero di destra, mentre i nostri muli riprendevano a salire. Mentre stavo per interrogare Guglielmo, perché ero morso dalla curiosità, egli mi fece cenno di attendere: e infatti pochi minuti dopo udimmo grida di giubilo, e alla svolta del sentiero riapparvero monaci e famigli riportando il cavallo per il morso. Ci passarono di fianco continuando a guardarci alquanto sbalorditi e ci precedettero verso l’abbazia. Credo anche che Guglielmo rallentasse il passo alla sua cavalcatura per permettere loro di raccontare quanto era accaduto. Infatti avevo avuto modo di accorgermi che il mio maestro, in tutto e per tutto uomo di altissima virtù, indulgeva al vizio della vanità quando si trattava di dar prova del suo acume e, avendone già apprezzato le doti di sottile diplomatico, capii che voleva arrivare alla meta preceduto da una solida fama di uomo sapiente.

“E ora ditemi,” alla ne non seppi trattenermi, “come avete fatto a sapere?”

“Mio buon Adso,” disse il maestro, “è tutto il viaggio che ti insegno a riconoscere le tracce con cui il mondo ci parla come un grande libro. Alano delle Isole diceva che

omnis mundi creatura

quasi liber et pictura

nobis est in speculum

e pensava alla inesausta riserva di simboli con cui Dio, attraverso le sue creature, ci parla della vita eterna. Ma l’universo è ancor più loquace di come pensava Alano e non solo parla delle cose ultime (nel qual caso lo fa sempre in modo oscuro) ma anche di quelle prossime, e in questo è chiarissimo. Quasi mi vergogno a ripeterti quel che dovresti sapere. Al trivio, sulla neve ancora fresca, si disegnavano con molta chiarezza le impronte degli zoccoli di un cavallo, che puntavano verso il sentiero alla nostra sinistra. A bella e uguale distanza l’uno dall’altro, quei segni dicevano che lo zoccolo era piccolo e rotondo, e il galoppo di grande regolarità – così che ne dedussi la natura del cavallo, e il fatto che esso non correva disordinatamente come fa un animale imbizzarrito. Là dove i pini formavano come una tettoia naturale, alcuni rami erano stati spezzati di fresco giusto all’altezza di cinque piedi. Uno dei cespugli di more, là dove l’animale deve aver girato per in lare il sentiero alla sua destra, mentre fieramente scuoteva la sua bella coda, tratteneva ancora tra gli spini dei lunghi crini nerissimi… Non mi dirai infine che non sai che quel sentiero conduce al deposito dello strame, perché salendo per il tornante inferiore abbiamo visto la bava dei detriti scendere a strapiombo ai piedi del torrione orientale, bruttando la neve; e così come il trivio era disposto, il sentiero non poteva che condurre in quella direzione.”

“Sì,” dissi, “ma il capo piccolo, le orecchie aguzze, gli occhi grandi…”

“Non so se li abbia, ma certo i monaci lo credono fermamente. Diceva Isidoro di Siviglia che la bellezza di un cavallo esige ‘ut sit exiguum caput et siccum prope pelle ossibus adhaerente, aures breves et argutae, oculi magni, nares patulae, erecta cervix, coma densa et cauda, ungularum soliditate xa rotunditas’. Se il cavallo di cui ho inferito il passaggio non fosse stato davvero il migliore della scuderia, non spiegheresti perché a inseguirlo non sono stati solo gli stallieri, ma si è incomodato addirittura il cellario. E un monaco che considera un cavallo eccellente, al di là delle forme naturali, non può non vederlo così come le auctoritates glielo hanno descritto, specie se,” e qui sorrise con malizia al mio indirizzo, “è un dotto benedettino…”

“Va bene,” dissi, “ma perché Brunello?”

“Che lo Spirito Santo ti dia più sale in zucca di quel che hai, figlio mio!” esclamò il maestro. “Quale altro nome gli avresti dato se persino il grande Buridano, che sta per diventare rettore a Parigi, dovendo parlare di un bel cavallo, non trovò nome più naturale?”

Così era il mio maestro.

(© La Nave di Teseo, 2020)