C’è un problema con i nostri stipendi

Nonostante la ripresa dell'economia, non sono cresciuti: e la cosa peggiore è che gli economisti non hanno idea del perché

All’inizio di luglio gli economisti della Banca Centrale Europea hanno finalmente ricevuto la notizia che aspettavano da anni: nei primi tre mesi del 2018 gli stipendi europei sono tornati a crescere. L’aumento dei salari è considerato un prerequisito necessario per avere un livello sano di inflazione, e visto che negli ultimi anni l’inflazione in Europa è quasi sempre rimasta sotto il 2 per cento, cioè la soglia dell'”inflazione buona” che la banca centrale ha l’obiettivo di mantenere, i nuovi dati sono stati salutati con sollievo dai tecnici della BCE.

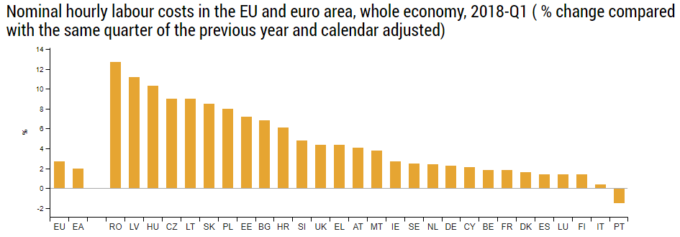

Variazione della retribuzione oraria nei primi tre mesi del 2018 comparato ai primi tre mesi dell’anno precedente (Eurostat)

Anche i sindacati europei hanno festeggiato il risultato, ma i lavoratori farebbero bene a pensarci due volte prima di decidere di cambiare automobile. L’aumento infatti è stato tutto meno che spettacolare: il 2 per cento nella zona euro e il 2,7 in tutta l’Unione Europea. In alcuni paesi l’aumento è stato quasi trascurabile. In Italia per esempio i salari sono saliti in un anno di appena lo 0,4 per cento, in Portogallo sono addirittura calati dell’1,5.

C’è anche un altro problema, che probabilmente ha contribuito a temperare molto la felicità dei tecnici della BCE. Anche se «i lavoratori stanno finalmente iniziando a ricevere una fetta più grande della torta economica», come ha scritto il giornalista economico Jack Ewig in un articolo pubblicato sul New York Times, «è meglio se non proviamo a chiederci perché è successo e nemmeno se è un fenomeno destinato a durare». Cosa intende Ewig: la dinamica dei salari – cioè la relazione tra quanto crescono gli stipendi e una serie di altri fattori, come tasso di crescita dell’economia, disoccupazione e inflazione – è diventata un mistero difficile da interpretare.

Non è sempre stato così. Per lungo tempo, la relazione tra salari e il resto dell’economia era considerata un fenomeno prevedibile come le maree: bastavano un paio di formule piuttosto semplici per prevederne l’andamento con una certa precisione. Per esempio: se cala la disoccupazione gli stipendi si alzano, poiché i datori di lavoro sono costretti a competere gli uni con gli altri per aggiudicarsi i lavoratori ancora sul mercato, o per convincere chi già lavora a cambiare azienda. A quel punto i datori di lavoro scaricano il maggior costo del lavoro sui consumatori, alzando i prezzi dei loro beni e producendo così inflazione.

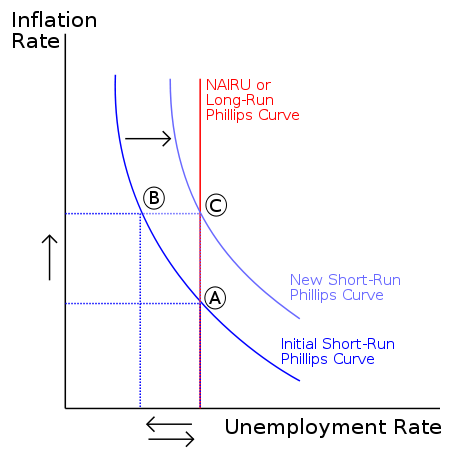

Nei manuali di economia si trovava spesso uno schema, la cosiddetta “Curva di Phillips“, che mostrava la relazione inversa tra disoccupazione e inflazione: più diminuisce la prima, più aumenta la seconda. Per gran parte del secondo dopoguerra i politici europei hanno agito dando per scontata questa relazione, perché la regola funzionava: sia i governi di sinistra che quelli di destra scelsero di puntare ad avere una bassissima disoccupazione al prezzo di un’inflazione piuttosto alta (il che significava, semplificando, fare molta spesa pubblica e ripagarla grazie al denaro stampato dalla banca centrale). A partire dalla crisi petrolifera degli anni Settanta, però, il meccanismo si inceppò: l’inflazione aumentava, ma nel contempo cresceva anche la disoccupazione (è la cosiddetta “stagflazione”).

Nel 1976 il primo ministro britannico laburista James Callaghan disse che non si poteva più scegliere tra avere disoccupazione o avere inflazione. Nel clima mutato di quegli anni, puntando sull’inflazione non si otteneva al contempo la piena occupazione. Quello che era emerso era che la dinamica dei salari e del lavoro era molto più complessa di quanto la Curva di Phillips lasciasse intendere. Per creare posti di lavoro non era più sufficiente giocare con l’inflazione, magari aumentando la spesa pubblica.

Gli anni Settanta avevano messo in chiaro che non bastava far aumentare un po’ di inflazione per avere più occupazione, e che la “stagflazione”, cioè inflazione più recessione, non fosse una creatura mitologica ma un evento che poteva accadere davvero. In ogni caso, però, l’idea che al calare della disoccupazione i salari dovessero aumentare era considerato un assioma della teoria economica. Il problema è che nell’ultimo decennio non è accaduto. Dopo la Grande recessione iniziata nel 2008, un altro “pilastro” della relazione tra salari e il resto dell’economia ha iniziato a essere messo in dubbio.

The 2018 OECD employment outlook showed that for the first time there were more people in employment in the OECD area than before the financial crisis, but « wage growth is still missing in action » https://t.co/7Q4ktE2S7u via @financialtimes pic.twitter.com/IB6SOoitd4

— alain servais (@aservais1) July 5, 2018

La ripresa in Europa è iniziata nel 2012 e ha preso velocità negli ultimi anni. In alcuni paesi, come la Germania, il tasso di disoccupazione ha raggiunto un record storico verso il basso. Eppure soltanto ora gli stipendi iniziano ad aumentare, e lo stanno facendo molto lentamente. «Alla fine del 2017, la crescita degli stipendi nei paesi OCSE era solo del 2,1 per cento, appena la metà del tasso di crescita raggiunto prima della crisi, quando i livelli di disoccupazione erano simili», ha scritto Stefano Scarpetta, dirigente dell’OCSE, in un articolo pubblicato pochi giorni fa e intitolato: “Che cos’è successo alla crescita dei salari?”.

Insomma, non solo non riusciamo a capire perché, proprio ora, i salari abbiano iniziato a crescere, ma abbiamo anche difficoltà a spiegare perché per quasi un decennio sono rimasti fermi o sono addirittura calati. Gli economisti però non sono completamente senza indizi, e parecchie teorie sono state portate avanti per spiegare il fenomeno a cui stiamo assistendo. Scarpetta, per esempio, scrive che l’OCSE ha individuato due fattori principali. Il primo: dalla fine della crisi in poi la produttività non è aumentata. Significa che la quantità di beni e servizi che un lavoratore è in grado di produrre in una determinata quantità di tempo è rimasta stabile (ci sono parecchie ragioni anche per questo: la crisi ha spinto i privati a smettere di investire e i governi non hanno investito al posto loro).

Visto che la produttività del lavoro è ritenuta oggi una delle ragioni principali dietro l’aumento dei salari, questa stagnazione spigherebbe almeno in parte perché gli stipendi non sono cresciuti. La seconda ragione è che il mercato del lavoro oggi domanda maggiori competenze tecnologiche, che gran parte dei lavoratori non possiede, finendo così tagliata fuori da quegli impieghi in cui i salari stanno invece aumentando. La BCE, che come abbiamo visto è molto interessata alla dinamica dei salari, ha cercato di stimolare un dibattito tra gli economisti su questo tema nel corso della sua ultima riunione a Sintra, in Portagallo.

Uno degli argomenti che sono andati per la maggiore è quello secondo cui l’indebolimento dei sindacati in tutto il mondo sviluppato ha ridotto il potere contrattuale dei lavoratori, e quindi la loro possibilità di spuntare stipendi migliori. L’apertura delle frontiere per i capitali e la possibilità di delocalizzare le industrie hanno aggiunto ulteriore pressione sui salari, poiché ora i lavoratori del mondo sviluppato competono con quelli del mondo in via di sviluppo.

Un’altra spiegazione ancora accusa le grandi società di tecnologia, come Apple, Google e Facebook. In teoria sono le imprese dove la produttività è aumentata di più, grazie all’uso intensivo di nuove tecnologie. Dovrebbero quindi essere anche quelle dove gli stipendi crescono più in fretta, ma non è così. Come ha rilevato Scarpetta, se le imprese ad alta tecnologia avessero seguito il rapporto tra produttività e salari che c’era nel decennio prima della crisi, oggi dovrebbero pagare salari il 13 per cento più alti. Se hanno potuto evitarlo, dicono i sostenitori di questa tesi, è perché hanno creato dei monopoli o semi-monopoli in cui non c’è concorrenza, e quindi non è necessario alzare gli stipendi per attrarre i lavoratori. Altre società, come Uber e Airbnb, sono invece riusciti a mantenere il costo del lavoro basso utilizzando una serie di escamotage tramite i quali possono utilizzare lavoratori ultra-precari, economici e privi di garanzie.

Un’altra possibilità ancora è che le statistiche sottovalutino in maniera sistematica il numero di disoccupati. Durante una lunga recessione, molte persone perdono completamente la speranza di trovare lavoro e smettono di cercarlo, scomparendo così dalle statistiche che contano come disoccupati soltanto coloro che cercano attivamente un lavoro. Non appena la situazione economica migliora, però, queste persone tornano ad affacciarsi sul mercato del lavoro. Il mistero dei salari che non crescono potrebbe essere in realtà un effetto ottico: ci domandiamo come mai non crescono, visto che la disoccupazione è calata. Ma forse la disoccupazione in realtà non è calata poi così tanto, e ci sono ancora parecchi “scoraggiati” che sfuggivano alle statistiche e che solo ora stanno tornando sul mercato del lavoro. Quando questo “esercito di riserva” di disoccupati inizierà ad esaurirsi, allora vedremo finalmente l’incremento salariale che ci aspettiamo.

Sono tutte spiegazioni valide e probabilmente ognuna contiene una parte di verità. Al momento però non c’è un consenso tra gli economisti su quale di queste teorie sia quella più utile a spiegare quel che sta accadendo. Quella dei salari è una delle grandi questioni economiche del nostro tempo, con profonde ramificazioni politiche. Le difficoltà dei lavoratori, la sensazione che molti hanno di non ricevere quel che gli spetta, il timore di lasciare ai propri figli lavori e stipendi peggiori dei propri, hanno contribuito ad alimentare un risentimento che secondo molti ha contribuito alla nascita di fenomeni di protesta sostenuti dal voto dei lavoratori poco istruiti che appartengono alle categorie che più hanno subito la compressione dei salari.

Ma per trovare la giusta risposta alle loro domande bisognerà comprendere meglio quel che sta accadendo. Se infatti il problema principale fosse l’incapacità degli strumenti statistici di valutare il corretto numero di disoccupati, la soluzione passerebbe per una revisione dei metodi statistici. Ma la soluzione non sarà altrettanto rapida e semplice se il problema avesse a che fare con il cambiamento dei rapporti di forza tra i lavoratori sempre più deboli e datori di lavoro in grado di imporre i salari a loro più convenienti.