Chi è Paolo Zellini

Un professore di Analisi numerica, che ha pubblicato un libro di matematica con cui Adelphi spera di replicare il successo di Carlo Rovelli

Paolo Zellini è professore di Analisi numerica all’Università di Roma Tor Vergata. Prima di La matematica degli dèi e gli algoritmi degli uomini, uscito in autunno, la casa editrice Adelphi aveva pubblicato altri quattro suoi libri sulle relazioni tra matematica e filosofia, cioè sul pensiero matematico e geometrico: Breve storia dell’infinito nel 1980, La ribellione del numero nel 1997, Gnomon. Una indagine sul numero del 1999 e Numero e logos nel 2010. La matematica degli dèi e gli algoritmi degli uomini è un libro azzurrino, che per grafica e collocazione editoriale (Piccola biblioteca) si presenta come una replica delle Sette brevi lezioni di fisica di Carlo Rovelli, il più sorprendente caso editoriale del 2015.

Rispetto al bestseller di Rovelli, il libro di Zellini, però, è più lungo e molto più complesso. La ragione è che si tratta di due libri molto diversi per concezione: Sette brevi lezioni di fisica è un riepilogo e una spiegazione comprensibile a tutti, o quasi, delle maggiori scoperte e dei problemi aperti della fisica contemporanea, mentre La matematica degli dèi e gli algoritmi degli uomini è un trattato storico-scientifico-filosofico che ripercorre per grandi temi lo sviluppo del pensiero geometrico-matematico dall’antichità dei veda indiani, dei babilonesi e dei greci fino ai computer, attraverso il pensiero dei grandi matematici moderni, da Georg Cantor, a Bertrand Russel ad Alan Turing. In particolare Zellini sostiene che la scoperta degli algoritmi – i procedimenti matematici basati sulla scomposizione di un problema nelle sue parti elementari e sull’automazione dei loro processi di risoluzione, inizialmente derivata dall’esigenza di ingrandire gli altari vedici mantenendone inalterate forme e proporzioni – sia all’origine del dominio tecnico dell’uomo, perfezionato nel corso di un processo durato millenni.

In estrema sintesi, le tesi del libro possono essere così riassunte:

- L’origine della matematica è religiosa: numero e forme geometriche sono il luogo in cui realtà sensibile e divino si incontrano, perché i numeri servono a misurare, ma sono sempre affacciati sull’infinito, o almeno sull’incommensurabile.

- Matematica e geometria non servono a misurare la realtà, ma implicano e descrivono il divenire: numeri e forme non sono rappresentazioni statiche dello spazio e del tempo, ma enti dinamici.

- I numeri hanno potenza, crescono e generano cose, perciò sono indissolubilmente legati alla tecnica. Le scoperte della matematica antica – vedica, babilonese e greca – sono ancora alla base degli algoritmi dell’informatica.

Da un punto di vista storico e archeologico – ma uscendo per un attimo dal libro – i numeri più antichi si trovano sull’osso di Ishango, ritrovato in Africa e che risale a 20 mila anni fa. Erano tacche: una tacca, due tacche, tre tacche. Anche i numeri moderni – che apparvero in India almeno 700 anni prima di Cristo – non si distinguono per la forma, ma per la quantità: –, =, ,+ (unendo le linee si capisce come si siano trasformati nei moderni 1, 2, 3 e 4, che compaiono intorno al 260 a.C. nell’editto dell’imperatore indiano Aśoka Moriya). Perfino i primi numeri romani – I, II, III – sono tacche. Segni uguali e assommabili che suggeriscono che i numeri siano nati dall’esigenza di contare cose concrete. Peraltro, ancora oggi esiste qualche tribù amazzonica, come i munduruku, che concepisce soltanto tre numeri – 1, 2 e molti – tanto che se si domanda a un munduruku con cinque figli quanti figli abbia, ti risponderà: «Molti. Ma a che cosa serve contare i bambini?»

Questo è il secondo capitolo del libro, intitolato La matematica degli dèi. Zellini parla della nascita della matematica e ricostruisce le sue origini legate a pratiche religiose.

* * *

2. La matematica degli dèi

È difficile dire perché e da dove ha avuto origine la matematica, e forse è anche inutile, se si seguono le argomentazioni di chi, per scoraggiare simili imprese, ha cercato di mostrarne l’intrinseca insensatezza. In Umano, troppo umano (par. 249), Nietzsche denunciava l’appesantimento, la profonda stanchezza che può derivare da uno sguardo rivolto sistematicamente al passato. Nella seconda considerazione inattuale, Sull’utilità e il danno della storia per la vita, l’anima dell’uomo antiquario, che custodisce e archivia un passato nel modo più accurato, può rimanere vittima di una cieca furia collezionistica e di una curiosità oppressiva che è di ostacolo a ogni forte risoluzione per ciò che è nuovo e vitale. Dopo Nietzsche, Michel Foucault spiegava che le origini di qualsiasi sapere sono tante, e che non ha senso cercarne una sola, come fosse l’unica sorgente di tutto. Sembra che la matematica non possa sfuggire a questa regola: intanto esistono molte matematiche; l’aritmetica, la fisica matematica, l’algebra, la geometria, l’analisi e la statistica rispondono a diverse questioni, ubbidiscono a diversi criteri e a diverse tecniche dimostrative, anche se in molti casi lo studio delle strutture matematiche astratte ha rivelato sorprendenti affinità tra ambiti disparati, lasciando intravedere le linee di una conoscenza unitaria. Nel corso del tempo le teorie matematiche hanno spesso cambiato aspetto, sono state pensate e formulate in molti modi e con differenti finalità, diramandosi in altre teorie. Le matematiche sono nate e rinate innumerevoli volte, tanto da far pensare a un’idea di tradizione come quella dell’apologo del Talmud su Mosè e Rabbi Akiba. Mosè, racconta l’apologo, riceve dal Signore del mondo la Torah scritta con lettere ornate di infiniti riccioli e corone. Per ogni ricciolo, gli predice il Signore, Akiba avrebbe formulato, un giorno, innumerevoli dottrine. Mosè chiede di conoscerle, e il Signore gli concede per incanto di sedersi nell’ottava fila, assieme agli scolari di Akiba, nell’aula in cui il rabbi avrebbe insegnato. Sgomento, non capisce nulla di quello che Akiba sta spiegando. Ma si riconforta quando gli scolari chiedono al rabbi per quale via egli fosse giunto ad affrontare una certa questione e questi risponde che si tratta di una dottrina consegnata a Mosè sul monte Sinai. Qui sta tutto il senso della tradizione, della continua ripresa di sapienze antiche secondo formulazioni più avanzate e suscettibili di diventare nuova sapienza. La matematica non fa eccezione.

Possiamo comunque individuare alcuni temi originari che spiegano come e perché la matematica si è profilata, nel tempo, nella maniera che sappiamo, e non in altri modi. Alla fine dell’Ottocento sembrò finalmente chiaro da quali presupposti bisognava iniziare. La matematica, si teorizzava, nasce da una libera attività dell’intelletto, di un esprit che calcola, senza lasciarsi condizionare da circostanze estranee, con semplici operazioni insiemistiche. L’atto intellettuale più semplice, fondamentale e apparentemente immune da contraddizioni, divenne quello di raggruppare diversi enti (numeri, funzioni, matrici) in un’unica classe e di cercare di operare tra questi enti, se possibile, senza uscire dalla classe. Si cercava di dimostrare che la classe in cui si opera è chiusa, una proprietà rassicurante, perché impedisce di imbattersi, nel corso di un calcolo, in un ente alieno che si sottrae alle regole del calcolo stabilite per quella classe. Talvolta si è obbligati a uscire da una determinata classe, come è il caso delle soluzioni di un’equazione algebrica, che possono essere numeri reali o complessi e obbligano quindi a uscire dal campo dei numeri razionali. Come è noto l’estensione ai numeri complessi nacque dalle ricerche sulla risoluzione delle equazioni algebriche di terzo grado. Rafael Bombelli ne fu, dopo Girolamo Cardano, l’artefice principale. Ma il campo dei numeri complessi è a sua volta chiuso rispetto alle operazioni additive e moltiplicative che generalizzano, all’interno del campo, le ordinarie operazioni tra numeri razionali o reali.

Lo studio di domini sempre più astratti e complessi non mise in crisi la convinzione, maturata nel XIX secolo, che ogni cosa può ricondursi al semplice concetto di numero intero, mentre il numero intero, a sua volta, può basarsi sull’ancora più semplice concetto di insieme. Le grandi costruzioni di Weierstrass, di Peano, di Cantor, di Dedekind o di Veronese si ispiravano tutte al grande progetto di aritmetizzare l’analisi, di far derivare l’intero edificio matematico, almeno in linea di principio, dal numero intero, dalla teoria degli insiemi e dal concetto di limite.

Occorre però distinguere tra origine e derivazione. La matematica ebbe davvero origine da operazioni insiemistiche come quelle elaborate dalla scienza del XIX secolo? Stando alle fonti la risposta non può che essere negativa.

Nell’antica matematica mesopotamica troviamo calcoli aritmetici simili a moderne procedure, veri algoritmi ante litteram. La geometria vedica degli altari del fuoco comprende lo studio dell’equivalenza tra figure geometriche, come la circolazione del quadrato, e a questo fine richiede accurate procedure numeriche, come l’approssimazione della radice quadrata di 2. Per i pitagorici i numeri avevano forma geometrica, circostanza che imponeva, di per sé, l’analisi della relazione tra numeri e figure che avrebbe portato – si può congetturare – alla scoperta di grandezze incommensurabili. In Grecia troviamo una geometria virtualmente collegata all’algebra e alla computatio che precede la moderna scienza del calcolo. Se ne ravvisano gli schemi fondamentali anche nell’antica matematica cinese. Dunque nel complesso si osserva come in diverse tradizioni si sia presto stabilita, tra numero e figura geometrica, una relazione enigmatica, una tensione problematica dalla quale sarebbe derivata, oltre allo studio dell’incommensurabilità, l’analisi del concetto di infinito e della struttura del continuo, come pure il lógos matematico, una scienza dei rapporti come fondamento di un cosmo intelligibile. È da questa tensione problematica che presero l’avvio i primi tentativi di dar forma a concetti importanti, come l’incommensurabilità, la costruibilità effettiva o l’approssimazione, che segnarono tutta la matematica successiva.

Non si può negare che il calcolo rivela, al suo primo apparire in civiltà remote, una profonda affinità con pratiche e saperi di diversa natura. Per quanto scarse siano le fonti, si è autorizzati a credere che matematica e filosofia, geometria e religione, calcolo e metafisica discendano da un’unica grandiosa, originaria combinazione reciproca. Questa combinazione non compromette in nessun modo la specificità del sapere matematico, non implica che la matematica serva a qualcosa d’altro o che abbia bisogno di giustificazioni esterne. Semmai è vero il contrario: le formule dell’algebra e le costruzioni della geometria godono di una specificità indiscutibile e di una evidenza conclusiva, di una chiarezza, per così dire, terminale, che non ha bisogno di altre spiegazioni e giustificazioni se non quelle che trovano in se stesse. Nemmeno la logica è in grado di darne una spiegazione esauriente. I calcoli appaiono aridi ed estranei all’ambito filosofico o religioso, ma questa è pura apparenza: religione e matematica, metafisica e calcolo, azione rituale e pensiero esatto sembrano combinarsi, all’inizio, in un’unica, imponente compagine. Una combinazione che si deve cogliere nei grandi disegni della cosmologia antica, nelle intuizioni dei primi filosofi come pure nelle strategie computazionali e nei calcoli più minuti a cui erano avvezzi i matematici greci, indiani, cinesi e babilonesi.

Dalle fonti si evince che i primi a porre questioni matematiche non furono uomini, ma dèi, o perlomeno uomini ispirati dagli dèi. Lo comprova una varietà impressionante di racconti, spiegazioni e concordanze. Il Prometeo di Eschilo è inventore del numero e il primo a distinguere i segni astronomici che scandiscono i grandi cicli del tempo, i quali avrebbero richiesto una teoria matematica dei rapporti. Analoghe prerogative avevano il dio egizio Thot, alter ego di Prometeo e di Hermes, nonché Palamede, allievo del centauro Chirone ed eroe della guerra di Troia. Platone ne fa cenno nel Fedro (261 b-d), lo chiama « eleatico » e gli attribuisce le stesse capacità dialettiche di Zenone. A Gorgia si deve un’Apologia di Palamede (82 B 11a DK) che si inscrive in una tradizione epica alternativa a quella di Omero, nella quale Odisseo appare in una luce poco esaltante. Come riferisce Giamblico (La vita pitagorica, 31), degli esseri viventi dotati di ragione uno è dio, l’altro è l’uomo e il terzo ha la natura di Pitagora. Lo stesso Pitagora imparò dagli egizi e dai babilonesi un’arte della misura trasmessa dagli dèi. Parmenide apprese dalla Dea che l’essere è uno e perfetto. La sua visione metafisica, non estranea a una concezione matematica del mondo, potrebbe accostarsi all’idea di spazio assoluto che Newton avrebbe delineato nei Principia. Platone afferma che la matematica ci è stata trasmessa da Urano, il dio del cielo che esprime nel movimento degli astri le leggi dei numeri e dei rapporti (Epinomide, 977 b).

Sappiamo che gli dèi della tradizione vedica avevano una prerogativa: erano completamente chiari e veridici. Questa, nota Charles Malamoud, era anche la loro debolezza, che imponeva un’estrema cautela o riluttanza nel contatto con gli uomini. Trasparenza e veridicità implicavano l’esattezza; quindi esatte e precise dovevano essere le forme degli altari, come pure la scansione delle azioni e delle recitazioni rituali. Ma proprio la veridicità poteva imporre, per proteggersi, una sistematica contraffazione: i nomi degli dèi erano intenzionalmente storpiati per rendere inaccessibile il nome più segreto e più vero. In questo storpiamento del nome, avverte lo Vatapatha Brahmapa, consisteva, propriamente, la mistica. Sembra allora di udire le celebri parole delle Muse di Esiodo (Teogonia, 27-28): « Noi sappiamo dire molte menzogne simili al vero, ma sappiamo anche, quando vogliamo, il vero cantare ».

Forse era questo un motivo di attrazione della matematica, una scienza esatta che propone enigmi, astrusità da sciogliere mediante artifici basati su calcoli, ragionamenti, dimostrazioni e algoritmi. I paradossi di Zenone sull’impossibilità del movimento sono uno degli enigmi più celebri. Ma l’astrusità e l’enigma erano pure in accordo col principio pitagorico secondo il quale «nessuna menzogna riceve in sé la natura del numero », come recita un frammento di Filolao (44 B 11 DK). Le più semplici figure geometriche, come la retta, il quadrato, il triangolo o il cerchio, ponevano nella forma più chiara e accessibile gli enigmi più astrusi, quali la natura dell’incommensurabilità delle grandezze oppure l’esistenza di grandezze infinite e infinitesime. Per i pitagorici la definizione delle figure aveva un carattere teologico, ricorda Proclo (Commento al I libro degli « Elementi » di Euclide, 130), e non c’è da stupirsi se ad ogni figura si associava un dio, un’abitudine che si sarebbe trasmessa nei secoli, in successive riprese, almeno fino a Giordano Bruno.

In Grecia la risoluzione di un problema matematico si traduceva in un’offerta votiva agli dèi: come testimonia una lettera di Eratostene al re Tolomeo tramandataci da Eutocio, il tardo commentatore di Archimede, il suo meccanismo per la costruzione dei medi proporzionali che servivano a duplicare un cubo divenne un’offerta votiva collocata nel recinto del dio. Questo era, in greco, l’anáthema, parola accostabile a thésis, che denotava l’azione del porre o stabilire qualcosa, anche nell’ambito delle scienze giuridiche. Ora i teoremi matematici non si prefiggono altro che dimostrare una tesi; e l’invenzione della dimostrazione rigorosa potrebbe essere stata, seguendo una vertiginosa intuizione di Simone Weil, il risultato dell’estrema attenzione rivolta a immagini pensate come riflessi o incarnazioni della realtà divina.

Che cosa ci hanno lasciato in eredità gli dèi? La matematica deve a loro una semplice collezione di aneddoti e di leggende, oppure un lascito di autentica conoscenza? La risposta non lascia dubbi. Dai problemi posti dagli dèi provengono i cardini di un pensiero senza il quale la matematica sarebbe oggi impensabile.

Possiamo riconoscere i motivi di questo persistente legame tra ordine divino e umano, tra le proposte originarie degli dèi e la matematica moderna, non tanto nei disegni generali, nelle finalità esplicite o in un comune programma di astrazione dal mondo visibile. Il nesso è più sottile, ma tanto più forte perché coinvolge le operazioni più tecniche e più segrete del calcolo, gli schemi fondamentali su cui si sono basate l’algebra e l’analisi fino ad oggi. Il collegamento decisivo riguarda due temi principali: le modalità di crescita delle figure geometriche e l’equivalenza di figure di diversa forma.

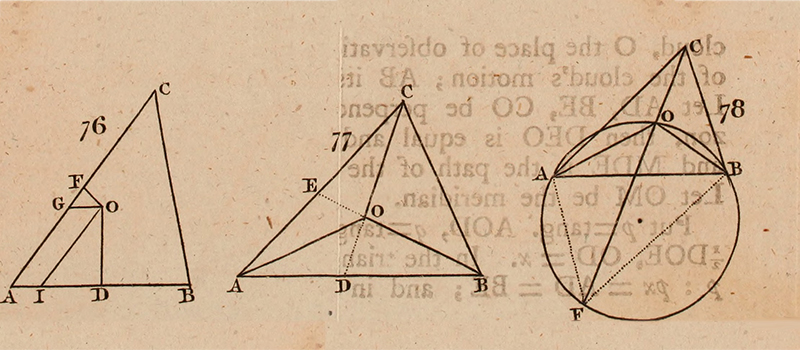

I riferimenti essenziali si trovano nei trattati vedici, gli Vulvasutra (vulva è la corda, strumento, assieme ai paletti, di misure rituali), sulla costruzione degli altari del fuoco (Agni). Essi sono pure atti a chiarire l’origine e il significato di procedimenti su cui è stata edificata la matematica greca. Le versioni più importanti di questi trattati sono delle scuole di Baudhayana, di Apastamba e di Katyayana, e rispondono innanzitutto all’esigenza di stabilire l’equivalenza tra altari di diversa forma. La ricerca dell’equivalenza porta alla costruzione di un quadrato della stessa area di un rettangolo, oppure di un cerchio della stessa area di un quadrato. Dalla circolazione di un quadrato ebbe origine, presumibilmente, il problema complementare, più celebre, della quadratura del cerchio. L’altra esigenza è di ingrandire un altare mantenendone immutata la forma. Chi era preposto al rito doveva prevedere, almeno in linea di principio, la costruzione in 5 strati di mattoni di altari di grandezza crescente, di superfici pari a 71⁄2, 81⁄2, 91⁄2, fino a 1011⁄2 purusa quadrati, dove purusa era l’unità di lunghezza lineare pari circa all’altezza di un uomo con le braccia alzate. Questo richiedeva la risoluzione di diversi problemi geometrici, come ingrandire un quadrato, oppure trovare un quadrato uguale alla somma o alla differenza di due quadrati assegnati, problemi la cui risoluzione implicava la conoscenza del teorema di Pitagora: il quadrato costruito sulla diagonale di un rettangolo è la somma dei quadrati costruiti sui lati.

La geometria vedica si basa su costruzioni geometriche che sono descritte, in un periodo successivo, negli Elementi di Euclide. Ma non sempre le due trattazioni rispondono alle stesse finalità: negli Elementi troviamo il rigore delle dimostrazioni, negli Sulvasutra prevale l’idea di una crescita dinamica delle figure geometriche e il principio di invarianza della forma al mutare delle dimensioni.

© 2016 adelphi edizioni s.p.a. milano