Il declino della dissolvenza

Fino a 20 anni fa le canzoni che si concludevano col volume in diminuzione erano molto frequenti: poi è cambiato qualcosa (c'entrano la tecnologia, gli iPod e la cultura delle playlist)

di William Weir – Slate @WilliamWeir2

William Weir scrive di storia della musica e tecnologia per diverse testate giornalistiche, tra cui Slate e The Atlantic.

La dissolvenza, una volta onnipresente ma tragicamente poco apprezzata, sembra essere alla fine dei suoi giorni. Il suo declino è il miglior esempio della dissolvenza stessa: è stato lungo, graduale, e non se n’è accorto quasi nessuno.

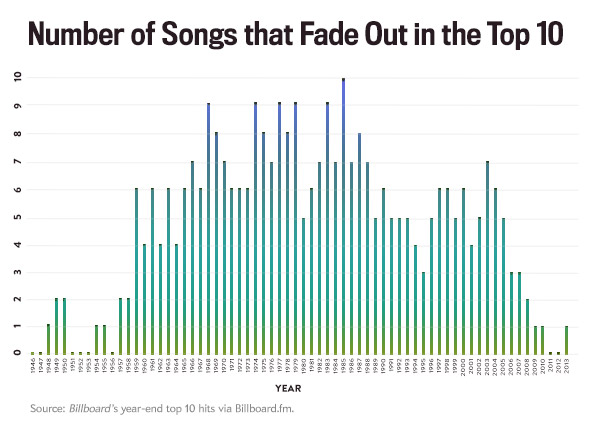

La dissolvenza – la tecnica che fa terminare una canzone con una lenta diminuzione del volume distribuita negli ultimi secondi – diventò comune negli anni Cinquanta e rimase molto usata per trent’anni. Nel 1985, nella classifica delle 10 canzoni dell’anno, non ce n’è una che finisse in modo netto. Dagli anni Novanta è cominciato il suo declino, e ora il fenomeno è diventato impetuoso. Tra le 10 canzoni dell’anno nel 2011, 2012 e 2013 ce n’è soltanto una che finisce in dissolvenza: “Blurred Lines” di Robin Thicke, volutamente rétro.

(L’immagine si ingrandisce con un clic)

Il compositore Gustav Host capì la forza della dissolvenza e la utilizzò per la prima volta durante un concerto del 1918. Per il movimento “Neptune” della suite orchestrale The Planets, Holst aveva un coro femminile che cantava in una stanza fuori dal palco. Aveva chiesto che verso la fine del movimento, la porta della stanza venisse chiusa molto lentamente: «Questa battuta deve essere ripetuta finché il suono si perderà in lontananza». Dato l’argomento del movimento – allora si pensava che Nettuno fosse il pianeta più distante dalla Terra del sistema solare – il tentativo di Holst di evocare la lontananza di Nettuno e i misteri del cosmo ha senso. Le prime dissolvenze di cui si ha testimonianza si ricollegano nello stesso modo a scene di vita reale, come ad esempio il passaggio del treno in una canzone di George Olsen del 1930, “Beyond the Blue Horizon”.

Ai tempi in cui le tecniche di registrazione erano ancora meccaniche, quando cioè le vibrazioni delle onde sonore creavano direttamente i solchi dei dischi o dei cilindri, serviva uno sforzo eroico per chiudere una registrazione in dissolvenza. Patrick Feaster, un etnomusicologo dell’Indiana University Bloomington specializzato nella preservazione dei primi media sonori, dice che che per ottenere una dissolvenza si doveva lentamente trasportare il fonografo lontano dalla fonte sonora. Cita come uno dei primi esempi di dissolvenza una registrazione del 1894 della Berliner Gramophone, “Spirit of ’76”, in cui si sente una banda di fiati e percussioni avvicinarsi e allontanarsi di nuovo.

I progressi tecnologici hanno influito molto sull’ascesa della dissolvenza. Dagli anni Venti la registrazione elettrica permise agli ingegneri del suono di aumentare o diminuire l’amplificazione. Ottenere quell’effetto diventò ancora più facile quando si diffuse la registrazione su nastro magnetico, tra gli anni Quaranta e Cinquanta. Molte dissolvenze furono aggiunte perché gli ingegneri del suono avevano poco tempo: per venire incontro alle richieste delle radio o per far stare la canzone su un lato di un singolo in vinile, accorciavano la canzone facendola finire prima in dissolvenza.

A un certo punto gli ingegneri del suono si accorsero che la dissolvenza si poteva usare anche per ottenere un effetto drammatico/teatrale. Il pubblico stava cominciando ad accettare che i suoni nelle registrazioni non avessero per forza un equivalente nel mondo reale – valeva per la registrazione multitraccia e per il riverbero artificiale, per esempio: la dissolvenza venne considerata come un altro strumento dell’arsenale sonoro. La registrazione venne riconosciuta come una forma d’arte a sé stante e non soltanto un modo di documentare le performance dal vivo. La musica classica – anche se composta dopo l’invenzione del fonografo – ha le sue radici nell’era pre-registrazione, e l’essenza del jazz sta nell’esibizione dal vivo. Per questo non si sentono molte dissolvenze in questi generi. Gli studi di registrazione, però, diedero ai musicisti pop nuovi modi per chiudere le canzoni, e loro cominciarono a sfruttarli.

I Beatles sono un buon esempio di questa fase. Come racconta Ian MacDonald in “Revolution in the Head”, i Beatles preferirono le chiusure nette per quasi tutta la durata della loro carriera, ma si mostrarono più aperti alle dissolvenze quando smisero di andare in tour, nel 1966. Senza la preoccupazione di dover poi riprodurre le loro canzoni sul palco, diventarono molto più creativi con le chiusure, ed è durante questo periodo che registrarono alcune delle più grandi dissolvenze di tutti i tempi.

La chiusa verosimilmente più famosa nel genere pop è quella di “A Day in the Life”. Anche se il finale, con l’accordo apocalittico che risuona per più di quaranta secondi prima di dissolversi nel silenzio, forse non può essere considerato una vera dissolvenza. (Tecnicamente era quasi il contrario: avevano esteso l’accordo alzando lentamente i cursori del volume.) Piuttosto rispetta i criteri della dissolvenza il finale di “Hey Jude”, con la ripetizione del ritornello e la riduzione artificiale del volume (tutta la coda della canzone ci mette più di quattro imponenti minuti per scendere gradualmente). C’è anche la falsa fine di “Helter Skelter”, che pare concludersi dopo tre minuti per poi riprendere a pieno volume prima di finire con aggressività.

La dissolvenza viene spesso liquidata come una scorciatoia pigra. Ma le migliori impiegano spesso alcuni lievi cambiamenti nella canzone per riattirare l’attenzione dell’ascoltatore millisecondi prima dell’arrivo del silenzio: un carillon risuona lungo l’evanescente dissolvenza di “I’m not in love” dei 10cc, per esempio, o i flauti bassi prendono un inatteso predominio sugli altri strumenti alla fine di “Caroline, No” dei Beach Boys. La dissolvenza può persino portare a una riconsiderazione della canzone stessa. Prendete la dissolvenza di “Life During Wartime” dei Talking Heads: non si chiude con un giro strumentale o con la ripetizione di un ritornello, bensì con David Byrne che canta un’intera strofa nuova. Spinge a chiederti: “ma quante altre strofe ci stanno in questa canzone?” (non molte, a dire il vero, se non si considera una seconda versione diffusa nel 2005).

Una buona dissolvenza richiede più della semplice rotazione di una manopola. Jeff Rothschild, un tecnico del suono che ha lavorato con Bon Jovi e Nelly Furtado, spiega che il volume deve “andare giù un po’ più rapidamente all’inizio, e poi comincia la dissolvenza più lunga”. E infine arriva il silenzio. “È quello che suona più naturale al tuo orecchio”. Come fosse una composizione interna a sua volta: la dissolvenza ha un inizio, un centro e una fine. Si verifica quando i musicisti si lasciano andare e procedono sciolti. Il cantante improvvisa (in questo, uno bravo era Stevie Wonder) o la band si butta in una jam session non programmata. Alzare il volume in questi casi è come rimanere al concerto dopo che la piazza si è svuotata e le persone sono tornate a casa, per ascoltare i membri del gruppo che suonano gli uni per gli altri. Se fatta bene, la dissolvenza è un regalo di addio della canzone fatto all’ascoltatore attento. “Grazie di essere rimasto fino alla fine”, dice. “Qui c’è un pensierino per te”.

Secondo Abby, un personaggio del romanzo “Vox” di Nicholson Baker, le canzoni con la dissolvenza suonano come una forma di resistenza finale di fronte all’inevitabile: per quanto la cantante combatta per essere ascoltata “mentre canta un’ultima nota alta, piena di coraggio e speranza e passione e quant’altro, è perduta, sta affondando”.

David Huron, della Scuola di Musica e Centro di Scienze Cognitive e del cervello alla Ohio State University, suggerisce un’interpretazione diversa. “Con una dissolvenza, la musica cerca di spostare indefinitivamente in avanti la fine”, scrive Huron nel libro “Sweet Anticipation: Music and the Psychology of Expectation”. “L’atto dello ‘stop’ viene sostituito da un atto verso l’‘infinito’”. E l’idea di Huron si fonda su una qualche base empirica. I ricercatori del laboratorio musicale dell’Università della Musica di Hannover, in Germania, hanno recentemente chiesto ad alcuni studenti di tenere il tempo di versioni differenti della stessa canzone. Una versione finiva con la dissolvenza, un’altra finiva nettamente. Ascoltando questa seconda versione, gli studenti smettevano di tenere il tempo, mediamente, 1.4 secondi prima della fine della canzone. Ascoltando la versione con la dissolvenza, invece, continuavano a tenere il tempo circa 1.4 secondi oltre la fine della canzone. Questo indica che la dissolvenza permette a una canzone di proseguire oltre il suo limite fisico; l’ascoltatore sente che non finisce mai veramente.

Insomma, la dissolvenza fornisce una speranza di fronte alla morte e un senso di infinito. Forse è una fuga dal mondo materiale, o un desiderio agrodolce per ciò che non può essere conosciuto.

O un’occasione per ascoltare qualche parola scostumata. I cantanti monelli hanno a lungo usato la dissolvenza per intrufolare qualche improvvisazione che alla radio non passerebbero. Se “Start Me Up” avesse contenuto la strofa “faresti venire un uomo morto” (“you’d make a dead man come”) nel ritornello principale, probabilmente non sarebbe mai stato un grande successo. Ma i Rolling Stones hanno piazzato quella strofa nel punto della canzone in cui si avvia la dissolvenza.

E allora perché la dissolvenza è finita in disuso?

Consideriamo prima il campo della psicologia. Sebbene sembri essere lì da sempre, l’idea secondo cui abbiamo bisogno di chiusure nelle nostre vite ha preso piede soltanto negli anni Novanta. Il costrutto del “Bisogno di Chiusura” (“Need for Closure Scale”) è stato sviluppato nel 1993. Questo periodo è più o meno quello in cui le dissolvenze hanno iniziato a scomparire in favore di canzoni con finali netti – o, certo, chiusure. È esagerato dare la colpa alla American Psychological Association? Forse.

E allora spostiamo il nostro indice accusatorio verso gli iPod. È lì che i nostri pollici irrequieti si sono fermati fin da quando Apple presentò il primo dispositivo nel 2001. Con la possibilità di mandare avanti la playlist mediante la semplice pressione di un tasto, perché aspettare tutti quegli ultimi secondi di dissolvenza? “È questo il punto”, dice Itaal Shur, un autore e produttore che ha collaborato con Santana per la canzone “Smooth” (c’è un bel passaggio con la chitarra, nella dissolvenza finale). “Viviamo in una skip culture”. Dimenticatevi dei secondi finali di una canzone, dice Shur – entrate in un locale che fa DJ set e probabilmente non sentirete neppure la terza strofa prima che il DJ salti alla canzone successiva. Ora tutto nella musica è accumulo, secondo Shur. Una volta raggiunto l’apice, è il momento di passare avanti. (Ai nostri tempi di attenzione viene data più importanza: una stazione radiofonica canadese di Calgary, nell’Alberta, ha proposto ad agosto scorso un format che promette “il doppio della musica nella metà del tempo”, tagliando tutte le canzoni per tenerle entro due minuti ciascuna. È stato chiuso alcune settimane dopo, a causa delle reazioni negative).

Forse la colpa è delle nuove tecnologie negli studi di registrazione. Oggi, dice Shur, ci sono strumenti che hanno reso molto più semplice correggere gli errori. Per i produttori che intendono (sbagliando, secondo me) la dissolvenza come una scappatoia, ora è possibile aggiustare la canzone con un finale “corretto” tramite il clic di un mouse. Se il produttore dei Beatles George Martin avesse avuto Pro Tools [un software di editing musicale], “Strawberry Fields Forever” forse non avrebbe avuto quella dissolvenza (la usò per nascondere un pasticcio), che è una delle parti più memorabili di questa magnifica canzone.

Naturalmente, la risposta potrebbe essere più semplice. Magari le canzoni hanno smesso di finire con la dissolvenza per lo stesso motivo per cui abbiamo smesso di indossare certi tipi di vestiti – e cioè per il misterioso capriccio dell’inconscio collettivo.

“Non appena le cose cominciano a essere fatte in un modo, quello diventa il modo di farle”, sostiene Shur. “E la gente neppure sa il perché”. Una tendenza passa di moda lentamente, e prima che tu te ne accorga non esiste più.

@Slate